Recuerdo que éramos seis los que estábamos en el extravagantemente decorado estudio de Conrad, con sus raras reliquias de todo el mundo y sus largas hileras de libros que abarcaban desde la edición de Mandrake Press de Boccaccio hasta un Missale Romanum, encuadernado con broches de madera de roble e impreso en Venecia, en 1740. Clemants y el profesor Kirowan acababan de enzarzarse en una discusión antropológica algo subida de tono: Clemants defendía la teoría de que existía una raza alpina separada y distinta, mientras que el profesor mantenía que esa supuesta raza era sólo una desviación del tronco ario original, posiblemente resultado de una mezcla entre las razas sureña o mediterránea y los pueblos nórdicos.

—¿Y cómo —preguntó Clemants— explica su braquicefalismo? Los mediterráneos eran tan de cabeza alargada como los arios: ¿acaso una mezcla de pueblos dolicocefálicos produce un tipo intermedio de cabeza ancha?

—Las condiciones especiales pueden provocar un cambio en una raza que originalmente tenía la cabeza alargada —repuso Kirowan—. Boaz ha demostrado, por ejemplo, que en el caso de los inmigrantes que llegan a América, las formaciones del cráneo a menudo cambian en una sola generación. Y Flinders Petrie ha indicado que los lombardos cambiaron de cabeza alargada a cabeza redondeada en unos pocos siglos.

—¿Pero qué provocó esos cambios?

—La ciencia todavía desconoce muchas cosas —contestó Kirowan—, y no necesitamos ser dogmáticos. Nadie sabe, todavía, por qué la gente con antepasados británicos e irlandeses tiende a crecer hasta alcanzar una estatura extraordinariamente alta en el distrito Darling de Australia —cornstalks, los llaman—, o por qué la gente de dicha ascendencia normalmente tiene una estructura de mandíbula más delgada al cabo de pocas generaciones en Nueva Inglaterra. El universo está lleno de cosas inexplicables.

—Y por lo tanto carentes de interés, según Machen —se rió Taverel.

Conrad agitó la cabeza.

—Debo mostrar mi desacuerdo. Para mí lo incognoscible es provocadoramente fascinante.

—Lo que explica, sin duda, todas las obras de brujería y demonología que veo en sus estanterías —dijo Ketrick, dirigiendo un gesto de la mano hacia las Pilas de libros.

Debo hablarles de Ketrick. Cada uno de nosotros seis era de la misma raza, es decir, británico o americano de ascendencia británica. Como británicos, incluyo a todos los habitantes naturales de las Islas Británicas. Representábamos varias estirpes de sangre inglesa y celta, pero básicamente, esas estirpes son la misma en última instancia. Pero Ketrick…, para mí aquel hombre siempre había sido extrañamente distinto. Era en sus ojos donde esa diferencia se mostraba de forma externa. Eran de una variante del color ámbar, casi amarillo, y ligeramente oblicuos. A veces, cuando uno miraba su rostro desde ciertos ángulos, parecían sesgados como los de un chino.

No era el único que había notado ese rasgo, tan poco habitual en un hombre de ascendencia anglosajona pura. Los mitos habituales que atribuían sus ojos rasgados a alguna influencia prenatal habían sido rebatidos, y recuerdo que el profesor Hendrik Brooler en una ocasión señaló que Ketrick era indudablemente un atavismo, que representaba una regresión de la especie a algún antepasado remoto y difuso de sangre mongola, una especie de retroceso monstruoso, ya que nadie de su familia había mostrado rastros semejantes.

Pero Ketrick viene de la rama galesa de los Cetric de Sussex, y su linaje está establecido en el Libro de los pares. Allí se puede seguir la línea de sus antepasados, que se extiende ininterrumpidamente hasta los días de Canuto. Ni el menor rastro de mezcla mongola aparece en la genealogía, y, ¿cómo se podría haber producido una mezcla semejante en la vieja Inglaterra sajona? Pues Ketrick es la forma moderna de Cedric, y aunque esa rama huyó a Gales antes de la invasión de los daneses, sus herederos masculinos se casaron ininterrumpidamente con familias inglesas en las marcas fronterizas, y siguieron siendo una línea pura de los poderosos Cetric de Sussex, casi sajones puros. En cuanto al hombre en sí, este defecto de sus ojos, si es que se le puede llamar defecto, es su única anormalidad, excepto por un ligero y ocasional ceceo de la pronunciación. Ketrick es muy intelectual y un buen compañero, excepto por cierta frialdad y una indiferencia más bien cruel que podría servir para enmascarar una naturaleza extremadamente sensible.

Refiriéndome a su observación, dije con una carcajada:

—Conrad persigue lo oscuro y lo místico como otros hombres persiguen el romance; sus estanterías están atestadas de deliciosas pesadillas de todo género.

Nuestro anfitrión asintió.

—En ellas encontrarán cierta cantidad de platos paladeables: Machen, Poe, Blackwood, Maturin… Mire, aquí hay un raro bocado: Misterios horripilantes, del Marqués von Grosse… la edición auténtica del siglo XVIII.

Taverel examinó las estanterías.

—La ficción más extraña parece competir con las obras sobre brujería, vudú y magia negra.

—Cierto; los historiadores y las crónicas a menudo son aburridos; los tejedores de relatos nunca… los maestros, por supuesto. Un sacrificio vudú puede ser descrito de forma tan seca que le arrebatará toda la fantasía, y nos dejará sólo un sórdido asesinato. Admito que pocos escritores de ficción alcanzan las verdaderas cimas del horror, la mayor parte de su material es demasiado concreto, tiene formas y dimensiones demasiado terrenales. Pero en casos como el de La caída de la casa Usher de Poe, El sello negro de Machen y La llamada de Cthulhu de Lovecraft, los tres maestros del relato de horror según mi opinión, el lector es arrastrado a reinos oscuros y externos de la imaginación.

—Pero fíjese en esto —continuó—, aquí, emparedado entre aquella pesadilla de Huysman y el Castillo de Otranto de Walpole, los Cultos Sin Nombre de Von Junzt. ¡Este libro le mantiene a uno despierto toda la noche!

—Lo he leído —dijo Taverel—, y estoy convencido de que ese hombre está loco. Leer su obra es como conversar con un maniaco, durante un tiempo avanza con una claridad pasmosa, y luego se disipa repentinamente en la vaguedad y en desvaríos inconexos.

Conrad agitó la cabeza.

—¿Alguna vez ha pensado que puede que fuera su misma cordura lo que le hiciera escribir de esa forma? ¿Y si no osó poner por escrito todo lo que sabe? ¿Y si sus vagas suposiciones son alusiones oscuras y misteriosas, llaves del enigma, para aquellos que saben?

—¡Pamplinas! —exclamó Kirowan—. ¿Quiere dar a entender que los cultos de pesadilla a los que se refiere Von Junzt sobreviven hasta nuestros días… si es que alguna vez existieron, excepto en el cerebro lleno de brujas de un poeta y filósofo demente?

—No fue el único que utilizó significados ocultos —contestó Conrad—. Si examina varias obras de ciertos poetas, puede encontrar dobles sentidos. Los hombres han tropezado con secretos cósmicos en el pasado y han dado indicaciones al mundo a través de palabras crípticas. ¿Recuerdan las alusiones de Von Junzt a «una ciudad en el desierto»? ¿Qué opinan de las líneas de Flecker?:

»“¡No paséis más allá! Los hombres dicen que todavía florece en desiertos pedregosos una rosa.

»Pero sin escarlata en sus hojas… y de cuyo corazón no fluye perfume alguno”.

»Los hombres pueden tropezar con cosas secretas, pero Von Junzt indagó profundamente en los misterios prohibidos. Fue uno de los pocos hombres, por ejemplo, que podía leer el Necronomicon en la traducción griega original.

Taverel se encogió de hombros, y el profesor Kirowan, aunque bufó y chupó violentamente su pipa, no dio ninguna contestación directa; pues él, al igual que Conrad, había profundizado en la versión latina del libro, y había descubierto allí cosas que ni siquiera un científico de sangre fría podría contestar o refutar.

—Bueno —dijo con presteza—, supongamos que admitimos la antigua existencia de cultos que giran alrededor de dioses y entidades sin nombre y tan espeluznantes como Cthulhu, Yog-Sothoth, Tsathoggua, Gol-goroth y semejantes. No puedo concebir en modo alguno que supervivientes de dichos cultos acechen en los rincones oscuros del mundo hoy en día.

Para nuestra sorpresa, Clemants contestó. Era un hombre alto y delgado, silencioso hasta ser casi taciturno, y sus luchas feroces con la pobreza durante la juventud habían marcado su rostro confiriéndole un aspecto que excedía sus años. Como muchos otros artistas, vivía una vida literaria claramente dual, sus novelas de capa y espada le proporcionaban unos ingresos generosos, y su puesto editorial en La pata hendida le permitía alcanzar una expresión artística plena. La pata hendida era una revista de poesía cuyos extravagantes contenidos a menudo habían despertado el asombrado interés de los críticos conservadores.

—Recordará que Von Junzt hace mención a un supuesto culto de Bran —dijo Clemants, llenando su pipa con una marca especialmente infame de picadura de tabaco—. Creo que he oído cómo Taverel y usted lo discutían alguna vez.

—Deduzco por sus comentarios —replicó Kirowan—, que Von Junzt incluye ese culto en concreto entre los que todavía existen. Absurdo.

Una vez más Clemants agitó la cabeza.

—Cuando era un muchacho que se abría camino en cierta universidad, tuve por compañero de habitación a un muchacho tan pobre y tan ambicioso como yo. Si les dijera su nombre, les sorprendería. Aunque procedía de una antigua familia escocesa de Galloway, obviamente no pertenecía al tipo ario.

»Esto se lo cuento en la más estricta confianza, como comprenderán. Pero mi compañero hablaba en sueños. Empecé a escuchar y a unir sus murmullos desarticulados. Y en sus murmuraciones, oí hablar por vez primera del antiguo culto al que aludía Von Junzt; y también del rey que gobernó el Imperio Oscuro, que fue un renacimiento de otro imperio más antiguo y más oscuro que se remonta a la Edad de Piedra; y de la gran cueva sin nombre donde se erige el Hombre Oscuro, la imagen de Bran Mak Morn, tallada a su semejanza por una mano maestra mientras el gran rey todavía vivía, y hasta la cual cada adorador de Bran hace su peregrinaje una vez en la vida. Sí, ese culto vive hoy en día en los descendientes del pueblo de Bran, una corriente silenciosa y desconocida que fluye en el gran océano de la vida, esperando que la imagen de piedra del gran Bran respire y se mueva con vida súbita, y salga de la gran cueva para reconstruir su imperio perdido.

—¿Y quiénes constituyeron el pueblo integrante de aquel imperio? —preguntó Ketrick.

—Los pictos —contestó Taverel—, sin duda la gente conocida posteriormente como los pictos salvajes de Galloway fueron predominantemente celtas, una mezcla de elementos gaélicos, címricos, aborígenes y posiblemente teutones. Si tomaron su nombre de la raza más antigua o si prestaron su propio nombre a aquella raza, esa cuestión todavía está por decidir. Pero cuando Von Junzt habla de pictos, se refiere específicamente a los pueblos menudos, morenos y comedores de ajo, de sangre mediterránea, que llevaron la cultura neolítica a Britania. Fueron, de hecho, los primeros habitantes del país, que dieron lugar a los cuentos de espíritus de la tierra y de duendes.

—No puedo estar de acuerdo con esa última afirmación —dijo Conrad—. Esas leyendas atribuyen una deformidad y una apariencia inhumana a los personajes. No había nada en los pictos que pudiera suscitar tal horror y repulsión en los pueblos arios. Creo que los mediterráneos fueron precedidos por un tipo mongólico, muy inferior en la escala del desarrollo, de donde estos cuentos…

—Muy cierto —interrumpió Kirowan—, pero dudo que precedieran a los pictos, como los llama, en su llegada a Britania. Encontramos leyendas de trasgos y enanos por toda Europa, y me inclino a pensar que tanto los pueblos mediterráneos como los arios trajeron estos relatos consigo desde Europa. Aquellos mongoles primitivos deben de haber sido de aspecto extremadamente inhumano.

—Al menos —dijo Conrad—, aquí hay una porra de sílex que un minero encontró en las colinas galesas y que me dio, la cual nunca se ha explicado satisfactoriamente. Es obvio que no es de fabricación neolítica ordinaria. Miren qué pequeña es, comparada con la mayor parte de las herramientas de esa época; es casi como el juguete de un niño; pero es sorprendentemente pesada y sin duda se podría propinar un golpe mortal con ella. La doté de mango yo mismo, y les sorprendería saber lo difícil que fue darle la forma y el equilibrio correspondientes a la cabeza.

Miramos el objeto. Estaba bien hecho, pulido en parte como los otros restos del neolítico que había visto, pero, como dijo Conrad, era extrañamente distinto. Su pequeño tamaño era inexplicablemente inquietante, pues por lo demás no tenía la apariencia de un juguete. Evocaba algo tan siniestro como un puñal de sacrificio azteca. Conrad había dado forma al mango de roble con rara habilidad, y al tallarlo para que se ajustara a la cabeza, había conseguido dotarlo de la misma apariencia antinatural que la porra había tenido. Incluso había copiado la artesanía de los tiempos primitivos, ajustando la cabeza en la hendidura del mango con cinta de cuero.

—¡Santo Cielo! —Taverel lanzó un torpe mandoble a un adversario imaginario y casi destrozó un valioso jarrón Shang—. El instrumento está completamente desequilibrado; tendría que reajustar todos mis principios de porte y gesto para poder manejarlo.

—Déjeme verlo —Ketrick tomó el objeto y jugueteó con él, intentando dar con el secreto de su manejo adecuado. Al cabo, algo irritado, lo agitó y propinó un fuerte golpe a un escudo que colgaba en la pared cercana. Yo estaba en pie al lado; vi la infernal porra girar en su mano como si fuera una serpiente viva, y el brazo salirse de la trayectoria; oí un grito de advertencia alarmada, y luego llegó la oscuridad con el impacto de la porra contra mi cabeza.

Lentamente recuperé la conciencia. Primero sentí una torpe sensación de ceguera y de absoluta pérdida de conocimiento respecto a dónde estaba o qué era; luego la difusa comprensión de vivir y de ser, y de algo duro apretándome las costillas. Entonces las brumas se aclararon y volví en mí por completo.

Estaba tumbado de espaldas, bajo algunos arbustos, y la cabeza me palpitaba furiosamente. Mi pelo estaba apelmazado y cuajado de sangre, pues tenía el cuero cabelludo abierto. Pero mis ojos descendieron por mi cuerpo y mis extremidades, desnudos excepto por un taparrabos y unas sandalias del mismo material, y no encontré ninguna otra herida. Lo que me apretaba tan incómodamente las costillas era el hacha, sobre el cual había caído.

Un barboteo detestable alcanzó mis oídos y me aguijoneó hasta que recuperé la conciencia con toda claridad. El ruido se parecía lejanamente a un idioma, pero a ningún idioma al que los hombres estén acostumbrados. Sonaba como el siseo repetido de muchas serpientes grandes.

Miré a mi alrededor. Yacía en un gran bosque en penumbra. El claro estaba en sombras, así que incluso durante el día estaba muy oscuro. Sí, el bosque era oscuro, frío, silencioso, gigantesco y completamente escalofriante. Y miré hacia el claro.

Vi una carnicería. Cinco hombres yacían allí… o al menos, lo que habían sido cinco hombres. Al fijarme en las repugnantes mutilaciones, mi alma se sintió asqueada. Y alrededor de ellos se apiñaban las… Cosas. Eran humanas, en cierta manera, aunque no las consideré como tales. Eran cortas y rechonchas, con cabezas anchas demasiado grandes para sus cuerpos escuálidos. Su pelo era serpentino y elástico, sus rostros anchos y cuadrados, con narices chatas, ojos repugnantemente rasgados, una fina hendidura como boca, y orejas puntiagudas. Vestían pieles de animales, como yo, pero sus pieles estaban burdamente curtidas. Llevaban pequeños arcos y flechas con punta de sílex, y cuchillos y porras de sílex. Y conversaban en un idioma tan repugnante como ellos mismos, un idioma siseante y reptilesco que me llenaba de horror y aborrecimiento.

¡Oh!, mientras estaba allí tumbado sentí que los odiaba; mi cerebro ardía con furia al rojo blanco. Y entonces recordé. Habíamos cazado, los seis jóvenes del Pueblo de la Espada, y habíamos vagado hasta perdernos en el bosque macabro que nuestro pueblo por lo general evitaba. Fatigados por la persecución, nos habíamos detenido para descansar; a mí se me había asignado la primera guardia, pues en aquellos días no había sueño seguro sin un centinela. La vergüenza y el aborrecimiento agitaron todo mi ser. Me había dormido; había traicionado a mis camaradas. Y ahora yacían acuchillados y destrozados, sacrificados mientras dormían, por alimañas que nunca se habrían atrevido a plantarse delante de ellos en condiciones de igualdad. Yo, Aryara, había traicionado la confianza depositada en mí.

Sí; recordaba. Me había dormido y en mitad de un sueño de caza, el fuego y las chispas habían estallado en mi cabeza y me había zambullido en una oscuridad más profunda, donde no había sueños. Y ahora llegaba el castigo. Los que se habían deslizado a través del espeso bosque y me habían dejado sin sentido no se habían detenido para mutilarme. Creyéndome muerto, se habían apresurado a hacer su espeluznante trabajo. Ahora puede que se hubieran olvidado de mí durante un rato. Yo estaba sentado un poco apartado de los demás, y cuando me golpearon, caí bajo unos arbustos. Pero pronto se acordarían de mí. No volvería a cazar, no volvería a bailar en las danzas de la caza, el amor y la guerra, no volvería a ver las chozas de barro del Pueblo de la Espada.

Pero no tenía ningún deseo de escapar de regreso a mi pueblo. ¿Acaso debía volver cabizbajo con mi historia de infamia y desgracia? ¿Debía oír las palabras de desdén que mi tribu me arrojaría, ver a las muchachas señalar con dedos despectivos al joven que se quedó dormido y traicionó a sus camaradas a los cuchillos de las alimañas?

Las lágrimas afloraron a mis ojos, y un odio profundo se hinchó en mi pecho y en mi mente. Nunca podría blandir la espada que distinguía al guerrero. No podría triunfar sobre enemigos dignos y morir gloriosamente bajo las flechas de los pictos o las hachas del Pueblo Lobo o el Pueblo del Río. Encontraría la muerte bajo una chusma nauseabunda, a la que los pictos habían expulsado hacía mucho a sus madrigueras del bosque como si fueran ratas.

La rabia furiosa me atenazó y secó mis lágrimas, sustituyéndolas por una llamarada salvaje de cólera. Si semejantes reptiles iban a provocar mi caída, haría que fuese una caída recordada mucho tiempo; si es que esas bestias tenían memoria.

Avanzando cautelosamente, palpé hasta que puse la mano sobre el mango del hacha; luego invoqué a Il-Marenin y me abalancé con un salto de tigre. Y con un salto de tigre, me encontré entre mis enemigos y aplasté un cráneo pequeño como un hombre aplasta la cabeza de una serpiente. Un repentino clamor de miedo salvaje surgió de mis víctimas, y durante un instante se acercaron rodeándome, lanzando hachazos y puñaladas. Un cuchillo desgarró mi pecho, pero no le presté atención. Una niebla roja onduló ante mis ojos, y mi cuerpo y mis miembros se movieron en sintonía perfecta con mi cerebro listo para el combate. Gruñendo, lanzando hachazos y golpeando, fui un tigre entre reptiles. En un instante se retiraron y huyeron, dejándome rodeado de media docena de cuerpos achaparrados. Pero no estaba saciado.

Le pisaba los talones al más alto, cuya cabeza apenas alcanzaba la altura de mi hombro, y que parecía ser su jefe. Huía por una especie de senda, chillando como un lagarto monstruoso; cuando estuve casi a la altura de su hombro, se arrojó, como una serpiente, entre la maleza. Pero yo era demasiado rápido para él, y le saqué a rastras y le hice pedazos de la forma más sanguinaria.

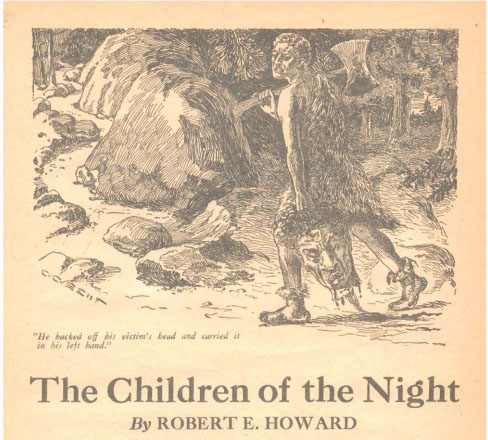

A través de los bosques vi el camino que intentaba alcanzar; un sendero que zigzagueaba entre los árboles, casi demasiado estrecho para permitir que lo recorriera un hombre de tamaño normal. Corté la repugnante cabeza de mi víctima y, cargando con ella en mi mano izquierda, ascendí por el sendero de la serpiente, con el hacha enrojecida en la mano.

Mientras avanzaba rápidamente a lo largo del camino y la sangre goteaba de la yugular cortada de mi enemigo ante mis pies con cada paso, pensé en aquellos a los que perseguía. Sí, los teníamos en poca estima, los cazábamos de día en el bosque por el que merodeaban. Qué nombre se daban a sí mismos, nunca lo supimos; pues ninguno de nuestra tribu aprendió jamás los malditos silbidos siseantes que utilizaban como idioma; pero los llamábamos los Hijos de la Noche. Y en verdad eran cosas nocturnas, pues se deslizaban por las profundidades de los bosques oscuros, y en cubiles subterráneos, aventurándose en las colinas sólo cuando sus conquistadores dormían. Era por la noche cuando realizaban sus actos infectos; el rápido vuelo de una flecha con punta de sílex o el rapto de un niño que se había alejado de la aldea.

Pero era más que aquello lo que les otorgaba su nombre; eran, en verdad, gente de la noche y la oscuridad y de las antiguas sombras infestadas de horrores de eras pasadas. Pues estas criaturas eran muy antiguas, y representaban una época extinguida. Antaño habían dominado y poseído aquellas tierras, y habían sido obligados a esconderse y a sumirse en la oscuridad por los pictos pequeños, morenos y feroces con quienes contendíamos ahora, y que los odiaban y aborrecían tan salvajemente como nosotros.

Los pictos eran distintos de nosotros en su apariencia general, al ser más cortos de estatura y morenos de pelo, ojos y piel, mientras que nosotros éramos altos y poderosos, con pelo amarillo y ojos claros. Pero estaban hechos de nuestro mismo molde, a pesar de todo. Estos Hijos de la Noche, por el contrarío, no nos parecían humanos, con sus cuerpos deformes y enanos, su piel amarillenta y sus rostros repugnantes. Sí, eran reptiles, alimañas.

Mi cerebro estuvo a punto de estallar de furia cuando pensé que era con estas alimañas con quienes tenía que saciar mi hacha y perecer. ¡Bah! No hay gloria alguna en matar serpientes o en morir de su picadura. Toda aquella rabia y aquel feroz disgusto se dirigían hacia los objetos de mi aborrecimiento, y con la neblina roja ondulando ante mí, por todos los dioses que conocía juré que iba a provocar tal matanza roja antes de morir que dejaría un recuerdo de horror grabado en las mentes de los supervivientes.

Mi pueblo no me honraría, tal era el desprecio que reservaba para los Hijos. Pero los Hijos que dejara vivos me recordarían y se estremecerían. Así lo juré, aferrando ferozmente mi hacha, que era de bronce, inserta en una hendidura de mango de roble y atada firmemente con cinta de cuero.

Oí delante de mí un murmullo repelente y sibilante, y una peste vil se filtró hasta mí a través de los árboles, un hedor humano, pero menos que humano. Al cabo de unos momentos, emergí de las sombras profundas en un gran espacio abierto. Nunca había visto un poblado de los Hijos. Había una acumulación de bóvedas de tierra, con entradas bajas hundidas en el suelo. Y sabía, por lo que decían los guerreros viejos, que estos habitáculos estaban conectados por pasillos subterráneos, de forma que el poblado entero era como un hormiguero, o un conjunto de madrigueras de serpientes. Me pregunté si no habría otros túneles que partieran bajo el suelo y emergieran a larga distancia de los poblados.

Ante las bóvedas se apelotonaba un enorme grupo de aquellas criaturas, siseando y farfullando a gran velocidad.

Yo había acelerado mi ritmo, y ahora que ya no estaba a cubierto, corría con la ligereza de mi raza. Un clamor salvaje surgió de la chusma cuando vieron al vengador, alto, manchado de sangre y con ojos centelleantes, saltar desde el bosque, y yo grité con ferocidad, arrojé la cabeza goteante entre ellos y salté como un tigre herido en medio del tropel.

¡Oh, ya no tenían forma de escapar! Podrían haberse retirado a sus túneles, pero les habría seguido hasta las mismas entrañas del infierno. Sabían que debían matarme, y se estrecharon a mi alrededor, con la fuerza de un centenar, para hacerlo.

No hubo ninguna llamarada salvaje de gloria en mi mente, tal y como la habría habido si luchara contra enemigos dignos. Pero la antigua locura desenfrenada de mi raza alborotaba mi sangre, y el olor de la sangre y la destrucción llenaba mi olfato.

No sé cuántos maté. Sólo sé que se apiñaron alrededor de mí en una masa convulsa y desgarradora, como serpientes alrededor de un lobo, y que ataqué hasta que el filo del hacha se dobló, y el hacha misma se convirtió en poco más que una porra; y aplasté cráneos, abrí cabezas, astillé huesos, derramé sangre y sesos en un sacrificio rojo a Il-Marenin, dios del Pueblo de la Espada.

Sangrando por medio centenar de heridas, cegado por una cuchillada que me atravesaba los ojos, sentí un cuchillo de sílex hundirse profundamente en mi ingle y en el mismo instante una maza me abrió el cuero cabelludo. Caí de rodillas pero volví a levantarme tambaleante, y vi en una espesa niebla roja un círculo de caras que sonreían impúdicas con los ojos rasgados. Lancé una cuchillada como ataca un tigre moribundo, y las caras se separaron en un horror rojo.

Mientras me inclinaba, desequilibrado por la furia de mi acometida, una mano con garras me atenazó la garganta y una hoja de pedernal se hundió en mis costillas y se retorció ponzoñosamente. Bajo una lluvia de golpes volví a caer, pero el hombre del cuchillo estaba detrás de mí, y con la mano izquierda lo encontré y le partí el cuello antes de que pudiera escurrirse contorsionándose.

Mi vida se esfumaba rápidamente; a través del siseo y el aullido de los Hijos, podía oír la voz de Il-Marenin. Pero una vez más me alcé tercamente, a través de un auténtico torbellino de porras y lanzas. Ya no podía ver a mis enemigos, ni siquiera sumidos en una niebla roja. Pero podía sentir sus golpes y sabía que me rodeaban por todas partes. Afirmé los pies, agarré el resbaladizo mango de mi hacha con ambas manos, e invocando una vez más a Il-Marenin, levanté el hacha y lancé un espantoso golpe final. Y debí de morir de pie, pues no tuve sensación de caer; mientras sabía, con una última emoción de salvajismo, que mataba, igual que sentía los cráneos destrozados bajo mi hacha. La oscuridad llegó con el olvido.

Recuperé repentinamente el sentido. Estaba medio recostado en un gran sillón y Conrad me aplicaba agua. La cabeza me dolía y una gota de sangre se había medio secado sobre mi cara. Kirowan, Taverel y Clemants se inclinaban sobre mí, ansiosos, mientras Ketrick se limitaba a permanecer en pie sujetando todavía el mazo, su rostro aplicado en un gesto de educada perturbación que sus ojos no mostraban. Al ver aquellos ojos malditos, una locura roja brotó dentro de mí.

—Vean —estaba diciendo Conrad—. Les dije que volvería en sí en seguida; sólo es un golpe de refilón. Los ha recibido peores. ¿Se encuentra bien ya, O’Donnel?

Entonces los empujé a un lado, y con un solo gruñido profundo de odio me arrojé contra Ketrick. Tomado completamente por sorpresa, no tuvo ocasión de defenderse. Mis manos se cerraron sobre su garganta y caímos juntos sobre las ruinas de un diván. Los otros gritaron con asombro y horror y saltaron para separarnos, o más bien, para separarme a mí de mi víctima, pues los ojos rasgados de Ketrick ya empezaban a saltar de sus órbitas.

—¡Por amor de Dios, O’Donnel! —exclamó Conrad, intentando romper mi presa— ¿Qué le ha dado? Ketrick no quiso golpearle; ¡suéltele, idiota!

Me sentí casi abrumado por una cólera feroz contra aquellos hombres que eran mis amigos, hombres de mi propia tribu, y juré contra ellos y su ceguera, cuando por fin consiguieron apartar mis dedos estranguladores de la garganta de Ketrick. Se sentó y carraspeó y exploró las marcas azules que mis dedos le habían dejado, mientras yo maldecía enfurecido, casi venciendo los esfuerzos combinados de los cuatro para sujetarme.

—¡Necios! —grité—. ¡Soltadme! ¡Dejadme cumplir con mi deber como hombre de la tribu! ¡Necios ciegos! No me importa el insignificante golpe que me propinó, él y los suyos me dieron golpes más fuertes que ese, en eras pasadas. ¡Necios, está señalado con la marca de la bestia, del reptil, de la alimaña que exterminamos hace siglos! ¡Debo aplastarle, pisotearle, librar al mundo de su maldita contaminación!

Así desvarié y forcejeé, y Conrad gritó entrecortadamente a Ketrick por encima del hombro:

—¡Váyase, rápido! ¡Ha perdido la cabeza! ¡Está fuera de sus cabales! Aléjese de él.

Contemplo las antiguas colinas maravillosas y los bosques profundos más allá y me asombro. De alguna forma, aquel golpe del antiguo mazo me devolvió a otra época y otra vida. Mientras fui Aryara, no tuve conocimiento de ninguna otra vida. No fue un sueño; fue un pedazo de realidad perdida en el que yo, John O’Donnel, había vivido y muerto antaño, y de regreso al cual fui arrastrado a través de los abismos del tiempo y el espacio por un golpe casual. El tiempo y las eras son sólo ruedecillas que no encajan, que giran ignorándose unas a otras. Ocasionalmente —¡en ocasiones muy raras!— los dientes encajan; los pedazos del plano se unen momentáneamente y proporcionan a los hombres difusos vistazos más allá del velo de esta ceguera cotidiana que llamamos realidad.

Soy John O’Donnel y fui Aryara, que soñó con sueños de la gloria guerrera y la gloria de la caza y la gloria de los festines, y que murió sobre el rojo montón de sus víctimas en alguna era perdida. Pero ¿en qué era y dónde?

A esto último puedo dar respuesta. Las montañas y los ríos cambian sus contornos; los paisajes se alteran; pero las colinas mucho menos. Las miro ahora y las recuerdo, no sólo con los ojos de John O’Donnel, sino con los ojos de Aryara. Apenas han cambiado. Sólo el gran bosque se ha encogido y menguado y en muchos, en demasiados sitios, ha desaparecido por completo. Pero aquí, en estas mismas colinas, Aryara vivió y luchó y amó, y en aquel bosque de más allá, murió. Kirowan se equivocaba. Los pictos pequeños, feroces y morenos no fueron los primeros habitantes de las Islas. Hubo otros seres antes que ellos; sí, los Hijos de la Noche. Leyendas; pues los Hijos no nos eran desconocidos cuando llegamos a lo que es ahora la isla de Britania. Los habíamos visto antes, en épocas anteriores. Ya teníamos nuestros mitos sobre ellos. Pero nos los encontramos en Britania. Los pictos tampoco los habían exterminado por completo. Los pictos tampoco nos habían precedido por muchos siglos, como cree la mayoría. Los empujamos a medida que llegamos, en aquella larga corriente procedente del Este. Yo, Aryara, conocí viejos que habían participado en aquel viaje de siglos; que habían sido cargados en brazos de mujeres de pelo amarillo durante millas incontables de bosque y llanura, y que de jóvenes habían caminado en la vanguardia de los invasores.

En cuanto a la época, no puedo precisarlo. Pero yo, Aryara, fui seguramente un ario y mi pueblo fueron los arios, miembros de una de las mil migraciones desconocidas y no recordadas que diseminaron las tribus de ojos azules y pelo amarillo por todo el mundo. Los celtas no fueron los primeros en llegar a Europa occidental. Yo, Aryara, tenía la misma sangre y apariencia que los hombres que saquearon Roma, pero la mía era una estirpe mucho más antigua. Del idioma que hablaba no queda ningún eco en la mente consciente de John O’Donnel, pero sabía que la lengua de Aryara era para los antiguos celtas como el celta antiguo para el gaélico moderno.

¡Il-Marenin! Recordé el dios que invoqué, el dios antiquísimo que trabajaba los metales; el bronce, por aquel entonces. Pues Il-Marenin era uno de los dioses básicos de los arios, del cual surgieron muchos dioses; y fue Wieland y Vul-can en las edades del hierro. Pero para Aryara era Il-Marenin.

Aryara pertenecía a una de muchas tribus y muchas corrientes. El Pueblo de la Espada no fue el único que vino a poblar Britania. El Pueblo del Río llegó antes que nosotros, y el Pueblo del Lobo llegó más tarde. Pero eran arios como nosotros, de ojos claros, altos y rubios. Luchamos con ellos, porque las varias corrientes de arios siempre han luchado las unas contra las otras, igual que los aqueos combatieron a los dorios, igual que los celtas y los germánicos se cortaron las gargantas unos a otros; sí, de la misma manera que los helenos y los persas, que habían sido un solo pueblo perteneciente la misma corriente, se dividieron en dos caminos distintos durante el largo viaje, y siglos después se encontraron e inundaron de sangre Grecia y Asia Menor.

Comprendan que todo esto yo no lo sabía como Aryara. Yo, Aryara, no sabía nada de los desplazamientos a lo largo de todo el mundo de mi raza. Sabía sólo que mi pueblo era de conquistadores, que un siglo antes mis antepasados habían habitado en las grandes llanuras del este, llanuras que hervían de gentes feroces, de pelo amarillo y ojos claros como yo mismo; que mis antepasados habían venido hacia el oeste en una gran corriente; y que en aquella corriente, cuando los hombres de mi tribu encontraban tribus de otras razas, las pisoteaban y las destruían, y cuando encontraban a otros pueblos de pelo amarillo y ojos claros, de corrientes más antiguas o más nuevas, luchaban salvaje e implacablemente, según la costumbre antigua e ilógica del pueblo ario. Esto lo sabía Aryara, y yo, John O’Donnel, que sé mucho más y mucho menos de lo que yo, Aryara, sabía, he combinado el conocimiento de estos yos separados y he llegado a conclusiones que sorprenderían a muchos científicos e historiadores notables.

Sin embargo, este hecho es bien conocido: los arios se deterioran rápidamente en vidas sedentarias y pacíficas. Su existencia apropiada es la nómada; cuando se establecen en una existencia agraria, asfaltan el camino de su ruina; y cuando se encierran en las murallas de la ciudad, sellan su destino. ¡Oh!, yo, Aryara, recuerdo los relatos de los ancianos; cómo los Hijos de la Espada, en aquella larga migración, encontraron aldeas de gentes de piel blanca y pelo amarillo que habían emigrado hacia el oeste siglos antes y que habían abandonado la vida vagabunda para habitar entre los pueblos morenos comedores de ajos y para ganarse el sustento con el suelo. Y los ancianos contaban lo blandos y débiles que eran, y lo fácilmente que caían ante las hojas de bronce del Pueblo de la Espada.

Mirad: ¿no está la historia entera de los Hijos de Arian descrita en esas líneas? Mirad, qué rápidamente siguieron los persas a los medas; los griegos, a los persas; los romanos, a los griegos; y los germánicos, a los romanos. Sí, y los nórdicos siguieron a las tribus germánicas cuando se volvieron blandos tras aproximadamente un siglo de paz y ocio, y los despojaron de los despojos que habían tomado en las tierras del sur.

Pero debo hablar de Ketrick. ¡Ja, el pelo se eriza ante semejante atavismo, sí! Era una regresión de la especie; pero de la especie que hace que el vello de mi nuca se erice a la simple mención de su nombre. No era la limpia descendencia de un chino o un mongol de tiempos recientes. Los daneses expulsaron a sus antepasados a las colinas de Gales; ¡y allí, en qué siglo medieval, y de qué forma infecta aquella maldita mancha aborigen se deslizaría en la sangre sajona de la estirpe celta, para yacer adormecida tanto tiempo! Los galeses celtas no se emparejaron con los Hijos, como tampoco lo hicieron los pictos. Pero debió de haber supervivientes, alimañas acechando en aquellas colinas macabras, que sobrevivieron a su época y su tiempo. En los días de Aryara, ya apenas eran humanos. ¿Qué efectos debieron de tener sobre aquella raza mil años de regresión?

¿Qué ser infecto se deslizó en el castillo Ketrick en alguna noche olvidada, o surgió del barro para raptar a alguna mujer de la estirpe, llevándosela a las colinas?

Semejante idea provoca la repulsión. Pero algo sé: debía de haber supervivientes de aquella época sucia y reptilesca cuando los Ketrick llegaron a Gales. Puede que todavía los haya. Pero este niño sustituto de otro, este vástago de la oscuridad abandonado, este horror que lleva el noble nombre de Ketrick, tiene grabada la marca de la serpiente, y hasta que sea destruido no conoceré el reposo. Ahora que sé lo que es, sé que contamina el aire limpio y deja la baba de la serpiente sobre la tierra verde. El sonido de su voz siseante y balbuciente me llena de un horror espeluznante y la visión de sus ojos rasgados me inspira una furia asesina.

Pues yo procedo de una raza soberbia, y alguien como él es un insulto y una amenaza continua, como una serpiente bajo el pie. La mía es una raza soberana, aunque ahora se haya degradado y haya caído en la decadencia por la mezcla continua con las razas conquistadas. Las oleadas de sangre extranjera han teñido mi pelo de negro y han oscurecido mi piel, pero todavía tengo la estatura señorial y los ojos azules de un ario real.

Como mis antepasados, como yo, Aryara, destruí la basura que se agitaba bajo nuestros tacones, también yo, John O’Donnel, exterminaré la cosa reptilesca, el monstruo nacido de la mancha serpentina que durmió tanto tiempo en las limpias venas sajonas sin que nadie lo sospechara, aniquilaré los vestigios de las cosas-serpiente dejados para provocar a los Hijos de Arian. Dicen que el golpe que recibí afectó a mi cerebro; sé que lo único que hizo fue abrirme los ojos. Mi antiguo enemigo camina a menudo solo por los páramos, atraído, aunque puede que no lo sepa, por ansias ancestrales. Y en uno de esos paseos solitarios lo encontraré, y cuando lo encuentre, romperé su sucio cuello con mis manos, igual que yo, Aryara, rompí los cuellos de las sucias criaturas de la noche hace tanto, tanto tiempo.

Luego pueden llevarme y partirme el cuello al extremo de una cuerda si quieren. Yo no estoy ciego, si mis amigos sí lo están. Y ante el juicio del viejo dios ario, si no ante los ojos cegados de los hombres, habré sido fiel a mi tribu.

Fin