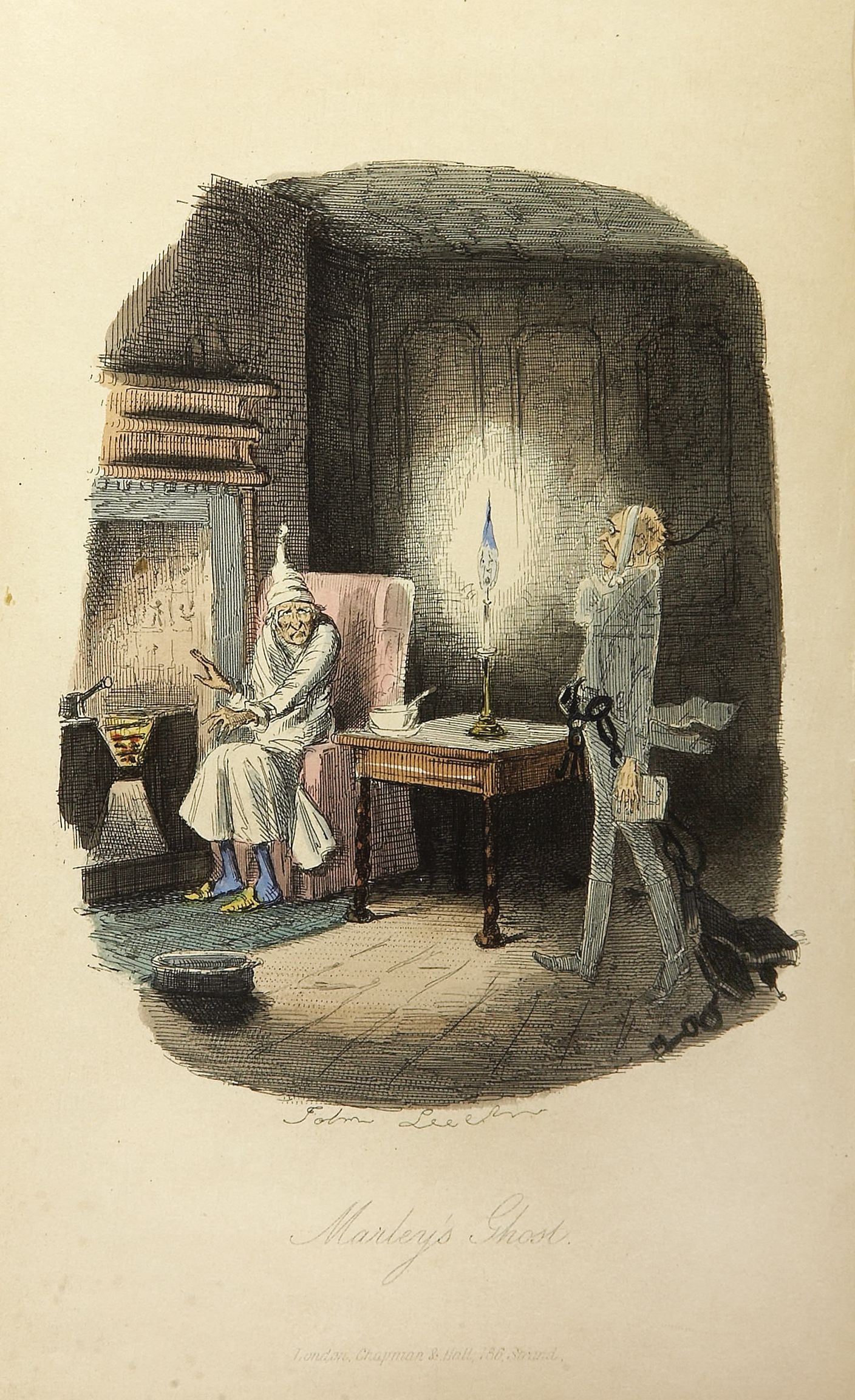

El fantasma de Marley

Primera estrofa

Marley estaba muerto: empecemos por ahí. Sobre eso no hay ninguna duda. El clérigo, el funcionario, el empresario de pompas fúnebres y la persona que presidió el duelo firmaron el registro del entierro. Lo firmó Scrooge, y el apellido Scrooge hacía bueno cualquier documento en el que apareciera. El viejo Marley estaba tan muerto como un clavo de puerta.

Vayamos por partes: no quiero decir con eso que yo sepa, por experiencia propia, qué tiene de especialmente muerto un clavo de puerta. Por lo que a mí respecta, me inclinaría a considerar que un clavo de ataúd es el trozo de hierro más muerto que hay en el mercado. Pero la sabiduría de nuestros antepasados radica en el símil; y mis manos pecadoras no lo perturbarán, porque, de lo contrario, el país iría a la ruina. Me permitirán ustedes, por tanto, que repita, con rotundidad, que Marley estaba tan muerto como un clavo de puerta.

¿Lo sabía Scrooge? Por supuesto que sí. ¿Cómo podría ser de otra manera? Marley y él habían sido socios no sé cuantísimos años. Scrooge fue además su albacea, administrador, cesionario, legatario del remanente, amigo y única persona que lo acompañó al cementerio. Y ni siquiera Scrooge quedó tan afectado por el triste acontecimiento como para no solemnizarlo —excelente hombre de negocios que era— con un trato de lo más ventajoso el día mismo del funeral.

La mención del funeral de Marley me devuelve al punto de partida. No hay duda de que Marley estaba muerto. Esto hay que entenderlo con toda claridad; de lo contrario la historia que me dispongo a relatar perdería todo su encanto. Si no estuviéramos convencidos de que el padre de Hamlet muere antes de que empiece la obra, no tendría nada de particular que se diera un paseo de noche, con viento de levante, por las murallas de su castillo: no pasaría de hacer lo mismo que cualquier otro caballero de edad avanzada que, después de oscurecido, se presenta de manera imprudente en un sitio ventoso —pongamos el cementerio de San Pablo— para dejar estupefacto a su hijo, un poco inestable mentalmente.

Scrooge nunca borró el nombre del viejo Marley. Allí seguía, años después, encima de la puerta de su negocio: Scrooge y Marley. A la empresa se la conocía como Scrooge y Marley. Y los recién llegados unas veces llamaban Scrooge a Scrooge, y otras lo llamaban Marley, pero él contestaba en ambos casos. Le daba lo mismo.

Y es que el bueno de Scrooge tenía la mano bien firme en la piedra de afilar. ¡Era un avaro que sabía apretar, arrancar, torcer, empujar, rascar y sobre todo no soltar nunca! Duro y cortante como el pedernal, ningún acero había hecho que se le escapara nunca una chispa de generosidad; cerrado, sellado, solitario como una ostra. El frío interior le helaba las viejas facciones, le mordía la nariz puntiaguda, le arrugaba las mejillas, le agarrotaba las extremidades, le enrojecía los ojos y le amorataba los labios; y se manifestaba hacia el exterior en el tono agrio de su voz. Una escarcha helada le teñía la cabeza, las cejas y la barbilla enjuta. Siempre lo acompañaba su baja temperatura; helaba su despacho en los días de canícula; y tampoco entraba en calor por el hecho de ser Navidad.

El calor y el frío de fuera le influían muy poco. Ninguna tibieza lo calentaba, ni tiempo invernal alguno lo enfriaba. Ningún viento, por mucho que soplara, era más cortante que él, ninguna nieve que cayera estaba más concentrada en su propósito, ninguna lluvia violenta menos dispuesta a escuchar súplicas. El mal tiempo no sabía cómo hacer presa en él. La lluvia más intensa, la nieve y el granizo, al igual que el aguanieve, sólo podían presumir de aventajarlo en una cosa. Ellos, a menudo, caían «con profusión»; en el caso de Scrooge, eso no sucedía nunca.

Nadie lo paraba en la calle para decirle, con alegre sorpresa: «Mi querido Scrooge, ¿qué tal está? ¿Cuándo vendrá a verme?». Ningún mendigo le pedía un óbolo, ni los niños le preguntaban la hora, ni tampoco hombre o mujer se le acercaron una sola vez en toda su vida para averiguar cómo ir a tal o cual sitio. Incluso los perros de los ciegos parecían conocerlo; y cuando lo veían acercarse, tiraban de sus dueños para meterlos en un portal o en el interior de un patio, y luego movían la cola como si dijeran: «¡Que no lo vean a uno siempre es más seguro que el mal de ojo, pobre amo mío!».

Pero ¡qué más le daba a Scrooge! Era precisamente eso lo que le gustaba. Para Scrooge, abrirse camino por los abarrotados senderos de la vida advirtiendo a la buena gente de la conveniencia de guardar las distancias era como engullir pastelillos para el goloso.

Sucedió en cierta ocasión —de todos los días hermosos que hay en el año, una Nochebuena— que el viejo Scrooge trabajaba como de costumbre en su establecimiento. El tiempo era frío, desolado, cortante, neblinoso; y él oía a la gente fuera que estornudaba mientras iba de aquí para allá, que se golpeaba el pecho con las manos y que daba patadas a los adoquines para tratar de calentarse. Los relojes de la ciudad acababan de dar las tres, pero ya había oscurecido —apenas hubo luz en todo el día— y empezaban a encenderse velas en las ventanas de los despachos vecinos, como manchas rojizas en un aire gris y espeso. La niebla se introducía por las rendijas y los ojos de las cerraduras y se espesaba tanto en el exterior que, si bien el patio era de los más estrechos, las casas del otro lado no pasaban de simples fantasmas. Al ver las nubes oscuras descender más y más, ennegreciéndolo todo, se podría haber pensado que la Naturaleza había venido a instalarse allí cerca, y que fabricaba cerveza a gran escala.

La puerta del despacho estaba abierta porque Scrooge no quería perder de vista a su empleado, que, situado un poco más lejos, en un sombrío cubículo, una especie de celda de presidiario, pasaba cartas a limpio. Scrooge disponía de un fuego pequeño, pero el del empleado era tan diminuto que parecía no tener más que un trozo de carbón. No podía, sin embargo, añadirle combustible, porque Scrooge guardaba el cubo en su cuarto; y, todas las veces que el pobre desgraciado entraba con la pala, su patrón le anticipaba que no iba a tener más remedio que despedirlo. Con lo que el empleado se ponía su bufanda blanca y trataba de calentarse con la vela, esfuerzo en el cual, por ser hombre de poca imaginación, fracasaba.

—¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios le bendiga! —exclamó una voz alegre. Era el sobrino de Scrooge, y había aparecido tan de repente que aquella exclamación fue la primera señal que recibió su tío de su presencia.

—¡Bah! —dijo Scrooge—. ¡Paparruchas!

Tanto se había calentado caminando a buen paso entre la niebla y el hielo aquel sobrino de Scrooge que estaba todo él resplandeciente, el rostro encendido y cordial; los ojos le brillaban y lanzaba nubes de vapor con la respiración.

—¿Paparruchas las Navidades, tío? —preguntó el recién llegado—. Estoy seguro de que no lo dice en serio.

—Claro que sí —respondió Scrooge—. ¿Por qué demonios estás tan alegre? ¿Qué motivos tienes para regocijarte? No has salido de pobre, que yo sepa.

—Vamos, vamos —replicó alegremente el sobrino—. ¿Qué derecho tiene usted a verlo todo tan negro? ¿Qué razón aduce para estar taciturno? No le falta dinero, que yo sepa.

Scrooge, incapaz de improvisar sobre la marcha una respuesta contundente, repitió su «¡Bah!» y concluyó de nuevo con su «¡Paparruchas!».

—¡No se enfade, tío! —dijo el sobrino.

—¿Cómo no me voy a enfadar —replicó el tío—, si vivo en semejante mundo de estúpidos? ¡Feliz Navidad! ¡Al infierno con vuestra feliz Navidad! ¿Qué son las navidades excepto un tiempo para no tener dinero con que pagar las facturas; para descubrir que ha pasado un año más pero no eres ni una hora más rico; una época para cuadrar tu contabilidad y tener todos tus asientos, a lo largo, nada menos, de doce meses, presentados sin remedio contra ti? Si de mí dependiera —dijo Scrooge lleno de indignación— a todo imbécil que va por ahí con «¡Feliz Navidad!» en los labios, habría que cocerlo con su propio pudin y enterrarlo con una rama de acebo clavada en el corazón. ¡Te lo aseguro!

—¡Tío! —suplicó el sobrino.

—¡Sobrino! —replicó Scrooge con dureza—. Celebra la Navidad a tu manera y déjame que yo la celebre a la mía.

—¡Celebrarla! —repitió el sobrino—. Pero ¡si usted no la celebra!

—Déjame entonces que la olvide —dijo Scrooge—. ¿Es que a ti te va a servir de algo celebrarla? ¿Te ha servido de algo alguna vez?

—Hay muchas cosas de las que podría haberme beneficiado y que no he sabido aprovechar, me atrevo a decir —replicó el sobrino—. La Navidad entre otras. Pero estoy seguro de que siempre he pensado en ella, cuando llega (aparte de la veneración debida a lo sagrado de su nombre y de su origen, si es que algo relacionado con ella se puede separar de eso), como una buena época; un tiempo de amabilidad, de perdón, de caridad, de alegría; la única época, que yo sepa, en el largo calendario del año, en que hombres y mujeres parecen, de común acuerdo, abrir su corazón sin restricciones, y pensar en sus inferiores como si de verdad fuesen compañeros de viaje hacia la tumba, y no otra raza de criaturas empeñadas en recorridos completamente distintos. Y en consecuencia, tío, aunque nunca me ha metido en el bolsillo ni una pizca de oro ni de plata, creo que la Navidad me ha hecho bien, y me lo seguirá haciendo; y lo que digo es: ¡que Dios la bendiga!

El empleado, desde su celda, aplaudió sin querer. Como se dio cuenta en el acto de la incorrección cometida, atizó el fuego y acabó para siempre con el último débil destello.

—Como le oiga a usted hacer algún otro ruido —dijo Scrooge— ¡celebrará la Navidad perdiendo su empleo! Eres un orador muy elocuente, caballerete —añadió, volviéndose hacia su sobrino—. Me pregunto por qué no estás aún en el Parlamento.

—No se enfade, tío. ¡Vamos! Venga mañana a cenar con nosotros.

Scrooge dijo que lo vería en el… Sí; cierto que lo hizo. Dijo la frase entera, y añadió que antes lo vería en aquella situación extrema.

—Pero ¿por qué? —exclamó el sobrino de Scrooge—. ¿Por qué?

—¿Por qué te casaste? —preguntó Scrooge.

—Porque me enamoré.

—¡Porque te enamoraste! —gruñó Scrooge, como si aquello fuese la única cosa del mundo más ridícula que una feliz Navidad—. ¡Buenas tardes!

—No, tío, recuerde que tampoco venía usted a verme antes de que eso sucediera. ¿Por qué darlo como una razón para no hacerlo ahora?

—Buenas tardes —dijo Scrooge.

—No quiero nada de usted; no le pido nada; ¿por qué no podemos ser amigos?

—Buenas tardes —repitió Scrooge.

—Siento, de todo corazón, encontrarlo tan mal dispuesto. Nunca nos hemos peleado, al menos por la parte que me toca. Pero hago este intento en homenaje a la Navidad, y voy a conservar mi humor navideño hasta el final. De manera que ¡felices navidades, tío!

—¡Buenas tardes! —insistió Scrooge.

—¡Y próspero Año Nuevo!

—¡Buenas tardes!

El sobrino, de todos modos, salió del despacho sin una palabra de enfado. Se detuvo en la puerta para felicitar la Navidad al empleado, quien, pese al frío que estaba pasando, se mostró más cálido que Scrooge, porque devolvió la felicitación con la mayor cordialidad.

—Otro que tal baila —murmuró Scrooge, que oyó lo que decía—: mi empleado, con quince chelines a la semana, mujer e hijos, hablando de una Navidad feliz. Como para irse al manicomio.

El supuesto loco, al abrir la puerta para dejar salir al sobrino de Scrooge, permitió el paso a otras dos personas. Eran caballeros corpulentos, de aspecto agradable, que avanzaron, destocados, hasta entrar en el despacho de Scrooge. Traían en las manos libros y papeles y le hicieron una inclinación de cabeza.

—Scrooge y Marley, según creo —dijo uno de los caballeros, consultando su lista—. ¿Tengo el placer de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley?

—El señor Marley lleva siete años enterrado —replicó Scrooge—. Murió hace siete años, la noche de este mismo día.

—No nos cabe la menor duda de que la liberalidad de la firma está bien representada en la persona del socio supérstite —dijo el caballero, al tiempo que presentaba sus credenciales.

Desde luego que sí, porque habían sido almas gemelas. Ante la ominosa palabra «liberalidad», Scrooge frunció el entrecejo, movió la cabeza y devolvió las credenciales.

—En esta época festiva, señor Scrooge —dijo el caballero, tomando una pluma—, es, si cabe, más deseable que de ordinario hacer una pequeña donación para los pobres y los necesitados, que sufren lo indecible en el momento presente. A muchos miles de personas les faltan hasta las cosas más necesarias; cientos de miles necesitan los consuelos más elementales, señor mío.

—¿No hay cárceles? —preguntó Scrooge.

—En gran número —respondió el caballero, dejando la pluma.

—¿Y los talleres para los pobres? —quiso saber Scrooge—. ¿Siguen todavía en funcionamiento?

—Así es. Todavía —respondió el caballero—. Bien me gustaría decir que no.

—¿La rueda de disciplina y la Ley de Pobres siguen en pleno vigor, entonces? —insistió Scrooge.

—Las dos se aplican, señor mío.

—Ah. Me temía, por lo que acaba de decirme, que hubiera sucedido algo para detenerlas en su útil operación —dijo Scrooge—. Me alegro de saberlo.

—Como algunos estamos convencidos de que proporcionan en muy escasa medida alegría cristiana al espíritu y al cuerpo —respondió el caballero—, nos hemos propuesto recaudar fondos para comprar a los pobres comida y bebida, y medios para calentarse. Elegimos esta época porque son unas fechas, entre todas, en las que la necesidad se siente en lo más vivo y la abundancia alegra. ¿Con qué cantidad querrá que lo apunte?

—¡Con ninguna! —replicó Scrooge.

—¿Desea hacerlo en el anonimato?

—Deseo que se me deje en paz —dijo Scrooge—. Puesto que me preguntan ustedes lo que deseo, tal es mi respuesta. La Navidad no me procura ninguna alegría y no me puedo permitir alegrar a los desocupados. Ayudo a financiar los establecimientos que he mencionado, que son bastante onerosos; y es ahí donde deben ir quienes carecen de medios.

—Muchos no pueden; y muchos preferirían morir.

—Si prefieren morir —replicó Scrooge—, será mejor que lo hagan y contribuyan a disminuir el exceso de población. Por lo demás, perdónenme, no me consta tal extremo.

—Pero podría llegar a constarle —observó el caballero.

—No es asunto mío —arguyó Scrooge—. Basta con que un hombre entienda sus propios negocios y no interfiera en los de otras personas. Los míos me ocupan todo el tiempo. ¡Buenas tardes, caballeros!

Al ver con claridad meridiana que sería inútil insistir, los caballeros se marcharon. Scrooge reanudó sus trabajos con una opinión más favorable sobre sí mismo, y con un humor, en su caso, más burlón que de ordinario.

Mientras tanto la niebla y la oscuridad se habían espesado tanto que la gente corría de aquí para allá con teas encendidas, ofreciendo sus servicios para ir delante de los coches de caballos y mostrarles el camino. La centenaria torre de una iglesia, cuya áspera y vieja campana miraba siempre de reojo a Scrooge desde una ventana gótica, se hizo invisible, y daba las horas y los cuartos en las nubes, seguido todo ello de unas vibraciones tan tremendas como si le castañetearan, allá en lo alto, los dientes en su cabeza helada. El frío se volvió intenso. En la calle principal, en la esquina del patio, algunos obreros arreglaban las tuberías del gas, y habían encendido un gran fuego en un brasero, alrededor del cual se reunía un grupo de hombres y muchachos andrajosos: se calentaban las manos y guiñaban, encantados, los ojos delante de las llamas. El agua de la fuente, abandonada a su suerte, se había helado melancólicamente, convirtiéndose en hielo misantrópico. El brillo de las tiendas donde las ramitas y las bayas de acebo crepitaban al calor de las luces de los escaparates sonrojaba los pálidos rostros de los viandantes. Pollerías y tiendas de ultramarinos se convertían en bromas espléndidas: un desfile glorioso, con el que era prácticamente imposible creer que estuvieran relacionados principios tan grises como tratos y ventas. El lord alcalde, en su poderosa fortaleza del Ayuntamiento, daba órdenes a sus cincuenta cocineros y criados para celebrar la Navidad como debe hacerse en el hogar del lord alcalde; e incluso el insignificante sastre, al que se había multado con cinco chelines el lunes anterior por estar borracho y mostrarse pendenciero en la calle, removía el pudin del día siguiente en su buhardilla, mientras su flaca esposa y su bebé salían a la calle para comprar carne.

Siguieron aumentando las nubes y el frío. Un frío que penetraba, que cortaba, que mordía. Si el bueno de san Dunstan se hubiera limitado a morderle la nariz al Espíritu Maligno con un toque de mal tiempo como aquél, en lugar de utilizar sus armas habituales, el demonio habría rugido aún con mayor fuerza[1]. El propietario de una joven naricilla, roída por el frío famélico tanto como los huesos por los perros, se agachó ante el ojo de la cerradura para obsequiarle con un villancico, si bien nada más oír las primeras palabras:

Que Dios le conserve, amable señor,

sano el cuerpo y alegre el corazón,

Scrooge se apoderó de una regla con tanta energía y determinación que el cantor huyó, aterrorizado, y abandonó el ojo de la cerradura a la niebla y a la escarcha, mucho más acordes con la disposición anímica del cambista.

Llegó por fin el momento de cerrar la contaduría. A regañadientes Scrooge descendió de su escabel y admitió tácitamente el fin de aquella jornada laboral; el empleado, expectante en su cubículo, apagó al instante la vela y se puso el sombrero.

—Querrá usted tener libre todo el día de mañana, imagino.

—Si es conveniente, señor Scrooge.

—No es conveniente —fue su respuesta—, ni justo. Si le retuviera media corona de su sueldo, se consideraría tratado injustamente, no me cabe la menor duda.

El empleado esbozó una pálida sonrisa.

—Y, sin embargo —señaló Scrooge—, no le parece injusto que yo pague el sueldo de un día sin recibir trabajo a cambio.

El empleado hizo notar que semejante circunstancia sólo se producía una vez al año.

—¡Una excusa poco válida para meterme la mano en el bolsillo todos los 25 de diciembre! —exclamó Scrooge, mientras se abotonaba el abrigo hasta la barbilla—. Y supongo que necesitará el día en su totalidad. Pero pasado mañana trate al menos de estar aquí a su hora.

El empleado prometió que así sería, y Scrooge salió refunfuñando. La oficina quedó cerrada en un santiamén y el empleado, con los largos extremos de su bufanda blanca colgándole por debajo de la cintura (porque no disponía de abrigo), fue a deslizarse veinte veces por un tobogán en Carnhill, detrás de una hilera de muchachos, para celebrar así la Nochebuena, y luego corrió hasta su casa en Camden Town lo más deprisa que pudo, con la intención de jugar a la gallina ciega.

Scrooge consumió su melancólica cena en su taberna habitual, igualmente melancólica; y, después de leer todos los periódicos y de pasar agradablemente el resto de la velada con su cuaderno de contabilidad, volvió a su casa para acostarse. Vivía en el mismo alojamiento que ocupara antiguamente su difunto socio. Se trataba de una serie de habitaciones oscuras en fila que formaban parte de un viejo edificio sombrío, situado al final de un patio, en un lugar donde resultaba tan absurda su presencia que difícilmente podía dejar de pensarse que había llegado allí corriendo cuando, todavía joven, jugaba al escondite con otras casas, y que luego había terminado por olvidarse de cómo salir. Era ya viejo, y bastante triste, porque allí sólo vivía Scrooge: las restantes habitaciones se alquilaban para oficinas. El patio estaba tan oscuro que incluso él, que se conocía de memoria hasta la última piedra, tenía que encontrar el camino a tientas. La niebla y la escarcha se acumulaban de tal manera en su vieja entrada sombría que era como si el genio del invierno se sentara, tristemente meditabundo, en el umbral.

Si bien es del todo cierto que la aldaba de la puerta no tenía nada de extraordinario, excepto que era muy grande, también es una verdad incontrovertible que Scrooge la había visto, día y noche, todo el tiempo que llevaba residiendo en aquel sitio; quedaba igualmente fuera de duda que el viejo cambista tenía tan poco de lo que se conoce con el nombre de imaginación como cualquier otra persona de la ciudad de Londres, sin excluir —lo que es toda una audacia— al consistorio, a los concejales y a la servidumbre. Tampoco debemos perder de vista que Scrooge no había vuelto a pensar en Marley desde que por la tarde lo habían confundido con su antiguo socio, bajo tierra desde hacía ya siete años. Y luego que alguien venga a explicarme, si es que puede, cómo sucedió que Scrooge, al introducir la llave en la cerradura de la puerta, vio en el llamador, sin que aquel objeto sufriera ningún proceso intermedio de cambio, no una aldaba, sino el rostro de Marley.

El rostro de Marley. No se trataba de una sombra impenetrable, como los otros objetos del patio, sino que parecía rodearlo una luz siniestra, como de crustáceo en mal estado en un sótano oscuro. Su expresión no tenía nada de enojo ni de ferocidad; se limitaba a mirar a Scrooge como Marley solía hacerlo: con los fantasmales lentes alzados sobre una frente igualmente fantasmal y los cabellos curiosamente alborotados como por el soplo de alguien o por aire caliente; y, si bien los ojos estaban del todo abiertos, no se movían en absoluto. Eso, y su lívida palidez, lo hacían horrible; pero el horror que inspiraba parecía ajeno al rostro y sin control por parte del interesado, por lo que no era, en realidad, un componente de su expresión.

Mientras Scrooge observaba aquel fenómeno, el rostro de Marley volvió a convertirse en llamador.

Decir que el cambista no se sobresaltó ni sintió en sus entrañas una impresión terrible que no había vuelto a experimentar desde la infancia sería faltar a la verdad. Pero colocó de nuevo la mano sobre la llave que había abandonado en la cerradura, la hizo girar con decisión, entró en la casa y encendió su vela.

Hizo una pausa, al tener un momento de vacilación, antes de cerrar la puerta; y procedió a mirar, precavido, hacia atrás, en primer lugar, como si temiera a medias espantarse con el espectáculo de la coleta de Marley sobresaliendo hacia el vestíbulo. Pero no había nada del otro lado de la puerta, excepto los tornillos y las tuercas que sujetaban el llamador, de manera que dijo «¡Bah!» y la cerró con fuerza.

El portazo resonó por toda la casa como un trueno. Cada una de las habitaciones de los pisos superiores, así como los toneles en las bodegas del vinatero, se hicieron eco del ruido por propia iniciativa. Pero Scrooge no era hombre que se dejase amedrentar por unos ecos. Cerró la puerta con llave, atravesó el vestíbulo y subió las escaleras; lo hizo despacio y, además, despabiló la vela de camino.

Me hablarán ustedes de subir un coche de seis caballos por una buena y amplia escalera de otros tiempos o de «pasar» en el Parlamento un mal proyecto y convertirlo en Ley; pero lo que quiero decirles es que se podría haber hecho subir una carroza fúnebre por aquella escalera, incluso colocada de través, con la barra a la que se atan los tirantes de los caballos hacia la pared y la portezuela hacia la balaustrada y hacerlo sin dificultad. Había anchura suficiente para ello y aún sobraba espacio; lo que quizá fuese la razón de que Scrooge creyera ver un coche fúnebre en movimiento que lo precedía en la oscuridad. Media docena de faroles de gas de la calle no hubieran iluminado la entrada por completo, de manera que pueden ustedes suponer que todo seguía bastante oscuro pese a la vela de Scrooge.

Pero el cambista subió, sin importarle un comino todo aquello: la oscuridad es barata y a Scrooge le gustaba. Pero antes de cerrar con llave la puerta de su vivienda, muy pesada, recorrió sus habitaciones para comprobar que todo estaba en orden. Se acordaba lo bastante de la cara fantasmal de Marley para desear hacerlo.

Cuarto de estar, dormitorio, trastero. Todo tranquilo. Nadie debajo de la mesa, nadie debajo del sofá; un fuego modesto en la chimenea; cuchara y tazón, listos; y un cacillo de gachas (Scrooge estaba resfriado) sobre el fogón. Nadie debajo de la cama; nadie en el armario; nadie en su bata, que colgaba en actitud sospechosa contra la pared. El trastero, como de costumbre. Vieja pantalla de chimenea, zapatos viejos, dos cestas para pescado, lavabo sobre tres patas y un atizador para el fuego.

Satisfecho, cerró la puerta y echó la llave; le dio dos vueltas, algo contrario a sus costumbres. Protegido así contra las sorpresas, se despojó de la corbata; se puso la bata, las zapatillas y el gorro de dormir; y se sentó delante de la chimenea para tomarse las gachas.

El fuego era en verdad modesto; insuficiente para una noche tan fría. Scrooge se vio obligado a sentarse muy cerca, y casi a incubarlo para extraer una mínima sensación de calor de tan exiguo montón de combustible. La chimenea era antigua, construida por algún comerciante holandés hacía mucho tiempo, y recubierta de pintorescos azulejos también holandeses, pensados para ilustrar las Sagradas Escrituras. Allí había Caínes y Abeles, hijas de Faraón, reinas de Saba, mensajeros angélicos que descendían por el aire en nubes como lechos de plumas, Abrahames, Baltasares, apóstoles que se hacían a la mar en barcos con forma de salsera, cientos de figuras para atraer la atención de Scrooge; el rostro de Marley, sin embargo, muerto de siete años, aparecía como la vara de Moisés, y se lo tragaba todo. Si, para empezar, cada liso azulejo hubiese estado en blanco, con capacidad para formar en su superficie una imagen con los fragmentos inconexos de los pensamientos del cambista, habría habido una reproducción de la cabeza del viejo Marley en cada uno de ellos.

—¡Paparruchas! —dijo Scrooge, antes de empezar a pasearse por la habitación.

Después de dar varias vueltas volvió a sentarse. Al reclinar la cabeza en el respaldo de la silla, su mirada tropezó con una campana, una campana en desuso, que colgaba del techo del cuarto de estar y que comunicaba, por algún propósito —olvidado ya—, con una cámara en el piso superior del edificio. Sucedió que, con gran asombro y un miedo extraño, inexplicable, Scrooge vio que la campana empezaba a balancearse. Al principio tan suavemente que apenas hacía ruido; pero pronto resonó con fuerza, y lo mismo sucedió con todas las campanas de la casa.

Aquello duró quizá medio minuto, o un minuto, pero a Scrooge le pareció una hora. Las campanas callaron como habían empezado, todas al mismo tiempo. Siguió un ruido metálico, muy profundo y subterráneo, como si alguien arrastrase una enorme cadena sobre los barriles en la bodega del vinatero. Scrooge recordó entonces haber oído que cuando se describía a los fantasmas de las casas encantadas siempre arrastraban cadenas.

La puerta de la bodega se abrió con un ruido retumbante, y a continuación Scrooge oyó otro, mucho más fuerte, en el piso de abajo; luego algo subió las escaleras y se dirigió directamente hacia su puerta.

—¡Siguen siendo paparruchas! —dijo Scrooge—. No me lo voy a creer.

Su color cambió, sin embargo, cuando, sin pausa, la aparición atravesó la pesada puerta y se presentó en la habitación, delante de sus ojos. Al aparecer el fantasma, la llama agonizante dio un salto como si gritase: «¡Lo conozco! ¡El difunto Marley!», antes de volver a caer.

El mismo rostro: exactamente el mismo. Marley con la coleta, el chaleco habitual, calzas y botas; las borlas de estas últimas, erizadas, como la coleta, los faldones del chaquetón y los cabellos. La cadena que arrastraba la llevaba sujeta a la cintura. Era larga, se le enroscaba como una cola y estaba hecha (porque Scrooge la vio muy de cerca) de cajas de caudales, llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras y macizos monederos trabajados en acero. El cuerpo de Marley era transparente, por lo que Scrooge, al contemplarlo y atravesar el chaleco con la vista, veía los dos botones en la parte de atrás del chaquetón.

Scrooge había oído decir a menudo que Marley carecía de entrañas, pero no se lo había creído hasta aquel momento.

No; tampoco se lo creyó, incluso ahora. Pese a examinar al fantasma de arriba abajo y de verlo delante de él, pese a sentir la influencia heladora de sus ojos, fríos como la muerte, y pese a reparar en la textura misma del pañuelo doblado que le ataba la cabeza y la barbilla, envoltura en la que no había reparado antes, siguió sin creérselo y luchó contra la evidencia de sus sentidos.

—¿Qué significa esto? —dijo Scrooge, tan cáustico y frío como siempre—. ¿Qué quieres de mí?

—¡Muchas cosas! —La voz de Marley, con toda certeza.

—¿Quién eres?

—Pregúntame quién era.

—¿Quién eras si puede saberse? —dijo Scrooge, alzando la voz—. Muy puntilloso, para no ser más que una sombra. —Iba a decir «sin sombra de duda», pero al final optó por lo otro, como más apropiado.

—En vida era tu socio, Jacob Marley.

—¿Te es posible…? ¿Te puedes sentar? —preguntó Scrooge, mirándolo, dubitativo.

—Sí que puedo.

—Siéntate, entonces.

Scrooge hizo la pregunta porque ignoraba si un fantasma tan transparente estaba en condiciones de ocupar una silla; y le pareció que, en el caso de que fuera imposible, quizá acarrease la necesidad de una explicación embarazosa. Pero el fantasma tomó asiento en el lado opuesto de la chimenea, como si estuviera muy acostumbrado a hacerlo.

—No crees en mí —señaló el fantasma.

—No —replicó Scrooge.

—¿Qué prueba necesitas de mi existencia, además del testimonio de tus sentidos?

—No lo sé —dijo Scrooge.

—¿Por qué dudas de tus sentidos?

—Porque —respondió Scrooge— la cosa más insignificante los afecta. Un ligero trastorno estomacal hace que te engañen. Puedes ser una tajada de carne mal digerida, media cucharadita de mostaza, un trocito de queso, un pedazo de patata poco hecho. Seas lo que seas me haces pensar más en el asado que en el pasado.

Scrooge no tenía por costumbre hacer chistes, ni tampoco se sentía, en aquel momento, inclinado a mostrarse jocoso. La verdad es que ensayaba el ingenio como manera de distraer sus pensamientos y de superar el miedo; porque la voz del espectro hacía que se estremeciera hasta el tuétano de los huesos.

Quedarse quieto mirando en silencio por un momento aquellos ojos helados, fijos en él, le pareció una prueba sin duda diabólica. Había algo terrible, además, en el hecho de que el espectro se le apareciera rodeado de una atmósfera infernal toda suya. Él no lo sentía personalmente, pero resultaba a todas luces evidente; porque, si bien el fantasma estaba por completo inmóvil, sus cabellos, los faldones y las borlas de las botas seguían agitados como por los vapores calientes de un horno.

—¿Ves este mondadientes? —preguntó Scrooge, volviendo rápidamente a la carga, por la razón que acaba de exponerse, y deseoso, aunque fuera sólo por un segundo, de alejar de él la mirada pétrea de su huésped.

—Lo veo —replicó el fantasma.

—No lo estás mirando —se quejó Scrooge.

—Lo veo de todos modos —dijo el otro.

—¡Vaya! —replicó Scrooge—: si acepto que existes, me veré perseguido el resto de mis días por una legión de trasgos, todos de mi propia cosecha. ¡Paparruchas, te lo aseguro! ¡Nada más que paparruchas!

Al oír esto el fantasma lanzó un grito horroroso, y agitó sus cadenas con un ruido tan sombrío y atroz que Scrooge se pegó lo más que pudo a la silla, para evitar desmayarse. Su espanto, sin embargo, creció lo indecible cuando el fantasma procedió a quitarse el pañuelo que le rodeaba la cabeza, como si hiciera demasiado calor para seguir llevándolo dentro de casa, y la mandíbula inferior se le cayó sobre el pecho.

Scrooge se arrodilló, cubriéndose el rostro con las manos.

—¡Piedad! —exclamó—. Espantosa aparición, ¿por qué te ensañas conmigo?

—¡Hombre de corazón mundano! —replicó el fantasma—. ¿Crees en mí o no?

—Creo —dijo Scrooge—. No me queda otro remedio. Pero ¿por qué hay espíritus que caminan por la tierra y por qué se me aparecen?

—A todo hombre se le exige —le contestó el fantasma— que el espíritu que habita en su interior salga fuera, entre sus congéneres, y viaje a lo largo y a lo ancho de la tierra; y si no da ese paso en vida, se le condena a hacerlo después de la muerte. Está obligado a errar por el mundo, ¡ah, desdichado de mí!, y presenciar lo que ya no puede compartir, aunque podría haberlo hecho en vida y ¡convertirlo en felicidad!

De nuevo el espectro lanzó un grito, agitó la cadena y se retorció las manos de sombra.

—Estás encadenado —dijo Scrooge, temblando—. Dime por qué.

—Llevo la cadena que me forjé en vida —replicó el fantasma—. La hice eslabón a eslabón y metro a metro; me la ceñí voluntariamente y voluntariamente la llevo. ¿Te resulta extraña su composición?

Scrooge tembló más y más.

—¿O te gustaría saber —prosiguió el espectro— el peso y la longitud de la espiral inmensa que llevas contigo? Era tan pesada y tan larga como ésta hace siete navidades. Y has seguido trabajando en ella desde entonces. ¡Actualmente es una cadena enorme!

Scrooge contempló el suelo, con el temor de encontrarse rodeado de cincuenta o sesenta brazas de un cable de hierro, pero no vio nada.

—Jacob —dijo, suplicante—. Mi buen Jacob Marley, cuéntame más. ¡Ofréceme algún consuelo!

—No tengo ninguno que darte —replicó el fantasma—. Viene de otras regiones, Ebenezer Scrooge: son otros sus ministros y lo llevan a otra clase de hombres. Como tampoco puedo decirte todo lo que quisiera. Es muy escaso el tiempo que se me concede. No me está permitido descansar, ni quedarme ni demorarme en ningún sitio. Mi espíritu nunca fue más allá de nuestra casa de cambio, ¡tenlo presente! En vida jamás me aventuré más allá de los estrechos límites de nuestro agujero para cambiar dinero; y ¡son bien fatigosos los viajes que me esperan!

Era costumbre de Scrooge meterse las manos en los bolsillos cuando meditaba. Al considerar lo que acababa de decirle el fantasma hizo ahora lo mismo, aunque sin alzar los ojos ni levantar las rodillas del suelo.

—Habrás ido muy despacio, Jacob —señaló con entonación muy seria, aunque también con humildad y deferencia.

—¡Despacio! —repitió el fantasma.

—Muerto siete años —reflexionó Scrooge—. Y ¡viajando todo el tiempo!

—Todo el tiempo —dijo el fantasma—. Sin descanso ni paz. La tortura incesante del remordimiento.

—¿Viajas deprisa? —preguntó Scrooge.

—En las alas del viento —replicó el fantasma.

—Habrás cubierto mucho terreno en siete años —dijo Scrooge.

El fantasma, al oír esto, gritó de nuevo e hizo un ruido tan espantoso con la cadena en el silencio de la noche que habría estado del todo justificado llevarlo ante los tribunales por alteración del orden público.

—¡Ah! Cautivo, encadenado, cargado de cepos —exclamó el fantasma—, por no saber que habrán de pasar siglos y siglos de trabajo incesante realizado por criaturas inmortales en favor de este planeta antes de que el bien posible se desarrolle en su totalidad. Por no saber que todo espíritu cristiano, aun trabajando en la reducida esfera que se le ha concedido, sea cual fuere, encontrará demasiado breve la vida mortal para sus enormes posibilidades de hacerse útil. Por no saber que la inmensidad del remordimiento no compensa las ocasiones perdidas en la propia vida. Pero eso es lo que hice. Así he sido yo.

—Y ¿tu reputación de excelente hombre de negocios, Jacob? —balbució Scrooge, que empezaba a aplicarse todo aquello.

—¡Negocios! —exclamó el fantasma, retorciéndose las manos una vez más—. La humanidad era mi negocio. El bienestar de todos era mi negocio; caridad, misericordia, tolerancia y benevolencia eran, todas ellas, mi negocio. ¡Los asuntos de mi profesión no eran más que una gota de agua en el inmenso océano de mis negocios!

Alzó la cadena todo lo que le permitió la longitud de su brazo, como si fuera la causa de todo su estéril pesar, y luego la arrojó sonoramente contra el suelo una vez más.

—Al término de cada año —dijo el espectro— es cuando más sufro. ¿Por qué anduve entre la multitud de mis semejantes con los ojos bajos, sin alzarlos nunca a esa bendita estrella que condujo a los Reyes Magos hasta un humilde pesebre? ¿Es que no había hogares de desposeídos a los que podría haberme conducido con su luz?

Scrooge, más consternado que nunca por las palabras apremiantes del espectro, empezó a temblar como una caña agitada por el vendaval.

—¡Escúchame! —exclamó el fantasma—. Se me acaba el tiempo.

—Te escucho —dijo Scrooge—. Pero ¡no seas duro conmigo! ¡No me aplastes con tu elocuencia, Jacob! ¡Te lo ruego!

—No te puedo explicar por qué aparezco ante ti en forma visible. Has de saber que he estado invisible a tu lado muchos, muchísimos días.

No era una idea agradable. Scrooge se estremeció y se secó el sudor de la frente.

—No es esa una parte insignificante de mi penitencia —prosiguió el espectro—. Me hallo aquí esta noche para avisarte, para advertirte de que todavía tienes una posibilidad y una esperanza de escapar a mi destino. Una oportunidad y una esperanza que te procuro yo, Ebenezer.

—Siempre has sido un buen amigo —dijo Scrooge—. Mil gracias.

—Recibirás la visita —continuó el fantasma— de tres espíritus.

El semblante de Scrooge palideció casi tanto como lo había hecho el de su antiguo socio.

—¿Es esa la oportunidad y la esperanza de la que has hablado, Jacob? —preguntó, con voz casi inaudible.

—Lo es.

—Creo que… casi preferiría que no se presentaran —dijo Scrooge.

—Sin esas visitas —replicó el fantasma— no esperes evitar el camino que he seguido yo. Espera al primero mañana, cuando el reloj dé la una de la madrugada.

—¿No podría recibirlos al mismo tiempo y acabar de una vez, Jacob? —sugirió Scrooge.

—El segundo se presentará la noche siguiente a la misma hora. Y el tercero una noche después, cuando haya cesado de resonar la última campanada de las doce. No esperes volver a verme; pero, por tu propio bien, ¡no olvides nada de lo que hemos hablado aquí!

Dichas estas palabras, el espectro recogió el pañuelo que había dejado sobre la mesa y volvió a atárselo, como antes, alrededor de la cabeza. Scrooge lo supo por el ruido seco de los dientes al juntarse las mandíbulas. Se atrevió entonces a alzar los ojos una vez más y vio delante de él a su visitante de ultratumba en actitud erguida y con la cadena recogida por encima y alrededor de un brazo.

La aparición se retiró de espaldas y, con cada paso, la ventana se fue abriendo un poco, por lo que al llegar Marley a su altura estaba abierta de par en par.

Hizo entonces una señal a Scrooge para que se acercara, y el cambista le obedeció. Cuando estaban a dos pasos el uno del otro, el fantasma alzó la mano, indicándole que no se acercara más. Scrooge se detuvo.

No tanto por obediencia como sorprendido y asustado: porque en el momento en que el fantasma alzó la mano advirtió la presencia de ruidos confusos en el aire; rumores incoherentes de pesar y desesperación; gemidos indescriptiblemente apesadumbrados y llenos de remordimientos. El fantasma, después de escuchar unos instantes, se unió al lúgubre coro y desapareció, flotando, en la noche oscura y desolada.

Dominado por la curiosidad, Scrooge siguió al espectro hasta la ventana y miró fuera.

El aire estaba lleno de fantasmas que iban de un lado a otro, como almas en pena, al tiempo que lanzaban gemidos. Todos arrastraban cadenas como el fantasma de Marley; unos cuantos (quizá gobernantes culpables) estaban encadenados juntos, y ninguno libre por completo. A muchos los había conocido Scrooge personalmente. Un viejo fantasma, de chaleco blanco, al que había tratado de manera bastante íntima, llevaba atada al tobillo una monstruosa caja de caudales, y lloraba lastimeramente por no poder ayudar a una desgraciada mujer con un niño de corta edad, a los que veía debajo, en el quicio de una puerta. El suplicio de todos ellos era, sin duda, que deseaban intervenir, para hacer el bien, en los asuntos humanos, pero habían perdido la capacidad de hacerlo.

Si aquellos seres se disolvieron en la niebla o si la niebla los envolvió es algo que Scrooge no llegó a saber. Pero tanto ellos como sus voces desaparecieron por completo; y la noche volvió a ser como antes, cuando regresaba andando a casa.

Cerró la ventana y examinó la puerta por la que había entrado el espectro. Estaba cerrada con dos vueltas de llave, que él mismo había dado con sus propias manos, y nadie había tocado los cerrojos. Trató de decir: «¡Paparruchas!», pero se detuvo en la primera sílaba. Y al encontrarse, ya fuese por las emociones sufridas, o la fatiga del día, o el atisbo del mundo invisible, o la triste conversación con el espectro, o lo avanzado de la hora, muy necesitado de reposo, Scrooge se fue directamente a la cama, sin desvestirse, y se durmió al instante.

Fin

Charles Dickens. Nacido el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Inglaterra, se erige como uno de los más influyentes y aclamados novelistas de la literatura victoriana. Su vida y obra resplandecen con una complejidad que captura los matices de su época y trasciende las barreras temporales, dejando un impacto perdurable en la literatura y la sociedad.

Dickens experimentó una infancia turbulenta marcada por la pobreza y las dificultades. Su padre fue encarcelado por deudas, lo que llevó al joven Charles a trabajar en una fábrica de betún y a vivir momentos de penuria que dejaron una huella profunda en su sensibilidad hacia los desfavorecidos. Estas experiencias se reflejaron de manera tangible en sus obras, impregnando sus historias con una empatía sincera hacia los marginados y una denuncia de las injusticias sociales.

A pesar de las adversidades, Dickens demostró una mente aguda y un amor por la literatura desde una edad temprana. Sus experiencias juveniles en la fábrica y su posterior educación informaron su perspectiva única sobre la vida y la humanidad. A medida que maduraba, su carrera literaria despegó con la publicación de su primera obra serializada, "Los papeles póstumos del Club Pickwick", en 1836. Este trabajo, caracterizado por su humor y su aguda observación de la sociedad, le otorgó una notoriedad repentina y lo catapultó al estrellato literario.

La pluma de Dickens destiló una maestría en la creación de personajes memorables y vibrantes, como Oliver Twist, Ebenezer Scrooge y David Copperfield. Sus tramas cautivantes a menudo revelaban las profundidades de la condición humana y criticaban las desigualdades sociales y las instituciones opresivas. Además, su estilo narrativo meticuloso, su habilidad para tejer múltiples tramas y su capacidad para alternar entre comedia y tragedia confirman su estatus como un maestro de la narración.

El autor también fue un pionero en la publicación serializada, lo que permitía a un público más amplio acceder a sus historias. Sus novelas fueron consumidas con avidez por las masas, tanto en Inglaterra como en el extranjero, y su influencia se expandió más allá de la literatura, impactando en la conciencia social y política de la época.

Dickens no solo fue un autor prolífico, sino también un activista y filántropo comprometido. Sus lecturas públicas atrajeron multitudes y recaudaron fondos para obras de caridad, y abogó por reformas sociales, educativas y laborales. Su incansable dedicación al bienestar de los menos privilegiados se manifestó en su ficción y en sus acciones en la vida real.

La vida de Charles Dickens llegó a su fin el 9 de junio de 1870, pero su legado se mantiene vibrante. Sus obras siguen siendo estudiadas, adaptadas y amadas en todo el mundo, y su capacidad para conmover, entretener y estimular la reflexión perdura en las páginas de sus novelas. A través de su escritura y su compromiso social, Dickens se inmortalizó como un titán literario que trasciende el tiempo y las fronteras, dejando una marca indeleble en la literatura y en la conciencia colectiva.