Cura de reposo

Era una mujercita de pelo oscuro, cuyos ojos de color gris azulado llamaban la atención, tan grandes parecían en su carita pálida. Una cara de niña, con menudas facciones delicadas, pero marchitas prematuramente; pues la señora Tarwin solo tenía veintiocho años y sus grandes ojos bien abiertos estaban llenos de inquietud y tenían al mirar un fulgor extraño. “Moka es nerviosa” —explicaba su marido cuando la gente le preguntaba por qué no estaba con él. “Nervios que no pueden soportar la tensión de Londres o de Nueva York. Tiene que vivir tranquila, en Florencia. Una especie de cura de reposo. ¡Pobre querida!” —añadía con una voz que de pronto se aterciopelaba de sentimiento; e iluminaba su cara inteligente, de ordinario inexpresiva, con una de esas sonrisas suyas, tan pensativas, tiernas y encantadoras. Casi demasiado encantadoras, uno se sentía incómodo. Apretaba el botón del encanto y de la ternura como el de la electricidad. ¡Clic!, su cara se iluminaba. Y luego ¡clic!, la luz se apagaba y volvía a ser el inexpresivo, inteligente investigador científico. El cáncer era su objetivo.

Pobre Moira. ¡Qué nervios! Estaba llena de caprichos y manías. Por ejemplo, cuando alquiló la quinta en las cuestas de Bellosguardo, quería que le permitieran cortar los cipreses en el fondo del jardín. “Tan terriblemente parecido a un cementerio”, no se cansaba de repetir al viejo signor Bargioni. El viejo Bargioni era encantador, pero firme. No tenía intención de sacrificar sus cipreses. Daban el toque final de perfección a la vista más deliciosa de Florencia desde la ventana del dormitorio principal: el Duomo y la torre de Giotto encuadrados en sus oscuras columnas. Con locuacidad inagotable, trataba de persuadirla de que los cipreses no eran nada fúnebres. Para los etruscos, por el contrario (inventó esa pequeña pieza de arqueología bajo la inspiración del momento), el ciprés era un símbolo de alegría; las fiestas del equinoccio de primavera concluían con danzas alrededor del árbol sagrado. Boecklin, es cierto, había plantado cipreses en su Isla de los Muertos. Pero Boecklin, después de todo… Y si ella encontraba tristes los árboles, podía plantar nasturcias para que se enreden en ellos. O rosales. Los rosales que los griegos…

—Bueno, bueno —dijo Moira Tarwin precipitadamente—. Dejaremos los cipreses.

¡Esa voz, ese interminable flujo de erudición y de inglés extranjero! El viejo Bargioni era realmente terrible. Si lo hubiera tenido que seguir escuchando un momento más, hubiese llorado. La necesidad de defenderse la hizo ceder.

—¿E la Tarwine? —preguntó la signora Bargioni cuando volvió a casa su marido.

Él se encogió de hombros:

—Una domina piuttosto sciocca —fue su veredicto.

¡Un poco tonta! El viejo Bargioni no era el único hombre que lo pensaba; pero era uno —y no eran muchos— de los que miraban su ingenuidad como una falta. A la mayoría de los hombres que la conocían les encantaba; sonriendo, la adoraban. Aliada a su diminuta estatura, a esos ojos, a esos rasgos delicados en ese rostro infantil, su ingenuidad inspiraba devociones y amores protectores. Tenía un don de que los hombres se sintieran, por contraste, agradablemente amplios, superiores e inteligentes. Y para su suerte o tal vez su mala suerte, Moira había pasado su vida entre hombres realmente inteligentes, lo que se dice superiores. Su abuelo, el viejo Sir Watney Croker, con el que siempre había vivido desde la edad de cinco años (su padre y su madre habían muerto jóvenes), era uno de los médicos más eminentes de su época. La monografía sobre úlceras del duodeno, trabajo de los principios de su carrera, es todavía la obra clásica de ese tema. Entre dos úlceras del duodeno, Sir Watney encontraba tiempo para adorar y mirar a su nietecita y hacerle el gusto en todo. Con la pesca al anzuelo y la metafísica, era su manía. El tiempo pasaba. Moira creció, cronológicamente hablando; pero Sir Watney continuaba tratándola como niña mimada, continuaba encantándose con sus gorjeos de pajarito, y con la ingenuidad e impertinencia de sus enfant-terrible-rías. La alentaba, casi la compelía a preservar su infantilidad. Lo divertía conservarla niña a través del tiempo. Quería su puerilidad y solo así podía quererla. Todas esas úlceras del duodeno, tal vez habían influido en su sensibilidad, lo habían desviado un poco, lo habían detenido en su desarrollo y preservado no adulto como la misma Moira. En las profundidades de su ser no especializado, no profesional, Sir Watney era también un poco niño. La excesiva preocupación por el duodeno había impedido a su descuidada parte instintiva desarrollarse por completo. Lo semejante gravita hacia lo semejante. Al viejo niño Watney le gustaba el niño en Moira y quería conservar a la joven perpetuamente infantil. Muchos de sus amigos compartían los gustos de Sir Watney. Médicos, jueces, profesores, funcionarios civiles —todos los miembros del círculo de Sir Watney eran profesionales eminentes, especialistas veteranos. Ser invitado a sus comidas era un privilegio. En esas augustas ocasiones, Moira desde los diecisiete años siempre había estado presente, única mujer en la mesa. No es una mujer, explicaba Sir Watney, es solo una niña. Los grandes especialistas eran para ella tíos indulgentes. Cuanto más pueril, más la querían. Moira les ponía sobrenombres cariñosos. El profesor Stagg, por ejemplo, el neohegeliano, era el tío Bonzo; el señor juez Gidley era Giddy-goat, etc. Cuando la embromaban, les replicaba con impertinencias. ¡Cómo se reían! Cuando empezaban a discutir el Absoluto o el Porvenir Industrial de la Gran Bretaña, los interrumpía con alguna observación deliciosamente incongruente que los hacía reír a carcajadas. ¡Exquisita! Y al día siguiente la historia se la contaba a los colegas del tribunal o del hospital, a los camaradas del Ateneo. En los círculos científicos o de profesiones liberales, Moira gozaba de una real celebridad. Al fin, había cesado no solo de ser mujer, sino casi de ser una niña. Era simplemente la mascota.

A las nueve y media dejaba el comedor, y la conversación volvía a úlceras y Realidad y Evolución Emergente…

—Uno querría tenerla como un pajarito enjaulado —dijo John Tarwin, cuando la puerta se cerró tras ella, la primera vez que comió en casa de Sir Watney.

El profesor Broadwater asintió. Hubo un pequeño silencio. Fue Tarwin quien lo rompió.

—¿Cuál es su opinión —preguntó, inclinándose hacia adelante, con esa expresión de inteligencia inexpresiva en su rostro vehemente de agudos rasgos— cuál es su opinión sobre el valor de los experimentos en tumores artificialmente injertados en oposición a los practicados en tumores naturales?

Tarwin tenía solo treinta y tres años y parecía más joven aún, entre los veteranos de Sir Watney. Ya tenía una buena obra, lo había dicho Sir Watney a sus huéspedes antes de la llegada del joven, y prometía mejorarla en lo sucesivo. Era además un tipo interesante. Había viajado mucho, en el África tropical, en la India, en ambas Américas. Tenía una buena posición y no necesitaba atarse a un empleo académico para ganarse la vida. Había trabajado aquí en Londres, en Alemania, en el Instituto Rockefeller de Nueva York, en el Japón —¡envidiables oportunidades! Tiene grandes ventajas poseer una renta propia…

—¡Ah!, aquí está. Tarwin, buenas noches. No, no es tarde… El señor juez Gidley, el profesor Broadwater, el profesor Stagg y ¡válgame Dios!, no te había visto, Moira; eres realmente ultramicroscópica, mi nieta. —Tarwin le sonrió. Era verdaderamente deliciosa.

Bueno, hacía cinco años que se habían casado, pensaba Moira, mientras se empolvaba el rostro frente al espejo. Tonino venía a tomar el té; se estaba cambiando el vestido. Por la ventana detrás del espejo, se veía Florencia entre los cipreses —un entrevero de techos pardos, en la bruma, y sobre ellos la torre de mármol y el Duomo surgiendo enorme, aéreo. Cinco años. Fue el retrato de John en su marco de cuero de viaje lo que la hizo pensar en su casamiento. ¿Por qué lo tenía en su tocador? La fuerza de la costumbre, suponía. No era que le recordara días particularmente felices. Al contrario. Había ahora como una falta de honradez de su parte en conservarlo ahí. Pretendiendo quererlo cuando ya no lo quería… Lo miró de nuevo. El perfil era afilado y ardiente: un joven investigador ávido, enfocando un tumor. A ella en realidad le gustaba más como hombre de ciencia que cuando trataba de tener un alma o ser un poeta o un enamorado. Parecía horrible decirlo pero era así: el hombre de ciencia era de mejor calidad que el hombre hombre.

Ella lo había sabido siempre —o más bien, sabido no, sino sentido. El hombre siempre la ponía incómoda. Cuanto más humano, más incómoda se sentía. Nunca debía haberse casado con él. ¡Pero él había insistido tanto!, y tenía tanta vitalidad; todos hablaban tan bien de él; lo encontraba bien físicamente; parecía llevar una vida tan alegre, viajando por todo el mundo; y ella estaba cansada de ser la mascota de los viejos colegas de su abuelo. Había un buen número de pequeñas razones. Juntos los dos, pensaba Moira, serían el equivalente de una razón grande y poderosa. Pero no lo eran; se había equivocado.

Sí, cuanto más humano, más incómodo. ¡La manera desconcertante en que él proyectaba la hermosa iluminación de su sonrisa! Iluminación súbita que se apagaba sin aviso alguno, cuando se iniciaba una discusión sobre un tema serio; cáncer o filosofía, por ejemplo… Y además esa voz acolchada de sentimentalismo, cuando hablaba del Amor o de la Naturaleza, ¡o de Dios! ¡Ese acento emocionado y ese temblor superfluo que ponía en su adiós! Como un perrito de Landseer, le había dicho una vez antes de casarse, riendo y haciendo una burlesca parodia de su demasiado tierno ¡Adiós, Moira! La burla lo había herido. John se enorgullecía de su alma y de sus sentimientos tanto como de su intelecto; tanto de sus sentimientos por la Naturaleza y sus poéticas nostalgias amorosas como de su conocimiento de los tumores. Goethe era su autor favorito y el personaje histórico que más admiraba. Poeta y hombre de ciencia, pensador profundo y ardiente enamorado, artista en el pensamiento y en la vida. —John se veía personificado en ese papel fastuoso. La hizo leer Fausto y Wilhelm Meister. Moira hizo lo posible para fingir un entusiasmo que no sentía. En su fuero interno pensaba que Goethe era un farsante.

—Nunca he debido casarme con él —dijo a su imagen en el espejo, y sacudió la cabeza.

En John convivían el aficionado a hacer mimos y el educador cariñoso. Había veces en que la infantilidad de Moira lo deleitaba lo mismo que había deleitado a Sir Watney y sus colegas. Entonces se reía de todas las candideces o impertinencias que se le ocurrían, como si fueran rasgos del ingenio más exquisito; y no solo se reía, sino que llamaba la atención pública, la inducía a nuevas puerilidades y repetía la historia de sus gracias a quien quería escucharlo. Era menos entusiasta cuando Moira se mostraba pueril a sus expensas, cuando sus inocentadas habían comprometido en algún modo su dignidad o sus intereses. En tales ocasiones perdía la paciencia, la llamaba tonta y le decía que debía avergonzarse de sí misma. Después de lo cual se dominaba y se volvía grave, paternal y pedagógico. Y hacía sentir a la pobre Moira que no era digna de él. Y por fin, encendía la sonrisa y se reconciliaba, prodigándola caricias que le dejaban fría como una piedra.

—¡Y pensar —reflexionaba, volviendo a colocar el cisne en la polvera— pensar en todo el tiempo y la energía que he gastado tratando de ponerme a tono con él!

Todos esos artículos científicos que había leído, esos esbozos de medicina y psicología, esos textos de esto o de aquello (no recordaba ni los nombres), ¡para no decir nada de los aburridos volúmenes de Goethe! ¡Y después todas las andanzas cuando le dolía la cabeza o estaba cansada! ¡Todos esos encuentros con gentes que la aburrían, pero que eran realmente, según John, tan interesantes e importantes! ¡Y todos los viajes, ese terrible afán de verlo todo, esas visitas a extranjeros distinguidos y a sus menos distinguidas esposas! Hasta físicamente le era imposible seguir a su marido —¡tenía las piernas tan cortas y John tenía siempre tanta prisa! Mentalmente, a despecho de todos sus esfuerzos, se quedaba cien millas atrás.

—¡Horrible! —dijo en alta voz.

Toda su vida de casada había sido horrible. Desde aquella horrible luna de miel en Capri, cuando la había hecho andar demasiado a prisa, demasiado a prisa, cuesta arriba, solo para leerle extractos de Wordsworth, una vez arriba en el Aussichtpunckt; cuando le hablaba de amor y lo hacía con demasiada frecuencia, cuando le decía los nombres latinos de plantas y mariposas, desde aquella horrible luna de miel hasta el día, cuatro meses atrás, en que sus nervios se habían hecho pedazos y el doctor había ordenado que estuviera tranquila, lejos de John. ¡Horrible! Esa vida casi la había muerto. Y eso no era (al fin se había dado cuenta), eso no era vida. No era más que una actividad galvánica, como la contracción de la pata de una rana muerta cuando se le toca un nervio con un alambre eléctrico. No era vida sino una muerte galvanizada.

Recordaba la última de sus querellas, antes de la prescripción médica de alejarse. John estaba sentado a sus pies, la cabeza recostada en sus rodillas. ¡Y John empezaba a ponerse calvo! A ella le eran insoportables esos largos pelos aplastados sobre el cráneo. Y porque estaba cansado con sus investigaciones de microscopio, cansado y a la vez (habiéndola dejado en paz, gracias a Dios, por más de quince días) enamorado, se le veía en los ojos, se volvía sentimental y hablaba con su voz más aterciopelado de Amor y de Belleza y de la necesidad de parecerse a Goethe. Hablando hasta darle ganas de gritar. Y al fin ya no pudo más.

—¡John, por amor de Dios —le dijo casi a punto de perder el dominio de sí— cállate!

—¿Qué te pasa? —interrogó, levantando hacia ella sus ojos apenados.

¡Toda esa charla! Estaba indignada.

—Pero si tú nunca has querido a nadie más que a ti mismo. Ni sentido la belleza de nada. Ni más ni menos que ese viejo farsante de Goethe. Tú sabes lo que debes sentir cerca de una mujer o mirando un paisaje; tú sabes lo que siente la gente refinada. Y deliberadamente tratas de sentir lo mismo en cabeza propia.

John se sintió herido en lo más vivo.

—¿Cómo puedes decir eso?

—Porque es cierto, es cierto. ¡Solo vives intelectualmente, con la cabeza! ¡Y una cabeza calva, por añadidura! —agregó Moira, riendo sin poder contenerse.

¡Qué escena! Siguió riéndose mientras él estaba enfurecido; no podía contener la risa.

—Es histerismo —dijo John y se calmó—. La pobre criatura está enferma. —No sin esfuerzo, encendió su expresión de ternura paternal y fue a buscar las sales.

Un último toque a los labios ¡ya está!, lista. Bajó al salón, para encontrar a Tonino, que la esperaba —siempre se adelantaba—. Se levantó al verla, se inclinó sobre la mano que ella le tendía y se la besó. Le gustaban sus maneras rebuscadas de meridional, a veces algo excesivas.

John siempre ocupado en sus investigaciones científicas o en hacer el poeta de voz afelpada no tenía tiempo para pensar en buenas maneras. No creía que la cortesía fuera muy importante. Lo mismo le pasaba con la ropa. Andaba crónicamente mal vestido. Tonino, al contrario, era un modelo de elegancia llamativa. Ese traje gris claro, esa corbata color alhucema, esos zapatos abigarrados de cabritilla blanca y charol —¡maravilloso!

Uno de los placeres, o de los peligros de los viajes por el extranjero es que uno pierde la noción de clase. En su propio país, aun con la mejor voluntad, esto es imposible. El hábito nos hace a nuestra propia clase legible de inmediato como nuestro propio idioma. Una palabra, un gesto son suficiente: nuestro hombre está clasificado.

Pero en el extranjero la gente no es legible. Los defectos de educación no saltan a la vista; todos los más sutiles refinamientos, los más finos matices de la vulgaridad, se nos escapan. El acento, las inflexiones de voz, el vocabulario, los ademanes, nada nos dicen. Entre el duque y el corredor de seguros, el arrivista aprovechador y el gentilhombre campesino, nuestro ojo inexperimentado y nuestro oído no aprecian diferencias. Para Moira, Tonino era la flor característica de la sociedad italiana. Sabía, naturalmente, que no estaba en buena posición, ¡pero hay tanta gente distinguida en la pobreza! Veía en él el equivalente de uno de esos hijos menores de los squires ingleses, esa clase de joven que busca trabajo por medio de un aviso en el Times, en la Agony Column: “Exestudiante universitario, aficionado a los deportes, aceptaría cualquier empleo de confianza bien remunerado”. La hubiera apenado y llenado de sorpresa e indignación oír al viejo Bargioni, decir de Tonino después de su primer encuentro: “il tipo dil parrucchiere napoletano” —el peluquero típico napolitano. La signora Bargioni sacudió la cabeza ante el posible escándalo, regocijándose en el fondo.

En realidad Tonino no era peluquero. Era hijo de un capitalista, no muy fuerte, pero un capitalista auténtico.

Vasare padre era propietario de un restaurant en Pozzuoli y tenía la ambición de abrir un hotel. Tonino había sido enviado a estudiar la industria del turismo a casa de un amigo de la familia que dirigía uno de los mejores establecimientos de Florencia. Cuando hubiera aprendido todos los secretos del oficio, volvería a Pozzuoli a ser el director de la pensión refaccionada que su padre se proponía rebautizar modestamente: el Gran Hotel Ritz-Carlton. Mientras tanto, vagaba en Florencia sin mucho que hacer. Había conocido a Moira en una forma romántica, en el camino real. Guiando sola, como era su costumbre, Moira había pasado sobre un clavo. Un pinchazo. Nada más fácil que cambiar la rueda —nada, siempre que se tenga la fuerza necesaria para desatar los nudos que sujetan la rueda pinchada a su eje. Moira no la tenía. Cuando Tonino apareció, diez minutos después del accidente, la encontró sentada en el estribo del coche, colorada, despeinada por los esfuerzos y en un mar de lágrimas.

—Una signora forestiera. —Esa noche, en el café, Tonino relató su aventura con satisfacción y aire fatuo. Para la pequeña burguesía en que se había criado, una Dama Extranjera era casi una criatura fabulosa, un ser de riqueza, independencia y excentricidad legendarias. Inglese, especificó. Giovane y bella, bellissima. Sus interlocutores no se convencían; la belleza por una u otra razón, no es común entre los ejemplares ingleses que ambulan por el extranjero. Ricca, añadió. Eso ya parecía menos improbable; las señoras extranjeras, eran todas ricas, casi por definición. Suculentamente y con unción, describió Tonino el coche que ella guiaba, la villa lujosa en que vivía.

El encuentro casual cuajó pronto en amistad. Ésta era la cuarta o quinta vez en una quincena que Tonino había visitado la casa.

—Unas pocas flores —dijo el joven en un tono de excusa, suave e insinuante; y adelantó la mano izquierda, que había tenido escondida detrás de la espalda. Sostenía un ramo de rosas blancas.

—¡Pero qué bueno de su parte! —exclamó ella en su mal italiano—. ¡Qué bonitas! —John no regalaba flores a nadie; miraba esas cosas como tonterías. Sonrió a Tonino por encima de las flores: mil gracias.

Con un gesto de súplica, devolvió la sonrisa. Brillaron sus dientes iguales, como perlas. Sus grandes ojos eran luminosos, oscuros, líquidos y algo vagos como los de las gacelas. Era todo un buen mozo.

—Rosas blancas —dijo—, para la rosa blanca.

Moira se rio. El cumplido era ridículo; pero no dejó de agradarle.

Tonino, no era solo capaz de hacer cumplidos. Sabía hacerse útil. Cuando unos días después, Moira resolvió pintar al agua el hall, bastante deteriorado, y el comedor, Tonino fue el alma del arreglo. Trató con el decorador, hizo reproches a las demoras, indicó a los obreros las ideas personales de Moira sobre los tonos de color y tomó a su cargo la dirección de los trabajos.

—Si no hubiera sido por usted —le dijo Moira, una vez terminada la obra—, me hubieran robado y nada se hubiera hecho como es debido.

—Qué alivio —pensaba—, tener a mano un hombre sin cosa importante que hacer; un hombre con tiempo disponible para ayudarla y serle útil. ¡Qué alivio! ¡Y qué cambio! Con John, era ella la que tenía que hacer todas las cosas prácticas y aburridas. John siempre tenía que hacer, y su trabajo era antes que todo, hasta de la conveniencia de su esposa. Tonino era un hombre vulgar, sin nada de sobrehumano en él o en sus actividades. Sí, era un gran alivio.

Poco a poco, Moira llegó a descansar en él para todo. Era universalmente útil. Se consumieron las mechas y Tonino las puso nuevas. Había un nido de avispas en la chimenea del salón, que Tonino heroicamente asfixió con azufre. Pero su especialidad era la economía doméstica. Criado en un restaurant, sabía los precios y todo lo concerniente a bebidas y alimentos. Cuando la carne no era buena, iba a la carnicería y poco faltaba para que se la hiciera tragar al carnicero. Hacía rebajar al almacenero lo que cobraba de más. Hizo un arreglo con un empleado de la pescadería, mediante el cual Moira tenía la flor de los lenguados y de los mújoles. Le hizo las compras de vino y aceite, al por mayor, en enormes damajuanas de vidrio; y Moira, que después de la muerte de Sir Watney podía permitirse beber Pol Roger 1911, y cocinar con manteca de yak importada, se entusiasmaba en largas conversaciones sobre la economía de un céntimo por libra o de una o dos liras por quintal. Para Tonino el precio y la calidad de las provisiones era de la mayor importancia. Conseguir una botella de Chianti por cinco liras noventa en vez de seis liras era a sus ojos una victoria; y la victoria era un triunfo completo si se podía probar que el Chianti llevaba tres años de embotellado y tenía más de catorce por ciento de alcohol. Por naturaleza Moira no era ni avara ni comilona. Y su educación había afirmado sus tendencias naturales. Tenía el desinterés de aquellos que nunca han estado cortos de dinero; y a su abstemia indiferencia por los placeres de la mesa nunca se había mezclado la preocupación de dueña de casa por el apetito y la digestión de los demás. Nunca; pues Sir Watney tenía a su servicio una ama de llaves profesional, y con John Tarwin, que apenas se daba cuenta de lo que comía, y que pensaba que las mujeres debían ocuparse en cosas intelectuales, más importantes que asuntos de cocina, había vivido la mayor parte del tiempo desde su casamiento en hoteles o en departamentos con pensión, o en piezas amuebladas en un crónico estado de picnic. Tonino le había revelado el mundo de los mercados y de las cocinas. Acostumbrada, sin embargo, a pensar con Johrt. que no valía la pena de preocuparse por la vida material, se rio al principio de la seriedad con que Tonino trataba de la carne o de un medio penique. Pero al poco tiempo empezó a contagiarse de ese entusiasmo casi religioso por la vida doméstica: descubrió que la carne y el medio penique eran interesantes, después de todo, que eran reales e importantes —mucho más reales e importantes, por ejemplo, que leer a Goethe cuando uno lo encuentra farsante y aburrido. Vigilada cariñosamente por los más competentes abogados y corredores, la fortuna del finado Sir Watney producía Un buen cinco por ciento, libre de impuestos. Pero en la compañía de Tonino podía Moira olvidar el balance de su cuenta de banco. Descendiendo del Sinaí financiero en el que tan alto estaba colocada sobre el común de los mortales, descubrió, con él, las preocupaciones de la pobreza. Eran curiosamente excitantes e interesantes.

—¡Los precios que piden por el pescado en Florencia! —decía Tonino, después de un silencio, ya agotado el tema de las rosas blancas—. ¡Cuando pienso en el precio de los pulpos en Nápoles! Es escandaloso.

—¡Escandaloso! —repetía Moira, con igual indignación.

Hablaban interminablemente.

El día siguiente el cielo ya no fue azul, sino de un blanco opaco. No había sol, solo un resplandor difuso sin sombras. El paisaje yacía absolutamente sin vida bajo la mirada del cielo muerto como de un pez muerto. Hacía mucho calor, no había viento, el aire apenas respirable parecía de lana. Moira se despertó con dolor de cabeza, y sus nervios tenían como una inquieta vida propia, independiente de la suya. Eran como pájaros enjaulados, aleteando y revoloteando y piando a la menor alarma; y su cuerpo laxo y dolorido era la pajarera. Contra su voluntad y su intención se sorprendió malhumorada contra la doncella diciéndole cosas desagradables. Como compensación tuvo que darle un par de medias. Ya vestida, quiso escribir algunas cartas; pero su estilográfica le manchó los dedos, lo cual la enfureció de tal modo que la tiró por la ventana. La estilográfica se hizo pedazos abajo en el embaldosado. No tenía otra con que escribir; era demasiado. Se lavó la tinta de las manos y tomó su bastidor. Pero le parecía que todos los dedos eran pulgares. Y se pinchó con la aguja. ¡Ah qué dolor! Se le llenaron los ojos de lágrimas; empezó a llorar. Y habiendo empezado no pudo parar. Assunta entró cinco minutos después y la encontró sollozando:

—¿Pero qué pasa, signora? —le preguntó llena de afectuosa solicitud, ablandada con el regalo de las medias. Moira sacudió la cabeza.

—Váyase —le dijo con voz entrecortada. La muchacha insistió—. Váyase —repitió Moira. ¿Cómo explicar lo que había, si no había sucedido otra cosa más que el pinchazo del dedo? No había nada. Y sin embargo, todo, todo la entristecía. A fin de cuentas ese todo era el tiempo. Aun en plena salud Moira había sido muy sensible a las tormentas. Sus nervios relajados eran entonces más sensibles que nunca. Las lágrimas y furias y desesperaciones de este horrible día tenían puramente un origen meteorológico. Pero no por eso eran menos violentas y dolorosas. Las horas pasaban lúgubremente. Espeso de nubes negras, vino el crepúsculo en un silencio sofocante y prematuramente se hizo noche. El reflejo de lejanos relámpagos, brillando más allá bajo el horizonte, iluminaba el cielo oriental. Los picos y las crestas de los Apeninos se recortaban momentáneamente contra extensiones de vapor plateado y desaparecían en silencio, la expectativa persistía. Con una sensación de ahogo —porque las tormentas la aterraban— Moira se sentó en la ventana, mirando las negras colinas aparecer en ese fondo de plata y morir, aparecer y morir. Los relámpagos eran más intensos; por primera vez oyó acercarse el trueno, lejano y débil como el murmullo del mar en un caracol. Moira se estremeció. El reloj del hall dio las nueve, y como si el sonido fuera una señal convenida, de repente una ráfaga de viento sacudió la magnolia en el cruce de los senderos del jardín allá abajo. Largas hojas tiesas se entrechocaron como escamas de cuerno. Hubo otro relámpago. A su blanco resplandor fugaz distinguió los dos cipreses funerarios que se retorcían y se debatían en la agitación desesperada del dolor. Y entonces, de súbito, la tormenta estalló catastrófica; directamente sobre su cabeza, parecía. Ante la violencia salvaje de un diluvio glacial, Moira cerró la ventana. Una raya blanca de fuego zigzagueó terriblemente, allí detrás de los cipreses. El trueno inmediato fue como el derrumbe y la caída de una sólida bóveda. Moira se apartó de la ventana y se tiró en la cama. Se cubrió la cara con las manos. A través del ruido continuado de la lluvia el trueno estallaba y repercutía, estallaba otra vez y hacía rodar su voz entrecortada a través de la noche, en todas direcciones. Temblaba la casa entera. En las ventanas, los vidrios sacudidos repiqueteaban como los vidrios de un ómnibus viejo rodando sobre el empedrado.

—¡Dios mío! ¡Dios mío! —repetía Moira. En el enorme tumulto su voz era breve y como desnuda, perfectamente abyecta.

—Pero es una estupidez asustarse. —Recordaba la voz de John, su brillante tono de superioridad. Hay miles de probabilidades contra una de no ser alcanzada. Y en todo caso el esconder la cabeza no va a impedir al rayo de…

¡Cómo lo odiaba por ser tan sensato y razonable!

—¡Dios mío! —Se oyó otro trueno—. ¡Dios mío, Dios mío, Dios…!

Y de repente sucedió algo espantoso: se apagó la luz. A través de sus párpados cerrados ya no vio el rojo de sangre traslúcida, sino un negro absoluto. Destapándose la cara, abrió los ojos y miró con ansia a su alrededor: la misma oscuridad. Buscó a tientas el conmutador, lo encontró, le dio vuelta una y más veces: la misma oscuridad impenetrable.

—¡Assunta! —llamó.

Y de pronto, enmarcado por la ventana, se proyectó un cuadro del jardín sobre un fondo de cielo blanco-malva y de lluvia brillante que caía a mares.

—¡Assunta! —Una explosión que parecía en el mismo techo ahogó la voz—. ¡Assunta, Assunta! —Enloquecida, llegó tropezando hasta la puerta del cuarto oscuro como una tumba. Otro relámpago iluminó el picaporte. Abrió—. ¡Assunta!

Su voz resonó hueca en el pozo negro de la escalera. Volvió a estallar el trueno sobre su cabeza. Con un estallido y repiqueteo de vidrios rotos, una de las ventanas de su cuarto se abrió de par en par. Una ráfaga de viento frío le levantó los cabellos. De su escritorio se elevó un vuelo de papeles y remolineó con alas crujientes en la oscuridad. Una le rozó la cara como algo vivo y después nada. Gritó con fuerza. La puerta golpeó tras ella. Aterrada corrió escaleras abajo, como si el diablo la persiguiera. En el hall encontró a Assunta y la cocinera que venían a su encuentro, encendiendo fósforos.

—¡Assunta, la luz! —Se colgó del brazo de la muchacha. Solo el trueno respondía. Cuando se apaciguó el ruido, Assunta explicó que los fusibles habían saltado y que no había ni una vela en la casa. Ni una, y nada más que otra caja de fósforos.

—Pero entonces estaremos a oscuras —dijo Moira histéricamente.

Por las tres relucientes ventanas negras del hall aparecieron tres cuadros separados del jardín empapado y desaparecieron. En la pared, los viejos espejos de Venecia por un instante, parpadearon como ojos muertos vueltos a la vida.

—¡A oscuras! —repetía con una insistencia de loca.

—¡Ay! —grito Assunta, dejando caer la cerilla que le quemaba los dedos. El fragor del trueno caía sobre ellas, a través de las tinieblas que la falta de luz hacía más densas e impenetrables. Cuando sonó el teléfono, Tonino estaba sentado en la gerencia de su hotel, jugando a las cartas con los dos hijos del propietario y un amigo.

—Alguien quiere hablarle, signor Tonino —dijo el subportero, asomando la cabeza—. Una señora. —E hizo un gesto significativo.

Tonino, con dignidad, se alejó. Al volver unos minutos después, tenía el sombrero en una mano y con la otra se abotonaba el impermeable.

—Lo siento —dijo—; tengo que salir.

—¿Salir? —repitieron los otros, incrédulos. Tras las ventanas con los postigos cerrados, la tormenta rugía como una catarata con salvajes explosiones—. ¿Pero dónde? —le preguntaron—. ¿Por qué? ¿Estás loco?

Tonino se encogió de hombros, como si no fuera nada salir en un huracán, como si fuera su costumbre. La signora forestiera —explicó fastidiado con la pregunta—: la Tarwin le pedía que fuera en seguida a Bellosguardo. Los fusibles… ni una vela en la casa… completamente a oscuras… desesperada… los nervios…

—Pero con una noche semejante… no eres electricista. —Los dos hijos del propietario hablaban en coro. Les parecía, y eso los indignaba, que Tonino se dejaba explotar. Pero el tercer joven se recostó en la silla riendo.

—Vai, caro, vai —y amenazando con el dedo le dijo con intención—: Ma fatti pagare per il tuo lavoro. (Hazte pagar el trabajo). Berto era un conquistador, un especialista avezado en materia de estrategia amorosa, un experto reconocido.

—Toma la oportunidad. —Los otros hicieron eco a su risa desagradable. Tonino, por su parte, asintió con la cabeza ensayando una sonrisa.

El taxi, por las calles desiertas, se hundía en el agua y salpicaba como una fuente viajera. Tonino, sentado en el coche oscuro, rumiaba el consejo de Berto. Por cierto, era bonita. Pero —no sabía por qué— apenas se le había ocurrido pensar en ella como en una querida. Había sido cortésmente galante con ella —por principio y por la fuerza de la costumbre— pero sin idea de conquista, y cuando se dio cuenta de que ella no respondía a sus avances, le había sido indiferente. Pero tal vez hubiera debido sentirlo, y hubiera debido poner mayor empeño. En el medio de Berto era como una obligación deportiva hacer lo posible para seducir todas las mujeres a mano. El hombre más admirable era el hombre que contaba más mujeres en su haber. Realmente encantadora, pensaba Tonino en su fuero interno, tratando de entusiasmarse con ese juego. Sería un triunfo de que podría enorgullecerse. Y más tratándose de una extranjera. Y tan rica. Sentía una satisfacción íntima en el gran coche, en la casa, en los sirvientes, en la platería. Certo —se dijo complacido—, mi vuol bene. Ella simpatizaba con él; no cabía duda. Meditativamente, se acarició el rostro; los músculos se distendieron bajo sus dedos. Se sonreía consigo mismo en la oscuridad; inocentemente, la sonrisa ingenua de una prostituta.

—Moira —dijo en alta voz— Moira. Strano quel nome. Piuttosto ridicolo.

Moira le abrió la puerta. Había estado mirando por la ventana, esperando, esperando.

—¡Tonino! —Le tendió ambas manos; nunca se había sentido más feliz de ver a alguien.

El cielo se volvió un momento de un blanco-malva detrás de él, mientras se detuvo en la puerta abierta. Los faldones de su impermeable se agitaron con el viento; una ráfaga húmeda entró con él; helando el rostro de Moira. El cielo se puso negro de nuevo. Cerró él la puerta con un golpe. Estaban en completa oscuridad.

—Tonino, es demasiado bueno de haber venido, sí demasiado…

El trueno que la interrumpió parecía el fin del mundo. Moira se estremeció.

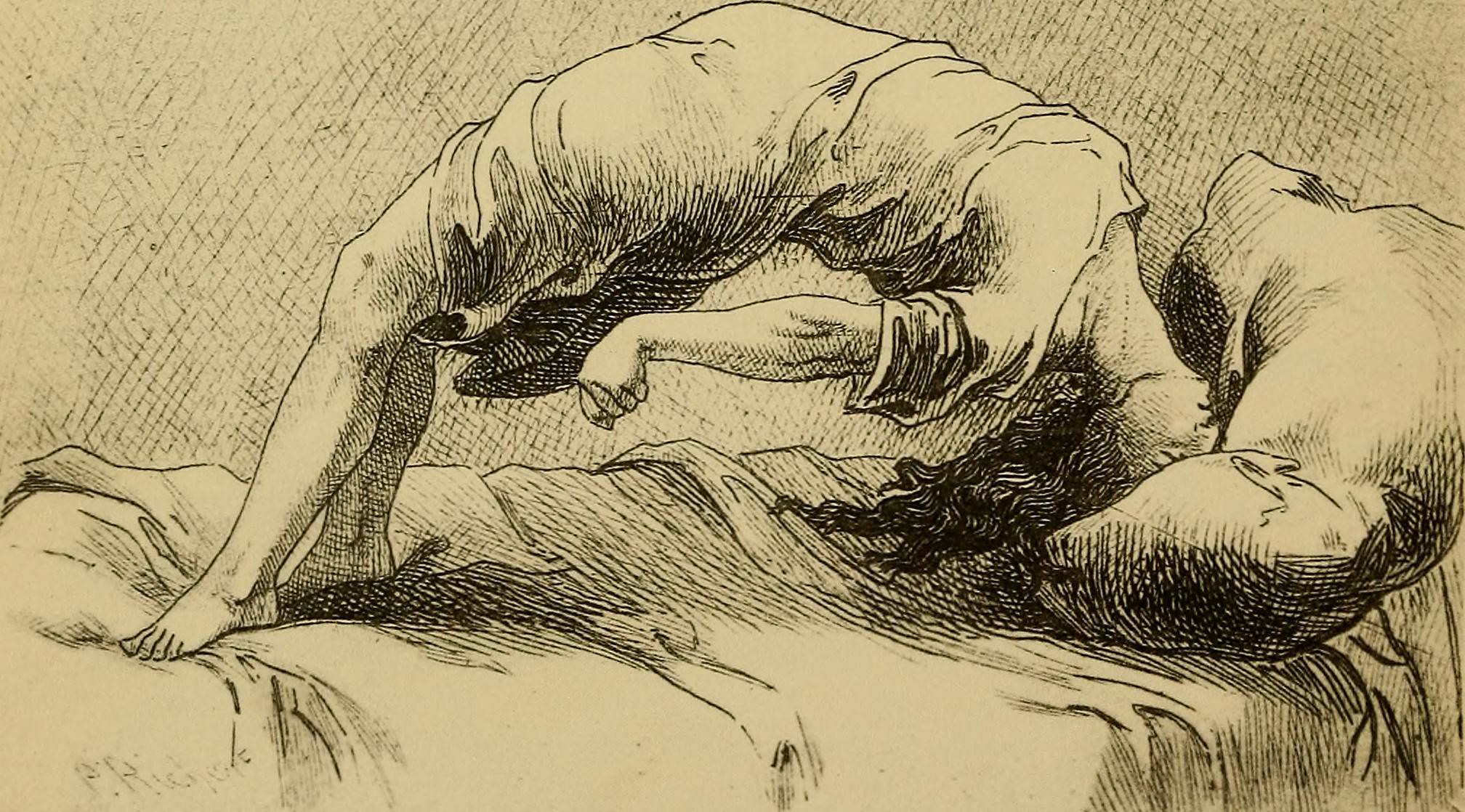

—¡Dios mío! —murmuró; y de pronto llorando oprimió la cara contra el chaleco de Tonino, que la sostuvo en sus brazos acariciándole el cabello. El siguiente relámpago le mostró el sitio del sofá. En medio de la oscuridad que se sucedió la condujo a través del cuarto, se sentó y empezó a besar la cara húmeda de lágrimas. Ella estaba quieta en sus brazos, como una criatura asustada que al fin encuentra un amparo. Tonino la oprimía en sus brazos, besándola con dulzura una y otra vez.

—Ti amo, Moira —murmuraba. Y era cierto. Oprimiéndola, tocándola así en la oscuridad, la quería—. Ti amo! —¡Cómo la amaba!—. Ti voglio un bene inmenso, —repetía con pasión, con una honda y cálida ternura nacida de súbito de la oscuridad y del dulce y ciego contacto. Pesada y cálida como la vida, Moira yacía apretada contra él. Su cuerpo se curvaba, pleno y sólido bajo sus dedos, sus mejillas eran frescas y redondas, sus párpados redondos y trémulos, húmedos de lágrimas, su boca tan dulce, tan dulce bajo el contacto de sus labios.

—Ti amo, ti amo! —Estaba sin aliento de tanto amor, y sentía como si hubiera un hueco en el centro de su ser, un vacío de ternura deseosa de colmarse, que solo Moira podía colmar, un vacío que la atraía hacía él, en él, que la absorbía como un vaso vacío absorbe el agua. Inmóvil, con los ojos cerrados, inmóvil, estaba ella en sus brazos, dejándose beber por su ternura, ahogarse en el vacío absorbente de su corazón, feliz en su pasividad, abandonándose a esa dulce insistencia apasionada.

—Fatti pagare, fatti pagare! —El recuerdo de las palabras de Berto transformó de golpe al enamorado en un sportsman del amor con una reputación que guardar y con récords que sostener. Fatti pagare. Arriesgó una caricia más íntima. Pero Moira se retrajo con tal estremecimiento al contacto que renunció, avergonzado de sí mismo.

—Ebbene —le preguntó Berto cuando regresó, una hora después—, ¿arreglaste los fusibles?

—¡Sí, los arreglé!

—¿Y cobraste?

Tonino sonrió con la sonrisa del sportsman de amor.

—Algo a cuenta —contestó, y en el acto se disgustó consigo mismo por lo que decía, y se disgustó con los demás porque lo festejaban. ¿Por qué consentía en echar a perder una cosa que había sido tan hermosa? Pretextando dolor de cabeza subió a su cuarto. La tormenta había pasado y la luna brillaba ahora en un cielo claro. Abrió la ventana y miró afuera. El Arno, río de tinta y mercurio, corría murmurando. Abajo, en la calle, brillaban los charcos como ojos abiertos. Lejos, en la opuesta ribera, el fantasma de Caruso cantaba en un gramófono: Stretti, stretti, nell’estasi d’amore… Tonino estaba emocionado profundamente.

A la mañana siguiente el cielo estaba azul, el sol brillaba en las hojas barnizadas de la magnolia, el aire era modesto y quieto. Sentada ante el tocador, Moira miró por la ventana, preguntándose incrédula si algo como una tormenta era posible. Pero las plantas estaban tronchadas sobre los canteros; los caminos alfombrados de hojas y pétalos dispersos. A despecho de la brisa suave y del sol, los horrores de la noche eran algo más que un mal sueño. Moira suspiró y empezó a cepillarse el cabello. En su marco de cuero, el perfil de John Tarwin se destacaba, brillantemente fijo en tumores imaginarios. Con los ojos puestos en él, Moira continuó cepillándose maquinalmente el cabello. Luego, de pronto, interrumpiendo el ritmo de sus movimientos, se levantó, tomó el cuadro y, atravesando el cuarto, lo arrojó fuera de su vista encima del gran armario. ¡Ahí! Volvió a su sitio, y, llena de una especie de temeroso engreimiento, prosiguió el peinado interrumpido.

Cuando estuvo vestida, bajó a la ciudad y pasó una hora en la joyería de Settepassi. Cuando salió dirigiéndose a Lungarno, la saludaron como a una princesa.

—¡No, no fume de ésos! —le dijo a Tonino esa tarde, al querer tomar un cigarrillo de la caja de plata sobre la chimenea—. Tengo algunos egipcios de los que a usted le gustan. Los he comprado especialmente para usted. —Y sonriendo le entregó un paquetito.

Tonino se lo agradeció profusamente —demasiado profusamente— según su costumbre. Pero cuando abrió el paquete y vio el oro mate de una gran cigarrera, solo pudo mirarla con embarazoso y escrutador asombro.

—¿No le parece bonita? —preguntó Moira.

—¡Maravillosa! Pero es… —titubeó un momento—. ¿Es para mí?

Moira se rio encantada de su cortedad. Nunca lo había visto cohibido. Era siempre el joven de mundo dueño de sí, seguro, inexpugnable bajo su armadura de buenas maneras meridionales. Ella admiraba esa elegante caparazón. Pero la divertía por una vez tomarlo de improviso, verlo desorientado, ruborizándose y tartamudeando como un niño. Le divertía y le gustaba; le gustaba tanto el niño como el joven socialmente competente, educado y cortés.

—¿Para mí? —remedó ella riendo—. ¿Le gusta? —Cambió de tono, se volvió grave—: Quería que tuviera un recuerdo de anoche. —Tonino le tomó las manos y las besó en silencio. Lo había recibido con una alegría tan natural, con tanta desenvoltura, como si nada hubiera pasado entre ellos, que las tiernas referencias (tan cuidadosamente preparadas al subir la cuesta) quedaron inéditas. Temió decir lo que no debía y ofenderla. Pero ahora el encanto estaba roto, por la misma Moira—. Uno no debe olvidar sus buenas acciones —le dijo abandonándole sus manos—. Cada vez que saque un cigarrillo ¿recordará cuan bueno y gentil ha sido con una tontita?

Tonino tuvo tiempo de recobrar su aplomo.

—Recordaré la más adorable, la más bella… —Teniéndole siempre las manos, la miró un momento en silencio, intencionadamente. Moira sonreía—. ¡Moira! —Y se encontró en sus brazos. Cerró los ojos y pasiva se abandonó en el círculo fuerte de sus brazos, pasiva y floja contra su cuerpo firme—. Te amo, Moira. —El aliento de sus palabras abrasaba su mejilla—. Ti amo. —Y de pronto los labios de Tonino encontraron los suyos besándolos violentamente, impacientemente. Entre los besos llegaban las palabras a su oído, apasionadas.

—Ti amo pazzamonte… picana… tesoro… amore… cuore… —Dicho en italiano, su amor parecía algo especialmente fuerte y profundo. Las cosas descritas en un idioma extranjero cobran una cierta extrañeza—. Ammami, Moira, ammami. Mi ami un po? —insistía—. ¿Un poco, Moira, me amas un poquito?

Ella abrió los ojos y lo miró. Luego, con un rápido movimiento le tomó la cara en sus dos manos, lo atrajo hacia ella y lo besó en la boca.

—¡Sí —murmuró—, te amo! —Y dulcemente, lo alejó. Tonino quiso besarla de nuevo. Pero Moira sacudió la cabeza y se desasió de sus brazos—. No, no —dijo bondadosa y perentoriamente, a la vez—. No hay que afearlo todo.

Pasaban los días, calientes y dorados. Se acercaba el verano. Los ruiseñores, invisibles, cantaban en la frescura de la tarde.

—L’ussignolo —se decía Moira a sí misma al escuchar el canto—. L’ussignolo. Hasta los ruiseñores eran sutilmente melodiosos en italiano. El sol se ponía. Sentados en una pequeña glorieta al fondo del jardín miraban ensombrecerse el paisaje. Sobre la colina, allá abajo, los muros blancos de las granjas y las villas se recortaban con nítida claridad contra los olivos crepusculares como llenos de un sentido nuevo y extraño. Moira suspiró.

—Estoy tan feliz —dijo; Tonino le tomó la mano—. Ridículamente feliz. —Porque, después de todo —pensaba—, era ridículo estar tan feliz sin un motivo en particular. John Tarwin le había enseñado que solo se podía ser feliz cuando se llevaba entre manos algo “interesante” (como él decía) o se frecuentaba personas que “valían la pena”. Tonino no era un ser extraordinario ¡gracias a Dios! Y hacer un pic-nic no era exactamente “interesante” en el sentido que John daba a la palabra; tampoco lo era hablar de los méritos de las diferentes marcas de coches; tampoco, enseñar a Tonino a manejar, ni ir de compras; ni discutir el problema de cortinas nuevas para el salón; ni, como sucedía ahora, estar sentados en una glorieta sin decir palabra. A pesar, o a causa de lo cual, era feliz con una felicidad sin precedente.

—Ridículamente feliz —repetía.

Tonino le besó la mano.

—Y yo también —dijo. Y no era simple cortesía. A su manera, era realmente feliz con Moira. Cuando lo veían sentado a su lado, en el magnífico auto amarillo, la gente le tenía envidia. Era ella tan bonita y elegante y también tan exótica; tenía orgullo de que lo vieran andar con ella. ¡Y la cigarrera, y el bastón con puño de ágata, montado en oro, que le había regalado para su cumpleaños!… Además, y sin, darse bien cuenta, estaba muy enamorado. Por algo la había abrazado y acariciado en la oscuridad, la noche de la tormenta. Algo de esa honda y apasionada ternura, nacida de pronto de la noche y de aquel ciego y mudo contacto, subsistía en él —subsistía aun después que el deseo físico que entonces le había inspirado hubiera sido satisfecho por sustitución. (Y bajo los sabios consejos de Berto habían sido satisfechos con frecuencia). Si no fuera por los comentarios sarcásticos de Berto sobre la naturaleza aún platónica de sus relaciones, habría sido plenamente feliz.

—Alle donne —Berto generalizaba, sentenciosamente— piace sempre la violenza. Suspiran por que las violenten. Tú no sabes, hacer el amor, mi pobre amigo. —Y ponía como ejemplo sus hazañas. Para Berto, el amor era una especie de lasciva venganza sobre las mujeres por el crimen de ser puras.

Aguijoneado por las bromas de su amigo, Tonino hizo otra tentativa para hacerse pagar el saldo del arreglo de los fusibles en la noche de la tormenta. Pero recibió en la cara tal bofetada, y Moira lo amenazó en tono tan seco con no volverlo a ver a menos que se condujera correctamente, que no se animó a intentar otro ataque. Se contentó con tomar un aire de tristeza y quejarse de su crueldad. Pero, a despecho de esa cara larga de circunstancias, era feliz con ella. Feliz como un gato al lado del fuego. El coche, la casa, su elegante belleza extranjera, los regalos maravillosos que le había hecho lo mantenían en una felicidad ronroneante.

Pasaban los días y las semanas. Moira hubiera querido que la vida se deslizara así por siempre, como una corriente alegre y viva con rachas ocasionales de tranquilo sentimentalismo, nunca peligrosamente honda o turbulenta, sin caídas ni remolinos ni correntadas. Ella quería que su existencia continuase eternamente así, lo que era en este momento, una especie de juego, con un compañero agradable que la excitara emocionalmente, jugando a amar y a vivir. ¡Si este pasatiempo feliz pudiera durar para siempre!

Y fue John Tarwin quien decidió que no podía durar. “Debiendo asistir congreso citológico Roma iré de pasada unos días llegaré jueves cariños. John”. Tal era el texto del telegrama que esperaba a Moira una tarde al volver a su villa. Lo leyó y se sintió en el acto deprimida y desmoralizada. ¿Por qué venía? Iba a echarlo todo a perder. La tarde deslumbrante se volvió descolorida y muerta a sus ojos; esa felicidad que la colmaba al volver con Tonino de esa gira maravillosa por los Apeninos se extinguió. Retrospectivamente, su melancolía oscureció la belleza azul y dorada de las montañas, las flores brillantes, veló las risas y la charla del día.

—¿Por qué venía? —se preguntó desolada y rencorosa—. ¿Y qué va a suceder, qué va a suceder? —Sintió frío y le faltó el aliento y se sintió enferma con la inquietud y la incertidumbre.

La cara de John, al verla esperándolo en la estación, se iluminó instantáneamente con todo el poder de sus cien bujías de ternura y encanto.

—¡Queridita mía! —Su voz era trémula y aterciopelada. Se inclinó sobre ella; Moira se puso tiesa, soportando que la besara. Notó con asco que tenía las uñas sucias. La perspectiva de la comida sola con John la había asustado. Había invitado a Tonino a comer. Además, quería que John lo conociera. Guardar el secreto de la existencia de Tonino era admitir que había algo malo en sus relaciones con él. Y no había nada. Quería que John lo encontrara así, como la cosa más natural del mundo. ¿Le gustaría Tonino? Eso ya era otra cosa. Moira tenía sus dudas que se vieron justificadas. John empezó protestando al saber que había un invitado. ¡Su primera noche! ¿Cómo se le había ocurrido? Le temblaba la voz —pieles rizadas por la brisa. Moira tuvo que soportar un diluvio de sentimentalismo. Pero al fin, cuando llegó la hora de la comida, apagó su patetismo y pasó de nuevo a ser el investigador científico. Indagando con brillo pero impersonalmente, John hizo un verdadero interrogatorio a su huésped sobre todo lo interesante e importante que sucedía en Italia. ¿Cuál era la verdadera situación política? ¿Cómo funcionaba el nuevo sistema de educación? ¿Qué pensaba de la reforma del código penal? Sobre todos esos temas, Tonino estaba, claro está, mucho menos informado que su examinador. La Italia que él conocía era la de sus amigos y la de su familia, de las tiendas y los cafés y las muchachas y la de la lucha diaria por el dinero. Toda esa Italia histórica, impersonal de que hablaban las grandes revistas que John leía tan inteligentemente, le era totalmente desconocida. Sus respuestas fueron de una tontería infantil. Moira escuchaba, muda de pena.

—¿Qué encuentras en ese muchacho? —le preguntó su marido, cuando Tonino se retiró—. Me ha parecido desprovisto de todo interés.

Moira no contestó. Hubo un silencio. John de repente abrió el conmutador de su sonrisa, una tierna sonrisa conyugal, protectora y enamorada.

—Es hora de acostarse, amor mío —dijo. Moira lo miró y vio en sus ojos la expresión que tan bien conocía y temía—. Amor mío —repitió, y se volvió el perro de Landseer enamorado. La rodeó con sus brazos y se inclinó a besar su rostro. Moira se estremeció, pero estaba sin fuerzas, muda, no sabiendo cómo escapar. Se la llevó.

Cuando John la dejó, tarde en la noche, se quedó despierta reviviendo sus ardores y sus accesos de sentimentalismo con un horror que el correr de las horas parecía aumentar. Al fin vino el sueño a libertarla.

Arqueólogo, el viejo signor Bargioni era decididamente “interesante”.

—Pero me aburre mortalmente —dijo Moira, cuando al día siguiente su marida sugirió hacerle una visita—. ¡Qué voz! ¡Y sigue, y sigue! ¡Y la barba! ¡Y la mujer!

John se puso colorado de rabia.

—No seas pueril, —saltó, olvidando cuánto le divertía esa puerilidad cuando no se oponía a sus diversiones o a sus asuntos.

—Con todo —insistió— no hay, probablemente, un hombre en el mundo que sepa más sobre la Toscana en la Edad Media.

A pesar de la Edad Media en la Toscana, John tuvo que hacer solo su visita. Pasó una hora lo más provechosa, charlando sobre arquitectura románica y sobre los reyes lombardos. Pero momentos antes de salir la conversación tomó otro giro; en cierto momento como por casualidad se mencionó el nombre de Tonino. Era la señora la que había insistido en mencionarlo.

—La ignorancia —protestó su marido— es una bendición. —Pero a la signora Bargioni le gustaba el escándalo, y siendo ya madura, fea, envidiosa y maligna, estaba llena de virtuosa indignación contra la joven esposa y de hipócrita simpatía por el esposo quizás engañado.

—Pobre Tarwin —insistió—, debe quedar advertido. —Y así, con tacto, con aire de quien no dice nada el viejo deslizó sus insinuaciones.

Volviendo a pie a Bellosguardo, John iba pensativo y disgustado. No era que supusiera a Moira capaz de ser o haber sido infiel. ¡Esas cosas, en verdad, nunca le suceden a uno! Era evidente que Moira tenía simpatía por ese muchacho poco interesante; pero, en definitiva, y a pesar de su infantilidad, Moira era una persona civilizada. Era demasiado bien educada para hacer una estupidez. Además, reflexionaba, recordando la noche pasada, recordando todos los años de matrimonio, no tiene temperamento; no conoce la pasión; está totalmente desprovista de sensualismo. Su puerilidad nativa no puede más que reforzar sus principios. Se puede confiar en la pureza de los niños; pero no (y eso era lo que inquietaba a John Tarwin) en los que conocen el mundo. Moira no iba a rebajarse hasta permitir que le hicieran la corte; pero podía muy bien dejarse estafar. El viejo Bargioni había sido muy discreto y no se había comprometido; pero era evidente que consideraba al joven como un aventurero, a la pesca de cualquier cosa que le fuera provechosa. John, andando, frunció el ceño y se mordió los labios. Al llegar a su casa encontró a Moira y a Tonino dirigiendo la colocación de las nuevas fundas de cretona en las sillas del salón.

—Despacito, despacito —decía Moira al tapicero, cuando él entró. Volvió la cara al ruido de sus pasos. Una nube pareció oscurecer el brillo de su rostro al mirarlo; pero hizo un esfuerzo para conservar su alegría—. Ven a ver, John —le dijo—, es como querer meter una vieja bien gorda dentro de un traje muy estrecho. ¡Ridículo! —Pero John no le devolvió la sonrisa; su rostro era una máscara de una gravedad de piedra. Se dirigió con aire altanero hasta un sillón, saludó brevemente con la cabeza a Tonino, y al tapicero y se plantó ahí, a observar el trabajo, como si fuera un extraño, y, lo que es peor, un extraño hostil. La vista de Tonino y de Moira charlando y riendo había hecho nacer en su alma una súbita y violenta furia.

—Aventurerillo repugnante, —se repetía ferozmente a sí mismo detrás de su máscara.

—Es una tela muy bonita, ¿no te parece? —dijo Moira.

Contestó con un gruñido.

—Y muy moderna —agregó Tonino—. Aquí las tiendas son muy modernas —insistió con esa especie de susceptibilidad en lo que concierne a la modernidad que caracteriza a los habitantes de un país demasiado rico en monumentos y demasiado pobre en cuartos de baño.

—¿De veras? —dijo John sarcásticamente.

Moira frunció el ceño.

—No tienes idea lo útil que me ha sido Tonino —afirmó con cierto calor.

Tonino empezó a negar efusivamente que ella tuviera nada que agradecerle. John Tarwin lo interrumpió.

—¡Oh, no tengo ninguna duda que te haya sido útil! —dijo con el mismo tono sarcástico y con una risita despreciativa. Hubo un incómodo silencio. Entonces Tonino se despidió. Apenas hubo salido, Moira se encaró con su marido. Tenía pálido el rostro y los labios le temblaban.

—¿Cómo te atreves a hablar así a uno de mis amigos? —preguntó con una voz que la ira hacía temblar.

John se encolerizó. —Porque quiero verme libre de ese tipo— le contestó; y caída la máscara, su cara descubierta era una furia—. Es repugnante ver a un individuo de esa calaña rondar la casa: un aventurero. Aprovechando tu estupidez. Explotándote.

—Tonino no me explota… Y después de todo, ¿qué sabes tú?

Se encogió de hombros.

—No hay más que oír lo que dice la gente.

—¡Ah!, son esos viejos imbéciles, ¿no? (Odiaba a los Bargioni, los odiaba). ¡En vez de agradecer a Tonino su ayuda! Ha hecho más por mí que tú. John. ¡Tú con tus horribles tumores y tu rancio Fausto! —El tono despreciativo de su voz era incisivo—. Sola tengo que luchar o hundirme. Y cuando alguien se me acerca y es humano y bueno conmigo, lo insultas. Y sufres un ataque de celos rabiosos porque le estoy normalmente agradecida.

John había tenido tiempo de acomodarse la máscara.

—Yo no sufro ningún ataque de rabia —dijo tragando su enojo y hablando lenta y fríamente—. Solo quiero que no seas una presa posible de bellos y jóvenes gigolós de negra cabellera, salidos del bajo fondo napolitano.

—¡John!

—Aunque el asunto sea platónico —prosiguió— como estoy seguro que lo es. Pero no quiero tener cerca un gigoló aunque sea platónico. —Hablaba fríamente, lentamente con el propósito deliberado de herirla todo lo posible—. ¿Cuánto te ha sacado, hasta ahora?

Moira no contestó, pero le volvió la espalda bruscamente y salió corriendo.

Tonino acababa de bajar la colina, cuando la insistencia de fuertes cornetazos le hicieron volver la cara. Un gran automóvil amarillo estaba sobre él.

—¡Moira! —exclamó asombrado. El coche se paró a su lado.

—¡Suba! —le ordenó casi furiosa, como si estuviera enojada con él. Hizo lo que le decían.

—Pero ¿dónde piensa ir? —le preguntó.

—No sé, a cualquier parte. Tomemos el camino de Bolonia, por las montañas.

—Pero no lleva sombrero —objetó—, ni abrigo.

Por toda respuesta, ella se rio, y poniendo el coche en movimiento se lanzó a la carrera. John pasó la tarde solitario. Empezó a hacerse reproches: no he debido hablarle tan brutalmente —pensaba, cuando supo la partida precipitada de Moira—. ¡Cuántas cosas tiernas y dulces le diría, a su vuelta, para compensar su rudeza! Y entonces, cuando hicieran las paces, le hablaría con dulzura, paternalmente, sobre los peligros de las malas amistades. Ya la anticipación de lo que le iba a decir iluminaba su rostro con una bella sonrisa. Pero cuando pasaron tres cuartos de hora del tiempo de la comida y se sentó solitario ante platos recocidos, cambió de humor.

—¡Si quiere enojarse, que se enoje! —Y a medida que las horas pasaban, se le endurecía el corazón. Dio el reloj la media noche. Su enojo empezó a entibiarse con un cierto temor. ¿No le habría sucedido algo? Estaba inquieto. Pero, por principio, y con firmeza, se fue a la cama. Veinte minutos después oyó en la escalera los pasos de Moira y luego su puerta que se cerraba. Había vuelto, nada le había pasado; absurdamente, se sintió exasperado con ella sabiéndola sana y salva. ¿Vendría a darle las buenas noches? Esperó.

Como ausente, entretanto, Moira se desvistió mecánicamente. Pensaba en todo lo que había pasado en esa eternidad, desde que dejó la casa. ¡Esa maravillosa puesta de sol en las montañas! Las laderas que miraban al poniente teñidas de un rosa dorado; abajo yacía un golfo azul de sombra. Contemplaban todo eso en silencio hasta que ella, de pronto, murmuró:

—¡Bésame, Tonino! —y al contacto de sus labios había sentido bajo la piel como un temblor delicioso. Se apretó contra él; ceñido por sus brazos el cuerpo era firme y sólido. Podía oír el latido del corazón de Tonino contra su mejilla, como algo con vida propia. Tic, tic, tic, y esa palpitación de vida no era la vida del Tonino que ella conocía, del Tonino que reía y hacía cumplidos y regalaba flores: era la vida de un poder misterioso e independiente. Un poder con el cual el personaje familiar de Tonino estaba asociado, pero sin relación apenas con él. Moira se estremeció. Misterioso y aterrador. Pero era un terror atrayente, como un negro abismo que nos atrae.

—Bésame, Tonino. Bésame. —Palideció la luz; las colinas se volvieron informes masas chatas contra el cielo—. Tengo frío —dijo ella al fin, tiritando—. Vamos.

Cenaron en una pequeña posada, allá arriba, entre dos pasos. Cuando volvieron al auto, era de noche. Él pasó el brazo alrededor de su cintura y le besó la nuca, allí donde los cabellos cortados eran ásperos contra su boca.

—Vamos a dar a la zanja —dijo ella riendo. Pero Tonino no reía.

—¡Moira! ¡Moira! —repetía; y había angustia en su voz—. ¡Moira! —Y al fin, cediendo a su ruego doloroso, ella detuvo el coche. Bajaron. Bajo los castaños, ¡qué completa oscuridad!

Moira dejó caer la última prenda y desnuda ante el espejo miró su imagen. Parecía el mismo de siempre, su cuerpo pálido: pero en realidad era distinto, era nuevo, acababa de nacer.

John esperaba todavía, pero su mujer no vino.

—Bueno —se dijo a sí mismo, con un dejo de irritado despecho que disfrazaba de olímpica serenidad justiciera— que se enoje si quiere. Se castiga a sí misma. —Apagó la luz y se dispuso a dormir. A la mañana siguiente se fue a Roma, al Congreso Citológico sin despedirse; ¡eso la enseñaría! Pero —¡gracias a Dios!— fue lo primero que se le ocurrió decir a Moira cuando supo la partida. Y luego, de pronto, le tuvo lástima—. ¡Pobre John! Como una rana muerta, galvanizada: retorciéndose, pero nunca viviente. Era patético, realmente. —Moira se sentía tan rica de dicha, que podía darse el lujo de compadecerlo. Y en cierto modo le estaba agradecida. Si no hubiera venido, si no se hubiera conducido de un modo tan imperdonable, nada habría pasado entre ella y Tonino. ¡Pobre John! Con todo, era el suyo un caso desesperado.

Los días se sucedían serenos y brillantes. Pero la vida de Moira no corría como antes de la venida de John, tal una corriente clara y poco profunda. Turbulenta ahora, con oscuridades y honduras. Ya el amor no era un juego con un compañero agradable; era violento, absorbente, casi terrible. Tonino se le volvió una obsesión. Estaba perseguida por él; por su rostro, por sus dientes blancos y su pelo oscuro, y por sus miembros y por su cuerpo. Necesitaba estar con él, sentir su proximidad, tocarlo. Podía pasar horas enteras acariciándole el cabello, alborotándolo, arreglándolo de un modo fantástico, tieso como el de un gollinag, o en bucles enrollados como cuernos. Y cuando conseguía un efecto cómico, golpeaba las manos y se reía, se reía hasta que le corrían las lágrimas.

—¡Si te pudieras ver! —le gritaba; y, ofendido por su risa, Tonino protestaba con una cómica expresión de dignidad irritada—: Juegas conmigo como con una muñeca… —La risa moría en el rostro de Moira, y con una feroz seriedad, casi cruel se inclinaba sobre él y lo besaba en silencio, violentamente, cien y cien veces.

Ausente, aún estaba con ella, como una conciencia culpable. Sus soledades no eran más que meditaciones sin fin sobre Tonino. A veces, la necesidad de su presencia tangible era demasiado dolorosa e insoportable. Desobedeciendo todos sus requerimientos, rompiendo todas sus promesas, le telefoneaba que viniera, o partía en su coche a buscarlo. Una vez, cerca de medianoche, Tonino fue advertido en su cuarto del hotel de que una señora necesitaba hablarle. La encontró sentada en el coche.

—¡No he podido resistir!, ¡de veras!, ¡no he podido! —exclamó para excusarse y ablandar su enojo. Tonino no quiso ablandarse, ¡venir así a medianoche! Era una locura, ¡era escandaloso! Ella escuchaba, sentada en su sitio, pálida, con labios temblorosos y los ojos llenos de lágrimas. Al fin él se calló.

—¡Oh, si supieras, Tonino! —murmuró—, si tú supieras… —Le tomó la mano y se la besó humildemente.

Berto, cuando supo la buena noticia (pues Tonino orgulloso se la dijo en seguida), tuvo curiosidad de saber si la signora forestiera era tan fría como se suponía proverbialmente que lo eran las mujeres del norte.

—Macché! —protestó Tonino vigorosamente—. ¡Al contrario!

Por largo rato los dos jóvenes sportsmen discutieron las temperaturas amorosas, las discutieron técnicamente, profesionalmente.

Los arranques de Tonino no eran tan exagerados como los de Moira. En lo que le concernía personalmente, ya le habían sucedido cosas parecidas. En Moira la pasión no se disminuía con satisfacerla, más bien crecía, por el hecho de que para ella la satisfacción era algo intrínsecamente apocalíptico. Pero lo que era causa de que creciera la pasión en ella, en él la hacía declinar. Había conseguido lo que quería; su deseo de ella, concebido en la noche, nacido de su contacto (amortiguado con el tiempo y disminuido por todas sus deportivas aventuras amorosas en compañía de Berto), se había colmado. Ya no era más la deseada, la inaccesible, sino la mujer poseída, conocida. Al entregarse, se había rebajado al nivel de todas las otras mujeres que había poseído; ya no era más que otro ítem en el cuadro del sportsman.

Su actitud hacia ella sufrió un cambio. La familiaridad reemplazó a la cortesía; sus maneras tomaron una brusquedad conyugal. Cuando la volvía a ver después de una ausencia, le decía alegremente, en un tono poco romántico, dándole una o dos palmaditas en la espalda, como se palmea un caballo: E bbene, tesoro? La dejaba que hiciera sus compras y hasta las suyas también. Moira era feliz con ser su sirvienta. Su amor, al menos en ese aspecto, era casi abyecto. Era de una sumisión de perro. Tonino encontró ese género de adoración muy agradable mientras se concretó a buscarlo y pasearlo en su coche, a seguir sus consejos y a hacerle regalos.

—Pero no debes, querida, no es posible —protestaba cada vez que le regalaba algo. Sin embargo, aceptó una perla para su corbata, un par de gemelos de esmalte con brillantes, un cronómetro con una cadena de oro y platino. Pero el amor de Moira se manifestaba también de otra manera.

El amor exige tanto como da. Ella quería tantas cosas: su corazón, su presencia física, sus caricias, sus confidencias, su tiempo, su fidelidad. Era tiránica en su abyección amorosa. Fastidiaba a Tonino con su excesiva adoración. El omnisapiente Berto, a quien contó sus cuitas, le aconsejó una actitud enérgica. A las mujeres, decretó, se les debe mantener en su lugar con firmeza. Quieren más si se les maltrata un poquito.

Tonino siguió su consejo y, pretextando trabajo y compromisos sociales, redujo sus visitas. ¡Qué alivio librarse de su asedio! Inquieta, Moira le regaló una boquilla de ámbar. Él protestó, la aceptó, pero no le retribuyó con visitas más frecuentes. Un juego de botones con diamantes para camisa no produjo mejor efecto. Hablaba vagamente y de un modo grandilocuente de su carrera y de la necesidad de un trabajo constante; ésa era la excusa para no venir a verla más a menudo. Una tarde, ella tuvo en la punta de la lengua decirle que ella sería su carrera, que le daría todo lo que quisiera, si solo… Pero el recuerdo de las odiosas palabras de John la hizo enmudecer. La idea de que él no pusiera dificultades para aceptar el ofrecimiento la aterró.

—Quédate conmigo esta noche —imploró echándole los brazos al cuello. Él se dejó besar.

—Lo desearía mucho —dijo hipócritamente—, pero tengo un asunto importante que tratar esta noche. —El asunto importante era una partida de billar con Berto.

Moira por un momento lo miró en silencio; luego, separando sus manos del cuello de Tonino, volvió la cara. Había leído en sus ojos un fastidio que era casi horror.

Llegó el verano; pero en el alma de Moira no había ningún brillo interior en armonía con el sol. Pasaba sus días en una tristeza que fluctuaba entre el desasosiego y la apatía. Sus nervios volvieron a empezar su vida irresponsable, independiente de la de ella. Sin motivo real y contra su voluntad, tenía accesos incontrolables de furia, o de lagrimeo, o de risa. Cuando Tonino venía a verla, casi siempre, a despecho de sus buenos propósitos, montaba en amarga cólera o prorrumpía en una risa histérica.

—Pero ¿por qué estoy así? —se preguntaba—. Me le hago odiosa. —Pero en la próxima visita se conducía exactamente lo mismo. Era como si estuviera poseída por el demonio. Y no era solo su espíritu el que estaba enfermo. Cuando subía la escalera demasiado a prisa, parecía que el corazón detenía por un instante sus latidos y que se le oscurecía la vista. Tenía dolor de cabeza casi a diario, perdió el apetito y no digería la comida. En su carita pálida y delgada, sus ojos parecían enormes. Cuando se miraba en el espejo se encontraba horrible, vieja y repulsiva.

—No es extraño que me deteste —pensaba, y por horas cavilaba y cavilaba con la idea de que se había vuelto físicamente desagradable para ver y tocar, corrompiendo el aire con su aliento. La idea se le volvió una obsesión, indescriptiblemente penosa y humillante.

—Questa donna! —se quejaba Tonino con un suspiro, al regreso de sus visitas.

—¿Por qué entonces no la abandonas? —Berto era hombre de medidas radicales. Tonino protestaba que no tenía valor; la pobre mujer sería demasiado infeliz. También lo complacía una buena mesa y pasear en un auto de precio y que su guardarropa se enriqueciera con suntuosos aditamentos. Se contentaba con quejarse y ser un mártir cristiano. Una noche su antiguo amigo Carlos Menardi le presentó a su hermana. Desde entonces soportó su martirio con menos paciencia todavía. Luisa Menardi solo tenía diecisiete años, era fresca, sana, provocativamente bonita, con inquietos ojos negros que decían muchas casas y una lengua mordaz. Las citas de negocios se hicieron más frecuentes. Moira quedó abandonada a sus cavilaciones sobre el horrible tema de la repulsión que inspiraba.

Y luego, de golpe, la actitud de Tonino hacia ella sufrió otro cambio. Se volvió de nuevo asiduamente tierno, atento, cariñoso. En vez de endurecerse en un indiferente encogimiento de hombros, ante sus lágrimas, en vez de responder con enojo al enojo histérico de Moira, fue paciente con ella y le mostró una gentileza dulce y gozosa. Gradualmente, por una especie de contagio espiritual, ella también se volvió dulce y cariñosa. Casi a disgusto —porque el demonio en ella era el enemigo de la vida y la dicha— subió a la luz.

—“Mi hijo querido —había escrito el viejo Vasari en su inquietante y elocuente carta—: yo no soy de los que acusan débilmente al Destino; toda mi vida no ha sido más que un largo acto de Fe y de indomable Voluntad. Pero hay golpes bajo los cuales tambalea el hombre más fuerte —golpes que…”. La carta seguía así durante páginas y páginas en ese estilo. La dura y desagradable realidad que surgía de esa elocuencia era que el padre de Tonino había estado especulando en la bolsa de Nápoles, especulando sin suerte. El día primero del próximo mes estaría obligado a pagar unos cincuenta mil francos más de lo que tenía. El Grand Hotel Ritz-Carlton estaba muerto: tal vez tendría que vender el restaurant. ¿No podría Tonino hacer algo?

—¿Es posible? —dijo Moira con un suspiro de dicha—. Parece demasiado bueno para ser verdad. —Se inclinó sobre él. Tonino le besaba los oídos diciéndole palabras cariñosas. No había luna, el firmamento azul oscuro estaba profusamente constelado de estrellas; y como otro universo estrellado que se moviera en un loco delirio, las luciérnagas se precipitaban brillando y eclipsándose alternativamente, entre los olivos.

—Darling —le dijo en voz alta, preguntándose si sería el momento de hablar—. Piccina mia! —Al fin se decidió a aplazar el asunto uno o dos días más. En uno o dos días —calculó—, ya no podría negarle nada.

Tonino había calculado bien. Le dio el dinero, no solo sin vacilar, sino con entusiasmo y alegría. La repugnancia la tuvo el pobre Tonino al recibirlo. Al recibir el cheque estaba casi llorando, y las lágrimas eran lágrimas de verdadera emoción.

—Eres un ángel —le dijo, y la voz le temblaba—. ¡Nos has salvado! —Moira lloraba sin poder contenerse al besarlo. ¿Cómo pudo haber dicho John aquellas cosas? Lloraba y era feliz. Un par de cepillos para el pelo, montados en plata, acompañaban el cheque, para demostrar que aquel dinero no alteraba en nada sus relaciones. Tonino reconoció la delicadeza de la intención y se conmovió—. ¡Eres demasiado buena! —insistía—, ¡demasiado buena! —Y se sentía un poco avergonzado.

—Vamos mañana a dar un largo paseo —insinuó ella.

Tonino había arreglado ir con Luisa y su hermano a Prato. Pero era tan fuerte su emoción, que estuvo a punto de sacrificar a Luisa aceptando la invitación de Moira.

—Bueno —empezó, y de pronto lo pensó mejor. Después de todo, podía salir con Moira cualquier día. Raras veces tenía ocasión de pasear con Luisa. Sacudió la cabeza, puso una cara desesperada—. ¡Pero qué estoy pensando! —exclamó—. Justamente mañana esperamos al administrador de la sociedad de hoteleros de Milán.

—¿Pero tienes que estar ahí para verlo?

—¡Ay de mí!

Era muy triste. Hasta qué punto, solo al día siguiente Moira pudo saberlo. Nunca se había sentido más sola, nunca había ansiado tanto la presencia y el afecto de Tonino. Insatisfechas, sus ansias se volvían inquietud insoportable. Tratando de escapar a la soledad y al tedio que parecían llenar la casa, el jardín, el paisaje, sacó el auto y salió al azar, sin saber a dónde. Una hora después se encontró en Pistoia, y Pistoia le resultó tan odiosa como el resto; tomó el camino del regreso… En Prato había una feria. El camino estaba lleno de gente, el aire lleno de polvo y de músicas sonoras. En un campo próximo a la entrada de la ciudad, las calesitas daban vuelta brillando al sol. Un caballo desbocado interrumpió el tráfico… Moira detuvo el auto y miró la multitud a su alrededor, los columpios, las calesitas, los miró con fría hostilidad y disgusto. ¡Odioso! Y de pronto vio a Tonino montado en un cisne en la calesita más próxima con una muchacha vestida de muselina rosa, sentada delante, entre las blancas alas y el arqueado cuello. Subiendo y bajando, mientras avanzaba, el cisne desapareció. La música tocaba: But poor poppa, poor poppa, he’s got nothin’ at all. El cisne apareció de nuevo. La muchacha de rosa miraba sobre el hombro, sonriendo. Era muy joven, una linda vulgar, regordeta y vendiendo salud. Los labios de Tonino sonreían tras ese muro de ruido. ¿Qué decía? Todo lo que Moira supo es que la muchacha reía; su risa era como una explosión de joven vida sensual. Tonino levantó la mano y le agarró el moreno brazo desnudo. Como un planeta ondulante, el cisne una vez más desapareció de la vista de Moira. Mientras tanto el caballo desbocado se había sosegado y el tráfico empezaba a moverse. Detrás de ella una corneta sonaba insistentemente. Pero Moira no se movía. Algo en el fondo del alma deseaba repetir y prolongar su agonía. ¡Hu, hu, hu! No prestaba atención. Subiendo y bajando, el cisne otra vez surgió de su eclipse. Esta vez Tonino la vio. Sus ojos se encontraron; la risa, de golpe, desapareció de su rostro.

—Porca madonna! —gritó detrás de ella el motorista enfurecido—, ¿no puede seguir? —Moira puso el auto en movimiento y salió a la carrera por el camino polvoriento.

El cheque estaba en el correo.

—Todavía hay tiempo —pensó Tonino— de anularlo.

—Estás silencioso —le dijo Luisa, bromeando, mientras volvían a Florencia. Su hermano guiaba el coche sentado al volante; no tenía ojos detrás. Y Tonino, sentado a su lado, parecía una momia—. ¿Por qué estás tan callado?

Él la miró, y su rostro grave, de una insensibilidad de piedra, no parecía percibir sus hoyuelos y su alegría provocativa. Suspiró; luego, haciendo un esfuerzo, sonrió con desgano. Luisa tenía una mano sobre la rodilla con la palma hacia arriba, mostrando patéticamente su inacción. Cumpliendo honradamente con su deber, Tonino se apoderó de ella.

A las seis y media Tonino depositaba contra el muro de la villa de Moira la motocicleta que le habían prestado para la ocasión. Sintiéndose como un hombre que va a soportar una operación peligrosa, llamó a la puerta. Moira estaba tirada sobre la cama, así estaba desde que llegó; tenía todavía el guardapolvo y no se había quitado ni los zapatos. Afectando una alegre desenvoltura como si nada hubiera pasado, Tonino entró con paso ligero.

—¿Acostada? —dijo con un tono de cariñosa sorpresa—. ¿No tienes dolor de cabeza, verdad? —Sus palabras sonaron triviales y ridículas en ese vacío de significativo silencio. Se sentó al borde de la cama, con el corazón oprimido, y le puso una mano sobre su rodilla. Moira no se movió, siguió tendida, con la cara desviada, distante e inmóvil—. ¿Qué te pasa, mi querida? —la palmeó suavemente—. ¿No estás enojada porque me fui al Prato, verdad? —prosiguió con el tono inseguro del hombre que sabe de antemano que no recibirá respuesta. Ella no dijo ni una palabra. Este silencio era mucho peor que la explosión de llanto que él había esperado. Desesperado, sabiendo que todo era inútil, siguió hablando de su amigo Carlos Menardi, que había venido a buscarlo en su coche; y como el director de la Compañía Hotelera se había ido en seguida del almuerzo —contra lo previsto— y estando seguro que Moira habría salido, había aceptado, al fin, ir con Carlos y sus amigos. Por supuesto, si se le hubiera ocurrido que Moira estaba en casa, le hubiera pedido que los acompañara. ¡Cuánto más agradable hubiera sido para él!

Su voz era dulce, insinuante, apologética. “Un gigoló de negra cabellera del bajo fondo napolitano”. Las palabras de John reverberaban en su memoria. Entonces Tonino nunca la había amado, ¡solo le importaba su dinero! Esa otra mujer… Volvió a ver el traje rosa, de tono más claro que la piel lisa y bronceada; la mano de Tonino sobre el oscuro brazo desnudo; el relámpago de la mirada y los dientes sonrientes. Y mientras tanto él seguía hablando, como disculpándose; hasta su voz era una mentira.

—Vete —le dijo al fin, sin mirarlo.

—Pero mi querida… —Inclinándose sobre ella trató de besar la mejilla desviada. Entonces se volvió y con toda su fuerza lo golpeó en el rostro.

—¡Demonio! —le gritó, furioso con el dolor de la bofetada. Sacó el pañuelo para enjugarse el labio ensangrentado—. ¡Está bien! —La voz le temblaba de rabia—. Si quieres que me vaya, me iré, y con mucho gusto. —Pesadamente se alejó. La puerta se cerró con un golpe tras él.

Pero, pensó Moira, escuchando apagarse el ruido de sus pasos en la escalera, tal vez en realidad su culpa no ha sido tan grande como parecía; tal vez lo he juzgado mal. Se enderezó. Sobre la colcha amarilla había una manchita roja y redonda: una gota de sangre.

¡Y era ella la que lo había golpeado!

—¡Tonino! —llamó; pero la casa estaba silenciosa—. ¡Tonino!

Siguió llamándolo precipitándose escaleras abajo, atravesó el vestíbulo, salió al pórtico. Llegó a tiempo para verlo franquear la verja en su motocicleta. La manejaba con una mano: con la otra oprimía el pañuelo contra su boca.

—¡Tonino! ¡Tonino! —Pero él no la oyó o no quiso oírla. La motocicleta desapareció de su vista. Y porque él se había ido, y porque estaba enojado y por su labio herido, Moira se convenció súbitamente de que lo había acusado sin razón y de que toda la culpa era de ella. En un estado de dolorosa e incontenible agitación, corrió al garage. Era urgente que lo alcanzara, que le hablara, que le pidiera perdón, que le implorara volver. Puso en movimiento el coche y partió.

“Un día de éstos —John le había prevenido— si no tomas cuidado, te vas a desbarrancar. Es una vuelta muy peligrosa”.

Al salir del garage dio su golpe habitual al volante. Pero con la impaciencia de alcanzar a Tonino, al mismo tiempo oprimió el acelerador. La profecía de John se cumplió. El coche se acercó demasiado al borde de la barranca; la tierra seca se despedazó y rodó bajo las ruedas del coche, que se inclinó horriblemente, osciló por un largo instante y se volcó. A no ser por un acebo, se hubiera hecho añicos rodando barranca abajo. Felizmente, el motor solo había alcanzado a rodar apenas un metro detenido por el tronco del árbol, quedando de lado como un ebrio. Sacudida, pero indemne, Moira saltó del coche y se dejó caer al suelo. “¡Assunta! ¡Giovanni!”. Las sirvientas y el jardinero vinieron corriendo. Cuando vieron lo que había sucedido, hubo una Babel de exclamaciones, preguntas, comentarios.

—¿No se le puede poner de nuevo en el camino? —insistió Moira con el jardinero… porque era necesario, absolutamente necesario que viera a Tonino en el acto.

Giovanni movió la cabeza.

—Se necesitarían cuatro hombres, a lo menos, con palancas y un par de caballos.

—Telefonee, entonces, por un taxi —le ordenó a Assunta, y corrió para la casa. Si se quedaba un minuto más con esos charlatanes, empezaría a gritar. Otra vez sus nervios hacían vida aparte; apretando los puños, trató de dominarlos.

Ya en su cuarto, se sentó delante del espejo y empezó metódicamente, deliberadamente (se imponía la voluntad) a maquillarse. Se pasó un poco de rojo en las mejillas pálidas, se pintó los labios, se empolvo.

—Tengo que estar presentable —pensaba, poniéndose su más elegante sombrero—. ¿Pero no iba nunca a llegar ese taxi? —Luchó con su impaciencia—. Mi cartera, —se dijo—. Voy a necesitar dinero para el taxi. —Estaba satisfecha consigo misma, al verse tan llena de previsión, tan fríamente práctica—. Sí, naturalmente, mi cartera.

—Pero ¿dónde está la cartera? —Recordaba con tanta claridad haberla tirado en la cama, al volver. Pero no estaba. Miró bajo las almohadas, levantó la colcha. Tal vez se había caído al suelo. ¿Sería posible que, después de todo, no la hubiera puesto en la cama? Pero no estaba en el tocador, ni sobre la chimenea, ni en ninguno de los estantes, ni en los cajones del guardarropa. ¿Dónde, dónde, dónde? Y de pronto se le cruzó una idea terrible. Tonino… ¿era posible? Los segundos pasaban. La posibilidad se le volvió una atroz certidumbre. Un ladrón al par que un… Las palabras de John resonaron en su cabeza: Un gigoló de negra cabellera del bajo fondo napolitano, un gigoló de negra cabellera del bajo fondo… Y también un ladrón. El bolso era de malla de oro; contenía más de cuatro mil liras. Ladrón, ladrón… Se quedó inmóvil, dura, rígida, con los ojos fijos. Entonces algo pareció deshacerse en sus adentros. Lloró a gritos como si de golpe la atormentara un dolor insoportable.

El estampido de un balazo los hizo subir a todos. La encontraron atravesada en la cama, con la cara para abajo, respirando aún débilmente. Pero antes de llegar el médico ya estaba muerta. En una cama colocada como la suya dentro la alcoba, era difícil arreglar el cuerpo. Cuando retiraron la cama de su sitio, se oyó un ruido de algo duro que caía al suelo con un sonido metálico. Assunta se agachó a mirar al suelo.

—Es un bolso —dijo—. Debió de quedar apretado entre la cama y la pared.

FIN