La condesa de Merlin (I):

Por los lindes de la nación y la Modernidad

UNO

¿Quién es esta mujer? Una mujer de la que no puede decirse sin compeler la pluma que es cubana, pues su literatura fue escrita enteramente en francés y su juventud y madurez transcurrieron en las cortes de Europa. En París cultivó un rincón íntimo para los grandes creadores, y allí recibió a George Sand, Chateaubriand, Rossini, Musset… mientras su propio nombre aparece varias veces citado por Honoré de Balzac. Y si regresó a Cuba no fue para morir, fue para volver a partir a los muy escasos meses. De la Isla no solo la alejó definitivamente el fogaje de su cuerpo, sentido en medio de las iluminadas noches de los trópicos, la perniciosa humedad, y los lujuriosos insectos que llegaban a ella en piaras, atormentándola, sino todo lo que al arribar saludó como el prototipo de una nueva raza, risueña, despierta, casquivana y exuberante. Porque en La Habana a Mercedes Santa Cruz, condesa de Merlin, la venció la extrañeza.

Aclaremos la identidad de esta peregrina mujer para el lector no informado de la manera siguiente: hija de una ilustre familia, propietaria territorial y tenedora de esclavos; nació en Cuba en 1789, el mismo año en que el rey Luis XVI, presionado por las nuevas circunstancias políticas, tuviese que convocar los “Estados nacionales”, y una vez se constituyera en París la Convección, se iniciase la Revolución francesa. Mercedes Santa Cruz y Montalvo murió en 1852 en el Castillo de Dissay, en las afueras de Poitiers, por la misma época en que un sobrino de Napoleón, Luis Bonaparte, se convirtiera en el nuevo emperador de los franceses. No es casual que sean estos dos paréntesis históricos, los que se tomen como referencias, a la hora de enmarcar la vida de esta heredera privilegiada de la sacarocracia hispano-cubana. Los hitos históricos a los que se hacen alusión, al connotar su vida, no solo la extranjerizan de un modo inevitable, contextualizando su existencia en una etapa de transición histórica en la que los abolengos acabarán por pulverizarse y nacerá el liberalismo político, sino que convierten su experiencia cubana en algo lejano, colocándola en un plano más universal.

La condesa de Merlin debió su título nobiliario a su matrimonio con el general bonapartista, conde Antoine Christoph. Junto a él se estableció en Madrid en los convulsos años de la ocupación napoleónica, y junto a él huyó a Francia una vez fuera derrocado por los ejércitos ingleses, aliados a los insurgentes españoles, el rey José Bonaparte. Tal parece como si el destino la hubiera colocado en el lado equivocado de la historia; impenitente aristócrata, crítica de la Trata de negros, pero defensora del régimen de la esclavitud, española nacida en las colonias de ultramar, francesa por adopción, escritora, cantante selecta, amante y protectora de las artes, amiga de hombres célebres e influyentes, su cubanía irónicamente sugiere una cuestión humoral puramente homeopática, que ella sublimará en el ideal romántico de la patria adorada; en la sensibilidad renacentista por la arcadia remota; en la fábula utópica, dieciochesca del buen salvaje; en la absoluta ubicuidad histórica, que para la condesa hubiesen representado los hermosos sueños adolescentes de Treasure Island de R. L. Stevenson. Porque la vida de esa extraordinaria mujer, que fue sin dudas la condesa de Merlin, estuvo siempre marcada, como señala la académica de la Universidad de Iowa, Adriana Méndez Rodenas, por el signo de la ambigüedad.

Sin embargo, estimo que la mayor ambigüedad que padece Mercedes Santa Cruz es responsabilidad nuestra, ya que radica en el modo en que la pensamos e interpretamos. Es decir, de una manera ambivalente. En primer lugar, porque persistimos en pensarla de la manera en que no debiéramos, como lo que muy bien pudo ser y no fue: una gran escritora cubana; o el por contrario, porque insistimos en fijarla a un mundo esencialmente distante, cuando de algún modo secreto ella nos pertenece.

Deteniéndonos en lo señalado en uno de sus estudios por la académica de Iowa, comprobamos que ha quedado establecido un curioso paralelo entre la travesía a Cuba, emprendida desde Francia en 1840 por la condesa de Merlin (motivo del presente ensayo), y el proverbial “viaje iniciático”, al que se siente llamado el hombre joven educado en las humanidades, en aras de conocer directamente los fundamentos histórico-culturales de su propia civilización, y que hasta ese momento le han venido nutriendo a través de los libros.

Esta travesía es un viaje espiritual a las épocas clásicas, representadas por una Italia heredera del Renacimiento y por las ruinas de la antigüedad griega. La verdad omitida del viaje, es el viaje mismo; recorrer los espacios abiertos que nos separan de paisajes y mundos desconocidos, que de algún modo ya estaban grabados en nuestra alma. Pues lo que el hombre joven va a descubrir lo lleva consigo, es en realidad su único equipaje. Grecia e Italia, es cierto, afinaran el espíritu y aquilataran el temple de las emociones largamente contenidas, aunque el motivo secreto del extenso periplo, es merecer una vida semejante a las que nos contara Plutarco y lograr la forma aquella que solo pudo Miguel Ángel.

Es así como nuestro viajero se gana el pan de la jornada y recibe sus remesas. Ese hombre joven puede ser W. Goethe a los veinte años; mas, puede ser también W. Goethe a los setenta años. No hay para ese viaje edades definitivas, puesto que la eterna juventud se halla siempre en la fuente sagrada de los orígenes. Obviamente, es necesario también que para poder emprenderlo seamos valientes. Ese joven, hablando figurativamente, es Hans Castorp yendo al encuentro de la mítica universidad de Castalia, y su maestro Settembrini guiándolo en la aventura; huyendo juntos de la Montaña Mágica.

Por su parte, La Habana es la compilación literaria-epistolar, originalmente escrita en francés, en la que Mercedes Santa Cruz nos dejó constancia de su propio voyage. Nos dice Méndez Rodenas, abundando en el paralelo establecido entre el testimonio escrito por la Condesa y la modalidad literaria del “viaje iniciático”:

“Si el objetivo principal de la literatura de viajes dieciochesca era comunicar al público lector la sensación de estar ahí, al destacar (y recrear) la alteridad del paisaje, el arte, y las ruinas de Italia, el Viaje a la Habana de Mercedes Merlin se aparta de este modelo canónico ya que la autora regresa a un lugar ya conocido, espacio teñido de afectos que se transforma en sitio a la vez ajeno y familiar. No obstante estas diferencias, Viaje a la Habana despliega una retórica parecida a la convención dieciochesca: se convierte, en sus manos, en una «gran gira» sentimental”.

El término, felizmente acuñado por la exégesis contemporánea, de “gran gira sentimental”, es una manera más de describir las actividades del romanticismo. Baste decir tres cosas en general sobre el romanticismo, para tal vez comprender un poco mejor qué características tuvo dicha gira.

1º Federico Hegel en un texto fundamental distinguió en la historia cultural de Occidente solo dos períodos esenciales: clasicismos y romanticismo.

2º Si bien ignoro quién estableció el término romántico, creo a cambio entender que su nombre fue tomado de la llamada romanza medieval, vocablo con connotaciones romanistas, que alude claramente a Roma, a la idea que se tenía en la Baja Edad Media de la latinidad, y, por consiguiente, apunta a la religión católico-romana, la cual es antes que nada cuestión de emociones, asunto del primado de la forma y la sensibilidad.

3º Fue en el siglo XIX donde probablemente el término se comenzó a utilizar para nombrar con él un modo en particular de pensar, de escribir, de pintar, de amar… Aparece entonces, la concepción de una época histórica propiamente romántica, ubicada entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Aunque la enmarcación, estrictamente historicista, fue una designación demasiado académica, no por eso deja de arrojarnos significados sobre el problema cultural que representa el estudio en general del romanticismo: al situar su nacimiento a fines del período ilustrado, su aparición coincide con un lugar de la historia, donde las investigaciones romanistas han vuelto a estar a la palestra y se revitaliza con fuerza el ideal clásico. No obstante, si nos apegáramos a la noción de “gran gira sentimental”, para describir la travesía a la Italia y a la Grecia clásicas, comprobaríamos, que esta nueva relación con el Renacimiento y la antigüedad, se ha vuelto una relación conflictiva, puesto que ha dejado de ser una aproximación clásica, para convertirse en una actitud manifiestamente romántica ante lo clásico.

Resumamos, es el joven ilustrado de semblante pálido y mirada absorta, quien desea ir a contemplar el gran arte de los siglos XV y XVI, y esos paisajes mediterráneos milenarios que el genio romántico le ha enseñado a contemplar, amar y sentir de una manera que es completamente diferente a como lo hicieron Virgilio o Leonardo. Ya que el espíritu romántico percibe el mundo al modo egolátrico, apasionado y triste que lo sintiera Werther; a la manera total y abrumadora de Fausto de W. Goethe; al modo del candor y la inocencia fundamentales de Gustavo Bécquer.

Lo que llamativamente sucede, es que el viaje de la condesa de Merlin a Cuba, no nos permite establecer relación alguna con la antigüedad clásica, ni siquiera con un período en especial de la cultura o la vida propiamente europeas. ¿Qué fue entonces? ¿El periplo más arriesgado? ¿Un “voyage a las tierras de ninguna parte”? ¿Una difícil aproximación a lo que era todavía un “no lugar de la cultura”, donde estaban aconteciendo sucesos absolutamente nuevos, realidades en cierto sentido extraordinarias? Mas, a pesar de todo, el concepto propuesto por Méndez Rodenas de “gran gira sentimental” se mantiene. Mercedes Santa Cruz sigue siendo la figura homeopática que quiere el ideal romántico y su sangre, latina e irlandesa, denuncia en ella la más alta sensibilidad. Su viaje a Cuba por los meses de junio y julio de 1840, cumple todas las normas del ideal romántico.

Luego, ¿de qué manera podríamos evaluar este singular estado de cosas?

El viaje de Mercedes Merlin a la isla mayor de las Antillas se encuentra dominado por ese romanticismo, que, en ese mismo instante histórico, está contribuyendo enormemente al nacimiento de una nueva sensibilidad, que dará contenido emocional y justificación moral a las gestas de liberación que se viven en el Viejo Continente desde los tiempos napoleónicos, hasta la época de la Restauración y el imperio austrohúngaro. Ya que, singularmente, fue la poesía romántica, con su leyenda épica y su capacidad de evocación sentimental, la que labrara anímicamente el camino de la emancipación de los pequeños estados nacionales, e hiciese de Lord Byron un héroe caído por la libertad de Grecia; de Enrique Heine, un sansimoniano archienemigo del Káiser; y del general Giuseppe Garibaldi, una figura totalmente mítica.

Si bien es cierto que la condesa de Merlin en su travesía a La Habana, se aparta en gran medida del canon dieciochesco, no podemos decir con esto que se aparta del espíritu en sí del voyage. Todo lo contrario, lo cumple admirablemente. Aunque si hasta ahora el voyage lo habíamos entendido como un viaje a las fuentes del saber universal, esta nueva travesía se nos presenta sorpresivamente por el lado más saturnino del ideal romántico: como una gran aventura. Una aventura de redescubrimiento, no solo a una isla mitificada por la memoria y la lejanía, sino como un país sumergido, como en los cuentos de las mil y una noche árabes, en las corrientes psicológicas de la niñez perdida. Por lo que, este viaje, a diferencia de la travesía clásica, cobra una relación demasiado directa con la constitución existencial de quien lo emprende. En el primer caso, el regreso al pasado, es un regreso al pasado de la cultura, para en él asumir un compromiso con las fuentes más legítimas de la tradición y vivificarlas. En el segundo, este se produce como una jira al pasado personal, a una pequeña patria isleña extraviada en el mapa del mundo, aunque en ella Mercedes Merlin no solo buscará vivificar los veneros de su propia existencia, sino de paso, realizar un acto de fe pactando con las fuerzas prometeicas del futuro. Es una peregrinación que hay que cumplir a cabalidad, aunque hubiese que desafiar los mayores peligros. Y ella se decide a realizarla aunque fuera para no volver nunca.

Se le atribuye a un autor inglés del siglo XVIII, haber puesto de moda la literatura epistolar. Pero fue el romanticismo el que hizo suyo al género, el cual se convirtió en la íntima confesión ante el otro que no existe, porque se encuentra tan alejado del motivo esencial de las misivas, que es al lector aludido mediante la invocación en este caso obligada del tú, a quien se remite en realidad el narrador.

Las compilaciones epistolares devendrán con el tiempo en un género, que si bien no fue el más importante, sí fue el más representativo del período romántico. Era principalmente, la carta a la amada, al hijo o al amigo entrañable; o simplemente la correspondencia que dos personajes (previamente creados para ese fin), se cruzan. Prefigurando la técnica del diván psicoanalítico, la modalidad devino en la forma profana que, bajo la sombra del romanticismo, asumiera, entre los siglos XVIII y XIX, el principio moral de la confesión. Mientras la evocación de la naturaleza, en la que la sensibilidad romántica se explaya, por creer haber encontrado en ella el reflejo destilado de cada estado en particular del alma, se convertirá, en muchas ocasiones, en un aspecto sustancial de la obras.

El género se complacía además en crear comodidades literarias, ya que en una narración convencional, los personajes se encuentran limitados a expresar solo aquello que las constantes exigencias del discurso narrativo les permiten. Pero una vez convertidas las misivas en vehículo y soporte de una historia, la modalidad confiere una libertad única al narrador, despojándolo de innecesarios artificios literarios, puesto que el autor se encuentra a horcajadas entre la realidad y la ficción, oscilando el texto entre la confesión personal y la literatura; la construcción conceptual y la extroversión de la introspección anímica; la simple y nuda narración de personajes y eventos, y el lado puramente emocional y subjetivo de las cosas. Mientras lo que se conoce usualmente como ensayística o monografía, o modalidades literarias como el cuaderno de apuntes y el diario, se convierten, junto al género epistolar, en prácticos medios para una manera distinta de contar, donde lo verdaderamente distintivo, será la relación tan directa que se establece entre autor y lector.

Lo que en realidad hará difícil la práctica de estas modalidades, no será cuestión de estructuras y técnicas narrativas, sino un hecho que trasciende el texto para situarse de golpe en la cuestión de la autenticidad y la autoridad moral del escritor. Fue en ocasiones este tipo de literatura, una especie de summula personal, que al desatar la vena subjetiva, dirá lo que la poesía y las historias convencionales carecen de suficiente tiempo para expresar. Pero en particular, porque proyecta a un primer plano, como ninguna otra forma literaria, la importancia de la primera voz narrativa, llegando a expresarlo todo, incluso lo que no era necesario.

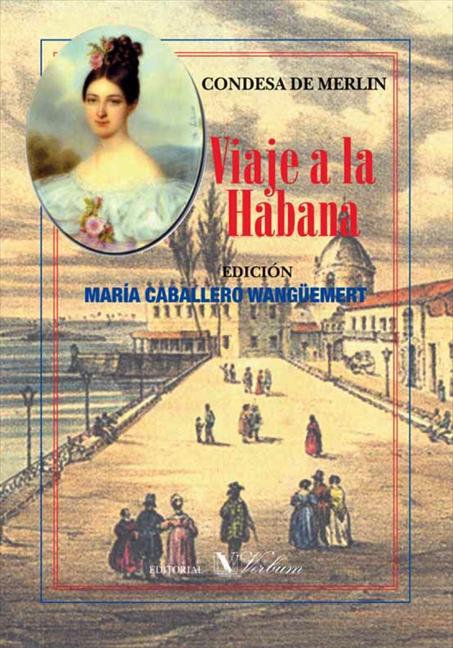

Y tengo ante mí a La Habana, volumen epistolar de cuatrocientas páginas que agrupa, siguiendo el orden cronológico, treinta y seis cartas fechadas entre el 13 de abril y el 19 de julio de 1840. Es una modesta edición impresa en Madrid en 1981 y traducida directamente del francés por Amalia Bacardí, hija y albacea del gran empresario cubano, escritor y protector de las artes de principios del siglo pasado, Emilio Bacardí Moreau. El libro parece ser la edición príncipe en español de las cartas completas de Mercedes Santa Cruz y Montalvo, con relación a su viaje a Cuba de 1840. Publicadas por primera vez en París en 1844, bajo el título de La Havane, nunca habían sido traducidas enteramente.

Podríamos sostener, que esta colección epistolar se nos presenta desde un doble perfil: Primero, el motivo diáfanamente político y social, que articulara, hace casi dos siglos, todo cuanto en esas cartas se dijera. Segundo, el contenido hondamente emocional que esos textos poseen y toda la sensibilidad que demuestran. Aunque si bien es cierto, que la motivación política entregó contenido racional al texto, la emoción y la sensibilidad desplegadas, donde mejor las encontramos resueltas, es en el plano formal de la escritura. Luego, todos los creadores conocen que la línea en que se resuelven lo estrictamente formal de un texto y su contenido racional, es muy sinuosa, ya que la pasionalidad que domina la intencionalidad de una escritura, puede terminar por traspasar tanto a la razón como a su forma, hasta hacerla a ambas borrosas. En el caso de Mercedes Merlin, su pasión la vemos irrumpir con demasiada fuerza en el ámbito de la razón, y su razón se desdibuja a ratos dominada por la justificación. De manera, que comprobamos que es el romántico pulso decimonónico el que con ella se hace escritura; el que con ella se hace incluso psicología. Y es en ese juego de equilibristas sobre la cuerda más fina, ubicado en el contexto de la más íntima interrelación, donde se conjugan en nuestra escritora, no solo una capacidad de reflexión que no fue nunca ajena a nuestro destino nacional, sino una sensibilidad que impregna tanto a su obra, que termina por alcanzar por sí misma el valor de un significado.

Para que el lector comprenda a cabalidad lo que quiero decir con esto último: Hay una original problemática que se le presenta al escritor romántico, al confundir lo que la antigua estética creía haber dejado suficientemente esclarecido: Si para el pensamiento clásico, la sensibilidad debe estar invariablemente subordinada a un orden claramente racional que le presta configuración, en el arte romántico, ese orden termina por emborronarse ante los embates de una forma más obscura de sensibilidad. Y esa sensibilidad recién emergida, a veces soterrada e instintiva, es la que de hecho habilita la posibilidad de una significación que, en última instancia, puede llegar a prescindir de la razón. Y esta sensibilidad será además, búsqueda vehemente de la belleza y subjetividad descomedida. Si el genio griego restaurado propició el arte clásico del Renacimiento, la revancha contra todo lo pagano fue obra del individuo romántico, justamente en ese lugar donde la verdad se nos vuelve abstracta y subjetiva. Por ello en parte, es que Hegel afirmaba que la llegada del romanticismo significó el advenimiento del arte propiamente cristiano, lo cual no resultó en el simple predominio de una estética sobre otra, sino en la apertura de un nuevo período histórico tan vigoroso y fecundo como lo fue el anterior. Si el artista clásico esperaba conocer al mundo mediante una lenta y sistematizada vocación de aprendizaje, los nuevos artistas se pronunciaran por la aprehensión de su desconocida esencia, a través de un rapto que los acerca más al sombrío espíritu germánico-medieval, que a la luminosidad racionalista que caracteriza por lo general el arte mediterráneo. Como si surgiera un nuevo cielo epistémico, este nuevo tipo de creador no aspirará a la perfección de las formas visibles que él elabora, sino a una obstinada tarea de indagación interior, donde la sensibilidad se traduce primordialmente como sentimiento. Para no detenerme demasiado en este aspecto teórico de la cuestión, lo que huelga decir, es que con el romanticismo, la sensibilidad accede a la condición de organom de toda forma acabada de textualidad.

En síntesis, si quisiésemos repensar a la condesa de Merlin desde las líneas de fuerza que trazan la pluralidad de su escritura, tendríamos que comprender aquello que su vocación decimonónica le impidió asumir de otro modo: Si sensibilidad-sentimiento, razón y significación, deben resolverse en un mismo plano, es porque lo que está sobre el tapete, es la necesidad de realización de un estilo que supere las usuales antinomias. La literatura romántica fue testimonio elocuente de esa empresa, que en la práctica no es otra que la eterna lucha del artista por relacionar siempre la belleza (estilo y significado) con las nociones de la verdad y el sentido. Tema que aunque no era obviamente inédito, la irrupción romántica la instaló en la cultura de una manera absolutamente diferente.

Singularmente, es difícil encontrar en nuestra historia literaria un texto que exprese tanto contenido de verdad histórica, como esas cartas. Paradójicamente, no por lo que en ellas Mercedes Santa Cruz quiso decirnos y de hecho creyó que nos decía, sino por lo que esencialmente dijo. Pues aquello que llamamos verdad histórica de una literatura, no es un problema que encuentra llana respuesta en la conciencia que tuviese un determinado autor sobre su obra. Por el contrario, esa verdad lo supera objetivamente con creces. En realidad, nunca sabremos de un modo definitivo por qué o para quién escribimos. Hay en nosotros un motivo secreto que jamás conoceremos; escribimos bajo el influjo de los astros y de intangibles deidades; vivimos en medio de sortilegios y amamos y tememos la noche embrujada. Y nuestra escritura tal vez no sea otra cosa, que la expresión de una circunstancia histórica determinada, o una revelación del obscuro subconsciente, y éstos acaso nos salvan o nos condenan. Por ello, es que se entiende la ironía de Borges, cuando buscando darnos un ejemplo acabado de escritor comprometido, acudió a Rudyard Kipling; comprometido con el colonialismo británico. Por eso también, es que al cabo de dos siglos, lo que puede haber de compromiso político y social en los escritos de Mercedes Merlin, sería para nosotros insuficiente, si no nos hubiera dejado además la problemática que encierra una expresión.

Julio Pino Miyar. Santa Clara, 1959. Ensayista, poeta, y narrador

Reside en los Estados Unidos desde 1987. En 1995 fundó en Miami la revista cultural Los Conjurados. Colabora en calidad de ensayista con revistas impresas y digitales del mundo hispano. En 2003 realizó una exposición conjunta de fotografías en Tel Aviv bajo el rótulo El libro de los árboles desnudos. En Internet lleva el blog: http://juliopinomiyar.blogspot.com