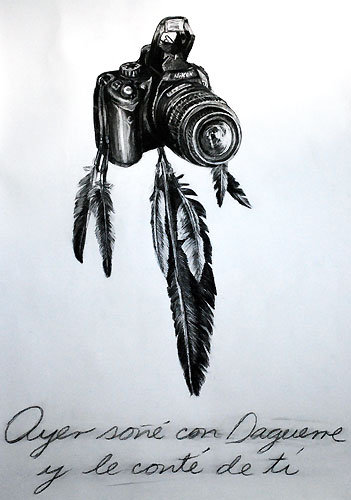

Entre primer y segundo año de la universidad, Maulini roba alrededor de setecientos libros. Parece una cifra impresionante, pero siempre hay gente que roba o que bebe o que fuma más que tú. Primero los agrupa en cajas y luego los vende a un señor que conoce y que le paga bien. El patrimonio de Maulini es nada. Tres prendas de vestir, una cámara fotográfica. Una Nikon D-360 que le arrebató a un turista entretenido por la zona de la Avenida del Puerto. El turista, un polaco o un checo, alemán no, porque a los alemanes o a los franceses o a los ingleses debe ser difícil robarles, no lucía ebrio, aunque sin dudas estaba ebrio y es posible que drogado, pues Maulini corrió hasta desfallecer, pero nadie lo siguió. Ni el turista, ni un grupo de turistas, ni un santo alumbrado de última hora y mucho menos la Policía. Tomó una máquina cerca del túnel de La Habana y le pagó veinte pesos al chofer —algo que nunca hacía— para que lo dejara en la misma puerta de su casa. Que no era su casa, sino un alquiler. Maulini vivía allí desde hacía dos meses. Desde que dejó la universidad y su madre se insultó y aquello provocó entre ambos una discusión fortísima y entonces, antes de que la situación empeorara, Maulini decidió largarse. Aunque, ciertamente, cuando alguien decide irse de algún lugar las cosas no pueden andar peor, han llegado a su límite, excepción hecha de los profetas y de las personas muy juiciosas, que saben con años, y a veces con décadas de antelación, cuándo el cielo o el porvenir van a tornarse grises y el clima, a su vez, volverse insoportable. Los robos ocurren de día y en las librerías más públicas, tanto estatales como privadas. Maulini no se rompe la cabeza. Usa un recurso fácil, poco inteligente, incluso vulgar, pero siempre efectivo. Tuerce el libro, se lo guarda bajo el pantalón y sale caminando despacio. Cuando dobla la esquina vuelve a sacarlo y echa a correr. A Maulini le gusta correr, pero nunca nadie lo sigue. Como si robara en librerías fantasmas, o él mismo fuera un fantasma, o la ciudad en la que Maulini perpetra sus atracos fuera, en su totalidad, una ciudad fantasma. Mientras corre, piensa en estas cosas y piensa, además, que de ser así tendrían que existir también las detenciones fantasmas. A Maulini le preocupan tales cuestiones y una tarde, al huir a la desbandada de la librería de 25 y O, lo invade un sentimiento de terror, lo recorre un corrientazo y una fatiga intensa que le quiere decir, aunque al final no se lo diga, pues Maulini entiende desde las primeras señales, que ya estuvo bien, que por el momento debe parar y que más vale no forzar la buena fortuna, la derecha que el azar le ha tendido en cuanto a sus atracos se refiere.

En la noche, le cuenta a la señora del alquiler (la señora se llama Isabel) lo sucedido y esta le aconseja que se dedique a la fotografía. Para algo, dice, te han puesto una Nikon en las manos. No para que la vendas, hijo, no para que la eches a un rincón, sino para que te apertreches detrás de ella y cuando creas conveniente aprietes el obturador. A Maulini le agrada la señora Isabel, lo trata en un tono maternal, aunque a veces se vuelva estúpida. Le satisface su preocupación y hasta su acento, el acento no cubano de sus consejos. También le satisface el precio pírrico del alquiler. Cuando debiera ser él quien estuviera alquilándole a una extranjera y cobrando por ello una buena suma, sucede que es la extranjera quien le alquila y quien, además, solo le cobra porque evidentemente precisa del dinero. Nunca le ha preguntado a qué se debe tanta generosidad. Tampoco le ha peguntado de qué país procede o bajo qué circunstancias su cuerpo vino a caer en un lugar tan jodido como Centro Habana, cuando la mayoría de los extranjeros se refugian en el Vedado o en Miramar. El único tipo venido a menos que vive en el Vedado y que Maulini conoce es el librero de Calzada y K, que es con quien lleva el negocio. La tarde que abandona su casa, además de llevarle la mercancía, Maulini le propone que no le retribuya nada, a cambio de que lo deje quedarse allí. El hombre le dice que no, pero que podría resolverle un sitio. Maulini le dice que debe ser barato y el hombre le responde que lo sabe, que el sitio es barato y más acogedor que la librería, una covacha repleta de estantes y que a Maulini siempre le ha parecido deplorable. Allí van a parar todas sus carreras y todo lo que en su vida, excepción hecha de la Nikon D-360, ha robado. Maulini le pregunta al hombre que por qué no lo deja quedarse ahí y el hombre le contesta que por su bien. Luego le dice que si se queda ahí el negocio se vendrá abajo y Maulini no sabe si el hombre lo dice porque dos personas, en una situación como la de ellos, no pueden vivir juntas, o porque en caso de que vivan juntas, más tarde o más temprano alguien terminará en la policía.

Y con las fotos ¿quién me enseña?, pregunta Maulini. Te enseño yo, dice Isabel. ¿Usted sabe? Yo soy fotógrafa, hijo. ¿Y el negocio de los libros cómo queda?, insiste Maulini. No te conviene, hijo, ese negocio no te conviene, déjalo y punto. Se vendrá abajo. No, no se vendrá abajo, el negocio proseguirá, dice Isabel, convencida, como si hubiera visto esa película muchas veces o como si supiera que primero se cae La Habana antes de que la librería de Calzada y K y su librero se caigan y no se repongan. Maulini titubea durante un rato, pero al final es convencido, más por el recuerdo de la fatiga intensa que porque la señora Isabel insista. En cuanto le es posible se llega hasta donde el hombre y le dice que no piensa seguir en el negocio. Lo asombra que el hombre no se inmute y que su rostro sea un rostro, más que enfadado, satisfecho. Aunque no es, en verdad, ninguna de las dos cosas. Tranquilo, muchacho. Ve con Dios, le dice. Maulini se despide y cuando sale a la calle y la brisa de la ciudad se le cuela por la camisa llega a sentir, al menos por un instante, algo parecido a la libertad. Algo parecido al miedo, algo parecido a la incertidumbre, pero algo, también, parecido a la libertad. Luego Maulini se llega a la esquina y entra en una cafetería y pide un café. Luego se toma el café y luego no sabe si ir al cine o caminar un rato por la Avenida del Puerto. Finalmente merodea por el Vedado y termina en el Chaplin. Pasan una película brasileña. Una película que, sin dejar de ser latinoamericana, necesita subtitulaje. Se llama Carretera, o algo así, y narra el viaje de alguien (ese alguien cuenta desde la cámara. Nunca muestra su rostro. Su rostro es la pantalla) por zonas pobres de Brasil. La cámara va de comunidad en comunidad, de caserío en caserío, y la película es, cree Maulini, una denuncia de la situación económica y social de esa región y también de todo el continente. Niños con hambre, mosqueados. Mujeres sucias, sin tetas. Descampados largos. Charcos de agua insalubre. Agua verdosa. La gente se levanta y se marcha. Maulini no se marcha, pero se duerme. La voz en off le embota el entendimiento y le cierra los ojos. Lo despierta la música de los créditos. Dos horas después llega a casa de Isabel, toma una sopa, conversan un rato y el tema de la fotografía les roba la atención.

En dos meses Isabel le enseña lo que sabe. Estudian por la mañana y por la tarde practican. Ambos se toman un aprecio fuera de lo común, se vuelven imprescindibles. Comienzan el nuevo negocio. Isabel, por ahora, consigue los contactos y Maulini tira las fotos. Deja de pagar el alquiler. No se han acostado. No se han besado. Pero viven como novios. Por la diferencia de edad cabría decir que como hijos, pero la naturaleza de la relación indica que se compenetran como si fueran novios o esposos. La suerte les favorece. Los toma de la mano y los conduce. Cubren bodas, fiestas, cumpleaños. Hacen dinero, mucho. Isabel destina su cuarto para estudio. Con ese pretexto empiezan a dormir juntos. Una noche, tras haber revelado unas cincuenta imágenes, compran unas cervezas y se sientan en la sala a tomárselas. Hablan bastante. Maulini le relata la relación con su madre e Isabel, a su vez, el modo todavía inexplicable en que terminó en Cuba. Maulini no pregunta lo que no le dicen. No pregunta, por ejemplo, cuál es la relación pasada entre Isabel y el hombre de Calzada y K. Se muere por saberlo, aunque quizás no quiera enterarse del todo. Sospecha que fueron amantes o pareja durante algunos años. Por lo menos amigos fueron. Amigos o amantes o pareja con una relación pasada muy fuerte y ahora con una relación inexistente pero real, con una relación, especula Maulini, no basada en la necesidad física, pero sí en el pensamiento y en la protección a distancia. Maulini llega a suponer que tanto Isabel como el librero conocen algo que él ignora. Algo, por lo demás, que no solo él desconoce, sino algo que también desconoce el resto de La Habana, una palabra o un gesto o un suceso de cuyo total anonimato dependen no solo el negocio de los robos de libros y el negocio de las fotos, sino muchísimos otros negocios impensados y distantes. Isabel le pregunta si ha fumado marihuana y Maulini le responde que no. Como no entiende el por qué, deduce que Isabel sí la ha fumado, solo que no había encontrado la manera de decírselo. Ya casi ningún joven fuma marihuana, le dice, desenfadada por los efectos del alcohol. No es cierto, cuando estaba en la universidad algunos fumaban marihuana. Eso debe ser campanilla, cualquier invento, difícilmente marihuana. ¿Y cómo es? Como un cigarro. Maulini se da un trago y con una voz casi de disculpas le aclara a Isabel que no cómo es, sino cómo se siente, qué se experimenta. No sé, contesta Isabel, lo que has oído siempre. Yo no he oído nada. La cabeza te da vueltas, parece que eres un avión con alas grandes y que despegas como los aviones y que las nubes te cubren y el aire y el viento te acarician. Parece que te sumerges en agua tibia o en una taza de té humeante… eso, en una taza de té humeante… un olor agrio y placentero. ¿Es mejor que la cerveza? Sí, es mejor que la cerveza, dice Isabel y se acerca. ¿Y dónde se consigue? No sé, antes en el Cerro o en San Miguel, pero ahora no sé, le susurra al oído. Era pura, marihuana buena, no la campanilla que prueban tus amigos. No eran mis amigos, dice Maulini, estudiaban conmigo, pero no eran mis amigos. Bien, para el caso, era marihuana de calidad y apuesto lo que sea a que esa marihuana se ha perdido. Isabel lo besa y Maulini se queda tieso. Lo besa largamente. Maulini parpadea y siente el corrientazo previsor y luego se mantiene así, con los párpados bien abiertos y temblando. Observa cómo Isabel lo engulle y por corresponderle empieza a mover la boca. Isabel tiene los ojos cerrados. Maulini nota que Isabel ha empezado a soñar. En el rostro se le descubre que está soñando. Que está soñando con algo sin fondo o con algo trabajoso, no un sueño lo que se dice fácil o placentero, sino tormentoso e indiscernible, por lo que no sabe si despertarla o no. Al final decide no despertarla. La lleva hasta el sofá y la acuesta allí y se arrima a su lado y ya por último, antes de cerrar los ojos, mira hacia la mesa y se percata de que encima hay unas diez o doce latas de cerveza, todas vacías. Sabe que esas latas han tenido su efecto, pero no sabe si maldecirlas o bendecirlas y tampoco sabe si al otro día se acordarán de todo o no se acordarán de nada.

Durante las semanas siguientes la rutina prosigue, hasta que a Maulini le llega, a través de alguien, la propuesta de hacer desnudos. La idea le seduce. La comenta con Isabel, pero Isabel se niega. Le dice que no vendría bien, que es ilegal. Maulini no entiende cómo a una marihuanera le preocupa tanto lo ilegal. Isabel le está mintiendo, sospecha, y las razones por las que se niega a extender el negocio son otras. Maulini no le alza la voz, solo le insiste. El ambiente se tensa, una pasta gris. Nunca han discutido o discrepado tanto. Luego le dice que se lo piense, pero que todas maneras harán los desnudos, porque se ha cansado de los trajes y los cumpleaños y las fotos de bodas. Isabel, como era de suponer, cede. Arrancan en tres días. Al principio asisten muchachas del hampa habanera. Hermosas, pero marcadas por el signo de la humildad e incluso por el de la pobreza. Después vendrán mujeres más recatadas y hay algunas que Maulini conoce de sus años en la universidad. Conoce, por ejemplo, a una muchacha de Arte. Es algo que le place. Ver como posan ante sí personas que hace unos años ni imaginaba contemplar en cueros. Isabel le alerta. Se está haciendo menos dinero, le dice, pero Maulini luce cómodo. No orondo, porque su carácter es recatado, pero sí satisfecho con lo que hace. No se mueve del estudio. Las sesiones son allí. Hace fotos a contraluz y fotos de perfil y fotos nada más que a los senos o a los muslos o a las nalgas y luego mediante técnicas de edición retoca los defectos físicos de las mujeres. Isabel casi ni le habla y durante las últimas semanas se ha quedado a dormir fuera, se ha ausentado más que de costumbre.

La tarde del suceso definitivo, dos hombres visitan la casa. Inspiran miedo. Maulini no cree que tipos tan recios puedan vivir en Cuba. Hombres a los que el dinero o el riesgo o la secta secreta a la que pertenecen les otorgan un aire gansteril. Isabel vende el estudio y Maulini evita moverse. Su mirada ha ido del pánico al vacío y ahí se ha estancado. La transacción termina. Isabel se va al cuarto. Lo llama. Le dice que tienen que hablar y que es urgente. Maulini cree que le va a reprimir, pero camino al cuarto, un poco más centrado, piensa que Isabel no es de esas mujeres y que hace rato la relación de ellos superó las reprimendas y que en última instancia no hay nada que reprimirle, en todo caso explicarle. En efecto, Isabel abre un maletín y le enseña, según ella, el dinero ahorrado en años. Le propone que se vayan juntos del país. Le dice que ella está dispuesta a casarse y a pasar como esposos y que en menos de un mes están partiendo para México y que allá, en México, ella cuenta con amistades y trabajo seguro. Que podrán montar más de un estudio y que él podrá, incluso, estudiar fotografía, que ella le cubre los gastos. Maulini solo atina a decir que en Cuba también puede estudiar fotografía e Isabel le responde que sí, que puede estudiar fotografía, pero que no podrá montar una línea de desnudos y ni siquiera una línea de paisajes. Y bien, hijo, qué me dices, le pregunta al final. Maulini la mira, se mira las manos y luego le dice que no sabe, que le parece que se irá un rato por ahí, a caminar. Sube a pie por calles poco transitadas y llega al Vedado. Piensa en Calzada y K, pero le falta valor para visitarla. Ninguna de las librerías en las que Maulini robaba, excepto la de 25 y O, queda en el Vedado. Hace meses que no corre. Han abierto un puesto nuevo cerca del Coppelia, una carpa naranja de muy mal gusto y seguramente con libros horribles, aunque Maulini no sabe de eso, pues nunca ha leído uno. No le interesan. Igual decide probar suerte. No por dinero ni por placer, sino por el hecho de probar.

Los veladores conversan. Actúa como de costumbre. Agarra un libro cualquiera y pregunta el precio. Aclara que es para un regalo y que no sabe mucho de precios ni de literatura y que si le pudieran recomendar algo. Había quienes, rememora, sí le sabían decir, sobre todo en las librerías privadas. En la carpa naranja, obviamente, no le recomiendan nada. Nosotros tampoco sabemos mucho, le dice una muchacha, perfecta, según su ojo artístico, para una sesión entera sobre sus caderas. Acabamos de empezar. ¿Es del estado la librería? No, le dice, es privada, de mi padre. Algo ha cambiado, piensa Maulini. Toma un libro al azar, lo esconde y se despide. ¿No vas a llevar nada? No, nada, dice, gracias. Enfila hacia el Coppelia. No corre ni se agita porque entiende que nunca ha hecho falta ni agitarse ni correr. Pide dos vasos de helado y se sienta solo en una mesa. Pone el libro encima. ¿Será México como dicen? ¿Será un buen país para tomarle fotos? Cuando la dependiente se acerca para cobrarle, Maulini le dice no llevo dinero, pero tengo este libro. La dependiente se echa a reír. Déjame el libro y lárgate. Maulini obedece. Díaz de paz, lee la dependiente. Tal vez me entretenga, piensa. Guarda el libro en el delantal y sigue para la próxima mesa. Ahora los vasos de helado los tendrá que pagar de su bolsillo.