En varias ocasiones me he referido a la existencia de personajes acartonados, prosa anquilosada y argumentos endebles, fundamentalmente en la narrativa moderna, donde la necesidad de entregar una obra terminada en tiempo hiere la forma, aunque las editoriales muchas veces se hacen de la vista gorda en este aspecto, con tal de mantener activa la audiencia de tal o más cual novela.

Ese accidente niega la fe de un discurso demasiado exquisito en los libros de ficción e impide, de camino, exigirles a los creadores mayor dedicación durante el necesario proceso que secunda a la redacción. Lejos quedó la costumbre de reescribir dos, tres, cinco… hay quien sumaba cien veces, el texto original para hallar esa cadencia, ese ritmo a veces imperceptible, que nos permite avanzar en la lectura como un kayak afilado en las frías aguas del ártico, sorteando icebergs y corrientes traicioneras. No afirmo que sea en todos los casos, al tanto estoy de los peligros que acechan tras los absolutismos, pero no yerro al afirmar que la mayoría de los escritores modernos presumen incólume su “detector de mierda”, utilizando la frase de Hemingway, y no porque sus obras sean de perfecta higiene, sino porque esquivan el filtraje acucioso de una correcta pesquisa intelectual.

Esto en cuanto a la palabrería, ora insana, ora bienaventurada, más siempre necesaria, de obras literarias made in XXI. Replica pues un fenómeno incluso predecible a partir de las circunstancias comerciales de nuestro siglo y el empobrecimiento educativo del que son víctimas las últimas generaciones, cuyos representantes sencillamente se hastían de una prosa barroca, al estilo del boom latinoamericano, o en la cual se debe escarbar con exceso (para una mente en franco declive analítico-literario). Necesitan un lenguaje claro y directo, de preferencia que refleje un cúmulo de acciones trepidantes, energéticas, capaz de arrancarlos, mientras se extienda la lectura, de este otro mundo no menos agitado en que nos movemos a diario.

Se trata entonces de una competencia entre dos opciones de vida. Si la propuesta ficcional vence, tendremos un lector apasionado; en caso contrario, otro sujeto atolondrado con las displicencias del día a día. Un detalle inquietante comuniza ambas opciones y es la falta de contraste entre ellas. Al estrés y enajenación palpables en nuestro entorno los combatimos con dosis recargadas de idéntico estrés y enajenación acopladas al hábitat de nuestros personajes. De tal forma, el público promedio siente una engañosa sensación de alivio a partir de las frustraciones que encuentra en esos seres hechos de palabras. Ídem a las víctimas de secuestro cuando, una vez que cesan los golpes y violaciones, conciben cierta gratitud por sus captores sin percatarse de que siguen atadas con cadenas.

La percepción de alivio en el sujeto moderno, con la vista perdida en novelas comerciales o películas de cine, se justifica no por la ausencia de sus malestares sino por el engañoso resultado que sucede a la comparación entre sus problemas personales y los que sufren los personajes de ficción.

Si algo nos inquieta hoy es desconocer a nuestro vecino. Sabemos los rasgos fenotípicos de quien saludamos casi a diario, pero estrecharnos la mano en ningún caso aporta datos relevantes sobre qué hicieron esas manos la noche anterior. No sugiero (únicamente) malicias, sino también calamidades. Es ingenuo ignorar la siguiente verdad: comprobar que las desventuras del prójimo superan las nuestras, nos reconforta.

Puede que suene egoísta, y sin duda lo es porque forma parte de nuestra dicotomía como ser social e individual. No en balde nos enseñan, desde niños, “a compartir”. Rara vez se necesitan lecciones para acaparar. El egoísmo, biológicamente, encuentra su justificación en la necesidad de supervivencia, mas esta máxima choca tarde o temprano con las reglas básicas, aunque transigentes, de la vida en colectividad.

Es entonces que necesitamos patrones de conducta, de preferencia si los mismos vienen representados por figuras de carne y hueso que nos convenzan de ser imitados. Sin embargo, Jesucristo, aun si limitamos su participación en la historia humana como un simple mortal —ya esta ligera acotación resulta suficiente causa de malestares— resulta difícil de calcar y, ciertamente, las consecuencias pedestres de su actuar incólume no son muy seductoras que digamos: a la postre, latigazos, escarnio público y la muerte… casi nada.

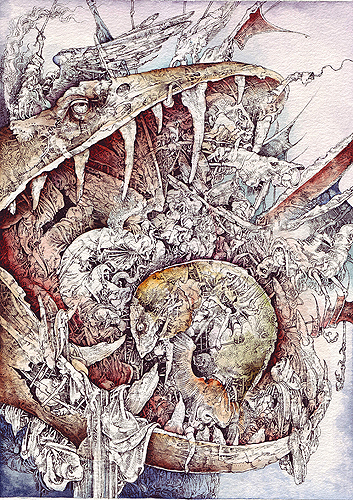

En aras de mitigar tamaño reto conductual se crean los personajes de ficción. Nuestros vetustos y enciclopédicos griegos pretendieron, desde su mímica teatral, trazar pautas convenencieras para sus gobernantes —lo siento si ensombrezco un poco su idílica concepción del teatro antiguo—, hoy la idea arquetípica no varía mucho, siempre y cuando entendamos como gobernante no a un sujeto presidenciable, sino la búsqueda incesante de mejores horizontes para nuestros bolsillos.

De eso se trata, a fin de cuentas. De moldear personajes históricos que escapan, por su enormidad, al burdo remedo, y acercar, desde la imaginería más o menos creativa —a veces se trata de vulgares plagios—, otros nombres que nos hagan soñar con un mundo mejor. No idílico, sino asible, ajustable… sencillamente, nuestro.

Es por la urgencia de crear un mensaje lo suficientemente claro que los personajes (no sólo en la literatura, se mueven igual de endebles en las letras de la canciones, el teatro y, sobremanera, en la cinematografía) cada día se tornan más acartonados.

Los buenos, son buenos. Los malos, tanto peores. En este punto confieso mi insolvencia para determinar dónde radica el problema, si en la capacidad receptiva del público o en la habilidad creativa del autor. Realmente, la acotación definible de uno u otro escenario no rescata mi angustia de este desafuero que me embarga. No quiero asumir una posición apocalíptica, ni caer en las tentadoras descripciones de un pasado mejor. La calificación del ayer, desde el presente, es tan perecedera como adivinar el futuro desde las ramas de unas hojas flotando en el té de las cinco. No creo que existieran mejores seres humanos antaño, acaso menos acicates. O en todo caso, rectifico, menos posibilidades de acceder a los milenarios acicates de siempre.

Aún así, la urgencia de una alternativa plausible a nuestros sentidos y acorde a los tiempos que vivimos, se torna impostergable. Igual que el aliviadero de una presa, requerimos de cierto cataplasma para nuestras dolencias de espíritu. Algo, alguien, que nos asegure que no estamos solos, que los problemas alrededor de nosotros ya asediaron a otros y, lo más importante, estos otros… sobrevivieron.

Desafortunadamente los modelos que nos presentan hoy son tan difíciles de imitar como el mismo Jesucristo y es que la caracterización de los personajes creativos raya la perfección y se hacen más inasibles que otros héroes legendarios. Pensemos en un personaje histórico, el Cid Campeador, por ejemplo. Su historia pronto alcanzará los dos mil años y a pesar de ello no se transfigura su proyección idílica, misma que jamás ha sido lacerada por evidentes rasgos humanos. ¿Alguien olvidó acaso que Rodrigo Díaz de Vivar engañó a los judíos Raquel y Vidas, con arcas llenas de arena en lugar de alhajas, antes de abandonar Castilla?

Empero tantas fueron sus hazañas que se perdonaron sus patrañas.

Si un Cristo cinematográfico preguntara hoy por quien esté libre de pecado, a nadie extrañe si piedra alguna fuese jamás lanzada. Los héroes de ficción que se elaboran en la actualidad son tan perfectos como la imagen de los políticos que nos gobiernan. Perfectos y, por supuesto, increíbles.

Es importante comprender que, así como la sombra evidencia nuestra presencia física, los personajes ficticios ratifican nuestra existencia. Mientras mejor elaborados estos se encuentren, más fácil será la tarea de reconocernos. Nadie confunda el sentido de esta correspondencia: el arte ayuda a reconocernos, pero subsiste porque nosotros se lo permitimos. Nada más.