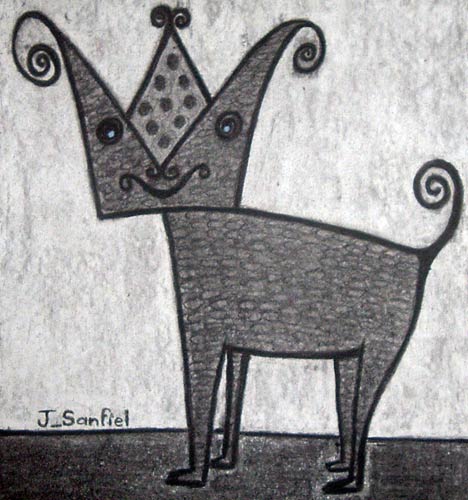

Minucia no era persona, tampoco animal, supongo. Parecía un muñeco para niños, sin especie definida. Cuatro patas con manitas. Orejas redondas. Grandes ojos.

—Es una Minucia —me dije cuando lo vi, y así lo llamé siempre.

Lo descubrí debajo de una silla, desde donde me observaba con gran atención. Al ver que yo reparaba en su presencia pegó un brinco de alegría, se golpeó la cabeza contra el fondo de la silla, fue de nalgas contra el suelo y luego de patalear un poco boca arriba, logró volver a su posición inicial. Sonrió y vino a mi encuentro.

Podía andar sobre sus patas traseras, pero con la torpeza de un bebé aprendiendo a caminar. Llegar a mí le resultaba toda una proeza, así que fui a asistirlo y de paso lo cargué. Cuerpito menudo, cubierto de pelillos suaves. ¡Una delicia!

Traté de averiguar de dónde había salido, para devolverlo: nadie lo había visto antes. Todos se encantaban al verlo. Creo a muchos les hubiera gustado quedarse con él. Minucia no les prestaba atención. Si alguien le hablaba hundía más su cabeza en mi pecho. De allí la apartaba únicamente para mirarme a los ojos. ¡Se veía tan feliz! Como si me hubiese estado buscando toda su vida.

De regreso, en la casa, le preparé una camita. Fue inútil. Quería estar todo el tiempo junto a mí, y si no lo tenía cargado, se abrazaba a mi pierna, apretándola fuertemente y ahí se quedaba. Debía andar con él por toda la casa, como si fuera una polaina.

A la hora de dormir, me negué a brindarle lugar en mi cama. Una, porque Daniela, la muchacha con quien yo estaba entonces, venía a dormir conmigo frecuentemente. Otra, porque me daba miedo aplastarlo dormido. Sin embargo, para eso hubiera tenido que amarrarlo. Se tendió junto a la cama y cuando regresé del sueño, al ratico, ya lo tenía abrazado a mi pierna. Fue una noche larga. Angustiosa. Sin darme cuenta le daba patadas contra pared. Me despertaba sobresaltado. Él me miraba y sonreía disimulando el dolor con tal que lo dejara seguir allí.

A Daniela le cayó muy bien Minucia.

—¡¿Y esta cosita?! —preguntó agachándose para acariciarlo.

La “cosita”, respondió con una leve contorsión por las cosquillas y se trasladó hacia el otro lado de mi pierna, como un niño penoso. Daniela intentó desprendérmelo para cargarlo y él se negó con tanta insistencia que mi novia desistió.

—Al parecer, nada más le gustas tú —concluyó ella riendo enternecida.

Luego, hasta me llamó cruel por tratar de obligarlo a dormir solo. Le atrajo compartir nuestro lecho con la dulce criatura. No hicimos el amor, ni esa, ni las siguientes noches. La primera no se nos ocurrió. Días después lo intentamos creyéndolo dormido. De pronto lo vimos observándonos boquiabierto y la risa disipó el entusiasmo. Si me miraba no lograba concentrarme, y él me miraba todo el tiempo.

Decidí encerrarlo. Cuando me vio alejarme sin poder seguir detrás de mí, su rostro se transfiguró de espanto, y al instante se desvaneció. Grité, lo levanté enseguida, intenté darle agua, reanimarlo de algún modo. ¡Parecía muerto! ¡Y yo sólo podía acusarlo de quererme sin moderación! Al fin conseguí revivirlo.

Abrió sus grandes ojos y al verse en mis brazos sonrió enternecido. Lo llevé conmigo a la cama y antes de apagar la luz yo mismo lo puse amorosamente sobre mi pierna.

—No me gusta lo que está pasando —dijo Daniela.

Yo trabajaba en oficinas y mi jefe me había advertido ya en más de una ocasión que no podía llevar allí a Minucia. Si la simple amenaza de separarlo de mí casi le ocasiona la muerte, ¿cómo abandonarlo por toda una jornada? Mis compañeros de trabajo se burlaban. Por ninguna calle pasaba inadvertido. Me había convertido en toda una celebridad. ¡El hombre del bicho! Los niños se asomaban a mis ventanas para verlo. Cualquier conversación con un amigo terminaba en el tema. Ya no salía a ninguna parte si no era imprescindible. Muchas veces tocaban y no abría la puerta. Hasta llegué a poner candado por fuera en la verja para hacer creer que no me encontraba.

Minucia se mantenía despiadadamente cariñoso. Solo le interesaba estar pegado a mí. Ninguna razón lo convencía.

Le pedí muchas veces a mi jefe me diera un tiempo, hasta que el consideró ya era suficiente: perdí el trabajo. Daniela me llamó débil.

—¡¿Cómo esa cosa tan pequeña y frágil puede dominar tu vida?!

No sé. No sé como podía. Tenía que salir de él de alguna manera, pero cualquier manera era dejarlo sin mí, lo cual podía representar matarlo. Cuando pensaba en eso me sentía muy desalmado. ¡Él era tan frágil y me amaba tanto!

Daniela, por momentos, mostraba comprensión; aunque cada vez venía menos. Inventaba pretextos. Se iba enseguida. Me trataba con lástima. Fui yo quien le dije no viniese más. Aceptó sin réplicas.

Al año ya había perdido a casi todos los amigos. Y ni soñar con amores. Mis piernas, de tanto rozar con el cuerpo de Minucia, estaban llenas de llagas. Mi casa era una ruina y yo un indigente. Quienes no me rechazaban, me compadecían. Gracias a estos últimos no me había muerto de hambre. Solo un amigo: Rafael, me visitaba una o dos veces a la semana. Pasábamos un rato juntos y se despedía: ofreciendo su ayuda para cualquier cosa que me hiciera falta. Minucia trataba en vano de animarme pintando monerías. Yo me reía pocas veces, cuando ya el no reírme era muy prolongado. Quizás reír sea una necesidad fisiológica. Me parece que no siempre él comprendía. Disfrutaba al ver los desastres de mi pierna, como si creyera que yo era feliz por poseer esa muestra de su amor.

Me aterraba el futuro. Llegué a pensar en suicidarme. Un día empecé con fiebre y estas se tornaban más continuas y altas. El médico dijo se debía a una infección en las piernas, acompañado de cierto grado de neurosis. Me recetó antibióticos y sedantes. Sobre todo acabar de resolver “mi problema”…

Después de pensarlo mucho, me lancé en una acción desesperada. Yo sabía que me era imposible deshacerme de Minucia sin ayuda. La busqué en Rafael. Aprovechando una de sus visitas le deposité esta nota en el bolsillo:

“Ven una noche sin avisar, entra por cualquiera de mis ventanas rotas, arráncame a Minucia y llévatelo. No se trata de sorprenderlo a él sino también a mí. No me oigas si te pido clemencia ¡No hagas caso de nada! Llévalo bien lejos, de donde nunca logre regresar ni yo lo encuentre si voy a buscarlo. Nada más te pido sea un sitio donde él pueda encontrar a quien querer como a mí. A lo mejor así se salve”.

Rafael no volvió a mi casa por buen tiempo. La fiebre aumentaba. En medio del delirio comprendía la indignidad de mi mensaje. ¡Hasta los buenos amigos llegan a hartarse de tanta debilidad!

Lloré. Mi pequeño verdugo se angustió con mi llanto. Con actitud paternal me hizo acurrucar la cabeza contra su pecho diminuto. Quería protegerme. Impotente. No le alcanzaba el cuerpo para abrazarme.

Rafael no me había abandonado a mi suerte.

Aquella madrugada desperté amarrado: Varias personas se movían a mi alrededor en la oscuridad. Minucia empezó a gritar aferrándose a mi pierna. Alguien intentaba arrancarlo de allí. ¡Enseguida comprendí lo que pasaba! Sus gritos eran látigos sobre mi conciencia: ¡nada más quería que lo dejaran en paz! Me arrepentí de la nota. Le gritaba a Rafael aunque no lograba distinguirlo en el grupo. Solo conseguí que Minucia se enterara que era yo quien había ordenado hacer aquello. Hubo un fuerte halón. Sus huesitos traquearon y escuché como se desgarraba la carne: un chorrito de sangre tibia me corrió por la piel. Su queja se perdió en la noche. De un lado cayeron las cuatro paticas como gotas de agua. Aún solas querían agarrar algo que ya no encontraban. Del otro lado quedó el cuerpo iluminado por una linterna. Con la mirada me buscó en la sombra. No le importaba lo que le había hecho, tampoco que iba a morir, solamente verme, dedicarme hasta su último poquito de vida.

Rafael y los otros guardaron silencio. Minucia hizo varios movimientos tratando de acercarse a mí sin conseguirlo. Alguno se adelantó para ayudarlo, otro lo detuvo con ademán respetuoso. Mi pequeño amigo, pretendiendo consolarme, me sonrió por última vez. Luego expiró con un sonido apenas perceptible.