Los hermanos

Para Tony Santos

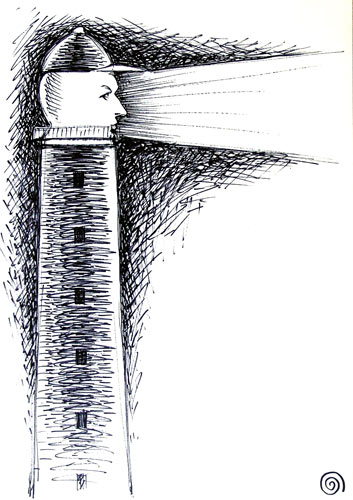

¿Sabías que tiene un tatuaje en el culo?, le preguntó Tony Santos a su hermano menor, quien, con la vista fija en el suelo, acomodaba con evidente apuro una buena porción de arena con las manos. No, no, alegó el menor. Tony lo miró como escudriñando un pensamiento, como si fuese un detective que con mañas legendarias resuelve casos complejos para llamar la atención, y se resguarda el rostro por la luz proveniente del faro Bahía de Cádiz que deja ver, a contraluz, su rostro imperfecto. Te dije que no sé, repuso el menor y desvió la mirada. Ya, olvídalo, ¿quieres?, es mejor apurarnos, no creo que nos hayan visto, dijo Tony al comprobar que, en efecto, la luz se encontraba ahora allá, donde pequeños botes olvidados que, al igual que tortugas panza arriba, eran descubiertos por retazos en la encapotada noche. Y bajó las manos.

Aquí el menor procuró un suspiro, como tramitando una lastimera culpa, de las que hacen que el estómago se contraiga, el corazón se dispare y tenga uno que repetirse, de manera educativa, cómo ha llegado al punto de parecer un lacayo, un fiel súbdito; y la sangre, en vez de ser propiamente sangre, fuese palabras como: no aguanto más, no dejaré que me utilices, tú fuiste el de la idea, termínalo solo ahora, y que por un miedo impersonal se rehúsan a ser expulsadas con todo placer. ¿Qué te pasa?, soltó Tony mirando la coronilla en la cabeza de su hermano; luego, igualando su estatura, agregó: No me digas que tienes miedo, al tiempo que tomó del bolsillo de la camisa un cigarro, un encendedor y encajó la cabeza entre sus piernas. A continuación giró el cigarro y lo ajustó de esa manera en la boca; miró para ambos lados y le dijo al mar, a los botes, a las pequeñas barcazas pesqueras que imitaban, de manera sinuosa, un horizonte con luces amarillentas: Tenía que hacerse, lo sabes bien. El menor, aún inmerso en un escrutinio hostil, levantó la mirada, hizo una pequeña mueca con la boca y Tony, dejando ver una sonrisa, le ajustó de igual modo el cigarro. Aspiró, y sus manos, llenas de arena, parecieron estar en complicidad con el humo que, siendo expulsado lentamente, hizo que Tony dijera: Coño, apúrate, no estamos de vacaciones. Y volvieron a ser sorprendidos por la única luz que pareció detenerse unos segundos sobre ellos. No te muevas, dijo Tony. No me muevo. No te hagas el gracioso. No me muevo. ¡Esto no es un juego! No me muevo. ¡¿Pero vas a seguir?! Y quedaron otra vez a oscuras. El cigarro circuló de boca en boca, el horizonte artificial comenzó a romperse; el tiempo de marea alta estaba por comenzar. Por fin, ¿cómo era el tatuaje?, dijo con tono sarcástico. ¿Qué? Me oíste bien. Mejor terminemos de una vez. Sí, dijo el menor. Tienes razón, terminemos, de todas maneras no creo que sepas, y rió con defecto. ¿Por qué no te callas y ayudas?, dijo el menor, y con los dedos hundidos en la arena, quedó así, sin moverse. Soy tu hermano mayor, recuerda. ¿Y eso qué?, la arena no mata. No lo digo por eso. ¿De qué hablas? Siempre soy yo quien tiene que resolver todo, terminó diciendo y, como si fuese un adicto de los que dicen esta será mi última vez, aspiró sabiéndose victorioso. Miró la colilla, se regodeó en ella y, con un movimiento ágil de los dedos, la envió hacia el fondeadero, a lo que le pareció era un gran vacío, una nueva forma que succiona de alguna manera colillas y odio, mentiras, trampas, la mismísima muerte que con ojos alquitranados devora a los que pudieron ser antes feligreses, seguido de un rápido escupitajo que traza de manera rara un arco en el aire y hace mojar su barbilla. Tenía que hacerse, volvió a decir y se limpió de manera torpe con el antebrazo; luego frotó sus manos, hizo un cuenco con ellas, las sopló y, dirigiéndose al menor, dijo: ¿Hace frío, verdad?

El gran ojo alquitranado era un verdadero espectáculo, uno donde solo se podía escuchar el trémulo golpe del rompiente, pilones y yaquis situados de manera torcidas. También lo era el mismísimo faro de vigilancia que dejaba al descubierto, además de los botes varados (antiguos partícipes de horizontes artificiales), las barcazas que a cada momento se advertían más nítidas. Coño, ¿no tienes frío?, repuso, y su interlocutor, inmerso un sin fin de preguntas, tramitó un jadeo que parecía decir (en un lenguaje dudoso): estoy cansado, ya no puedo más, no soy así, y esas cosas que suelen alegar los arrepentidos, los que con evidente desgano se postran ante un confesionario y exorcizan palabras hacia alguien invisible. Déjame tranquilo, ¿quieres?, dijo a secas, y sus dedos aun hundidos rozaron una nalga, luego un tatuaje, y recorrieron cada línea, cada relieve que causaba en él una mezcla de asco y éxtasis; el odio llegó después. Pero, ¿y a ti qué te pasa ahora?, mira la hora que es, esto es para hoy, ¿qué, acaso recordaste cómo era, o seguirás diciendo lo mismo? Dime una cosa, lo hiciste a propósito, ¿eh?, dime, dijo el menor volteando la cabeza, sin dejar de mover dedos. Ay, hermanito, ¿cuándo aprenderás?, ¿cuándo? ¿Acaso quieres burlarte de mí? ¡¿De ti?! ¿Por qué querría hacer tal cosa? Además, tú mismo dices que no recuerdas el tatuaje. No, no recuerdo, dijo con determinación. Ves, así las cosas son más fáciles, ¿no crees?, dijo al tiempo en que los dedos del menor, yendo ahora un poco más allá, se hundían entre las nalgas, entre lo que pudiera ser el epicentro de un huracán, uno que, en contraposición al ojo alquitranado, succiona almas, dinero, y que al final convierte a uno en un esclavo de por vida, en un cliché nocturno y que con paso apresurado persigue una muerte tan oscura como las siluetas de los hermanos, que en ese momento fue cortada por el haz de luz. Coño, otra vez, dijo Tony y le posó la mano en el hombro al menor. No te vuelvas hacer el gracioso, agregó soltándole una mirada de miedo, de puro miedo, de las que crispan la piel y llevan consigo sentencias virulentas, tóxicas como la mismísima brea de Bahía de Cádiz. Pero no pongas esa cara, hombre, parece que has visto al diablo, susurró Tony Santos en tono mordaz, dejando ver los dientes. Te dije que me dejaras tranquilo, y agitó el hombro. De verdad que no te entiendo, deberías darme las gracias. ¿Gracias?, primera y última vez, ¿me oíste?, última vez. Vamos, no tienes por qué ponerte así, dijo Tony retirando la mano del hombro, cada vez es más divertido, lo sabes, y el menor se llevó el dedo a la nariz, hacia otro escenario, hacia otra época, hacia otras calles, hacia otras esquinas, hacia otras circunstancias, y el tiempo pareció detenérsele, al igual que la luz sobre las barcazas pesqueras que se acercaban; era tiempo de marea alta. Ya terminé, ¿podemos irnos?, dijo el menor en tono derrotista, hurgándose la nariz; al tiempo que los dos agarraron las palas y se alejaron rodeando el fondeadero.

Fausto Pompa. La Habana, 1983. Narrador

Obtuvo el primer lugar en el encuentro-debate municipal de talleres literarios (Plaza, La Habana) en el 2009 y el tercer lugar en el encuentro-debate provincial del mismo año. Fue finalista en el Concurso Cosecha Eñe 2009. Durante dos años hizo lecturas en un espacio propuesto por el Instituto Cubano del Libro, donde la lectura y la crítica eran los eslabones principales. Ha participado en proyectos comunitarios en su zona de residencia. Es autor de la novela inédita La redondez absoluta y tiene en proceso Apología sobre la acidez. Ha publicado en diversos medios digitales y en la actualidad trabaja para revistas independientes en Canadá.