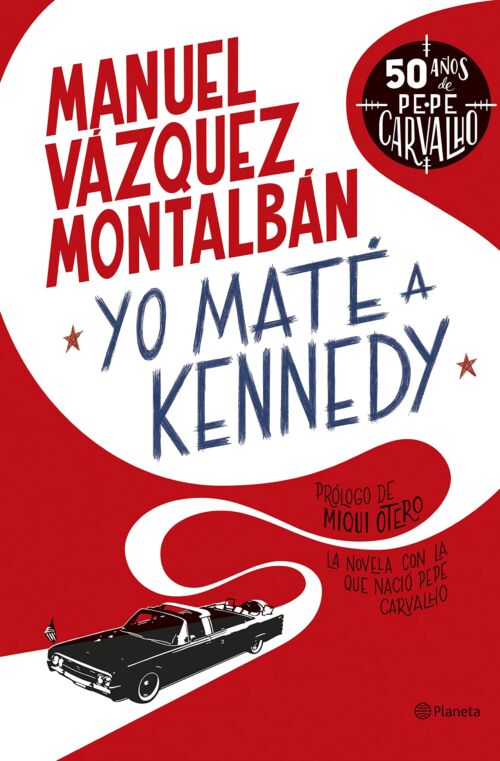

Resumen del libro:

En Yo maté a Kennedy asistimos al nacimiento de Pepe Carvalho como personaje literario, en el marco de una novela que abrió espacios a la libertad de leer y escribir en España. Presentada como una aparente novela de aventuras, es un ajuste de cuentas a todos los tópicos que formaron parte de la educación moral, política, sentimental de los españoles progres. Aquí, Pepe Carvalho es un guardaespaldas de origen gallego que ha sido miembro del Partido Comunista de España y ahora lo es de la CIA.

Prólogo

1.

Poco después de morir Manuel Vázquez Montalbán, cuando todos lloraban retahílas de palabras para agradecer su faena, su familia sufría un duelo mudo y perplejo en su (antaño bullanguera) casa de Cruïlles. Tras varios días, cuando su nieto Daniel, de cuatro años de edad, cayó en que su abuelo había quedado varado en Bangkok y no volvería, con esa tristeza intuitiva de quien no sabe aún nombrarla y la confunde con el nerviosismo, sentenció: «Em fa mal el silenci».

Al final va a ser cierto que Dios, sea quien sea y se esconda donde se esconda, revela a los niños lo que les oculta a los sabios. Porque no solo le hacía daño el silencio al pequeño, sino también a todos los lectores. Pero ¿a quién le había dolido más el silencio durante toda su vida? Seguramente, a quien se empecinó en obligarlo a hablar, a quien exploró el vacío de palabras que provoca el miedo justificado o la amnesia inducida, a quien intentó analizar lo que no se puede mirar, empalabrar lo que no se quiere explicar, pero no se puede no explicar, a quien decidió subrayar lo tachado. A quien no se sometió a la terapia del olvido. A quien insistió en que los muertos tenían mucho que contarnos, sobre todo aquellos a los que se les había negado la palabra. Muertos que no callan ni debajo del agua, ni mal enterrados. Es decir, quien mejor podía entender lo que sentía el nieto era su abuelo.

El hogar que presenció esa escena, recogida por José V. Saval en Vázquez Montalbán, una biografía revisada, juega un papel importante en esta historia. Un día, el suegro de nuestro autor le habló del castillo suizo que se había agenciado Georges Simenon gracias al éxito de su detective, Maigret. «Me pondré a escribir novelas como Simenon y me compraré un castillo en Suiza», contestó. El detective sería Carvalho, claro; el castillo, esa casa, y la suiza catalana (no adivinen visos malvados), el Empordà. El caso es que pocos años después del rapto de lucidez del pequeño, cuando constató que el silencio duele (y más cuando se enfría), descubrieron una placa conmemorativa en una de las paredes de esa segunda residencia: «Mas nunca se atraviesa el espejo de la propia memoria».

Pero ni las placas ni las estatuas («especialmente en climas lluviosos», añadiría Baroja) son suficientes. El prologuista tiene la misión de que jamás se interrumpa la conversación de los libros. Es, de algún modo, el encargado de que le hablen a un nuevo lector, se estrenen cada vez que se abren y no sean el mismo libro dos veces. De que se parezcan, en definitiva, a esa radio comprada en el extranjero que viaja por el espacio (de un país a otro), pero que sabe sintonizar la lengua del lugar de destino cuando se enciende. Los libros, que además de por el espacio viajan por el tiempo, tienen que hacer lo mismo. Y el prologuista es el responsable de girar la ruedecilla hasta que el mensaje y su música suenan nítidos, en el idioma de la época de destino. Y luego de subir el volumen.

Uno, y ese uno podría ser yo o podría ser usted, querido lector, podría preguntarse por qué ha recaído en mí esta misión. O, como diría aquel a quien se le presenta una notificación de Hacienda, una herencia de deudas, un payaso en un callejón, un regalo excesivo o un alioli cortado: ¿por qué yo?

2.

Habla Enrique Jardiel Poncela en el prólogo de Amor se escribe sin hache de que esa manía de confiarle el prólogo a otro escritor le parece «tan imbécil como el hecho de confiar a un amigo de palabra fácil la misión de declararse en nuestro nombre a la mujer que deseamos».

Podría pensar que me llamaron porque yo compré mis primeros libros de Montalbán (también este que el lector mantiene, eso espero, abierto) en el rastro de libros de segunda mano del Mercat de Sant Antoni, justo donde Montalbán descubrió a Azorín y Baroja. Pero lo más justo, pese a que quedé marcado por el autor desde aquel primer encuentro en mi barrio, sería admitir de una vez por todas que doy el perfil por «imbécil» y añadir que arrostro la tarea de la forma más voluntariosa.

La conclusión tendría aún más sentido si, como explicaremos, Yo maté a Kennedy, publicado hace ahora medio siglo, forma parte de una especie de subgénero por él inventado, mestizo y contracultural, llamado Literatura Subnormal.

Esa estética podría ser la más válida (es decir, lúcida) para retratar cierta realidad. El mismo Jardiel explicó que lo único sabio que podemos decir, ante la certeza de que el fondo del corazón humano es negro, ante la idea de que no hay nada en el mundo, ni lo más puro, que no se doblegue al dinero, es lo siguiente: «¡Miau!». Y Kurt Vonnegut, otro que tuvo que explicar lo que no quería explicar porque lo había padecido, dijo que no hay nada inteligente que decir sobre una matanza (en su caso, la de Dresde, en la Segunda Guerra Mundial). La matanza siembra a su paso un silencio solo picoteado por los pájaros. «¿Y qué dicen los pájaros? Todo lo que se puede decir sobre una matanza: Algo así como: ¿Pío-pío-pi?».

Desconozco a qué voz de animal recurriría Montalbán para explicar la fecunda historia de miseria económica y moral de este país. Quizás fuera el guarrido de un cochino, el rebuzno de un burro o, mejor, la estridulación idiota de miles de grillos. O quizás lo que escucharíamos sería otro tipo de onomatopeya: «clac-clac-clac», el sonido de las teclas de la máquina de escribir Continental que su padre le regaló cuando era un adolescente, su arma para enfrentarse al mundo y para confesar, algún día, que con ella mató a Kennedy. También para hacer hablar a los verdaderos hombres muertos que menciona en su ensayo Manifiesto subnormal: «La muerte es un hombre vietnamita, un niño biafreño, una muchacha extremeña que bebió lejía porque un muchacho le levantó las faldas y le metió un diablo en el cuerpo. Estos son los muertos que conozco y, sobre todo, estos son los muertos que reconozco».

No hay silencio, sino un cri-cri-cri o un clac-clac-clac. Sea cual sea ese sonido, tendremos que interpretarlo para entender este libro.

3.

No hay mejor arranque para cualquier historia que el que encabeza las rondallas mallorquinas: «Esto era y no era». Esto pasó en el mundo de la ficción, pero podría pasar en el nuestro. O pasó en la realidad, pero es tan absurdo que podría haberse dado en el otro.

Bien, Yo maté a Kennedy es y no es el primer libro de la serie Carvalho, su detective favorito. Lo es por muchas razones y no lo es por otras tantas.

Es mi obligación dejar aquí constancia de las segundas para que no se sienta usted engañado. Es posible que si se considera una persona metódica y ha comprado este tomo para conocer al famoso detective por orden cronológico decida pedir la hoja de reclamaciones o, tras un lanzamiento sublime, si además de método atesora puntería, acertar con todas las hojas (enlomadas y con tapa dura incluida) en la averiada cabeza del prologuista.

Si ha oído hablar del detective español más famoso, pero no ha leído aún ninguno de sus casos, puede que al comprar precisamente este primer tomo sienta que es como aquel (fatalmente incontinente) que abre una puerta pensando que es la del baño y descubre que dentro hay una reunión del G-8 o, mejor, como aquel otro que entra en el cine con su pareja e hijos a ver un estreno titulado Alta tensión, creyendo que es una inocente película familiar de acción, pero empieza a sospechar algo cuando el electricista cachas que visita la casa se deshace de la ropa mientras la anfitriona lo espera en la cama en déshabillé.

Porque hay muchos que consideran que no es esta la mejor entrada para el universo Carvalho. Y hay quien incluso dice que ni siquiera pertenece a esa serie, pese a compartir personaje y ser donde lo estrenó. En definitiva, si alguien entra buscando al Carvalho más reconocible en este libro no entenderá nada. Ahora bien, si sale de él sin pensar que lo ha encontrado no habrá entendido nada.

Yo maté a Kennedy es, de una forma indirecta, psicodélica, desencantada, ultrapolítica, subnormal, lúcida, divertida y rabiosa (aquí me detengo, que casi me ahogo), muy avanzada a su tiempo y sin embargo tan de su tiempo (1972), el mejor juego de llaves (y juego, a secas) para abrir y hasta descerrajar todas las puertas del universo Carvalho.

Esta novela es, por decirlo de otro modo, la pastilla Avecrem (concentrada, procesada, pop pero muy nuestra) del caldo que el gourmet nos servirá durante el resto de la saga.

Los convencidos pueden seguirme con fe, porque ahora hablaremos de un tema ligero: el mayor magnicidio de la historia del siglo XX.

…