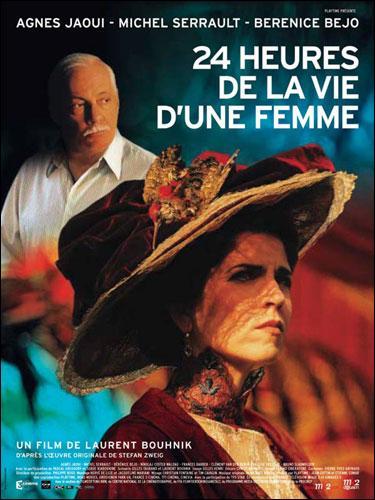

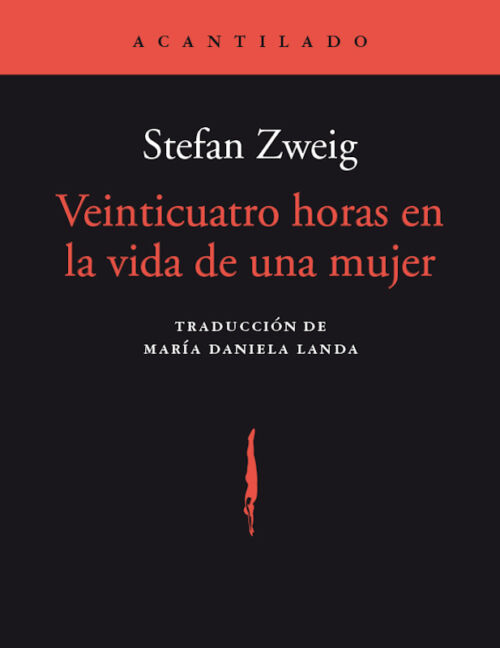

Veinticuatro horas en la vida de una mujer

Resumen del libro: "Veinticuatro horas en la vida de una mujer" de Stefan Zweig

«—¿Usted no encuentra, pues, odioso, despreciable, que una mujer abandone a su marido y a sus hijas para seguir a un hombre cualquiera, del que nada sabe, ni siquiera si es digno de su amor? ¿Puede usted realmente excusar una conducta tan atolondrada y liviana en una mujer que, además, no es ya una jovencita y que siquiera por amor a sus hijas hubiese debido preocuparse de su propia dignidad?».

En la pequeña pensión de la Riviera, donde entonces, diez años antes de la guerra, me hospedaba, estalló en nuestra mesa una violenta discusión que, exacerbando súbitamente los ánimos, amenazó con degenerar en furiosa reyerta.

La mayoría de los hombres poseen escasa imaginación. Todo lo que no les afecta de una manera inmediata y no hiere directamente sus sentidos, cual dura y afilada cuña, apenas logra excitarles; mas si un día, ante sus ojos y en una proximidad palpable, acontece algo insignificante, estallan inmediatamente en una pasión desmesurada. Entonces, en cierto modo, su apatía se trueca en vehemencia frenética y extemporánea.

Así ocurrió esta vez entre el grupo de personas enteramente burguesas que se sentaban a nuestra mesa, donde, de ordinario, nos entregábamos a un pacífico small talk y a pequeñas chanzas insustanciales, para dispersarnos una vez terminada la comida: el matrimonio alemán volvía a sus excursiones y a sus fotografías, el sosegado danés a su aburrida pesca, la distinguida dama inglesa a sus libros, el matrimonio italiano a sus escapadas a Montecarlo y yo a hundirme perezosamente en un sillón del jardín o a mi trabajo. Esta vez, en cambio, nos sentíamos todos irritados por la enconada discusión, y cuando alguno de nosotros se levantaba de la silla, no lo hacía con el gesto cortés acostumbrado, sino con acalorados ademanes que, como ya dije antes, adquirieron formas violentas.

El caso que así había alterado la placidez de nuestra pequeña mesa redonda era, sin duda, muy singular. La pensión en que habitábamos nosotros siete ofrecía exteriormente el aspecto de una villa aislada —¡ah, qué maravillosa perspectiva se abría a nuestras miradas a través de las ventanas sobre la playa rocosa!—, pero en realidad no se trataba sino de una dependencia más económica del gran Palace Hotel, al cual se hallaba inmediatamente unida por el jardín, de manera que nosotros, los vecinos de al lado, vivíamos en constante relación con sus huéspedes. El día de antes se había producido en este hotel un formidable escándalo. En el tren del mediodía, a las doce y veinte minutos (me veo obligado a citar exactamente la hora, pues se trata de un detalle importante para la explicación de esta historia y la de aquella disputa), había llegado un joven francés, el cual tomó una habitación que daba al mar; esto revelaba ya, de su parte, una holgada situación económica. Pero este joven francés, no sólo se hacía atractivo por su discreta elegancia, sino también y de modo especial por su singular belleza llena de simpatía; en su delicada y femenina faz, un bigote rubio y sedoso acariciaba sus labios sensuales y cálidos; sobre la blanca frente los oscuros cabellos, suaves y ondulados, se ensortijaban, y sus tiernos ojos cautivaban con la mirada…; todo, en fin, en su persona era delicado, seductor, amable pero sin afectación ni artificio alguno. A primera vista y observado de lejos recordaba a esos maniquíes de cera, de color rosado, petulantemente echados hacia atrás, que vemos en los escaparates de los grandes establecimientos de modas, y que, con un bastón de fantasía en la mano, representan el ideal de la belleza masculina; pero, visto de cerca, se desvanecía esa primera impresión, porque —¡cosa extraña!— su atractivo era algo natural, innato, como emanado de su propio organismo. Al pasar, saludaba a todos de una manera a un tiempo sencilla y cordial. Era realmente agradable observar cómo su gracia, siempre espontánea, se manifestaba en todo momento con naturalidad. Al dirigirse una señora al guardarropa, acudía solícito a recogerle el abrigo; tenía para cada niño una mirada cariñosa o una frase amable; se mostraba con todos como persona accesible y al mismo tiempo discreta; en una palabra, parecía uno de esos afortunados mortales que, conscientes de que resultan simpáticos por la clara expresión de su faz y por su gracia juvenil, transforman esa seguridad en una nueva gracia. Entre los huéspedes del hotel, que eran, en su mayoría, personas viejas y achacosas, su presencia ejercía un efecto saludable, y con ese ímpetu triunfal de la juventud, con esa agilidad y esa ansia de vivir de que están maravillosamente dotadas ciertas personas, captaba de modo irresistible la simpatía de todos. Dos horas después de su llegada, jugaba ya al tenis con las dos hijas del corpulento y acaudalado fabricante de Lyon, Annette y Blanche, de doce y trece años, respectivamente, mientras su madre, Madame Henriette, fina, exquisita, siempre muy retraída, contemplaba con una leve sonrisa a sus dos inexpertas hijas, tan niñas aún, flirteando inconscientemente con el desconocido. Por la noche, jugó con nosotros una hora al ajedrez, nos contó incidentalmente y del modo más discreto unas graciosas anécdotas; después, reuniéndose de nuevo con Madame Henriette, la acompañó largo rato en su paseo por la terraza, ejercicio al que la dama se entregaba todas las noches, mientras su esposo jugaba al dominó con unos corresponsales. Ya muy tarde, le observé aún en la penumbra de la oficina sosteniendo con la secretaria del hotel una charla íntima, muy sospechosa. A la mañana siguiente, acompañó a pescar a mi compañero danés y demostró grandes conocimientos sobre la materia; más tarde habló largamente de política con el comerciante de Lyon, demostrando ser un muchacho muy divertido, pues se oían a menudo resonar por las rocas de la playa las carcajadas del grueso señor. Después de la comida —es absolutamente indispensable, para la buena comprensión del asunto, que deje aquí exactamente consignadas todas las fases de la distribución de su tiempo—, estuvo sentado aún durante una hora con Madame Henriette en el jardín, donde ambos tomaron café; a continuación, jugó de nuevo al tenis con las dos niñas y charló con el matrimonio alemán en el hall. Hacia las seis, tropecé con él en la estación, cuando me dirigía a echar una carta. El muchacho vino apresuradamente a mi encuentro, para decirme, con aire de disculpa, que había sido llamado de improviso, pero que volvería a reunirse con nosotros dentro de un par de días. A la hora de la cena, se le echó realmente de menos, pero sólo su presencia, ya que en todas las mesas no se hablaba sino de él, alabando todos su manera de ser, tan simpática y alegre. Ya de noche, a eso de las once, me hallaba sentado en mi habitación terminando la lectura de un libro, cuando de pronto, a través de la ventana abierta, oí en el jardín unos gritos y llamadas inquietas, y observé allá en el hotel una inusitada agitación. Más alarmado que curioso, salvé corriendo los quince pasos que me separaban del hotel, y encontré a los huéspedes y al servicio sumidos en el mayor nerviosismo. Madame Henriette, mientras su marido, con su acostumbrada puntualidad, jugaba al dominó con sus amigos de Namur, había salido a dar su paseo de todas las noches por la terraza de la playa y no había vuelto aún. Se temía que hubiese sido víctima de un desagradable accidente. Y el marido, habitualmente tan cachazudo y lento, corría ahora como una fiera por la playa, gritando: «¡Henriette! ¡Henriette!», y su voz, desgarrada por la emoción, tenía algo de horrible y primitivo, como el aullido de una bestia enorme herida de muerte. Criados y grooms subían y bajaban las escaleras; se despertó a todos los huéspedes; se telefoneó a la policía. En medio de todo aquel barullo, se tropezaba siempre con el grueso comerciante que iba de aquí para allá, con el chaleco abierto, gritando, sollozando, clamando como un loco: «¡Henriette! ¡Henriette!» Entretanto, las niñas se habían despertado y, asomadas a la ventana, en camisa de dormir, llamaban desoladamente a la madre, hasta que el apenado marido corrió hacia ellas para tranquilizarlas.

Luego, ocurrió algo tan terrible que apenas puede describirse, pues la naturaleza humana, en momentos de violenta tensión, presta a menudo a los individuos actitudes de una expresión tan súmamente trágica, que ni la imagen ni la palabra sabrían reproducirlas con suficiente intensidad. De pronto, el grueso y pesado comerciante descendió los crujientes peldaños de la escalera con aire completamente fatigado, pero al mismo tiempo colérico. En la mano llevaba una carta.

—¡Llame al servicio! —dijo al mayordomo con voz todavía inteligible—. ¡Mande que se retire! ¡No hace ninguna falta! ¡Mi mujer me ha abandonado!

En el aspecto de aquel hombre mortalmente herido se observaba un esfuerzo por reprimirse, un esfuerzo de sobrehumana tensión ante toda la gente que le rodeaba, empujándose, para poder contemplarlo y que, luego, fue alejándose, presa de temor, de vergüenza, de turbación. Con todo, conservó todavía fuerzas suficientes para pasar tambaleándose por delante de nosotros, aunque sin mirar a nadie, y para apagar la luz del salón de lectura; después se oyó cómo su voluminoso cuerpo se desplomaba pesadamente en un sillón, al tiempo que se percibió un sollozo salvaje, brutal, la única manera de llorar de un hombre que no había llorado nunca. Y aquella congoja, aquel dolor elemental ejercía sobre cada uno de nosotros, aun sobre los más superficiales, un efecto aturdidor. Ninguno de los camareros, ninguno de los huéspedes a quienes atrajera la curiosidad, osaba arriesgar la menor sonrisa o, por el contrario, una palabra de consuelo. Silenciosos, como avergonzados ante aquella brutal explosión de sentimiento, todos, uno tras otro, nos retiramos a nuestras habitaciones, mientras allá en el oscuro salón seguía gimiendo y agitándose convulso aquel hombre dolorido, completamente solo. Mientras tanto, el hotel fue apagando sus luces, entre ruidos, murmullos, bisbiseos… hasta quedar sumido en el silencio.

Fácilmente se comprenderá que un suceso tan deplorable, desarrollado ante nuestras miradas, sacudiera violentamente la sensibilidad de personas como nosotros, acostumbradas a una vida de ocio, exenta de preocupaciones. Pero aquella disputa que después estalló de manera tan vehemente en nuestra mesa y que llegó a los límites de la violencia, si bien tenía como punto de partida aquel extraño incidente, en esencia era más bien una divergencia de principios, una lucha furiosa entre maneras opuestas de sentir y de concebir la vida. Debido a la indiscreción de una de las camareras, que había leído aquella carta —sin duda el desesperado marido, ciego de cólera y luego de estrujarla entre sus manos, la arrojó al suelo, sin darse cuenta de lo que hacía—, circuló pronto la noticia de que Madame Henriette no se había marchado sola, sino acompañada del joven francés (lo cual motivó que la simpatía por éste desapareciese rápidamente en la mayoría de los huéspedes). Desde el primer momento, se evidenció que aquella discreta Madame Bovary de tercer orden había cambiado su cachazudo y provinciano marido por el bello y elegante Adonis. Pero lo que a la pensión sorprendía sobremanera era el hecho de que ni el fabricante ni sus hijas, ni la misma Madame Henriette hubieran visto hasta entonces a ese Lovelace y que, por tanto, las dos horas de conversación por la noche en la terraza y la hora en que tomaron café en el jardín hubiesen bastado para decidir a una mujer de unos treinta y tres años, respetada por todos, a abandonar a su esposo y a sus hijas para seguir a un elegante joven desconocido. Este hecho, a todas luces evidente, era en general rechazado en nuestra mesa, por considerarlo un pérfido engaño, una ingeniosa maniobra de los dos amantes: no cabía duda de que Madame Henriette sostenía de antiguo relaciones secretas con el joven galán, el cual había venido allí únicamente para ultimar los detalles de su huida; porque —así lo consideraban— era absolutamente imposible que una mujer decente, después de un efímero trato de dos horas, se fugase tranquilamente a la primera indicación. Pero a mí me parecía divertido sostener una opinión opuesta y defendía enérgicamente la posibilidad y aun la verosimilitud de que una señora, tras varios años de matrimonio, decepcionada, hastiada, se sintiese íntimamente predispuesta a una aventura de ese género. A causa de mi oposición inesperada, la discusión se generalizó rápidamente y subió de tono, en particular porque los dos matrimonios, así el alemán como el italiano, juzgaban un desatino creer en el coup de foudre y lo rechazaban con ofensivo menosprecio, como una fantasía novelesca de mal gusto.

No hay por qué insistir aquí aportando todos los detalles del curso tempestuoso de una disputa desarrollada entre la sopa y el postre: sólo los profesionales de la table d’hôte suelen mostrarse ingeniosos, y los argumentos expuestos en el calor de una casual conversación de mesa son en su mayoría superficiales, por lo mismo que brotan sin reflexión y a la ligera. También es bastante difícil averiguar por qué motivo nuestra discusión adquirió rápidamente aquella virulencia; la irritación, creo yo, empezó a consecuencia de que los dos maridos, sin propósito deliberado, pretendían que sus respectivas esposas estaban a cubierto de la posibilidad de caer en tales vulgaridades y peligros. Desgraciadamente, para defender este punto de vista, no hallaron nada más feliz que objetar que sólo podía hablar así quien juzgase la psicología femenina a través de las conquistas casuales y fáciles; pero cuando la señora alemana lo salpimentó diciendo que había, de un lado, las mujeres honestas y, de otro, las de temperamento de cocotte, entre las cuales, en opinión suya, debía incluirse a Madame Henriette, entonces perdí la paciencia y me mostré, a mi vez, agresivo. Tanta resistencia a reconocer el hecho evidente de que una mujer, en ciertas horas de su vida, pese a su voluntad y a la conciencia de su deber, se encuentra indefensa ante el poder de fuerzas misteriosas, revelaba miedo del propio instinto, miedo del fondo demoníaco de nuestra naturaleza. Y parece que muchas personas experimentan cierto goce en juzgarse más fuertes, más morales y más puras que aquellas que son «fáciles de seducir». Yo, personalmente, encuentro más digno que una mujer ceda a su instinto, libre y apasionadamente, que no que, como ocurre por lo general, engañe al marido en sus propios brazos y a ojos cerrados. Así dije yo, poco más o menos; y cuando los demás, en el centelleo de la disputa, arreciaban en sus ataques contra la pobre Madame Henriette, más apasionadamente la defendía yo (yendo, en verdad, mucho más allá de mi íntimo sentir). Esta exaltación mía fue, como suele decirse en el argot de los estudiantes, una especie de tocata para ambos matrimonios, los cuales, lívidos de furor y formando un cuarteto no muy armónico, se lanzaron de tal modo sobre mí, que el viejo danés, jovial e indiferente, con el reloj de trinquete en la mano, como si actuara de árbitro en un partido de fútbol, iba amonestando a unos y otros hasta que se veía obligado a descargar un puñetazo sobre la mesa, exclamando: «Gentlemen, please!» Pero esto no producía más que un efecto momentáneo. Por tres veces estuvo a punto de levantarse airadamente, con el rostro enrojecido, uno de los comensales, a quien a duras penas logró calmar su esposa. En una palabra, unos minutos más y nuestra discusión hubiera terminado violentamente si, de pronto, Mrs. C., actuando de aceite balsámico, no hubiese calmado el encrespado oleaje de la conversación.

…

Stefan Zweig. (Viena, 1881 - Petrópolis, Brasil, 1942) fue un escritor enormemente popular, tanto en su faceta de ensayista y biógrafo como en la de novelista. Su capacidad narrativa, la pericia y la delicadeza en la descripción de los sentimientos y la elegancia de su estilo lo convierten en un narrador fascinante, capaz de seducirnos desde las primeras líneas.

Es sin duda, uno de los grandes escritores del siglo XX, y su obra ha sido traducida a más de cincuenta idiomas. Los centenares de miles de ejemplares de sus obras que se han vendido en todo el mundo atestiguan que Stefan Zweig es uno de los autores más leídos del siglo XX. Zweig se ha labrado una fama de escritor completo y se ha destacado en todos los géneros. Como novelista refleja la lucha de los hombres bajo el dominio de las pasiones con un estilo liberado de todo tinte folletinesco. Sus tensas narraciones reflejan la vida en los momentos de crisis, a cuyo resplandor se revelan los caracteres; sus biografías, basadas en la más rigurosa investigación de las fuentes históricas, ocultan hábilmente su fondo erudito tras una equilibrada composición y un admirable estilo, que confieren a estos libros categoría de obra de arte. En sus biografías es el atrevido pero devoto admirador del genio, cuyo misterio ha desvelado para comprenderlo y amarlo con un afecto íntimo y profundo. En sus ensayos analiza problemas culturales, políticos y sociológicos del pasado o del presente con hondura psicológica, filosófica y literaria.