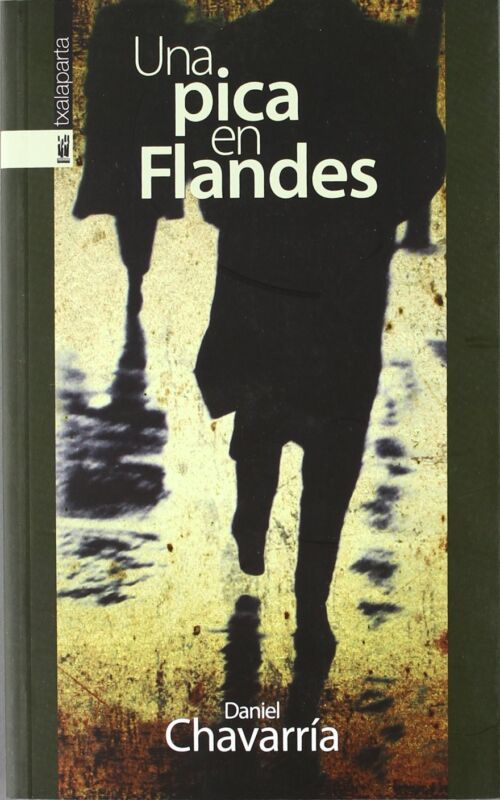

Resumen del libro:

En “Una pica en Flandes”, Daniel Chavarría teje una intrigante y divertida trama que envuelve a tres personajes muy peculiares: Óscar, un arqueólogo ateniense de orientación homosexual; Manfredo, un encantador profesor italiano con debilidad por las mujeres; y Gregorio, un individuo excéntrico que ha pasado gran parte de su vida bajo el techo materno.

La historia toma un giro fascinante cuando estos tres personajes reciben una misteriosa carta de una enigmática fundación. La propuesta es intrigante: descifrar enigmas a cambio de una recompensa monetaria substancial. Sin embargo, este desafío resulta ser mucho más complicado de lo que aparenta, llevándolos a enfrentar situaciones inesperadas y a revelar aspectos sorprendentes de sí mismos.

La novela nos sumerge en un juego de acertijos y descubrimientos, mientras nuestros protagonistas se embarcan en la tarea de desentrañar los secretos ocultos detrás de esta misteriosa fundación. El autor, Daniel Chavarría, hábilmente teje elementos de suspense, intriga y una pizca de humor a lo largo de la trama, manteniendo al lector cautivado y entretenido a medida que las historias de los personajes se entrelazan de manera ingeniosa.

La prosa de Chavarría es tan cautivadora como perspicaz, llevándonos a través de situaciones cómicas y sensuales mientras los protagonistas se adentran en este intrigante desafío. Los toques de sexo y humor añaden un sabor distintivo a la narrativa, creando una combinación única que añade profundidad y autenticidad a los personajes y sus interacciones.

A medida que la trama se desenvuelve, Chavarría revela con maestría los misterios detrás de la enigmática fundación y sus propósitos ocultos. “Una pica en Flandes” no solo es una historia de resolución de enigmas, sino también una exploración de las motivaciones humanas, la amistad inesperada y el poder de descubrir nuevas dimensiones de uno mismo.

En resumen, “Una pica en Flandes” es una cautivadora novela que combina hábilmente elementos de intriga, humor y descubrimiento personal. A través de sus personajes únicos y su trama enigmática, Daniel Chavarría nos sumerge en un viaje emocionante y lleno de sorpresas.

1

CHAMBÉRY

Martes, 20 de mayo del 2003 a las 11:48

Cuando Ambrosio conoció a Oscar, lo supuso un italiano meridional, y pocos instantes después, un playboy francés; pero al cabo de un primer intercambio, supo que había errado en ambos casos. A poco, creyó descubrir en el contradictorio personaje a un romántico byroniano enamorado de una mujer griega; luego a un caballero solvente que viajaba en tren por miedo a los aviones; y al verlo apearse con aquella pesada maleta, se lo imaginó un ladrón de trenes.

Durante la primera media hora de diálogo con Oscar, Ambrosio se equivocó siete veces.

Entre París y la frontera italiana, los Trenes de Gran Velocidad se detienen sólo en Chambéry y en St.–Jean de Maurienne. Pero antes de disfrutar la amenidad del Jura o evocar la proeza de Aníbal sorteando las cumbres alpinas, el pasajero debe soportar los llanos monótonos por donde fluyen el Loira, el Saona y el Ródano.

«Aburrido, como la provincia de Buenos Aires», pensó Ambrosio.

La Francia rural al sur de París, bajo un cielo nublado, con una llovizna gris, vista desde el vagón restaurante de un TGV, invita a la somnolencia, al mal humor, y en el caso de Ambrosio, a beber y comer por angustia.

El paisaje no existe; sobre todo para un gordo de un metro ochenta y cinco; porque sentado de frente al gran ventanal corrido, los ojos de Ambrosio quedan a la misma altura de una franja horizontal cromada, divisoria de los grandes cristales. La observación del exterior le imponía estirarse mucho para mirar por encima, o torturarse vientre y cuello al agacharse para mirar por debajo de la franja cromada. Aún así, la zanja sobre la que reptan casi escondidos los vagones del TGV, sólo permite ver, desde abajo, sus taludes; o a lo sumo, por momentos, algunos techos cercanos y las copas de los árboles.

De otra parte, la grande vitesse no daba tiempo a leer los carteles de las estaciones para siquiera matar el tedio buscándolas en un mapa. Libros tampoco se podía leer. A la tercera página Ambrosio cerró el suyo. Lo distraía la exhalación, el soplo trepidante, el rugido del aire al penetrar en los túneles.

Una muchacha, empleada de la red de ferrocarriles franceses, se le acercó para invitarlo a colaborar con una encuesta y dar su opinión sobre aquel viaje. Ambrosio se limitó a declarar: «Este viaje me aburre y me engorda. Nunca volveré a coger un TGV en mi vida. Prefiero la diligencia o el avión.»

La encuestadora garabateó una nota y sonrió indulgente.

—Je vous remercie de votre sincérité, Monsieur.

Y ya con la mano en la puerta, se volvió para dirigirle otra sonrisa. A dos horas de viaje, aquel gordo era el único pasajero que le diera una respuesta divertida.

Ambrosio le devolvió una mirada hostil, sin comprender que la muchacha le agradecía su pizca de sal en la insipidez de aquel trabajo.

Apenas salió la encuestadora, entró al vagón un hombre seguido de un golpazo de la puerta corrediza, que levantó varias miradas de reproche.

El tren avanzaba sobre un tramo que le imponía fuertes vaivenes y dificultaba el tránsito por los pasillos. Sin embargo, ante las chaplinescas muecas y piruetas con que el hombre equilibraba su cuerpo, la irritación de los comensales y lectores interrumpidos por el portazo, se convirtió en sonrisas; y a juzgar por su actitud burlesca de rodilla alzada y cuello torcido, sobreactuaba a propósito sus dificultades, para divertir a los demás.

Piel morena, cincuentón, esbelto, muy apuesto, vestía con una elegancia audaz y descuidada: camisa roja sin corbata, chaqueta beige, pantalones grises. En sus desequilibrios, como en la cuerda floja, se le despeinaba una hermosa cabellera negra, entrecana. Cuando el hombre llegó por fin, en medio de sus cabriolas, al mostrador de servicio contiguo a la cocinita, y se colgó aferrado del borde con cara de náufrago en las últimas, las dos camareras italianas soltaron una risa estentórea. Acto seguido, el hombre se puso a chancear con ellas en su idioma. Ambrosio, al observar que las muchachas no paraban de reírse, se lo imaginó muy gracioso. Un interlocutor así, era lo que él necesitaba para no llegar a Milano enfermo de tedio.

Por lo extrovertido y simpático, por su color de piel, y por su fluidez en el diálogo con las camareras, era lógico que Ambrosio lo supusiera un meridional italiano.

Momentos después, el hombre se acercó con una bandejita al ventanal donde Ambrosio se empinaba una cerveza. En la otra mano empuñaba un panino de prosciuto y provolone.

En excelente francés, el hombre pidió permiso para sentarse y poner su bandeja en el único espacio libre sobre la mesa, entre Ambrosio y una señora. Para no abarcar demasiado, colocó sobre la mesa su botellita de bordeaux y una quiche Lorraine.

El dominio del idioma y la quiche (que no se comería ningún italiano meridional en un tren donde se vendan panini), sumados a la edad y el histrionismo del personaje, indujeron a Ambrosio a cambiar de idea. Quizá fuera más bien un play boy añejado, y con toda probabilidad francés.

So pretexto de indagar cuál sería la próxima parada, Ambrosio provocó un diálogo que le fue descubriendo a un estupendo conversador. Se llamaba Oscar. Una caja de sorpresas, el tipo.

La primera sorpresa, su nacionalidad: era inglés. Con ese cutis moreno y su pelo oscuro, nadie lo habría supuesto; y menos al oírlo hablar francés e italiano con aquella fluidez y buen acento.

De entrada, Oscar le informó que se dirigía a Atenas, su lugar de residencia.

—Oh là là… ¿Hasta Atenas en tren, desde París?

—En realidad, desde Londres —y le explicó que tenía billetes de tren hasta el sur de Italia. En Bari, abordaría el ferry.

Por las ropas y modales no aparentaba falta de recursos.

Y si era solvente ¿por qué viajaba entonces por tren y en segunda?

—No me diga que lo asustan los aviones… —aventuró Ambrosio.

—Nada de eso: adoro los aviones; pero ando corto de dinero y un vuelo hasta Grecia me costaría cuatro veces más.

Cuando supo que Ambrosio era argentino, elogió Buenos Aires, una ciudad adorable, y sobre todo, el sur, el Estrecho de Magallanes, los Andes australes, y ah, oh, Nahuel Huapí, Bariloche, lugares inolvidables. A poco, tras presentarle excusas como inglés, por lo que calificó como la «pérfida Guerra de las Malvinas», dedicó un rato a despotricar contra la alianza genocida de americanos y británicos en Irak, crimen de lesa humanidad, fin de la civilización… Bush y Tony Blair eran dos criminales de guerra, dispuestos a robar petróleo aun a costa de destruir Bagdad, su historia, su cultura.

Hablaba con pasión y suavidad.

Ambrosio le encontró un parecido con Omar Sharif.

De modo que el italiano meridional, play boy francés que imaginara al principio, era un inglés radicado en Grecia, y a todas luces de izquierda. Sorpresas te da la vida…

Cuando le reiteró que vivía en Atenas, Ambrosio no resistió curiosear qué intereses lo radicaban allá.

—El amor al país y otros amores.

—¡Ah, otro Lord Byron! —bromeó el argentino.

—No, un modesto arqueólogo.

Ambrosio, 58 años, profesor de literatura francesa en la Universidad de Buenos Aires, le dedicó un ademán admirativo, de cejas alzadas.

Oscar le añadió que residía en Atenas, pero sólo pasaba allí los fines de semana. El resto del tiempo dirigía excavaciones en las Cícladas.

—No imaginé que todavía quedaran ingleses por ahí, agujereando Grecia.

—Privilegios de la herencia colonialista —comentó Oscar con una mueca culpable.

Interesado por su formación, Ambrosio se enteró de sus estudios en Cambridge, Trinity College…

—¿Una beca de estudios? —se lanzó a adivinar Ambrosio cuando ya era demasiado tarde para ahorrarse la indiscreción.

—No, mi familia tenía recursos.

«¡Puta madre, qué cagada! Tenés casi 60 años y seguís siendo el mismo boludo de siempre. Que el tipo ande ahora corto de guita no significa que siempre haya sido un atorrante…»

Para cambiar de tema, se interesó por su color, demasiado oscuro para un inglés.

—Se lo debo a mi madre…

¿Italiana? ¿Griega?

Ambrosio prefirió no adivinar y evitarse otra indiscreción.

—Nació y se crio en la India.

Para ser inglés, Oscar era no era nada introvertido. En pocos minutos, Ambrosio se enteró de que la señora india, originaria de una familia brahmánica, tras casarse con un coronel inglés, my father, se convertiría en una escritora de cierto éxito en los años cuarenta y cincuenta, con sus novelas de ambiente indostánico.

—La nostalgia produce a veces buenos escritores.

—Ella no lo fue; y por añadidura, se convirtió en una anglófila desvergonzada —comentó Oscar—. No nos llevábamos bien. Ella llegó a odiarme. Sin embargo, se acordó de mí en su testamento.

—¿Hace mucho que falleció?

—No, un par de semanas. A Londres fui para cobrar su herencia.

Ambrosio imaginó una madre siniestra, capaz de pesadísimas bromas póstumas, como la de provocar un traslado de Oscar desde Atenas a Londres para cobrar una herencia que no le servía ni para costearse un regreso aéreo. Pero el inglés debió leerle algo en la cara y se adelantó a esclarecer:

—En realidad fui a cobrarla, pero no he tocado un penique: la regalé entera.

Aquello era lo primero que a Ambrosio le sonaba falso y estuvo a punto de soltar un comentario agresivo, pero logró atenuarlo:

—Le confieso que cuando alguien a quien acabo de conocer expresa tanto desdén por el dinero, yo tiendo a ponerme en guardia.

—Es lo más indicado, sobre todo en un tren —sonrió Oscar, indulgente—; pero yo rompí con mis padres cuando era un niño y me sentiría humillado si ahora les aceptara su dinero.

A boca de jarro, Ambrosio le preguntó a cuánto ascendía la herencia.

—Fueron sólo 35.000 libras; pero las repartí completas en una noche, entre desconocidos borrachitos londinenses.

—Me siento un personaje de novela —acotó Ambrosio, y desplegó ambos brazos para señalar el entorno.

Oscar se quedó mirándolo, desconcertado.

—Tenga en cuenta que en la vida real la absoluta mayoría de la humanidad nunca ha estado en un Tren de Gran Velocidad, con un viajero de clase turista enfrente, capaz de regalar 35.000 libras esterlinas a una pila de borrachos. ¿Me permite invitarle otro cuartillo de vino?

—Cómo no, con gusto.

Ambrosio se levantó con inesperada agilidad y al volver con su cerveza y el vino, traía el propósito de apurar al máximo aquel insólito diálogo.

—¿Y no hubiera sido más humano donar la herencia a un asilo de niños pobres? —y lo miró a los ojos mientras destapaba su cerveza.

Esperaba que aquella provocación estimulara al inglés.

—Tal vez, sí… Pero aquel dinero me quemaba las manos; y quería librarme de él cuanto antes, sin obtener gratitud a cambio, ni beneficios… Por eso me propuse regalarlo a desconocidos que nunca me lo agradecieran: Hola Tom, gusto de verte, mira, ahí tienes lo que te debo… Les tiraba mil o dos mil libras sobre la mesa y desaparecía sin darme tiempo para grabar rostros, gestos de sorpresa, nada.

—¿Y sólo regaló el dinero a tipos borrachos?

—Sí, entraba a un pub, me situaba en algún rincón, examinaba el ambiente, e iba directo al escogido.

—¿Y por qué sólo a ellos? ¿Alguna predilección especial?

—Es que los borrachos son siempre más accesibles y confiados.

—Sí, es verdad —admitió Ambrosio—: a un hombre sobrio no es fácil abordarlo y regalarle dinero. Enseguida desconfía, supone trampas…

—Y como los míos eran verdaderos alcohólicos anónimos, yo también aseguraba mi anonimato.

A esas alturas Ambrosio no dudaba ya. Los gestos, su voz, todo, le resultaba muy auténtico. Un cristal, el tipo; y carente de toda reticencia. El compañero perfecto para un viaje largo y aburrido; y oportunísimo cuando aún faltaban más de tres horas para llegar a Milano.

La nueva sorpresa, y no la mayor ni la última, vino cuando quiso indagar por la persona que lo atrajera a Atenas.

—¿Fue una griega? —le preguntó.

—No, fue un joven libio —confesó Oscar y lo miró de frente.

Ambrosio, desgarbado, sin mentón, gordo, miope, lamentó no tener aquella figura, simpatía y personalidad… Si lo hubiese querido, aun a su edad, Oscar tendría una legión de mujeres bellas corriéndole atrás.

Pero de golpe, sin transición, la sonrisa del inglés se tansformó en un visaje de dolor; y tras dos copiosos lagrimones, el borde de los párpados se le enrojeció. Bajó la cabeza y comenzó a pasarse la mano por el pelo.

Ambrosio guardó silencio para darle tiempo a serenarse. Cuando se recobró, le sonrió una disculpa. Su tez muy morena, empalidecida de súbito, le daba un patetismo y hondura a la mirada, que nadie podría fingir.

Ya no volvió a llorar. Un mechón gris se le cayó sobre la frente; y con la vista perdida entre los nevados de los Alpes savoyanos, le confesó cuánto había amado a ese muchacho, un tal Abdel.

—Pero a fines del verano pasado, me abandonó.

Abdel se marchó un día del apartamento que compartieran durante varios años en Atenas y le dejó una carta para anunciarle que volvía a Libia. Quería casarse, tener hijos y dar buena vejez a sus padres. Seguía amando a Oscar; pero ya tenía 25 años y consideraba que aquella pareja no tenía futuro. Por el bien de los dos, iniciaría una nueva vida.

—Y al final se despidió con la noticia de su boda en Bengasi, la semana siguiente. El padre se iba a ocupar de todo, y el suegro iba a regalarles un apartamento.

Oscar alzó los hombros en una actitud de desconsuelo.

—Muy desconsiderado —comentó Ambrosio—: Debió advertírselo antes y en persona.

Fue lo único que se le ocurrió para llenar el repentino y angustioso silencio.

—Sí, muy desconsiderado. Hasta el propio Abdel lo reconoció en su carta: al final me pedía perdón por no haber tenido el valor de despedirse cara a cara; y yo se lo perdoné. Es un muchacho tan frágil…

…