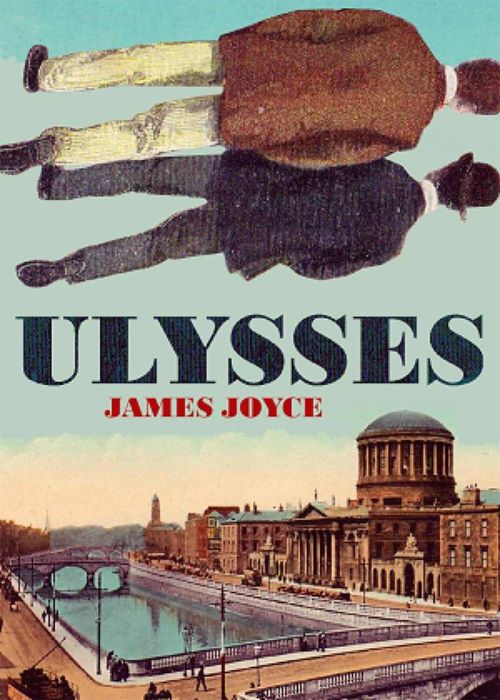

Resumen del libro:

“Ulises” es una novela de James Joyce publicada en 1922. La trama se desarrolla en un solo día, el 16 de junio de 1904, en Dublín, Irlanda. La historia sigue a tres personajes principales: Leopold Bloom, un publicista judío; Stephen Dedalus, un joven escritor; y Molly Bloom, la esposa infiel de Leopold.

La novela está escrita en un estilo experimental y utiliza una técnica literaria conocida como flujo de conciencia, que permite al lector entrar en la mente de los personajes y experimentar sus pensamientos y emociones en tiempo real. La trama incluye una amplia variedad de temas, desde la vida cotidiana hasta la política y la religión, y se presenta en episodios que están estructurados para imitar los capítulos de la Odisea de Homero.

A lo largo del día, Bloom y Dedalus se encuentran y se separan varias veces mientras experimentan una variedad de eventos y encuentros. La novela culmina con un monólogo interior de Molly Bloom, que reflexiona sobre su vida y su matrimonio mientras se prepara para dormir.

“Ulises” es ampliamente considerada como una obra maestra de la literatura moderna, aunque también ha sido criticada por su complejidad y su estilo a menudo desafiante. La novela ha influido en muchos escritores posteriores y ha sido objeto de una gran cantidad de análisis y críticas literarias.

IMPONENTE, el rollizo Buck Mulligan apareció en lo alto de la escalera, con una bacía desbordante de espuma, sobre la cual traía, cruzados, un espejo y una navaja. La suave brisa de la mañana hacía flotar con gracia la bata amarilla desprendida. Levantó la bacía y entonó:

—Introibo ad altare Dei.

Se detuvo, miró de soslayo la oscura escalera de caracol y llamó groseramente:

—Acércate, Kinch. Acércate, jesuita miedoso.

Se adelantó con solemnidad y subió a la plataforma de tiro. Dio media vuelta y bendijo tres veces, gravemente, la torre, el campo circundante y las montañas que despertaban. Luego, advirtiendo a Stephen Dedalus, se inclinó hacia él y trazó rápidas cruces en el aire, murmurando entre dientes y moviendo la cabeza. Stephen Dedalus, malhumorado y con sueño, apoyó sus brazos sobre el último escalón y contempló fríamente la gorgoteante y agitada cara que lo bendecía, de proporciones equinas por lo larga, y la cabellera clara, sin tonsurar, parecida por su tinte y sus vetas al roble pálido.

Buck Mulligan espió un instante por debajo del espejo y luego tapó la bacía con toda elegancia.

—¡De vuelta al cuartel! —dijo severamente.

Luego agregó con tono sacerdotal:

—Porque esto, ¡oh amados míos!, es la verdadera Christine: cuerpo y alma y sangre y llagas. Música lenta, por favor. Cierren los ojos, señores. Un momento. Hay cierta dificultad en esos corpúsculos blancos. Silencio, todos.

Lanzó una mirada de reojo, emitió un suave y largo silbido de llamada y se detuvo un momento extasiado, mientras sus dientes blancos y parejos brillaban aquí y allá con destellos de oro. Chrysostomos. Atravesando la calma, respondieron dos silbidos fuertes y agudos.

—Gracias, viejo —gritó animadamente—. Irá bien eso. Corta la corriente, ¿quieres?

Saltó de la plataforma de tiro y miró gravemente a su observador, recogiéndose alrededor de las piernas los pliegues sueltos de su bata. La cara rolliza y sombría, y la quijada ovalada y hosca, recordaban a un prelado protector de las artes en la Edad Media. Una sonrisa agradable se extendió silenciosa sobre sus labios.

—¡Qué burla! —dijo alegremente—. Tu nombre absurdo, griego antiguo.

Lo señaló con el dedo, en amistosa burla, y fue hacia el parapeto, riendo para sí. Stephen Dedalus comenzó a subir. Lo siguió perezosamente hasta mitad de camino y se sentó en el borde de la plataforma de tiro, observándolo tranquilo mientras apoyaba su espejo sobre el parapeto, metía la brocha en la bacía y se enjabonaba las mejillas y el cuello.

La alegre voz de Buck Mulligan siguió:

—Mi nombre también es absurdo. Malachi Mulligan, dos esdrújulos. Pero tiene un sonido helénico, ¿verdad? Ágil y soleado como el mismo gamo. Tenemos que ir a Atenas. ¿Vendrás conmigo si consigo que la tía suelte veinte libras?

Dejó la brocha a un lado y gritó, riendo contento:

—¿Vendrá él? Ese jesuita seco.

Deteniéndose, empezó a afeitarse concienzudamente.

—Dime, Mulligan —dijo Stephen quedamente.

—¿Qué, amor mío?

—¿Cuánto tiempo se quedará Haines en esta torre?

Buck Mulligan mostró una mejilla afeitada por encima de su hombro derecho:

—¡Dios! ¿No es espantoso? —dijo francamente—. Es un sajón pesado. Cree que no eres un caballero. Por Dios, estos cochinos ingleses. Revientan de dinero y de indigestión. Porque viene de Oxford. Sabes, Dedalus, tú tienes los verdaderos modales de Oxford. No te puede entender. ¡Oh!, yo tengo para ti el mejor nombre: Kinch, hoja de cuchillo.

Se afeitó cuidadosamente el mentón.

—Toda la noche se la pasó desvariando acerca de una pantera negra —dijo Stephen—. ¿Dónde está la cartuchera de su revólver?

—Es un lunático temible —dijo Mulligan—. ¿Tenías miedo?

—Sí —exclamó Stephen con energía y renovado temor—. Estar ahí en la oscuridad con un hombre a quien no conozco y que delira y gime por una pantera negra que quiere matar. Tú salvaste a algunos hombres que se ahogaban. Pero yo no soy un héroe. Si él se queda, yo me voy.

Buck Mulligan le arrugó el entrecejo a la espuma de su navaja. Descendió de su sitio y empezó a buscar afanosamente en los bolsillos de sus pantalones.

—¡Demonio! —dijo ásperamente.

Se dirigió a la plataforma, y metiendo una mano en el bolsillo de Stephen, dijo:

—Haznos el obsequio de tu limpiamocos para enjugar mi navaja.

Stephen aguantó que sacara y exhibiera, sosteniéndolo de una punta, un pañuelo arrugado y sucio. Buck Mulligan limpió la navaja cuidadosamente. Después, mirando sobre el pañuelo, dijo:

—El trapo de nariz del bardo. Un nuevo color artístico para nuestros poetas irlandeses: verde moco. Casi puedes sentirle el gusto, ¿no es cierto?

Montó otra vez en el parapeto y contempló la bahía de Dublín, mientras su cabello claro, de roble pálido, se agitaba suavemente.

—Dios —musitó—. ¿No es verdad que el mar es, como dice Algy, una dulce madre gris? El mar verde moco. El mar escrotogalvanizador. Epi oinopa ponton. ¡Ah, Dedalus, los griegos! Tengo que enseñarte. Tienes que leerlos en el original. ¡Thalatta! ¡Thalatta!. Ella es nuestra grande y dulce madre. Ven y mira.

Stephen se irguió y se dirigió al parapeto. Apoyándose en él miró abajo, al agua y al barco correo que franqueaba la boca del puerto de Kingstown.

—Nuestra poderosa madre —dijo Buck Mulligan.

Desvió bruscamente del mar sus grandes ojos escudriñadores y los fijó en la cara de Stephen:

—La tía piensa que mataste a tu madre —dijo—. Por eso no quiere que me vea contigo.

—Alguien la mató —murmuró Stephen lúgubremente.

—¡Maldita sea! Podrías haberte arrodillado cuando tu madre moribunda te lo pidió, Kinch —dijo Buck Mulligan—. Soy tan hiperbóreo como tú. Pero pensar que tu madre moribunda, con su último aliento, te pidió que te arrodillaras y rezaras por ella. Y te negaste. Hay algo siniestro en ti…

Se interrumpió y volvió a cubrir de espuma, suavemente, su otra mejilla. Sus labios se curvaron en una sonrisa de condescendencia.

—Pero una máscara preciosa —murmuró para sí—, Kinch, la máscara más preciosa de todas.

Se afeitaba con soltura y cuidado, en silencio, serio.

Stephen, con un codo apoyado sobre el granito mellado, y la palma de la mano contra la frente, consideró el borde gastado de la manga de su chaqueta, negra y lustrosa. Una pena, que todavía no era la pena del amor, corroía su corazón. Silenciosamente, en sueños, ella vino después de muerta, su cuerpo consumido dentro de la floja mortaja parda, exhalando perfume de cera y palo de rosa, mientras su aliento, cerniéndose sobre él, mudo y reprensor, era como un desmayado olor a cenizas húmedas. A través del puño deshilachado vio el mar que la voz robusta acababa de alabar a su lado como a una madre grande y querida. El círculo formado por la bahía y el horizonte cerraban una masa opaca de líquido verdoso. Al lado de su lecho de muerte había una taza de porcelana blanca, conteniendo la espesa bilis verdosa que ella había arrancado a su hígado putrefacto entre estertores, vómitos y gemidos.

Buck Mulligan limpió la hoja de su navaja.

—¡Ah, pobre cuerpo de perro! —dijo con voz enternecida—. Tengo que darte una camisa y unos cuantos pañuelos. ¿Qué tal los pantalones de segunda mano?

—Quedan bastante bien —contestó Stephen.

Buck Mulligan atacó el hueco debajo de su labio inferior.

—Lo ridículo —agregó alegremente— es que hayan sido usados. Dios sabe qué apestado los dejó. Tengo un par muy hermoso, con rayas del ancho de un cabello, grises. Quedarías formidable con ellos. No bromeo, Kinch. Quedas condenadamente bien cuando estás arreglado.

—Gracias —dijo Stephen—, no puedo usarlos si son grises.

—¡No puede usarlos! —dijo Buck a su cara en el espejo—. La etiqueta es la etiqueta. Mata a su madre, pero no puede llevar pantalones grises.

Cerró cuidadosamente la navaja y con unos golpecitos de los dedos palpó la suavidad de la piel.

Stephen apartó su mirada del mar y la fijó en la cara rolliza, de ojos movedizos, azul de humo.

—El tipo con quien estuve en el Ship anoche —dijo Buck Mulligan— dice que tienes p.g.l. Está en Dottyville con Connolly Norman. Paresia general de los locos.

…