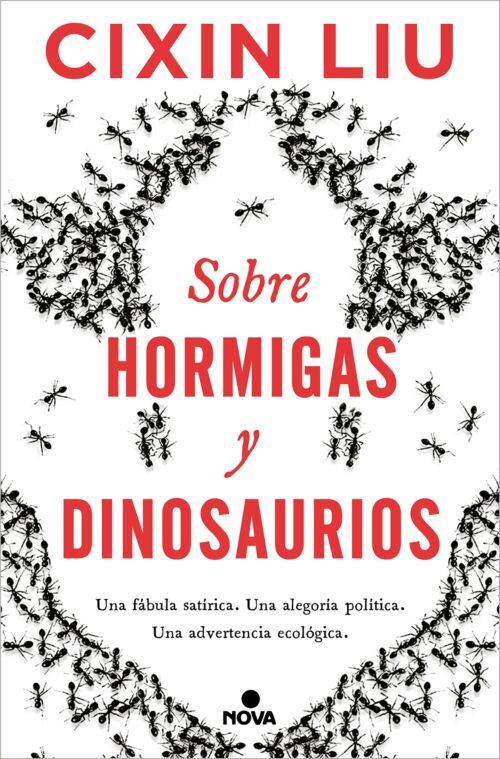

Resumen del libro:

En un día normal y corriente del Cretácico superior, las semillas de la primera y mayor civilización de la Tierra se sembraron en los restos del almuerzo de un tiranosaurio.

Por al autor de El problema de los tres cuerpos

La inteligencia es un destello fugaz en la larga noche de la historia cósmica. Que pueblen la tierra no una sino dos especies inteligentes al mismo tiempo pone en cuestión cualquier cálculo de probabilidades. El hecho de que esas dos especies, tan distintas como complementarias, forjen una alianza que a su vez enciende una civilización desafía toda lógica.

Los inicios de la alianza entre las hormigas y los dinosaurios fueron humildes, pero de ella surgieron la escritura, las matemáticas, los ordenadores e incluso los viajes espaciales. Una verdadera era de las maravillas que, sin embargo, hará pagar un alto precio a la biosfera de la Tierra y a quienes dependen de ella.

Pese a todo, los dinosaurios se negarán a escuchar la advertencia de las hormigas sobre el inminente colapso ecológico, y al hacerlo dejarán a la Federación Fórmica frente a un único dilema: destruir a los dinosaurios, aniquilar una civilización# ¿o morir junto a ellos?

Prólogo

Si toda la historia de la Tierra se concentrara en un solo día, una hora equivaldría a doscientos millones de años, un minuto a tres coma tres millones de años, y un segundo a cincuenta y cinco mil años.

La vida aparecería entre las ocho y las nueve de la mañana, pero la civilización humana no nacería hasta la última décima del último segundo del día. Desde que los grandes sabios de la antigüedad mantuvieron su primer debate en la escalinata de un antiguo templo griego, que los esclavos colocaron la primera piedra de la Gran Pirámide y que Confucio acogió a su primer discípulo en una choza de paja iluminada por la luz de las velas hasta que tú pasaste la primera página de este libro, tan solo ha transcurrido la décima parte de un tictac del reloj.

Pero antes de esa décima de segundo, ¿qué estaba haciendo la vida en la Tierra? ¿El resto de los seres vivos nadaban, corrían, se reproducían y dormían sin más? ¿Fueron poco inteligentes durante miles de millones de años? ¿Es que acaso la luz de la inteligencia solo iluminó nuestra pequeña ramita en medio del sinfín de ramas del árbol de la vida? No parece demasiado probable.

Que una semilla de inteligencia se convierta en una gran civilización, sin embargo, no es tarea fácil: tienen que darse muchas condiciones, tantas que esa posibilidad es de una entre un millón. Después de todo, un ser inteligente recién nacido es como una pequeña llama en un campo abierto que puede ser apagada por una suave brisa venida de cualquier dirección. Aunque un pequeño fuego prenda en las malas hierbas circundantes, este no tardará en ver su camino bloqueado por un claro o un arroyo y se extinguirá sin pena ni gloria; y aun en el caso de que crezca hasta convertirse en un gran incendio forestal, lo más probable es que una fuerte tormenta lo acabe apagando. En resumen, la probabilidad de que una pequeña llama acabe dando pie a un gran estallido es muy remota. Resulta fácil imaginar cómo a lo largo de la larga historia de la evolución los incipientes seres inteligentes fueron entrando y saliendo de la interminable noche de los tiempos como las luces de las luciérnagas.

Unos veinte minutos antes de la medianoche, o veinte minutos antes de nuestra llegada a la Tierra, apareció la chispa de dos seres inteligentes. Ese lapso de veinte minutos no fue en modo alguno breve, sino que fue el tiempo equivalente a más de sesenta millones de años, un periodo tan lejano que escapa a toda imaginación. Por aquel entonces faltaban aún decenas de millones de años para que los antepasados del ser humano hollaran la Tierra, y ni siquiera se habían formado los continentes tal y como los conocemos hoy día —era lo que en la escala geológica del tiempo se conoce como Cretácico superior.

En aquella época nuestro planeta estaba poblado por unos animales gigantes llamados dinosaurios. Los había de muchos tipos, pero casi todos tenían como rasgo común su enorme tamaño: el más pesado alcanzaba las ochenta toneladas, lo mismo que ochocientas personas, y el más alto llegaba a los treinta metros, como un edificio de cuatro pisos. Llevaban setenta millones de años viviendo en la Tierra, lo que significa que aparecieron hace más de mil millones de años.

No cabe duda de que setenta millones de años es un periodo de tiempo considerable en comparación con los varios cientos de miles de años que la humanidad había existido en la Tierra. Durante un periodo de tiempo tan largo, un goteo de lluvia constante en un mismo lugar podría haber acabado atravesando la Tierra, y una suave brisa que soplara de forma continua contra una montaña podría haberla aplanado. De modo similar, una especie en constante evolución durante el mismo espacio de tiempo podría haber acabado volviéndose inteligente por muy estúpida que hubiera sido al principio.

Eso es justamente lo que les pasó a los dinosaurios. Arrancaron grandes árboles cuyos troncos limpiaron de ramas y hojas, y les ataron grandes piedras a los extremos con cuerdas de mimbre. Cuando la piedra era redonda o cuadrada, el utensilio era un enorme martillo capaz de aplastar uno de nuestros coches de un solo golpe; cuando era plana, era un hacha, y cuando era puntiaguda, era una lanza. Al fabricar lanzas, los dinosaurios dejaban algunas de las ramas en la parte superior de los troncos para ayudar a mantener la estabilidad de su trayectoria en los lanzamientos. Estas podían llegar a medir decenas de metros de largo, y al atravesar el aire parecían misiles que habían perdido el rumbo.

Los dinosaurios formaron tribus primitivas que vivían en enormes cuevas que ellos mismos habían excavado, y aprendieron a usar el fuego, manteniendo vivas las brasas que dejaban los rayos al caer al suelo para alumbrar sus cuevas o cocinar. A veces las velas que usaban eran pinos con troncos tan gruesos que hubieran hecho falta varias personas para abarcarlos con los brazos. Llegaron incluso a escribir en las paredes de sus cuevas con troncos de árboles carbonizados, consignando con trazos simples el número de huevos que habían puesto el día anterior o cuántas crías nacían cada día. Y lo más importante: los dinosaurios habían desarrollado un lenguaje rudimentario. Sus conversaciones nos habrían sonado como el silbido de los trenes.

Había otra especie que también había comenzado a dar muestras de una inteligencia incipiente: las hormigas. Al igual que los dinosaurios, habían pasado por un largo proceso evolutivo, y habían erigido ciudades, hormigueros y laberintos subterráneos en todos los continentes. La sociedad de las hormigas superó con creces en tamaño a la de los dinosaurios, hasta el punto de que había muchos reinos con poblaciones de más de cien millones de insectos, unas sociedades gigantescas basadas en estructuras complejas y bien organizadas que funcionaban con gran precisión, como si de una gran maquinaria se tratara. Las hormigas se comunicaban entre sí mediante feromonas, unas moléculas olorosas de un elevado grado de sofisticación que permitían transmitir información compleja, lo que les dotó de un lenguaje más avanzado que el de los dinosaurios.

Aunque los primeros destellos de inteligencia habían aparecido sobre la Tierra en dos especies distintas, una grande y otra pequeña, ambas estaban marcadas por unos defectos inevitables.

El mayor punto débil de los dinosaurios era que carecían de manos diestras. Aunque sus garras grandes y torpes eran imbatibles en la pelea —el Deinonychus, por ejemplo, estaba provisto de unas garras afiladas en forma de sable con las que podía destripar a otros dinosaurios— y podían fabricar utensilios básicos, eran incapaces de realizar labores que exigieran cierta delicadeza, elaborar herramientas complejas o emplear una escritura sofisticada. Pero la destreza manual es un requisito previo indispensable para el desarrollo de una civilización, y solo cuando una especie tiene manos hábiles es posible que se produzca un círculo virtuoso entre la evolución del cerebro y la supervivencia.

A diferencia de los dinosaurios, las hormigas eran capaces de llevar a cabo actividades de un increíble grado de precisión. Habían construido complejas estructuras arquitectónicas tanto en la superficie como bajo tierra, pero adolecían de un pensamiento poco imaginativo. Al juntarse un número determinado de hormigas, demostraban tener una inteligencia colectiva caracterizada por su precisión y rigidez, muy parecida a un programa informático. Guiados por estos programas, que se desarrollaron a lo largo de grandes espacios de tiempo, las colonias de hormigas fueron construyendo una ciudad tras otra. Su sociedad era como una gran maquinaria en la que cada individuo era un mero engranaje, y cuando una hormiga se separaba del mecanismo general solo era capaz de tener un pensamiento muy limitado y mecánico. El pensamiento creativo necesario para el nacimiento de una civilización, sin embargo, está reservado a los individuos (nuestro Newton y Einstein, por citar dos ejemplos): de la mera acumulación de inteligencia colectiva no pueden salir ideas elevadas, del mismo modo que cien millones de seres humanos no fueron capaces de llegar a las tres leyes del movimiento o la teoría de la relatividad.

Si las cosas hubiesen seguido su curso normal, las sociedades de las hormigas y los dinosaurios no habrían seguido evolucionando. Como ha ocurrido en incontables ocasiones a lo largo de la historia, las llamas de la inteligencia que habían cobrado vida en el interior de estas dos especies habrían desaparecido en las aguas del tiempo, como dos fugaces destellos de luz en la larga noche de la historia de la Tierra.

Pero entonces pasó algo.

…