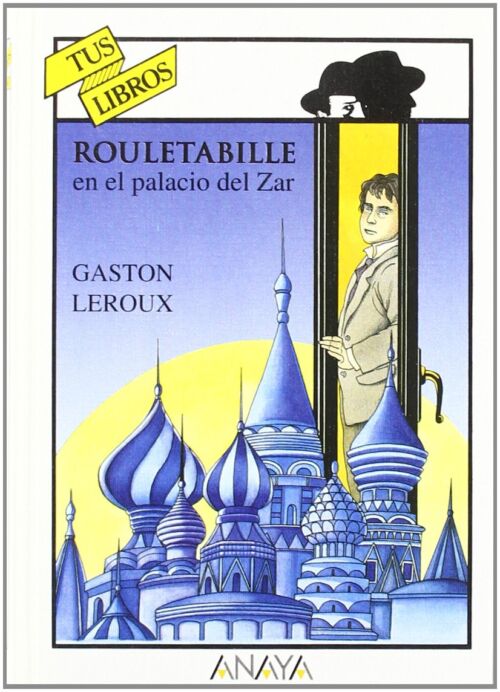

Resumen del libro:

En la última página de El perfume de la Dama de negro supimos que el zar reclamaba a Rouletabille para solucionar un caso enrevesado, mientras el Comité revolucionario le amenazaba con no dejarle llegar vivo a San Petersburgo si aceptaba la oferta. Aquella misma noche Rouletabille tomó el tren. También Leroux, su creador, había estado como periodista en San Petersburgo, escenario de su novela. En medio de una red de envenenadores y asesinos invisibles, donde no faltan secuestros, suplantaciones, bombas vivientes y juicios sumarísimos, brilla la prodigiosa mente de Rouletabille, en uno de esos juegos de lógica que sólo pueden resolverse como un enigma o un jeroglífico.

I

Alegría y dinamita

—Bárinia, el joven extranjero ha llegado.

—¿A dónde lo has llevado?

—¡Oh! Se ha quedado en la caseta.

—Te dije que lo condujeras a la sala de Natasha. ¿No me has entendido, Ermolai?

—Perdóname, bárinia, pero cuando intenté registrarlo el joven extranjero me propinó una buena patada en el vientre.

—¿Le dijiste que se registra a todo el mundo antes de entrar en la propiedad, que esas son las órdenes, y que incluso mi madre se somete a ellas?

—Se lo dije, bárinia, y le hablé de la madre de la señora.

—¿Y qué respondió?

—Que él no es la madre de la señora. Estaba furioso.

—Está bien, hazlo pasar sin registrarlo.

—Al pristav no le gustará.

—Lo ordeno yo.

Ermolai se inclinó y bajó al jardín. La bárinia abandonó la galería donde acababa de tener esta conversación con el viejo intendente del general Trebasof, su marido, y regresó al comedor de su dacha de las Islas, donde el alegre consejero imperial, Iván Petróvich, relataba a los divertidos comensales su última aventura en Cubat. Reinaba allí una gran alegría, y el menos alegre no era el general, que extendía sobre un sillón una pierna de la que aún no disponía libremente tras el penúltimo atentado de fatales consecuencias para su viejo cochero y sus dos caballos píos. La divertida anécdota del siempre amable Iván Petróvich (un anciano pequeño y bullicioso, calvo como una bola de billar) databa de la víspera. Después de haberse —como decía él— récuré la bouche (pues estos caballeros no ignoran nada de nuestra bella lengua francesa, lengua que hablan como la propia y que gustan de usar entre ellos para no ser entendidos por el servicio), después de haberse enjuagado la boca con un gran vaso de «espumoso y burbujeante vino de Francia», estalló en carcajadas:

—Nos reímos de lo lindo, Fiódor Fiódorovich: cantamos a coro en la Barca, y luego, cuando los gitanos se marcharon con su música, bajamos hasta el río para refrescarnos las piernas y lavarnos la cara al fresco del amanecer, cuando una sotnia de cosacos de la guardia pasó por allí. Yo conocía al oficial que estaba al mando y lo invité a venir y brindar a la salud del emperador en Cubat. Este oficial es un hombre, que conoce las marcas desde su más tierna infancia y que puede jactarse de no haber bebido jamás un vaso de vino de Crimea. Con solo oír la palabra champán grita: «¡Viva el emperador!». Un verdadero patriota. Aceptó. Y nos pusimos en camino, alegres como chiquillos despreocupados que recuerdan historias de la escuela. Toda la sotnia nos seguía, además del grupo de clientes que tocaba la flauta de pico y los izvóschiki por detrás, todos en fila: ¡una auténtica procesión! Al llegar a Cubat, me avergüenzo de dejar a los compañeros de mi amigo en la puerta. Los invito. Ellos aceptan, naturalmente. Pero los suboficiales también tenían sed. Yo conozco la disciplina. Tú sabes, Fiódor Fiódorovich, que siempre he defendido la disciplina. El estar alegre, una mañana de primavera, no es razón para olvidar la disciplina. Hice beber a los oficiales en un gabinete particular y a los suboficiales en el salón del restaurante. En cuanto a los soldados, que también tenían sed, les hice beber en el patio. De este modo, palabra, no había mezclas extrañas. Pero hete aquí que los caballos relinchaban. Eran bravos caballos, Fiódor Fiódorovich, que también querían beber a la salud del emperador. Me encontraba en un buen aprieto por culpa de la disciplina. ¡La sala, el patio, todo estaba lleno! ¡Y no podía subir a los caballos a un gabinete particular! Dispuse, pues, que les llevasen champán en cubos y entonces se produjo esa fastidiosa mezcla que tanto había intentado evitar: una gran confusión de botas y cascos de caballo; sin duda la cosa más divertida que había visto en mi vida. Pero los caballos eran los más alegres de todos y danzaban como si les hubiesen puesto una tea bajo el vientre, y todos, palabra, estaban dispuestos a pisotear a sus caballeros, a poco que estos no fuesen de la misma opinión que ellos respecto a la ruta a seguir. Desde la ventana del gabinete particular gozábamos de lo lindo ante semejante follón de botas y cascos en danza. Pero los caballeros llevaron a los caballos al cuartel, con gran paciencia, porque los caballeros del emperador son los mejores del mundo, Fiódor Fiódorovich. ¡Cómo nos reímos! A su salud, Matrena Petrovna.

Estas últimas y atentas palabras iban dirigidas a la generala Trebasof, quien se encogió de hombros ante la insólita historia del alegre consejero imperial. Matrena Petrovna no intervino en la conversación más que para calmar al general, que quería «castigar» a toda la sotnia —hombres y caballos— con el calabozo. Y mientras los invitados reían con la aventura, ella le dijo a su marido, en su tono firme de gran mujer:

—Fiódor, no irás a dar importancia a lo que cuenta nuestro viejo y loco Iván. Es el hombre más imaginativo de la ciudad, con ayuda del champán.

—¡Iván!… ¡No es cierto que ordenases servir el champán en cubos a los caballos! ¡Viejo jactancioso! —protestó con envidia Atanasio Georgevich, el abogado famoso por su buen diente, que se jactaba de contar las mejores historias de borracheras y lamentaba no haber inventado esta.

—¡Palabra de honor! ¡Y de primera calidad! Había ganado cuatro mil rublos en el círculo de comercio y salí de esta pequeña fiesta con cincuenta kópeks.

Pero, junto al oído de Matrena Petrovna se inclinó Ermolai, el fiel intendente de campaña que jamás se quitaba, ni siquiera en la casa, su traje de nanquín color avellana, su cinturón de cuero negro, sus holgados pantalones azules y sus botas relucientes como espejos (como corresponde a todo intendente de campaña recibido en casa de un superior, en la ciudad). La generala se levanta, tras una leve y amistosa inclinación de cabeza a su hermosa hija Natasha, quien la sigue con la mirada hasta la puerta, indiferente en apariencia a las cariñosas palabras del ayudante de campo de su padre, el soldado Borís Murazof, autor de hermosos versos sobre la muerte de los estudiantes moscovitas fusilados en sus barricadas.

Ermolai condujo a su señora al salón y allí le mostró una puerta que había dejado entreabierta que daba a una sala que precedía a la habitación de Natasha.

—¡Ahí está! —dijo en voz baja.

Ermolai hubiera podido callarse, pues la generala habría sido igualmente advertida de la presencia de un extranjero en la sala por la actitud de un individuo que vestía un abrigo marrón, ribeteado con el astracán sintético característico de los abrigos de la policía rusa (lo que permite reconocer a un agente secreto a primera vista). El policía estaba en el salón, a cuatro patas, y veía lo que ocurría en la sala por el estrecho espacio iluminado que quedaba entre la puerta semiabierta y la pared, cerca de los goznes. De este modo, toda persona que intentase acercarse al general Trebasof era observada, sin darse cuenta, después de haber sido registrada en la caseta (medida que se había adoptado tras el último atentado).

La generala golpeó suavemente la espalda del hombre arrodillado con esa mano heroica que salvara la vida de su marido y en la que aún quedaban huellas de la terrible explosión (último atentado en el que Matrena Petrovna había cogido con la mano la caja infernal destinada a hacer volar por los aires al general). El individuo se puso en pie y se alejó sigilosamente hasta la galería, donde se tumbó sobre un canapé simulando de inmediato un sueño profundo, pero vigilando en realidad el acceso al jardín.

Y Matrena Petrovna pasó a ocupar su puesto tras la ranura de la puerta y observó lo que ocurría en la sala. Por lo demás, esto no tenía nada de excepcional. Ella siempre daba el visto bueno a todo y a todos. Merodeaba a cualquier hora del día o de la noche alrededor del general como una perra guardiana, dispuesta a atacar, a enfrentarse al peligro, a recibir los golpes, a morir por su amo. Todo empezó en Moscú, después de la terrible represión —las masacres revolucionarias tras los muros de Presnia—, cuando los nihilistas supervivientes dejaron tras ellos un cartel condenando a muerte al victorioso general Trebasof. Matrena Petrovna no vivía sino para el general. Había declarado que no le sobreviviría. Tenía dobles razones para cuidar de él.

… Pero había perdido la confianza…

Habían ocurrido en su casa cosas que le hacían desconfiar de su vigilancia, de su instinto, de su amor… Solo había hablado de ellas con el jefe de policía, Kuprian, quien a su vez se las comunicó al emperador… Y hete aquí que el emperador le envía, como último recurso, a este joven extranjero… Joseph Rouletabille, reportero…

…