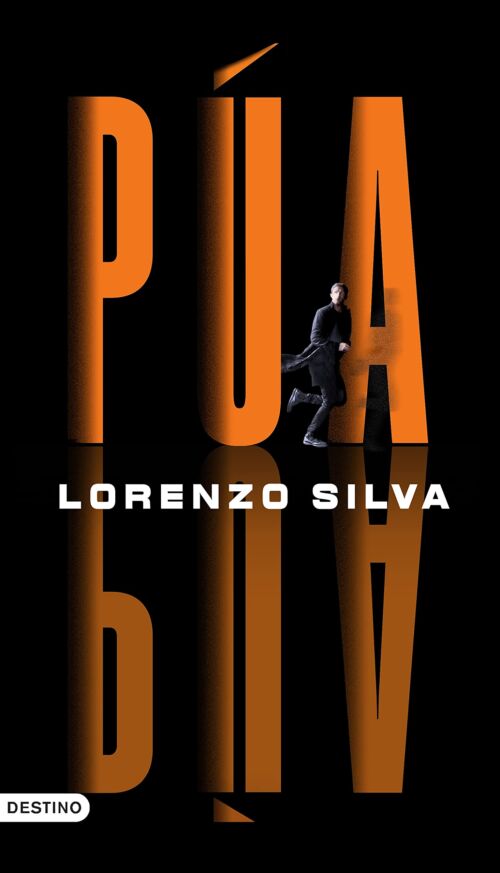

Resumen del libro:

Púa es una novela de Lorenzo Silva que narra la historia de un joven hacker que se ve envuelto en una trama de espionaje y terrorismo. El autor nos ofrece una mirada al mundo de la ciberseguridad, la inteligencia artificial y los conflictos geopolíticos, con un estilo ágil y dinámico que atrapa al lector desde la primera página.

El protagonista, Púa, es un personaje complejo y contradictorio, que combina una gran habilidad informática con una personalidad rebelde e idealista. Su vida cambia cuando recibe un misterioso encargo de una organización secreta que le pide que hackee el sistema de una empresa farmacéutica. Lo que parece un simple trabajo se convierte en una aventura peligrosa que le llevará a descubrir los secretos más oscuros de la industria y a enfrentarse a poderosos enemigos.

La novela está escrita con un lenguaje claro y preciso, que no renuncia a la profundidad ni al humor. El autor demuestra un gran conocimiento del tema que trata, sin caer en tecnicismos ni simplificaciones. La trama está bien construida y mantiene el interés y la tensión hasta el final. Los personajes secundarios están bien caracterizados y aportan matices y contrastes a la historia.

Púa es una novela que combina el thriller, la ciencia ficción y el drama, con un trasfondo social y político muy actual. Es una obra que invita a reflexionar sobre los riesgos y las oportunidades de la tecnología, así como sobre los valores y las responsabilidades de las personas que la usan. Es una lectura recomendable para los amantes de la literatura de calidad y de los temas de actualidad.

Advertencia

Esta es una historia de ficción. Hechos como los que en ella se cuentan ocurrieron, ocurren y seguramente seguirán ocurriendo en diversos tiempos y lugares, pero de ninguno de ellos, ni de sus protagonistas o sus circunstancias, pretende lo relatado aquí ser reflejo fidedigno, ni siquiera aproximado.

La ira es enemiga de la templanza, sin la cual ningún hecho pudo ser perfecto. Los filósofos peripatéticos afirman para la guerra ser necesaria la ira porque engendre fortaleza en el corazón, mas según dice Séneca nunca la virtud se debe ayudar con el vicio.

ALONSO DE CASTRILLO,

Tratado de república

Cette vie, la mienne, pauvre vie misérable et quelquefois vivante, et quelquefois aimante, n’a pas été qu’illusions et déroutes et folie, et le péché mortel c’est de l’oublier. Il est vital, dans les ténèbres, de se rappeler qu’on a aussi vécu dans la lumière et que la lumière n’est pas moins vraie que les ténèbres.

EMMANUEL CARRÈRE,

Yoga

El bien y el mal debes conocer,

aunque no me dejarás explicarte el porqué.

FRANCISCA AMADOR CALVO,

Hierba de otoño

1

El mensaje

Soy una mala persona. Al igual que muchos otros, podría decir. Con la diferencia, podría alegar, de haber dejado de buscarme una disculpa para justificar mis fechorías. Y qué: lo primero no me hace bueno y lo segundo no me hace mejor. Son sólo complementos circunstanciales. Cuando uno acepta convertirse en una mala persona, poco importa lo demás. A quien le toca padecerte ni le va, ni le viene, ni le alivia.

No es que sea malo todo el tiempo, ni que desconozca el dulce sabor de las buenas acciones, que como cualquier ser humano que no haya perdido la razón y el sentido de la existencia prefiero a las otras. De hecho, a ellas dedico lo mejor de mis energías. Nada reconforta más que toparse con un semejante que necesita o al que puede convenirle tu ayuda y prestársela sin la menor esperanza de recibir algo a cambio. Nada nos conforma ni nos apega más a esta naturaleza embrollada que acarreamos por el mundo, con la sospecha de que bien podríamos ser el error final que la vida cometió para aniquilarse a sí misma.

En este lugar al que hace ya años decidí retirarme tengo ocasión de ejercer la bondad a diario, y no dejo de aprovecharla. Lo hago cada vez que me remango, agarro los trastos de limpiar y no sólo les quito el polvo a los libros que se alinean en los anaqueles de la tienda, sino que aprovecho para reordenarlos de manera que los clientes puedan hallar con más facilidad aquello que les interesa o buscan, en lugar de tener que bucear como submarinistas y revolver como chatarreros, a lo que los obliga sin ningún remordimiento la mayoría de mis competidores. Soy especialmente consciente, por mi experiencia del caos, la suciedad e incluso la inmundicia más extrema, del valor que tienen la limpieza y el orden, y que va más allá de la belleza que ofrecen a la vista. Quien extiende ante ti un espacio aseado y bien dispuesto te hace beneficiario de un acto de amor en el que sólo un imbécil o un malnacido puede reparar sin experimentar una corriente instantánea de gratitud.

Y cuando sucede que en el cliente que comparece ante mí aprecio un amor semejante, por el libro que está buscando o por ese otro con el que acaba de tropezarse de improviso, no puedo evitar darle un trato de favor del que puede nacer cualquier gesto de generosidad. Desde cobrarle por él menos o mucho menos de lo que de veras vale, siempre que la rebaja no menoscabe de manera irreparable el negocio, hasta facilitarle, también con descuento, algún otro libro similar que nunca habría encontrado por sí mismo, paralizado como está por el asombro de poder adquirir el que sostiene entre sus manos. Es superior a mí: me vence la ternura que me embarga ante esos ojos encendidos, ante el temblor en la voz que llego a advertir en algunos, y más si se trata de un hombre o una mujer todavía jóvenes, o de un anciano que en esa edad recobra de verdad la inocencia que un día tuvo. No digamos si además me asiste la certeza de que no les sobra el dinero. Esa emoción que los arrebata me reblandece y conmueve de tal modo que no puedo dejar de darles todo cuanto esté a mi alcance, y a veces sufro, hasta el dolor físico, por no tener más con lo que recompensar su ilusión.

Yo mismo, que llegué a este ramo de comercio por sacar partido de una querencia de juventud que cuando me hice cargo de la tienda ya no era más que el rescoldo de una pasión extinguida, y sólo porque me pareció tan buena cobertura como cualquier otra para ponerme a salvo de mi vida anterior, me sorprendo más de una vez acariciando algún viejo volumen, o marcando el número del encuadernador para que me lo restaure sin adulterarlo, dispuesto a pagar lo que por esa operación quiera pedirme. Y no tanto para poder despacharlo más caro, porque bien puede suceder que cuando esté recompuesto acabe viéndolo en manos de uno de esos bibliómanos febriles y enamorados a los que no dudaré en vendérselo a pérdida; sino por no permitir que algo que se hizo con cariño, ya fuera el del autor, el de su editor, el del impresor que lo produjo o el del artesano que en algún momento lo encuadernó, se vea ajado y desbaratado por los insensibles estragos del tiempo.

Y sin embargo, en cuanto se presenta la oportunidad, también este negocio saca de mí a la mala persona que soy. Ocurre, por ejemplo, cuando entra por la puerta uno de esos herederos obtusos a los que acaba yendo a parar absurda e injustamente todo el esfuerzo de una vida consagrada a los libros, y que se presentan como poseedores de un patrimonio engorroso que les urge liquidar. Todo su afán es sacar del despojo de la biblioteca ajena un rendimiento cuya tasación les sobrepasa, pero que aspiran a rebañar hasta el límite de lo posible. Sin tener ni idea de lo que el pelmazo del abuelo o del padre, o el uno después del otro, lograron reunir gracias a su conocimiento y su tesón, se plantan ante mí con esa suficiencia del propietario que no va a consentir que se le escatime un céntimo de lo que vale su propiedad. Como si fuera yo el que está desesperado por hacerse con el botín, cuando son ellos los que no ven la hora de desembarazarse de esa pila de papel que no quieren llevarse a sus casas. Los escucho, los observo, simulo que me dejo impresionar por su desenvoltura, que reconozco su destreza como vendedores, mientras pienso, con absoluta frialdad, cómo voy a desplumarlos y saquearlos, a la vez que les hago creer que son los más astutos negociantes y yo un pobre hombre que está a su merced.

Son tan necios, tan pardillos, tan vulnerables al abuso, que no hay que esmerarse demasiado en la estrategia para embaucarlos. Recurro siempre a la misma: acometo una primera prospección de sus fondos en la que les identifico unas cuantas piezas de verdadero valor, que son las que les digo que me interesan más, y que les taso en un precio que sé que comprobarán y que no encontrarán nunca inferior a lo que otros les puedan ofrecer. Por regla general eso ya arroja una suma que les tienta, porque de pronto ven dinero donde sólo veían un despropósito comido por el polvo, y a partir de ahí abordo la negociación sobre lo demás: libros que por mi gusto, les digo, no les compraría, porque no voy a poder darles más salida que saldarlos o venderlos como papel al peso, pero de los que estoy dispuesto a hacerme cargo a cambio de quedarme con los que de veras me interesan. Procuro que la suma que por esta segunda parte de la transacción les ofrezco les parezca algo, lo que no resulta muy difícil después de haberla devaluado yo sobre el desprecio que ellos ya le tienen. No hay uno solo que no pique, que no me dé, prácticamente gratis, piezas que después pasarán a ser de las más cotizadas de mi catálogo. Y ni siquiera hay riesgo de que luego descubran la estafa consultándolo: si no sabían lo que tenían, menos aún van a recordarlo después de haberlo vendido. Con alguna de esas bibliotecas tristemente caídas en manos de zoquetes he multiplicado por diez y hasta por quince mi inversión. Si acaso me apena por los que las juntaron. Jamás siento nada por el primo al que desvalijo.

Otro tanto sucede cuando viene el comprador prepotente, ya sea por su instrucción superior, por su cartera o por ambas, que desde que entra por la puerta me trata como el estúpido criado que debe facilitarle su capricho en las condiciones que a él se le antojen, que para eso él sabe y vale y tiene lo que otros no. Aquí la negociación es más ardua, y no siempre llega a buen término. Más de una vez, no lo voy a ocultar, acaba con el sujeto soltando un bufido, largándome un exabrupto y saliendo de la tienda de mala manera. Me fastidia un poco, por no haber podido darle del todo lo que merece, pero lo compensan las ocasiones, que tampoco faltan, en que uno de esos engreídos —tienden a ser varones, aunque también ha caído alguna mujer— se marcha con su libro bajo el brazo y algún otro de propina, dejando en mi caja dos o tres veces lo que, de ser más humilde, podrían haberle costado.

Hay un detalle que en este punto me importa aclarar: al engañar y —aunque ellos no se enteren— maltratar a estas personas, ni por un momento me abandono a la creencia de que lo que hago pueda tener alguna clase de justificación moral o, por decirlo de otro modo, alguna suerte de coartada que convierta el mal en bien. Les estoy robando, me estoy riendo de ellos, los estoy despreciando tanto o más de lo que ellos me desprecian a mí o menosprecian la herencia de sus mayores, cuyos desvelos malbaratan. No lo hago por restaurar o instaurar en el pequeño trozo del mundo que administro algo parecido a la justicia, o por reparar los destrozos que su ruindad es capaz de provocar, ni con la esperanza de que el castigo o el ridículo redima de alguna manera a quienes sé que no pueden ser redimidos, ni aspiro a redimir. Lo hago tan sólo por perjudicarlos, y por eso me satisface paladear la sensación de que lo consigo, aunque ellos ni siquiera lleguen a percatarse.

Reniego de la autoindulgencia. Es el tipo de porquería que jamás, desde que tomé conciencia de mi maldad, he dejado que se acumule a la mugre que ya cargo por mis feas acciones. He visto a demasiada gente —y me he visto a mí mismo más veces de las que me gustaría— echando mano de ese expediente cobarde y vergonzoso de buscarle a la infamia una explicación benigna para con el infame, que no es sino una forma rastrera de extremar la crueldad con su víctima. A las mías sólo aspiro a cargarlas con el daño que les hago: hace tiempo ya que renuncié a imponerles, por añadidura, la obligación de soportarlo por culpa de las mierdas que yo pueda tener en la cabeza para darle una justificación a lo que no la tiene. Si uno quiere hacer el bien, no hay otro camino que las acciones bondadosas. Si tu carácter o tus pasos te llevan a desempeñarte perniciosamente, lo que haces es el mal y lo que te toca es convivir en adelante con la conciencia de lo que hiciste, de lo que eres capaz de hacer y de lo que debes impedir si no quieres que acabe apoderándose de todo tu ser sin dejar sitio para nada más.

Por eso, y porque no estoy orgulloso de ser una mala persona —no se me ha endurecido el alma ni se me ha reblandecido el cerebro hasta ese punto de delirio—, resolví apartarme de todo lo que fui y todo lo que hice en otro tiempo, y escogí esta apacible actividad comercial que sólo muy de vez en cuando, y de forma al fin y al cabo limitada, me arroja a coyunturas en las que puede aflorar, y aflora, el demonio que siempre va conmigo. Por eso he aceptado una existencia modesta, sin llegar al extremo de pasar estrecheces, gracias al ejercicio juicioso y no del todo incompetente de un oficio en el que las emociones son escasas y de una intensidad inferior a la que recuerda mi corazón. Por eso soy sólo una sombra de lo que fui y ese es hoy el mejor de mis logros.

Por eso, también, más el peso insoslayable de la memoria y de las lealtades, sobre todo aquellas que se fraguaron al calor de lo fatídico y lo incondicional, mi pulso que ya apenas se acelera y mi pensamiento que rara vez conoce ya la zozobra se han visto sacudidos cuando me he echado a los ojos el mensaje que acabo de recibir y de los ojos han pasado a mi mente las letras que lo componen. Allí, al instante, se ha desvelado, como quien corriera de pronto una cortina que oculta la visión de una ciudad incendiada, todo el significado que las palabras que esas pocas letras forman no pueden dejar de encerrar para mí.

Lo primero que he pensado es que no quiero que suceda. Que no he aguantado durante todo este tiempo la culpa y el fracaso sin resquicios en los que me he resignado a vivir para que ahora vuelva a llamar a mi puerta la desviación que los provocó y me reclame como su siervo y su miserable consecuencia. He invertido todos mis esfuerzos en crear este reducto desde el que poder resistirme y sustraerme, de paso, a la parte de mí con la que no tengo el menor deseo de reencontrarme.

Lo segundo que he pensado, mientras sentía de pronto esa extraña especie de serenidad que acompaña a la catástrofe, es que no puedo eludir el mensaje. Invoca mi nombre, el verdadero, y quien lo envía es aquel a quien menos puedo negarle acudir en su socorro. Releo:

Púa, soy yo. Me queda poco. Te necesito.

Lo tercero que pienso es con qué pretexto cerraré la tienda.

…