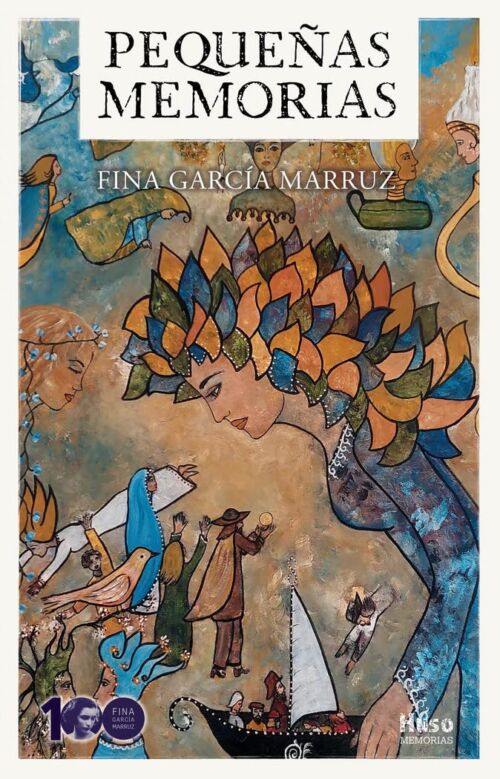

Pequeñas memorias

Resumen del libro: "Pequeñas memorias" de Fina García Marruz

En 1955, Fina García Marruz escribió “Pequeñas memorias” a la edad de 32 años, después de haber publicado ya “Las miradas perdidas” (1951) y otros cuadernos de poesía.

Ella fue parte del Grupo Orígenes junto con su esposo, el gran intelectual Cintio Vitier, y destacó en la investigación literaria y el ensayo.

Este libro no es solo un relato convencional de anécdotas o recuerdos; más bien, Fina nos lleva a través de un viaje poético por su familia, su infancia y adolescencia, su conversión al catolicismo y su reflexión sobre la felicidad y la justificación.

Además, comparte aspectos muy íntimos de su carácter y su amistad con el escritor cubano Gastón Baquero, así como sus impresiones sobre el poeta español Juan Ramón Jiménez durante su breve estancia en Cuba.

Fue a través de estos dos autores que Fina encontró la poesía como una fuente de alegría y hogar espiritual.

La publicación de “Pequeñas memorias” en el año del centenario de su nacimiento es un homenaje hermoso a una persona que dedicó toda su vida con amor, respeto y pasión a la literatura y que es considerada por muchos como una de las voces líricas más importantes de Hispanoamérica.

Sería por el año 1937, creo. Estudiaba entonces en el Instituto y me encontraba en la clase de literatura cuando, en medio del vocerío confuso, vi a nuestra profesora ponerse airadamente de pie y exclamar (dirigiéndose a un muchacho al parecer de las últimas filas) «¡usted, usted mismo!», «su nombre, haga el favor» y antes de darle tiempo a contestar, mientras anotaba algo de prisa, añadió: «Edad». La voz sonaba imperiosa y mucho me sorprendió oír de pronto del otro lado de la sala una voz de adolescente clara y tranquila que contestó con viveza: «Diecisiete años, doctora. Tengo en realidad dieciséis, pero la poesía me da un año más de vida». Toda la clase rompió a reír, y la misma profesora, sorprendida por ese efecto inesperado, sonrió un poco para preguntar otra vez el nombre, que él contestó de prisa y como si formara una sola palabra con el apellido que no pude oír, mientras retenía para mí: Augusto.

Volví la cabeza para ver al curioso joven, y me encontré con un semblante casi de niño. Puesto respetuosamente de pie, movía las manos para hablar como un juglar con una colección imprecisa de objetos que girasen en el aire, el cuerpo amimbrado y ágil, el redondo rostro risueño. Era una de esas caras que no parecen haber experimentado nunca el rencor. Daba la sensación de disponer de una capacidad de simpatía y despego casi equivalente.

Cuando sonó el timbre de receso nos cruzamos por el pasillo. Aprovechaba yo esos momentos para abrir y leer algunos de los libros de poesía que llevaba siempre conmigo. Esa mañana se me acercó: «¿El Romancero?». Como yo asintiese pareció casi saltar de alegría.

Empezó a hablar sin cesar. Recitaba versos de Gil Vicente, de García Lorca, imitaba la entrada de la Xirgu en el último acto de Bodas de sangre, cantaba villancicos de invierno: nos acostumbramos a vernos y hablar a diario. Apoyados en la baranda de mármol del primer piso, me enseñaba sus propios poemas, copiados en una letra desigual de niño en que las palabras se aislaban unas de otras como piedrecitas o brillaban como ocurrencias, y se mostraba tan exaltado y locamente alegre que a veces temía que rompiese a bailar allí mismo. «Te pareces al payaso que da vueltas anunciando los carros del circo», le dije, recordando una vieja película.

Me entristecía comparándome con él, como si el cuerpo me pesase más a su lado y tuviese una sangre más antigua y melancólica, en tanto que él se movía en la ligereza de la luz. Era alegre, o sea, muy vulnerable. Parecía algo que iba a durar poco, que no podía durar. Pensaba que nada hubiera podido decir mirándome, como cuando se lo miraba a él, «el joven» con esa evidencia que sólo después empezó a parecerme equívoca y como encubridora de una misteriosa pérdida. Después he conocido rostros semejantes, aunque menos inocentes, en que uno creería que una precoz malicia empuja el rostro del niño en el cuerpo del adulto para asomar, como un tramoyista por el ojo del telón, clandestinamente, en un espectáculo que no les pertenece y jugar sin ser vistos, y entonces uno se preguntaba si no sería solamente la poesía la que le había dado ese año de más y si en realidad no tendría ninguna edad aquella criatura que podría representar con tal ancestral maestría el papel de su propia y despreocupada juventud. Pero en aquella época significó para mí —en una forma más viva que la de otros poetas más verdaderos que conocí después— el espíritu mismo de una poesía juglar, trastornadora, alegrísima, así como el niño sólo ve de verdad las monedas inusables o falsas con que jugó estando enfermo toda una tarde. No tenía él que ver con el poema que se escribe y que queda, sino con el salto que se da para coger una hoja de árbol durante un paseo feliz. Tenía una energía sobrante, gratuita, inempleada, que hacía que a su lado pareciese todo lo demás con algo de sentado, oficial y burocrático. No siendo en realidad un poeta, me revelaba algo precioso, y que yo no conocía hasta entonces, un aire fino y frío como el que movía los álamos de una cancioncilla sevillana, algo libre, danzante, menor que la realidad, por cuyos entresijos entraba y salía como un duende.

Recuerdo sus ojos redondos, brillantes como chispas, su aire de escapado de todas las clases, el papel de libreta en que nos explicó, para el examen de geografía del día siguiente, de tan original manera, las corrientes del golfo.

Hablo de mi pequeño amigo, porque a él debí el conocimiento de una de las personas que más impresión había de causarme y que tuvo una influencia más secreta en mi vida. No me equivoqué —pues quizás necesitemos muchos años para desentrañar la complejidad y justeza de una primera impresión— al verlo como un anunciador, como un paje que precede la entrada de un personaje más poderoso, un pequeño juglar de rostro a un tiempo endurecido e infantil. Cantor, poeta, ayudante de fotógrafo, dio muchas vueltas después de aquel día en que lo vi por primera vez, confiado y sonriente, dar tan curiosa como imprevista respuesta. En oficios humildes, muy distantes los días en que me entregaba poemas, la poesía quizás no quiso regalarle más año que aquel de 1937, que lo colmó de nostalgia para siempre. Pero cuando Octubre vuelve con el año, si envía por caprichos soplos más húmedos y desiguales como alas de los ángeles navideños que él pintaba para divertirse, me acuerdo de Augusto.

…

Fina García Marruz. Fue una de las voces más destacadas de la poesía cubana del siglo XX y principios del XXI. Nacida en La Habana en 1923, se inició en la escritura a principios de los años cuarenta y formó parte del grupo Orígenes, que agrupó a figuras como José Lezama Lima, Cintio Vitier, Eliseo Diego y Gastón Baquero, entre otros. Su obra poética se caracteriza por una profunda indagación en la realidad y el misterio de la existencia, con un lenguaje sencillo pero cargado de significado y belleza.

Además de poeta, Fina García Marruz fue una reconocida investigadora y crítica literaria, especialmente dedicada al estudio de la obra de José Martí, el héroe nacional cubano. Trabajó durante muchos años en la Biblioteca Nacional de Cuba y en el Centro de Estudios Martianos, donde participó en la edición crítica de las Obras completas de Martí. También escribió ensayos sobre otros autores como Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, Emily Dickinson y Jorge Luis Borges.

Fina García Marruz recibió numerosos premios y distinciones por su trayectoria literaria, entre los que se destacan el Premio Nacional de Literatura de Cuba en 1990, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en 2007 y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2011. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y ha formado parte de importantes antologías. Falleció en La Habana en 2022, a los 99 años, dejando un legado poético de gran valor para la cultura cubana e hispanoamericana.