Resumen del libro:

Leonardo Padura, uno de los autores más destacados de la literatura contemporánea cubana, ha construido un universo literario donde la cotidianidad de La Habana se entrelaza con la intriga, la nostalgia y los dilemas existenciales. Su serie de novelas protagonizadas por el teniente investigador Mario Conde no solo ha dejado una huella en el género policiaco, sino que también ha capturado la esencia de una Cuba en transformación, marcada por las contradicciones sociales, políticas y humanas.

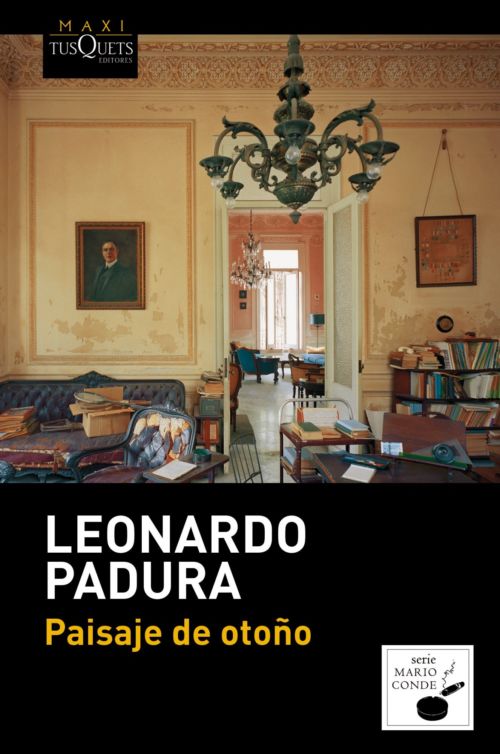

Paisaje de otoño es la última entrega de esta tetralogía y representa un cierre reflexivo y melancólico para su protagonista. Mario Conde, con treinta y seis años, se enfrenta a una encrucijada personal y profesional. Su percepción del mundo, marcada por el desencanto y la necesidad de cambio, está profundamente ligada al caso que ocupa esta novela: la desaparición de una mujer cuyo pasado guarda secretos que reflejan, en cierto modo, las sombras de la sociedad cubana.

La narrativa de Padura es, como de costumbre, ágil y envolvente. El autor nos invita a recorrer una Habana otoñal, cargada de atmósferas que alternan entre lo poético y lo crudo. Los paisajes urbanos se convierten en un espejo de los estados emocionales del protagonista, mientras que el relato avanza entre diálogos mordaces, introspección y una investigación que desentraña más que un simple misterio.

Más allá del componente policial, la novela explora los conflictos internos de Mario Conde. La crisis de identidad, el temor al tiempo que pasa y las decisiones irrevocables impregnan cada página, otorgándole una profundidad psicológica que eleva la obra más allá de los límites del género negro. Paisaje de otoño no solo cierra una etapa en la vida del investigador, sino que también ofrece a los lectores una meditación sobre el peso del pasado, la inevitabilidad del cambio y el anhelo de redención.

Con esta obra, Leonardo Padura confirma su maestría para combinar la literatura de intriga con una reflexión profunda sobre la realidad cubana y la condición humana. Paisaje de otoño es un broche de oro para una serie inolvidable, que no solo entretiene, sino que invita a pensar y a sentir junto a sus personajes.

—¡Acaba de venir…!

—¡Acaba de venir…! —gritó al fin hacia un cielo que encontró lánguido y apacible, todavía pintado con aquella engañosa paleta azul del mes de octubre: gritó con los brazos en cruz, el pecho desnudo, expulsando su reclamo desesperado con todas las fuerzas de sus pulmones, para que su voz viajara y también para comprobar que su voz existía, después de tres días sin pronunciar una sola palabra.

Su garganta, lacerada por cigarros y alcoholes desmesurados, sintió al fin el alivio del alumbramiento, y su espíritu disfrutó aquel mínimo acto libertario, capaz de provocarle una efervescencia interior que lo puso al borde de un segundo grito.

Desde la altura de su azotea, Mario Conde había oteado el firmamento limpio de brisas y de nubes, como el vigía de la nave perdida, con la esperanza malsana de que su encumbramiento le permitiera ver al fin, en el último recodo del horizonte, aquellas dos aspas agresivas que durante varios días había seguido en su tránsito por los mapas meteorológicos, mientras se aproximaba a su destino prescrito: la ciudad, el barrio y aquella misma azotea desde la cual él las convocaba.

Al principio había sido una muesca remota, todavía innombrada en su incipiente escala de depresión tropical, que se alejaba de las costas africanas atrayendo nubes calientes para su danza macabra; dos días después adquiría la categoría inquietante de perturbación ciclónica, y era ya una flecha envenenada en medio del Atlántico, con la proa dirigida hacia el mar Caribe y con derecho prepotente a ser bautizado: Félix; sin embargo, la noche anterior, cebado hasta convertirse en huracán, apareció como un remolino grotescamente encimado sobre el archipiélago de la Guadalupe, azocado por aquel desolador abrazo eólico de doscientos kilómetros por hora, que avanzaba dispuesto a derribar árboles y casas, a trastocar el curso histórico de los ríos y las altitudes milenarias de las montañas, a matar animales y personas, como una maldición venida de un cielo que seguía sospechosamente lánguido y apacible, como una mujer lista para el engaño.

Pero Mario Conde sabía que ninguno de aquellos accidentes y falacias alteraría su destino ni su misión: desde que lo vio nacer en los mapas, había sentido una extraña afinidad con aquel engendro de huracán: ese cabrón llega hasta aquí, se dijo, mientras lo veía avanzar y crecer, porque algo en la atmósfera exterior o en su propia depresión interior —cargada de cirros, nimbos, estratos y cúmulos relampagueantes, aunque siempre incapaces de transformarse en huracán— le había advertido de las intenciones y necesidades verdaderas de esa masa de lluvias y vientos enloquecidos que el destino cósmico había creado con el propósito marcado de atravesar aquella precisa ciudad para ejecutar una purificación esperada y necesaria.

Pero esa tarde, hastiado de tanta vigilia pasiva, el Conde optó por el llamado verbal. Sin camisa, con los pantalones apenas abrochados y portando una carga etílica que ponía en combustión sus motores más ocultos, escaló por una ventana hacia la azotea para encontrarse con aquel atardecer otoñal, agradablemente cálido, donde por más que lo deseaba no pudo descubrir la menor huella de un agazapamiento ciclónico. Bajo aquel cielo engañoso, y olvidado por un instante de sus propósitos, el Conde se dedicó entonces a observar la topografía del barrio, poblada de antenas, palomares, tendederas de ropa y tanques de agua que reflejaban una cotidianidad simple y agreste a la que él, sin embargo, no parecía tener acceso. Sobre la única colina del barrio, como siempre, encontró la corona de tejas rojas de aquel falso castillo inglés en cuya construcción había trabajado su abuelo Rufino el Conde hacía casi un siglo. Aquella permanencia empecinada de ciertas obras, más allá de la vida de sus creadores, resistiendo incluso el paso de huracanes o tormentas o ciclones o tifones o tornados o hasta vendavales le pareció la única razón válida de la existencia. ¿Y qué quedaría de él si ahora mismo se lanzaba al aire como la paloma que una vez imaginara? Un olvido infinito, debió de responderse, un vacío rampante como el de todas aquellas gentes anodinas que iban y venían por la serpiente negra de la Calzada, cargados de jabas y esperanzas, o con las manos vacías y las mentes llenas de incertidumbres, quizás ajenos a la cercanía de huracanes terribles y necesarios, aquellas personas indiferentes incluso a la vacuidad de la muerte, sin voluntad de memoria ni expectativas de futuro, a quienes alarmó con el grito desesperado que lanzó hacia el más lejano horizonte:

—¡Acaba de venir, coño…!

…