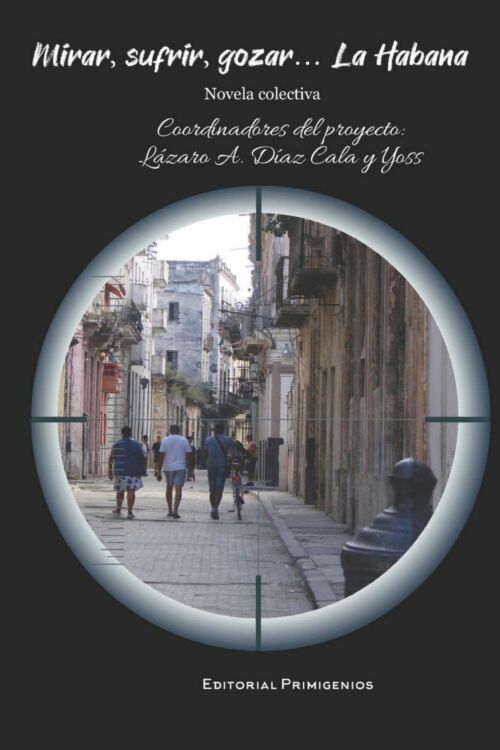

Resumen del libro:

Mirar, Gozar, Sufrir… La Habana… Ondas que se ensanchan. Una historia de presentación: un barrio junto al malecón habanero, una familia, varios personajes, diversos conflictos. Un adolescente cae desde una azotea… y, como una piedra arrojada en el agua, el suceso genera ondas… que en esta novela son las interpretaciones de 13 autores, tejidas a partir del núcleo argumental trazado por Lázaro Alfonso Díaz Cala. Lenguajes fluidos y caracterizaciones afiladas. 14 visiones distintas de la actualidad capitalina, exquisitamente articuladas en torno a un eje argumental y de personajes ensamblados con casi matemática precisión. Un policía, una vendedora de maní, dos familias, adúlteros, voyeurs, una adivina, una historia policíaca de venganzas, un hombre obsesionado por su pasado, un cantante callejero, una pareja de lesbianas… palomas, dos perros y un gato. Realismo sucio urbano y ciencia ficción coexistiendo en la expresión literaria más pura. Un mosaico de estilos y enfoques que trazan en conjunto un fresco vívido y apasionante de esa otra Cuba; la que no aparece en los folletos turísticos ni en las noticias triunfalistas de la TV y los periódicos. La de todos los días. La auténtica.

DEL OTRO LADO DEL TELESCOPIO

El reloj que pende en la pared marca las seis y veinte minutos. En una esquina del comedor, aguarda Yanqui, un gato barcino, apoyado en su trasero y la punta de las patas delanteras; la cola doblada hacia delante. Yanqui adquirió ese nombre al cumplir un año, por sus muy refinados gustos de solo comer carne, pollo y pescado, o lamer la salsa incrustada en el arroz; antes era llamado solamente Gato. En el otro extremo diagonal, un perro sato que economiza sus fuerzas para ladrar cuando escucha que tocan a la puerta o gritan desde el pasillo el nombre de alguno de sus amos. Al can lo nombran Corsario, por la mancha negra alrededor de su ojo derecho que resalta en una escasa pelambre que en algún tiempo fue blanca y ahora es de un color amarillo-carmelita-cenizo; así como por el cojeo en su pata derecha delantera, resultado del encontronazo con una rueda de bicicleta en la calle. Desde ese día, Corsario sale con cuidado, baja el escalón del pasillo a la acera y a menos de dos metros, bien pegado a la pared, consuma sus necesidades.

Lorenzo José, el mayor de los hermanos, hace apenas tres meses cumplió dieciséis años. Al terminar noveno grado dejó de estudiar, «para que no me falte un peso en el bolsillo», dijo, y el padre lo apoyó. Lorenzo José, siempre se sienta a la mesa de frente al reloj, y mira hacia él hasta dos veces por minuto. El adolescente-joven se impacienta ante la demora de la madre. A Lorenzo Enrique, dos años menor, el reloj le queda a la espalda, y opta por mirar constantemente al hermano; por la expresión de su rostro calcula la hora. Lorenzo sin otro nombre, el padre, apura a su esposa:

―¿Qué pasa con la comida, mujer? ¡Tengo hambre!

En ese momento aparece Edelmira, la esposa de Lorenzo:

―Aquí está, partida de muertos de hambre. No hay quien los llene.

En la mano derecha trae la olla de presión con los frijoles y en la otra el arroz; mientras cada uno se sirve la cantidad que apetece, ella regresa a la cocina y en menos de un minuto reaparece con los huevos y los boniatos hervidos.

Lorenzo José, a quien llaman Joseito, no solo en la casa, sino también los vecinos y antes, en la escuela: come aprisa. Se atraganta un bocado tras el otro y el otro. El padre lo requiere:

―¿Qué te pasa que comes así?

―Te vas a atorar, toma agua ―agrega la madre.

Joseito no se inmuta, al primer regaño responde que no con la cabeza y al segundo, estira la mano, coge el vaso con agua, se empina un breve sorbo, lo devuelve a la mesa y continúa en su faena, mientras alterna la vista entre el plato y el reloj. El hermano también se apura, pero no tanto.

Lorenzo se inclina hacia delante y con una esquina del mantel se seca el sudor de la frente y las manos, que amenaza caer casi a chorros sobre el plato con arroz y frijoles.

Joseito abre los ojos y estira el cuello al percatarse de que son exactamente las seis y treinta minutos. Se rellena la boca lo más que puede, lanza los cubiertos al plato, se pone de pie y va rumbo al balcón. Sube por la escalera hacia la azotea y va directo a ubicarse detrás del telescopio que allí tienen instalado, desde la época en que su padre se encaprichó en estudiar Astronomía, afán que le duró pocos meses, y tras un montón de años en desuso, autorizó a su hijo mayor a utilizarlo cuando cumplió los dieciséis, a falta de la posibilidad de hacerle otro regalo y como premio, por alcanzar la mayoría de edad y aprobar el noveno grado después de dos intentos, sin reparar en la calidad de las calificaciones: «A los dieciséis ya un hombre tiene que ser hombre de verdad». Más de cien veces se lo ha repetido a sus hijos. «Yo me ganaba la vida desde mucho antes». El joven se acomoda detrás del artefacto y comienza a mirar.

Lorenzo Enrique, o mejor, Enriquito, come sus últimos bocados con mayor premura y sigue al hermano.

―¡Hey, Hey, aquí nadie recoge su plato! ―protesta Edelmira y golpea la mesa.

…