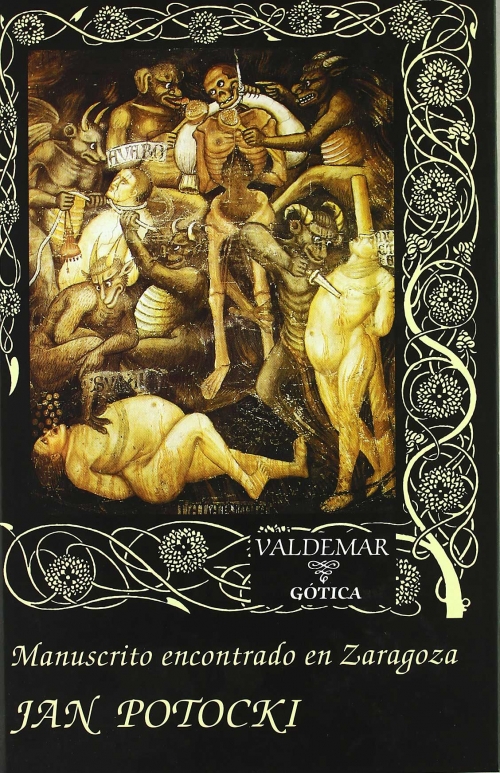

Resumen del libro:

El Manuscrito encontrado en Zaragoza es una de las maravillas de la literatura fantástica. Es una novela gótica, narrada según la técnica del relato enmarcado, con historias dentro de historias que se ramifican y entremezclan, la obra transcribe el manuscrito hallado por un oficial de las tropas napoleónicas en Zaragoza, y cuenta las peripecias y viajes del noble caballero Alfonso Van Worden, episodios vividos o referidos sobre «bandidos, almas en pena y adictos a la Cábala», en una visión pintoresca, fantástica y prerromántica de la España profunda del siglo XVIII, ambientada en 1715, llena de inolvidables historias de aparecidos, cabalistas, ventas encantadas o leyendas moriscas, traspasada de un aire picaresco deudor de la tradición española.

JORNADA PRIMERA

El conde de Olavídez no había establecido aún colonias de extranjeros en Sierra Morena; esta elevada cadena que separa Andalucía de la Mancha no estaba entonces habitada sino por contrabandistas, por bandidos, y por algunos gitanos que tenían fama de comer a los viajeros que habían asesinado. De allí el refrán español: Devoran a los hombres las gitanas de Sierra Morena. Y eso no es todo. Al viajero que se aventuraba en aquella salvaje comarca también lo asaltaban, se decía, infinidad de terrores muy capaces de helar la sangre en las venas del más esforzado. Oía voces plañideras mezclarse al ruido de los torrentes y a los silbidos de la tempestad; destellos engañadores lo extraviaban, manos invisibles lo empujaban hacia abismos sin fondo.

A decir verdad, no faltaban algunas ventas o posadas dispersas en aquella ruta desastrosa, pero los aparecidos, más diablos que los venteros mismos, los habían forzado a cederles el lugar y a retirarse a comarcas donde no les fuera turbado el reposo sino por los reproches de su conciencia, fantasmas estos con los cuales los venteros suelen entrar en componendas; el del mesón de Andújar invocaba al apóstol Santiago de Compostela para atestiguar la verdad de sus relatos maravillosos; agregaba, por último, que los arqueros de la Santa Hermandad se habían negado a responsabilizarse de ninguna expedición por Sierra Morena, y que los viajeros tomaban la ruta de Jaén o la de Extremadura. Le respondí que esa opción podía convenir a viajeros ordinarios, pero que habiéndome el rey, don Felipe Quinto, concedido la gracia de honrarme con una comisión de capitán en las guardias valonas, las leyes sagradas del honor me prescribían presentarme en Madrid por el camino más corto, sin preguntarme si era el más peligroso.

—Mi joven señor —replicó el huésped—, vuestra merced me permitirá observarle que si el rey lo ha honrado con una compañía en las guardias, y antes de que a vuestra merced le apunte la barba en el mentón, honra que los años no le han concedido todavía, será bueno que dé muestras de prudencia. Pues bien, yo digo que cuando los demonios se apoderan de una comarca…

Hubiera dicho más, pero salí disparado y sólo me detuve cuando creí estar fuera del alcance de sus advertencias; entonces, al volverme, aún lo vi gesticular y mostrarme la ruta de Extremadura. López, mi escudero, y Mosquito, mi zagal, me miraban con un aire lastimoso que quería decir más o menos lo mismo. No me di por enterado y proseguí adelante, internándome en los matorrales donde después han levantado una colonia llamada La Carlota.

En el lugar mismo donde hoy está la posta, había entonces un paraje que los arrieros llamaban Los Alcornoques, o Encinas Verdes, porque dos hermosos árboles de esta especie sombreaban un abundante manantial contenido por un abrevadero de mármol. Era la única fuente y la única umbría que se encontraba desde Andújar hasta Venta Quemada. Este albergue grande, espacioso, construido en medio del desierto, había sido un antiguo castillo de los moros que el marqués de Peña Quemada hizo reparar, y de allí le venía el nombre de Venta Quemada. El marqués lo había alquilado a un vecino de Murcia, que estableció en él la posada más considerable que hubiera en la ruta. Los viajeros partían, pues, por la mañana de Andújar, comían en Los Alcornoques las provisiones que trajeran consigo, y pasaban la noche en Venta Quemada; a menudo se quedaban durante el día siguiente, preparándose allí a pasar las montañas y haciendo nuevas provisiones; tal era, asimismo, el plan de mi viaje.

Pero como nos acercáramos a Encinas Verdes, y yo le dijera a López que allí había resuelto apearnos para nuestra frugal comida, advertí que Mosquito no estaba con nosotros, ni tampoco la mula cargada con las provisiones. López dijo que el muchacho se había quedado a la zaga, arreglando las albardas de su caballería. Lo esperamos, luego seguimos adelante, luego nos detuvimos para esperarlo aún, luego dimos voces, luego volvimos sobre nuestros pasos para buscarlo. Vanamente. Mosquito había desaparecido llevándose con él nuestras más caras esperanzas, es decir nuestra comida. Yo era el único en ayunas, porque López no había dejado de roer un queso del Toboso, del cual tuvo la precaución de muñirse, pero no por ello estaba más alegre y refunfuñaba entre dientes que «bien lo dijo el mesonero de Andújar y que con toda seguridad los demonios habían arrebatado al infeliz Mosquito».

Cuando llegamos a Los Alcornoques encontré sobre el abrevadero una canasta cubierta de hojas de viña; parecía haber estado llena de frutas y haber sido olvidada por algún viajero. La hurgué con ansiedad y tuve el placer de hallar en ella cuatro hermosos higos y una naranja. Le ofrecí dos higos a López, pero los rechazó diciendo que podía aguardar hasta la noche; comí pues todas las frutas, después de lo cual quise apagar mi sed en el manantial vecino. López me lo impidió, alegando que el agua me caería mal después de la fruta, y que tenía para ofrecerme un resto de vino de Alicante. Acepté su ofrecimiento, pero apenas llegó el vino a mi estómago sentí que se me apretaba el corazón. Cielo y tierra giraron sobre mi cabeza y me habría desmayado qué duda cabe, si López no se hubiera dado prisa en socorrerme; me hizo volver del desfallecimiento y me dijo que no debía preocuparme: era motivado por el cansancio y la inanición. En efecto, no sólo me sentí restablecido, sino también en un estado de impetuosidad y agitación extraordinarias. La campiña me pareció esmaltada de los colores más vivos; los objetos resplandecían ante mis ojos como los astros en las noches de verano, y me latían las arterias en las sienes y López, al ver que mi molestia no había tenido consecuencias, no pudo menos que comenzar de nuevo con sus quejas:

—¡Ay!, por qué no habré hecho caso a Fray Jerónimo de la Trinidad, monje, predicador, confesor y oráculo de nuestra familia. Es cuñado del yerno de la cuñada del suegro de mi suegra, y siendo de tal modo el pariente más cercano que tenemos, nada se hace en nuestra casa sin consultarlo. No he querido seguir sus consejos y estoy por ello justamente castigado. Bien me dijo que los oficiales en las guardias valonas eran heréticos, que se los reconocía fácilmente por sus cabellos rubios, sus ojos azules y sus mejillas bermejas, contrariamente a los viejos cristianos que tienen la color de Nuestra Señora de Atocha, pintada por San Lucas.

Detuve ese torrente de impertinencias ordenándole que me diera mi fusil y cuidara de los caballos, mientras yo subía a algún peñasco de los alrededores para intentar descubrir a Mosquito, o a lo menos sus huellas. Ante mi proposición, López se deshizo en lágrimas y, echándose a mis pies, me conjuró en nombre de todos los santos a que no lo dejara solo en lugar tan peligroso. Le ofrecí permanecer junto a los caballos, mientras él buscaba al muchacho, pero esta sugerencia le pareció más aterradora aún. Entonces le hice razonamientos tan sensatos para ir en pos de Mosquito que me dejó partir. Después sacó un rosario del bolsillo y se puso a rezar junto al abrevadero.

Las cumbres que pensaba alcanzar estaban más lejos de lo que me parecieron; demoré casi una hora en subir a ellas y, cuando llegué, no vi más que la llanura desierta y salvaje: ni el menor rastro de hombres, de animales o de casas, ninguna ruta fuera del gran camino que habíamos seguido, y nadie que pasara por él. Por todos lados me rodeaba un gran silencio. Lo interrumpí con mis gritos, que los ecos repitieron a lo lejos. Por último retomé el camino del abrevadero, y allí encontré mi caballo atado a un árbol, pero López… López había desaparecido.

Me quedaba la siguiente alternativa: volver a Andújar, o continuar mi viaje. Lo primero no se me pasó por la cabeza. Subí al caballo, le di de espuelas y al cabo de dos horas, galopando a toda prisa, llegué a las orillas del Guadalquivir, que no es allí el río tranquilo y soberbio cuyo majestuoso curso rodea los muros de Sevilla. Al salir de las montañas, el Guadalquivir es un torrente sin riberas ni fondo, siempre bramando contra los peñascos que contienen sus esfuerzos.

El valle de Los Hermanos comienza donde el Guadalquivir se derrama sobre la llanura; lo llamaban así porque tres hermanos, unidos, más que por los lazos de sangre, por la afición al bandolerismo; hicieron del lugar, durante muchos años, el teatro de sus hazañas. De los tres hermanos, dos cayeron en poder de las autoridades, y sus cuerpos se veían colgados de una horca a la entrada del valle, pero el mayor, llamado Soto, logró escapar de las prisiones de Córdoba y se refugió, según decían, en la cadena de Las Alpujarras.

Cosas muy extrañas contaban de los dos hermanos que fueron colgados; no se hablaba de ellos como de aparecidos, pero se pretendía que sus cuerpos, animados por vaya a saberse qué demonios, abandonaban la horca durante la noche para angustiar a los vivos. De tal modo se dio el hecho por cierto que un teólogo de Salamanca probó en una disertación que los dos ahorcados, a cada cual más extraordinario, eran vampiros de una rara especie, cosa que los más incrédulos no vacilaban en afirmar. También corría el rumor de que los dos hombres eran inocentes y que habiendo sido injustamente condenados se vengaban de ello, con el permiso del cielo, en los viajeros y otros viandantes. Como de esa historia me hablaron a menudo en Córdoba, tuve la curiosidad de acercarme a la horca. El espectáculo era tanto más repulsivo cuanto que los horribles cadáveres, agitados por el viento, se balanceaban de manera fantástica, mientras buitres atroces los tironeaban para arrancarles jirones de carne; apartando los ojos con espanto, me hundí en el camino de las montañas.

Hay que convenir en que el valle de Los Hermanos parecía muy apropiado para favorecer las empresas de los bandidos y servirles de refugio. Rocas desprendidas de lo alto de los montes, árboles derribados por la tormenta, interceptaban el camino, y en muchos lugares era menester atravesar el lecho del torrente, o pasar delante de cavernas profundas cuyo aspecto malhadado inspiraba desconfianza.

Al salir de este valle y entrar en otro, descubrí desde lejos la venta que debía albergarme, y no auguré de ella nada bueno. Observé que no tenía ventanas ni celosías; no humeaban las chimeneas; no había gente en los alrededores, y los aullidos de los perros no anunciaban mi llegada. Deduje que sería una de aquellas ventas abandonadas por sus dueños, como había dicho el mesonero de Andújar.

Cuanto más me acercaba, más profundo me parecía el silencio. En la puerta de la venta, vi un cepillo para echar limosnas, acompañado por la siguiente inscripción:

«Señores viajeros, sed caritativos y rogad por el alma de González de Murcia, que en otros tiempos fue mesonero de Venta Quemada. Después seguid vuestro camino y en ningún instante, bajo ningún pretexto, se os ocurra pasar aquí la noche». Inmediatamente resolví desafiar los peligros con los cuales me amenazaba la inscripción. No tenía el convencimiento de que en la venta no hubiera aparecidos, pero desde niño me enseñaron, como se verá más adelante, a poner el honor por encima de todo, y lo hacía consistir en no dar jamás señales de miedo.

Como el sol se ponía, quise aprovechar la luz menguante para recorrer de punta a punta la morada. Más que luchar con las potencias infernales que se habían posesionado de ella, esperaba encontrar algunas viandas, pues las frutas de Los Alcornoques habían podido suspender, pero no satisfacer, mi necesidad imperiosa de comida. Atravesé muchos aposentos y salas. La mayoría estaban revestidos de mosaicos hasta la altura de un hombre, y en los techos había esos bellos artesones en los cuales resplandece la magnificencia de los moros. Visité las cocinas, los graneros, los sótanos; estos últimos estaban cavados en la roca, y algunos comunicaban con rutas subterráneas que parecían penetrar muy adentro en la montaña; pero no encontré de comer en ninguna parte. Por último, como era ya de noche, busqué mi caballo, atado en el patio, lo llevé a un establo donde había visto un poco de heno, y fui a un aposento a tenderme en un jergón, el único que hubieran dejado en todo el albergue. También hubiese querido una candela, pero el hambre que me atormentaba tenía su lado bueno, pues me impedía dormir. Sin embargo, mientras más oscura se hacía la noche, más sombrías eran mis reflexiones. Ya pensaba en la desaparición de mis dos servidores, ya en los medios de procurarme comida. Quizá los bandidos, irrumpiendo de algún matorral o de alguna trampa subterránea, habían atacado sucesivamente a López y a Mosquito cuando estaban solos, e hicieron una excepción conmigo en razón de mis armas, que no les prometían una victoria tan fácil. Más que todo me preocupaba el hambre, pero había visto en la montaña algunas cabras; debía de guardarlas algún pastor, y a éste no le faltaría un poco de pan para comer con la leche. Por añadidura, yo contaba con mi fusil. Sea como fuere, estaba resuelto a todo menos a volver sobre mis pasos y a exponerme a los sarcasmos del mesonero de Andújar. Antes bien, había decidido firmemente continuar mi ruta. Agotadas estas reflexiones, no podía menos de rumiar viejas historias de monederos falsos y otras de la misma especie con las que habían acunado mi infancia. Pensaba también en la inscripción sobre el cepillo de las limosnas. Aunque no creía que el demonio hubiese estrangulado al mesonero, nada comprendía de su trágico fin. Pasaban las horas en un silencio profundo cuando el son inesperado de una campana me estremeció de sorpresa. Tocó doce veces, y es fama que los aparecidos no tienen poder sino después de medianoche hasta el primer canto del gallo. Digo que me sorprendí, y no me faltaban motivos para ello, pues la campana no había dado las otras horas; me pareció lúgubre su tañido. Un instante después se abrió la puerta del aposento, y vi entrar a una persona completamente oscura pero en modo alguno pavorosa, pues era una hermosa negra, semidesnuda, que llevaba una antorcha en cada mano.

La negra se llegó a mí, hizo una profunda reverencia y me dijo en un muy buen español:

…