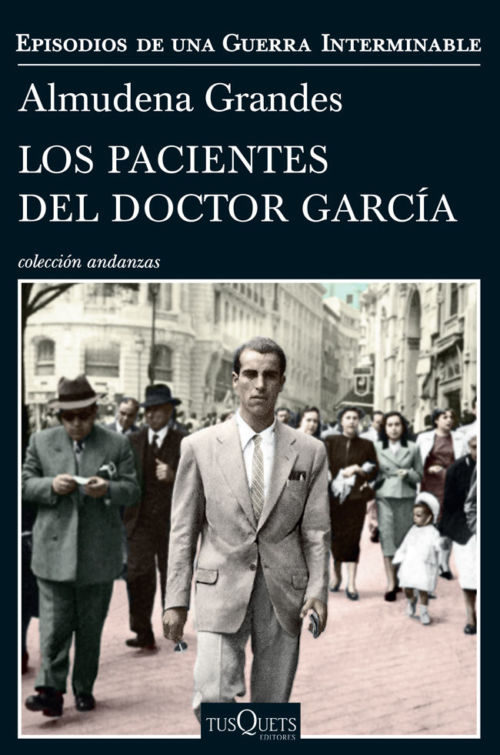

Resumen del libro:

Los pacientes del doctor García es una novela histórica de la escritora española Almudena Grandes, publicada en 2017. Se trata de la cuarta entrega de la serie Episodios de una guerra interminable, que narra las consecuencias de la Guerra Civil Española y el franquismo desde diferentes perspectivas y personajes.

La novela se centra en la figura del doctor Guillermo García Medina, un médico republicano que se ve obligado a exiliarse en Francia tras la derrota de su bando. Allí se involucra en una red clandestina de espionaje y resistencia contra el nazismo, que le llevará a adoptar múltiples identidades y a vivir peligrosas aventuras. Al mismo tiempo, la novela retrata la vida de otros personajes que sufren las consecuencias de la guerra y la dictadura, como Clara Stauffer, una joven alemana que colabora con el régimen franquista; Manuel Arroyo Benítez, un guerrillero antifranquista; o Alicia Gris, una espía al servicio de los aliados.

La novela es una obra ambiciosa y compleja, que combina la ficción con la realidad histórica. La autora se documentó exhaustivamente para recrear los hechos y los escenarios de la época, desde el París ocupado por los nazis hasta el Madrid de la posguerra. La novela también aborda temas como la memoria, la identidad, el amor, la traición y la venganza.

Los pacientes del doctor García es una novela que atrapa al lector desde las primeras páginas, por su ritmo ágil, su estilo cuidado y su trama llena de intriga y emoción. Es una novela que nos hace reflexionar sobre la historia reciente de España y de Europa, y sobre las huellas que dejó en las vidas de sus protagonistas. Es una novela que merece ser leída y disfrutada por todos los amantes de la literatura.

MADRID, 30 DE MARZO DE 1947

El último domingo de marzo de 1947 fui al encuentro de una mujer que conocía mi verdadera identidad.

—A ver, a ver —la portera salió de su chiscón para estudiarme de arriba abajo—. ¿Qué ha estrenado usted hoy, don Rafael?

—Pues nada, Benigna. No están los tiempos como para estrenar.

—Y que lo diga, pero… —rebuscó en su delantal para enseñarme una moña diminuta, tejida con tiras de hoja de palma—. Esto sí me lo aceptará, ¿verdad? Así, por lo menos no se nos quedará manco.

Domingo de Ramos, al que no estrena se le caen las manos. Después de dos años de sequía, tantos radiantes días de sol en cielos tan azules como recién pintados, la mañana prometía más tristeza que lluvia. Hacía frío. Los niños que habían cumplido con la tradición caminaban encogidos, tiritando en sus primaverales calcetines de hilo, faldas livianas y pantalones cortos que parecían desgajarlos del invierno por el que transitaban los adultos, gabardinas, sombreros, guantes a los que se aferraban las manos desnudas de los niños vestidos de verano. Para equilibrar su desgracia, en la otra mano llevaban palmas labradas con flores, moñas y cintas de colores, el modelo que había inspirado la miniatura que Benigna me había encajado en el bolsillo de la americana. Niños más desgraciados, mejor abrigados porque no tenían nada que estrenar, las miraban con envidia.

Al llegar a la plaza de las Salesas entré en un bar, casi vacío entre misa y misa, pedí un café y me senté dando la espalda al camarero, para enfocar la puerta de la iglesia de Santa Bárbara a través de un ventanal pintado con letras blancas. Así, entre las dos mitades de un letrero que prometía los mejores bocadillos de calamares de Madrid, vi salir la cabecera de la procesión. Una escolta de monaguillos, armados con grandes palmas doradas o pequeños incensarios de metal, rodeaba a media docena de sacerdotes revestidos con casullas bordadas cuyos colores establecían una jerarquía que yo no era capaz de interpretar. Mientras empezaban a bajar la escalinata marcando el paso lento, solemne, que seguirían los fieles agolpados a su espalda, pagué el café y crucé la plaza. Cuando me aposté junto a la verja, el Santísimo aún no había descendido al nivel de la calle.

Había tanta gente, tantas palmas, tantas gabardinas, sombreros y mujeres de todas las edades con la cabeza cubierta, que temí que no me resultara fácil distinguirla. Entonces la vi, rubia como no había vuelto a ser desde los doce años, el pelo aún más dorado que cuando desprendía a su paso un intenso aroma a infusión de manzanilla, lo primero que me impresionó de ella. Por lo demás no había cambiado mucho. A medida que se acercaba, comprobé que seguía siendo guapa de la misma manera, siempre más de lejos que de cerca. A pesar de los tiempos y de que ningún hombre la acompañaba, seguía vistiéndose para gustar, imponente su cuerpo en un traje de chaqueta demasiado ceñido para los recatados cánones de la Victoria, vulgar el rostro de campesina, ancho y carnoso, que su elegancia jamás había logrado someter. El delicado festón de encaje negro, antiguo, del velo que enmarcaba su cabeza, la favorecía a costa de subrayar el violento contraste de sus cejas oscuras con el tinte amarillo de sus cabellos, una licencia sospechosa, de cabaretera camuflada, que la mayoría de las mujeres de su clase social no se habría permitido. Pero ella no era cualquiera, era Amparo Priego Martínez, y la osadía que la explicaba me emocionó más de lo que había calculado. Habíamos vivido juntos demasiadas cosas, demasiado tiempo, como para que yo pudiera salir indemne de aquel encuentro. Por eso ni siquiera me atreví a mirar al niño que caminaba de su mano.

La dejé pasar, como si abordarla por la espalda me resultara más fácil, y comprobé que no había ido a misa sola. La flanqueaban dos mujeres, otros niños, y no podría haber aspirado a una compañía más inofensiva pero aquella bastó para hacerme flaquear. Por un instante me pregunté qué estaba haciendo allí, y hasta llegué a pensar en renunciar a todo, darme la vuelta y volver derecho a casa. Esa debilidad duró sólo un instante. En el siguiente, me abrí paso entre las gabardinas y los velos, llegué a su altura y la cogí por el codo.

—Buenos días.

No dije nada más, no hizo falta. Esas dos palabras operaron una transformación radical en el rostro abrumadoramente saludable, de mofletes mullidos, colorados, del que la había oído quejarse tantas veces. Si en aquel momento hubiera podido mirarse en un espejo, habría contemplado una versión de sí misma que tal vez le habría gustado más, su piel pálida como una máscara de cera, tensa y repentinamente delicada, frágil en el pequeño temblor de sus labios, el brillo húmedo de sus ojos muy abiertos.

—Guillermo… —susurró mi nombre en un murmullo apenas perceptible y miró a su derecha, a su izquierda, para comprobar que sus amigas, indiferentes a nuestro encuentro, seguían cantando en el estridente falsete que las beatas españolas asociaban con la devoción—. ¿Qué haces tú aquí?

—¿Pues qué voy a hacer? Lo mismo que tú… —hablé en el tono normal de una conversación y ellas giraron la cabeza, me miraron, se adelantaron un poco, siguieron cantando—. Honrar el Día del Señor.

Aquel comentario la hizo sonreír a su pesar, y la tranquilizó lo suficiente como para animarla a reemprender la marcha. Me coloqué a su izquierda como si sólo pretendiera celebrar el Domingo de Ramos a su lado y durante unos segundos aspiré en silencio su olor, una exacta combinación de perfume y sudor que excitó mucho más que mi olfato. Cerré los ojos y me pareció mentira estar allí, tan cerca de Amparo, guardando la cautelosa distancia de los desconocidos, pero ella se encargó enseguida de deshacer cualquier equívoco.

—Vete de aquí —al mirarla no encontré sus ojos, fijos en la cúspide dorada de la custodia que abría la procesión—. Lárgate pero ya, ahora mismo.

—Enseguida —le aseguré en el mismo murmullo en el que se había dirigido a mí—. Sólo he venido para quedar contigo. Tenemos que hablar.

—No lo creo.

—Pues yo creo que te equivocas. Te conviene hablar conmigo, te lo digo en serio —por fin se volvió, me miró—. Sé que sigues viviendo en el barrio de Salamanca, en el número 45 de la calle Ayala. ¿Mañana por la tarde te viene bien? Estaré allí sobre las seis.

Nunca llegó a negarse, ni a decir que sí. Antes de que pudiera abrir los labios, sentí que algo tiraba de la manga de mi gabardina.

—¡Señor! —era la mano de una cría rubia de manzanilla, vestida y peinada como una muñeca de cinco años, tan parecida a Amparo cuando era niña que pensé que era hija suya—. ¡Oiga, señor! —insistió con tanto empeño que todos los tirabuzones de su cabeza se movieron a la vez—. Eso que lleva ahí es muy bonito. ¿Me lo da?

—¡Asun! —Amparo se volvió hacia ella a toda prisa y sentí que su cuerpo se aflojaba, la tensión que lo había sostenido como el rígido armazón de una estatua escapando en el suspiro que precedió a una regañina excesiva para tan poca culpa—. ¿Cuántas veces vamos a tener que decirte que no se piden las cosas? Se lo voy a contar a mamá.

Todavía lo recordaba todo, y que su hermana mayor se llamaba Asunción. Aquella niña, que debía de ser su hija, se encogió de hombros y siguió extendiendo hacia mí la palma de su mano, con tanto descaro que me hizo reír. Y mientras sacaba con cuidado el regalo de Benigna del bolsillo, la cabeza pequeña, morena, del niño al que había esquivado a conciencia durante aquel trayecto, se asomó desde el otro lado del cuerpo de su madre.

—¿Lo quieres? —intenté no mirarle mientras la misma estampa de la avidez asentía con la cabeza—. Pues toma, para ti, porque tú… —y el corazón me botó en el pecho cuando me volví hacia él— eres demasiado mayor para estas cosas, ¿no? Con ocho años…

—¿Cómo sabe usted que tengo ocho años? —alto para su edad, delgado, tenía la cara alargada, el pelo oscuro, fosco, y prometía convertirse en un hombre de cejas pobladas, nariz recta, más bien larga, suficiente quizás para sostener las gafas que corregirían una miopía precoz, y muy poco parecido con la única familia que había conocido.

—Porque soy muy listo —le sonreí y, como si pretendiera contrariar mis predicciones, me devolvió la sonrisa de su madre—. Sé que los cumpliste en septiembre, que vives en la calle Ayala, que eres hijo de Amparo, y sé…

La conocía tan bien que no necesité mirarla para oler su miedo y adiviné el resurgir de su palidez antes de verla. La conocía tan bien que anticipé su precipitación y su torpeza, las prisas con las que me interrumpió cuando estaba a punto de añadir, solamente, que sabía que a su hijo le gustaba jugar al fútbol porque tenía costras de heridas secas en las dos rodillas. Lo que no habría podido adivinar fueron las palabras que deslizó en mi oído mientras me clavaba las uñas en el antebrazo con tanta fuerza que me hizo daño.

—Ya no se llama Guillermo.

Aquella frase también me dolió. Había cumplido con mi misión y no necesitaba estar allí ni un minuto más, pero aún tenía cosas que hacer. Antes de marcharme le di la moña a la niña, moví la mano en el aire para despedirme del niño, y acerqué la boca al oído de su madre.

—Yo tampoco.

Avancé unos pasos y me giré para comprobar que Amparo seguía mirándome, tan quieta como un poste que partiera en dos un torrente de fieles con palmas en las manos. Entonces salió el sol. Habría sido una bella imagen para una despedida, pero yo aún no podía permitírmela.

El último domingo de marzo de 1947 fui al encuentro de una mujer que conocía mi verdadera identidad. Amparo sabía que yo no me llamaba Rafael Cuesta Sánchez, sino Guillermo García Medina. Y que era médico, aunque no tuviera título oficial y trabajara en una agencia de transportes.

Lo que ignoraba era que había ido a buscarla para ayudar a Manuel Arroyo Benítez, un amigo mío que había suplantado la identidad de Adrián Gallardo Ortega para infiltrarse en una organización de prófugos nazis y emigrar a la Argentina como uno de ellos.

Mientras tanto, el verdadero Adrián Gallardo mendigaba en Berlín, y cuando le paraba una patrulla, enseñaba la documentación de un hombre llamado Alfonso Navarro López.

Mi historia es la historia de tres impostores.

…