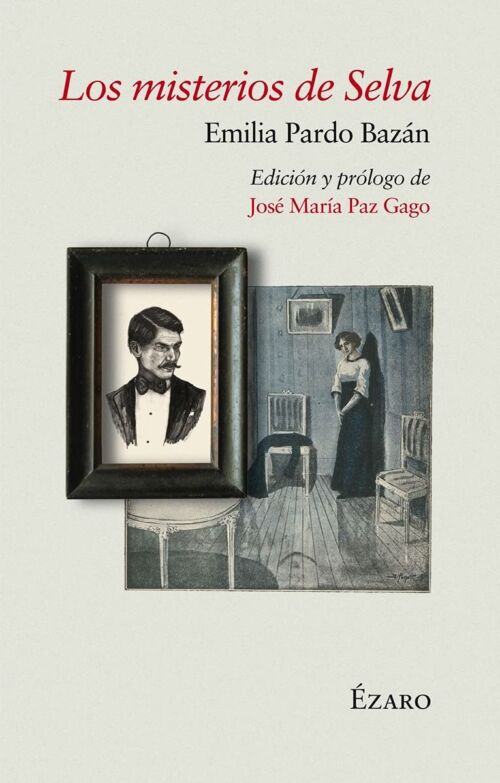

Resumen del libro:

Los misterios de Selva es una novela de Emilia Pardo Bazán, publicada en 1889. Se trata de una obra que combina el realismo con el género policiaco y el folletín, y que narra la historia de un crimen ocurrido en una aldea gallega. La autora se inspiró en un hecho real que tuvo lugar en 1887, cuando un médico fue asesinado por su esposa y su amante en la localidad de Selva.

La novela se divide en tres partes: la primera presenta a los personajes principales y el escenario donde se desarrolla la acción; la segunda describe el asesinato y sus consecuencias; y la tercera resuelve el misterio y revela la identidad del culpable. La narración está llena de detalles que recrean la vida rural de Galicia, así como de elementos que crean suspense e intriga. La autora también aprovecha para introducir reflexiones sobre temas como el amor, el honor, la justicia, la religión y la moral.

Los misterios de Selva es una novela que muestra el talento de Emilia Pardo Bazán como escritora, capaz de crear una trama compleja y atractiva, con personajes bien definidos y un estilo cuidado. Se trata de una obra que merece ser leída y valorada por los amantes de la literatura española del siglo XIX.

I. LA GOTA DE SANGRE

I

Para combatir una neurastenia profunda que me tenía agobiado —diré neurastenia, no sabiendo qué decir—, consulté al doctor Luz, hombre tan artista como científico, y opinó sonriente:

—Usted no necesita cuidarse… sino todo lo contrario.

—¿Descuidarme?

—Casi… Tratamiento perturbador. Hacer cosas que presten a su vida violento interés. Lo que padece usted es atonía, indiferencia: le falta estímulo. ¿No podría usted enamorarse?

—Me parece que no. Las mujeres, para un rato. Y aun ese rato lo suelen envenenar. Y las que no lo envenenan, empalagan. Mal remedio, doctor, mal remedio.

—¿No le agradan los viajes?

—¿Viajes? ¿El «gladstone», el Baedeker, las fondas? Me sé de memoria a Europa, y como no busque aventuras a lo Julio Verne… Ya no quedan más viajes emocionantes que los viajes en aeroplano…

—Pues no viaje usted por tierras; explore almas. No hay vida humana sin misterio. La curiosidad puede ascender a pasión. Para una persona como usted, que posee elementos de investigación psicológica…

Agradecí el consejo lo mismo que si hubiese de servirme de algo, y me fui convencido de que la ciencia, ante mi caso, se declaraba impotente.

Aquella misma noche, a cosa de las doce, entré en el teatro de Apolo y me senté en una butaca. Al hacerlo, pasé con el mayor cuidado por delante de los espectadores de mi fila, instalados ya. Creíame seguro de no haber molestado a nadie, y me asombró oír que uno de ellos, el más próximo a mí, me increpaba, en alta voz:

—¡Ya podía usted andar con cuidado, so tío!

Mi sorpresa subió de punto, notando que quien así me trataba era un muchacho que solía encontrarme en el Casino y en la Peña, una persona «conocida». Tal furia, sin motivo alguno, y la extrañeza que me causó, fue el primer chispazo que reanimó mi abatido espíritu. Al pronto pensé:

—¿Estará borracho…?

Pudiera confirmar la suposición el notar en el rostro de mi interlocutor la palidez y el brillo singular de la pupila, que caracteriza el período álgido de la borrachera. Pero reiteró el insulto, profiriendo: «¡Eh! ¡Con usted hablo!» y ni la voz, ni el gesto tenían el titubeo de los ebrios. ¿Por qué buscaba camorra aquel individuo?

La gente se fijaba, rumoreaba: los de la fila se levantaron. Éramos objeto de la atención general; alguien se interpuso. De súbito, mi agresor cambió de tono, y, con transición demasiado brusca, o que me lo pareció, se echó a reír, pronunciando:

—¡Ah, Selva! Usted perdone… No me había fijado… Dispense. Lo siento mucho… Le ruego que me excuse.

Era el desagravio tan cortés como inmotivado el enojo, y me dejó igual sabor de recelo. Vago, inconsciente, pronto a disiparse, el recelo me hurgó en el espíritu y lo tonificó, despertando mis facultades y fijando mi atención antes distraída.

Mientras me aporreaba los oídos la enervante y estrepitosa música de matchichas y tangos, mi fantasía galopaba, como suelto, ardiente potro. Daba en antojárseme que todo el enfado de aquel sujeto —se llamaba Andrés Ariza— era ficción. ¿Por qué? Los actos humanos siempre reconocen algún móvil, alguna causa. ¿Qué móvil impulsaba a Andrés Ariza a fingir encolerizarse cuando yo entré sin meterme con él?

En vez de detallar los pies y piernas de las artistas, sus mallas rosadas, sus zapatos curvos de raso brillante, sus redondeces de algodón y sus trapos lentejuelados, mi mirada, de reojo, se posó en Ariza, ávidamente.

No atendía a lo que pasaba en escena. No cabía duda; algo raro le preocupaba. Su mano, blanca y bien contorneada, retorcía nerviosa la vírgula del bigotillo, y de vez en cuando, inquieto, giraba la cabeza hacia mí. Yo evitaba que me sorprendiese mirándole, pero cada vez me atraía más —con atracción de carácter enteramente indefinible— el estudio de su alterada fisonomía. Un perfume intenso y capcioso, de gardenia, venía de él, cuando se movía, y el tal aroma se me subía al cerebro, como un vino compuesto, irritante. Muy violento tenía que ser el olor, para que se destacase sobre los mil de un teatro lleno.

De pronto me estremecí… Lo que acababa de notar, no era nada que no pudiese tener explicación trivial, naturalísima, pero ya he dicho que mi fantasía volaba, y no acertando yo a sujetarla, iba arrastrado por ella. Era —en la pechera de la camisa de Andrés, y casi cubierta por el chaleco— una diminuta manchita roja, viva como labio encendido por el amor; una reciente gótica de sangre. Y me eché a pintar a brochazos un cuadro de tonos rojos, de asunto dramático, de locura, de venganza… ¿Quién sabe si un desafío sin testigos, un lance a todo riesgo, en el secreto que imponen las exigencias de la honra?

Cuando, media hora después, salí del teatro para recogerme pacíficamente a mi domicilio, cambiaron de giro mis ideas. Sin duda el raudal de aire de la calle de Alcalá, el aspecto de normalidad de las cosas que me rodeaban, el golfillo de siempre ofreciéndose a avisar al simón, las mismas desharrapadas hembras brindándome, enronquecidas, los diarios, los tranvías ya espaciados, la gente dispersándose entre un mosconeo de conversaciones humorísticas, desgarradas, achuladas, me devolvieron a la cárcel de la realidad vulgar, engendradora de mi tedio. Por unos minutos se me había figurado que algo extraordinario pasaba cerca de mí, produciéndome comezón novelesca. La hora en que me dominó tal impresión no era una hora de fastidio, sino de exaltación inquieta y acalenturada. ¡Qué hervor y qué devaneo, por el arrebato de ira de un señor cualquiera, por una gotezuela de sangre que pudo saltar de las narices! Desgraciadamente, la mayor parte de las cosas tienen siempre explicación vulgar y prosaica, y la vida es un tejido de mallas flojas, mecánico, previsto: nada romancesco lo borda.

Encogiéndome de hombros, eché a andar. La noche, aunque de invierno y nublosa, era serena, y yo esperaba que algo de ejercicio me ayudase a conciliar el sueño, rebelde en acudir antes del amanecer. Vivía yo en una de esas calles nuevas, no urbanizadas ni edificadas enteramente. Al lado del hotelito que había alquilado, existía un solar no desmontado aún, barrancoso, mal cerrado con valla de tablas blanquiazules. No era el único en la solitaria vía, donde el alumbrado corría parejas con lo demás. Las probabilidades de un atraco no me alarmaban: llevaba mi Browning. No sé por qué en aquel instante la idea, si no del atraco, de algo anormal, se precisaba y tomaba cuerpo, mientras me dirigía, alejándome del centro, hacia mi domicilio. Sin duda la efervescencia fantástica del teatro actuaba aún. No se sabe qué tenía que sucederme: la aventura me acechaba para saltarme al cuello. Alarmado, miraba hacia todas partes, espiaba los ruidos. Y, al mismo tiempo, me obstinaba en repensar en la cara desencajada, el falso enojo de Andrés Ariza. ¿Por qué fingía cólera? ¿Qué explicación tenía semejante fingimiento?

Nada justificaba mis aprensiones. A mi alrededor no había sino esa peculiar sugestión dramática que adquieren de noche las casas cerradas y mudas. Completa soledad. En Madrid, como es sabido, dura hasta muy tarde la animación en las calles céntricas, pero por las vías algo apartadas y donde vive gente rica y aristocrática, es raro que a la una y media o cerca de las dos transite nadie. Cerca de mi calle ya no vi al sereno, el bueno de Pacomio. Sin duda, como otras veces, se hallaba refugiado en cierto figón-taberna donde comen los jornaleros que trabajan en los varios edificios en construcción próximos a mi casa. No me importó, pues llevaba la llave de mi verja y el llavín de mi puerta en el bolsillo.

…