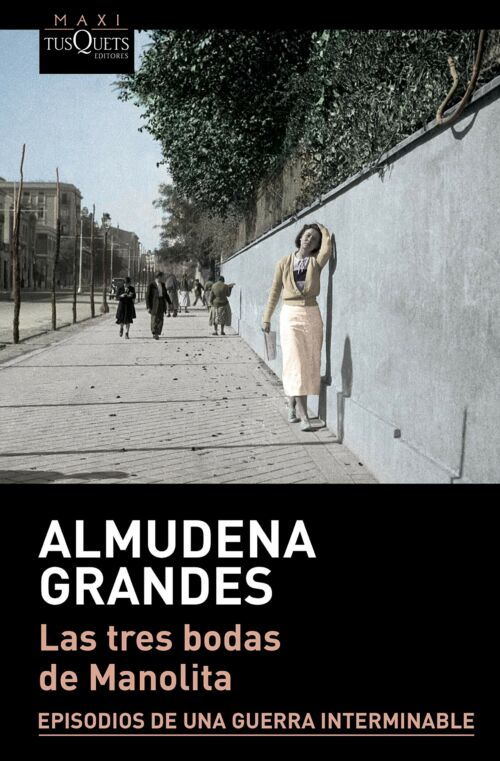

Resumen del libro:

En el Madrid recién salido de la guerra civil, sobrevivir es un duro oficio cotidiano. Especialmente para Manolita, una joven de dieciocho años que, con su padre y su madrastra encarcelados, y su hermano Antonio escondido en un tablao flamenco, tiene que hacerse cargo de su hermana Isabel y de otros tres más pequeños. A Antonio se le ocurrirá una manera desesperada de prolongar la resistencia en los años más terribles de la represión: utilizar unas multicopistas que nadie sabe poner en marcha para imprimir propaganda clandestina. Y querrá que sea su hermana Manolita, la señorita «Conmigo No Contéis», quien visite a un preso que puede darles la clave de su funcionamiento. Manolita no sabe que ese muchacho tímido y sin aparente atractivo va a ser en realidad un hombre determinante en su vida, y querrá visitarlo de nuevo, después de varios periplos, en el destacamento penitenciario de El Valle de los Caídos. Pero antes deberá descubrir quién es el delator que merodea por el barrio.

Las tres bodas de Manolita es una emotiva historia coral sobre los años de pobreza y desolación en la inmediata posguerra, y un tapiz inolvidable de vidas y destinos, de personajes reales e imaginados. Una novela memorable sobre la red de solidaridad que tejen muchas personas, desde los artistas de un tablao flamenco hasta las mujeres que hacen cola en la cárcel para visitar a los presos, o los antiguos amigos del colegio de su hermano, para proteger a una joven con coraje.

I

La señorita Conmigo No Contéis

En los buenos tiempos, las jovencitas se casan por amor. En los malos, muchas lo hacen por interés. Yo me casé con un preso en los peores, por dos multicopistas que nadie sabía poner en marcha. Tenía dieciocho años, y hasta que a mi hermano se le ocurrió complicarme la vida, ni siquiera sabía que existieran máquinas con ese nombre.

—¿Pero tú estás tonto, o qué? —le interrumpí a voz en grito—. ¡Sí, hombre, como si no tuviera yo ya bastantes…!

Problemas, iba a decir, pero Toñito se levantó de un salto para sujetarme la cabeza con una mano mientras me tapaba la boca con la otra.

—¡Que no chilles! —susurró, con tanta violencia como si pudiera triturar cada sílaba entre los dientes—. ¿Tienes una idea de la cantidad de policías que puede haber ahí abajo? —asentí con la cabeza, los ojos cerrados, y me fue soltando muy despacio—. Tú sí que estás tonta, Manolita.

Señor farolero que enciende el gas, dígame usted ole por caridad, por caridad… La voz de Jacinta, un pito agudo, ligeramente desafinado, cuya principal virtud consistía en dar a las bailaoras del conjunto la oportunidad de recogerse los volantes con una mano y enseñar las piernas mientras taconeaban como si tuvieran alguna cuenta pendiente con las tablas, resonó entre nosotros con tanta nitidez como si fuéramos invitados del comisario de Centro, que siempre contaba con una mesa reservada al borde de las candilejas, justo debajo del almacén de vestuario donde las chicas tenían escondido a mi hermano. Un instante después, se abrió la puerta y Dolores, la sastra, las tijeras columpiándose en la cadena que llevaba siempre colgada del cuello y un dedal de plata encajado en el dedo corazón, asomó la cabeza con las cejas levantadas, los labios tensos, una expresión de alarma que Toñito deshizo enseguida, moviendo al mismo tiempo la cabeza y las manos para indicar que no había peligro. Cuando se marchó, Jacinta repetía por última vez el estribillo, ¡ay, ole con ole, y olé, y olá!, pero ninguno de los dos movimos un músculo hasta que estallaron los aplausos.

—Escúchame —sólo entonces mi hermano, que se sabía el espectáculo de memoria, volvió a hablar—. Lo único que te pido es que me escuches.

La habitación, cuadrada, espaciosa en origen, estaba dividi- da por dos cortinas sucesivas de trajes de flamenca, una marea de flecos y volantes de todos los colores que colgaban de las barras de metal fijadas a las paredes. En la mitad más próxima a la puerta, donde Toñito me estaba esperando cuando llegué, sólo había una mesa y una silla, la oficina en la que Dolores llevaba la contabilidad de los trajes que iban y venían del tinte, las cremalleras que se estropeaban y los zapatos que necesitaban tapas o medias suelas. Mientras las chicas volvían a taconear, para ir saliendo del escenario de perfil, una por una, mi hermano apartó con las dos manos los vestidos de la primera barra, luego de la segunda, para abrir un túnel entre los faralaes con movimientos veloces, tan precisos que cuando me encontré al otro lado de los trajes, la Palmera seguía acompañando con sus castañuelas a la última bailaora. Antes de que sus dedos descansaran, todas las perchas estaban en su sitio, Toñito sentado en una butaca y yo en un taburete, frente a él.

Al otro lado de aquella ondulante muralla de lunares de to- dos los colores, estaba la ventana por la que mi hermano entraba y salía a su antojo de lo que en origen no había sido otra cosa que la sala de pruebas del tablao, un escondite donde las flamencas podían desnudarse tranquilamente para probarse vestidos mientras Dolores las estudiaba con media docena de alfileres entre los dientes. Desde que terminó la guerra, aquella mitad de la habitación era, además, la sala de estar de Antonio Perales García, un militante de la JSU que se desvaneció para el mundo el 7 de marzo de 1939, y del que yo sólo llegué a saber una cosa más antes de la Navidad del mismo año.

—Está bien.

Dos semanas después de que mi hermano mayor desapareciera, cuando nos levantábamos todas las mañanas con el presentimiento de que Franco iba a entrar en Madrid sólo para acostarnos, una noche más, con una incertidumbre peor que la derrota, no reconocí a la mujer que me esperaba en el portal. Ella se dio cuenta y se quitó el pañuelo, oscuro, discreto, tan insólito como el amplio abrigo de paño que la envolvía, antes de susurrarme esas dos palabras, está bien. Con eso debería haber bastado, pero al oír su voz me quedé tan pasmada que no fui capaz de relacionar lo que veían mis ojos con lo que acababan de escuchar mis oídos, hasta tal punto me paralizó el asombro que ni siquiera acerté a asentir con la cabeza.

—Tu hermano Antonio —puntualizó ella entonces, sin le- vantar la voz pero pronunciando muy bien cada sílaba, como si se estuviera dirigiendo a una niña retrasada—, que está muy bien. Está conmigo.

…