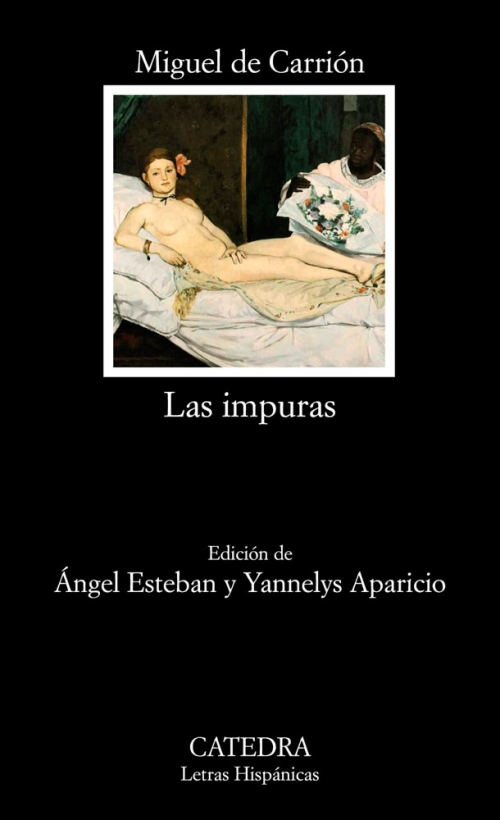

Las impuras

Resumen del libro: "Las impuras" de Miguel de Carrión

Las impuras es, sobre todo, una crónica de la época y un fresco de la vida habanera de principio de siglo. Nos descubre La Habana Vieja con sus calles, plazas, edificios, casas, paseos y puntos emblemáticos. Los personajes transitan día y noche y constituyen un variado y variopinto conjunto de tipos diferentes, tanto masculinos como femeninos. Pero también, en Las impuras, Miguel de Carrión descubre el alma de las mujeres que se debaten con los convencionalismos establecidos por las clases altas, mujeres que descubren sus sentimientos y se enfrentan a los retos de una sociedad de moral hipócrita. Mujeres en lucha consigo mismas y con los cánones de decencia y falsa moral dictados por la familia y la sociedad.

1

Un nido improvisado

En una lluviosa noche de octubre, del año 19…, los últimos viajeros descendidos del tren Central de Cuba, en la estación de La Habana, se detuvieron un instante para contemplar a una hermosa mujer, que acababa de abandonar el departamento reservado de un coche de dormir, y se mantenía en pie en la plataforma de éste indecisa y como aturdida por el soplo de aire húmedo que le dio de lleno en el rostro.

Era una arrogante morena, de elevada estatura, tez pálida y grandes ojos oscuros, que llevaba en la mano una maletita y un saco de viaje, y vestía un ligero guardapolvo gris, bajo cuyos sueltos pliegues se adivinaban un lindo busto, un talle erguido y unas carnes firmes llegadas a la completa madurez de la vida. Aquella mujer, aunque se encontraba en esa edad en que las bellezas de un sexo se imponen a nuestra admiración, obligándonos a volver la cara con más o menos disimulo cuando pasan por nuestro lado, atraía, además, por otro motivo la curiosidad de los pasajeros rezagados; nadie recordaba haberla visto durante el viaje, y, en cambio, el departamento de donde acababa de salir había sido el blanco de todas las miradas y de más de un picante comentario, a causa de su puerta siempre herméticamente cerrada, que sólo se abría a medias, a las horas de las comidas, para dar paso al galoneado negro de servicio, con su bandeja cargada de platos y su rostro obsequioso e impenetrable. Esperaban los ociosos ocupantes del coche-dormitorio ver aparecer, a la llegada del tren los semblantes cohibidos de una pareja de enamorados, y se sorprendían al encontrarse cara a cara con una espléndida criatura, de aire un poco desdeñoso, que viajaba sola y ataviada con una sencillez muy cercana a la pobreza. La desconocida no pareció advertir la curiosidad y la admiración de que era objeto o le hizo muy poco caso, porque mostraba en sus movimientos la misma naturalidad que si se encontrase lejos de toda mirada indiscreta.

Fuera del andén caía una lluvia menuda, continua y espesa, envolviendo la plazuela que se extiende al costado de la estación en una especie de gasa temblorosa donde palidecían las luces. El gran edificio de las compañías ferroviarias fusionadas, con sus tejas rojas, su feo enverjado y su aspecto exterior de pagoda india, debía lucir lamentablemente desairado, a la claridad de los escasos focos del alumbrado público y rodeado de la movible cortina de agua que esfumaba los objetos. Pero desde el sitio en que se hallaban nuestros viajeros no podían verse sino, de un lado, la pequeña explanada de las antiguas murallas, que acabamos de mencionar, y del otro el tren que los trajo, con los cristales empañados y chorreando por todas partes, el cual se había quedado vacío en pocos momentos. La locomotora roncaba, a lo lejos, como un animal fatigado. Sin dejar de mirar de soslayo a la hermosa mujer, los pocos que aún quedaban junto a los coches probaban el cierre de los paraguas o desplegaban impermeables, entre el rodar apresurado de los carritos del correo y del equipaje, las carreras de los portadores de maletas y el ir y venir de los empleados, de uniforme y gorra, que vigilaban la descarga.

La viajera esperaba, sin duda, encontrar a alguien a su llegada, porque buscó inútilmente con la vista en todas direcciones, y pareció en extremo contrariada por no descubrir en ninguna parte un rostro conocido. Enseguida miró hacia la plazuela desierta, cuyo pavimento brillaba como la superficie de un lago, al cielo encapotado y sombrío de donde se desprendía la lluvia, y a la interminable fila de coches y automóviles, con las cortinas corridas, que esperaban alineados al lado de la verja de la estación, cual si sondeara, una a una, las dificultades de la salida. La misma inclemencia de la noche pareció decidirla bruscamente. Hizo un gesto friolento, como si sintiera ya la impresión de las gotas sobre la espalda, apenas protegida por el delgado guardapolvo, se arrebujó en éste con una mano, mientras afirmaba en la otra el saco y la pequeña maleta, y saltó resueltamente al andén. Al hacerlo, enseñó un piececito bien calzado y el nacimiento de una pierna esbelta y fina que atestiguaba la excelencia de su raza.

Un joven periodista, de los que hacen guardia en la estación, pequeño, vivo y regordete, se acercó en este momento a ella, con el sombrero bajo el brazo, la cuartilla y el lápiz entre los dedos y la sonrisa en los labios. Murmuró casi al oído de la hermosa el nombre de un gran diario de la mañana y le pidió cortésmente su nombre para inscribirlo en la lista de viajeros llegados aquella noche. La dama se puso encarnada y experimentó un leve sobresalto, al oír la inesperada petición, pero se repuso en el acto y se excusó con una frase ambigua y una fría reverencia, a las cuales el sagaz noticiero, sin desconcertarse, a causa de su costumbre de presenciar a diario esta clase de misterios, respondió con otra sonrisa un poco irónico, que quería significar: «comprendido», alejándose a buen paso.

La airosa desconocida apresuró entonces el suyo para alcanzar la puerta, por donde se apretaba ya la cola de la gran muchedumbre que había descendido del tren. Su disgusto parecía aumentar a medida que avanzaba, taconeando gallardamente sobre el piso de hormigón, y una honda arruga acabó por marcarse entre sus lindas cejas contraídas por el despecho.

De repente, un hombre joven, que forcejeaba con el policía de la puerta, empeñado éste en cerrarle el paso, y que ella no había visto, porque se lo impedía el cuerpo del agente del orden, gritó al pasar la viajera por su lado:

—¡Teresa!

Se volvió ella con viveza y vio al joven, que se precipitaba a su encuentro, con los brazos abiertos. Pero la arrogante mujer, a quien disgustaban ciertas expansiones en público, a pesar de que su bello semblante se había iluminado al reconocer al que la esperaba, cogió aquellos brazos en el aire y estrechó sus dos manos con ardiente efusión.

El hombre, rojo de cólera aún por su incidente con el policía, excusó su tardanza, mientras le dirigía a éste, de reojo, una rencorosa mirada.

—No puedes imaginarte lo que he corrido por causa de esta maldita agua. ¡Ni un coche de alquiler por donde yo estaba…! Y luego, estos endiablados guardias, que, en vez de perseguirá los rateros, se entretienen en molestar a las personas honradas…

Hablaba en voz muy alta para que el aludido lo oyese, con ese aire de franca hostilidad que inspiran siempre a todo buen cubano los representantes del poder constituido; pero el agente, que era de buena pasta, a despecho de su uniforme azul, del torneado garrote y del enorme revólver que colgaba de su cintura, se contentó con encogerse de hombros, dirigiéndose a otro lado con mucha calma. Por su parte, la mujer, cuyo nombre ya conocemos, no dejó que su acompañante concluyera de desahogar su mal humor, y le cortó el hilo del discurso al preguntarle ansiosamente:

—¿Y los niños?

—Muy bien. En el colegio. Ayer los vi, y hasta pensé en traerlos, pero…

—Hiciste bien. No conducía a nada el haberlos traído, con este tiempo. ¿Y la negra Dominga?

—Como siempre; hablando sin cesar de ti… Mañana la verás, y recibirá una sorpresa, porque no le he dicho que llegabas hoy.

—Creía ya que no habías podido venir a esperarme, y me disponía a ir a la casa de la calle de Virtudes que me indicas en tu carta. ¿Es ahí por fin, donde tomaste las habitaciones?

—Sí; no había otras. Ya te explicaré.

—Entonces, ¿vamos?

—Sí, vamos. Ahí afuera tengo el auto que me trajo. ¿Y el equipaje?

—Viene por expreso. Podemos irnos.

Salieron del pequeño cuadrilátero cerrado de rejas donde se aglomeran las personas que van a recibir a los viajeros, el cual, poco a poco, había ido quedándose desierto. Al aproximarse a la acera, el viento húmedo, que formaba grandes remolinos con la lluvia, les azotó de frente, obligándoles a encogerse y a ocultar el rostro. El hombre soltó una ruda interjección y asió fuertemente el brazo de Teresa, a fin de ayudarla a cruzar de prisa el espacio barrido por el aguacero. En este movimiento, en que había delicadeza de amante y familiaridad de esposo, puso él de manifiesto la gallardía de su persona y la vigorosa complexión de sus músculos. No era muy joven. Examinándolo de cerca, se notaba que era hombre de más de treinta años; pero la jovialidad de su semblante y su bigote rubio, de largas guías insolentemente levantadas, contribuían a que se le atribuyera menos edad. Su traje, esmeradamente cuidado y completo en los más insignificantes detalles de la moda, denotaba la absoluta consagración del que lo llevaba al culto de su persona. Un observador experimentado hubiera leído la descripción de estos pequeños rasgos del carácter en la manera peculiar que empleó para saltar los charcos de la acera, llevando casi en vilo a Teresa, y en la contracción nerviosa de su cuerpo, semejante a la de un gato que se ve obligado a atravesar un corredor expuesto a la llovizna.

Por fortuna, el pequeño automóvil de alquiler se había arrimado todo lo posible adonde ellos estaban, y su conductor mantenía levantada la cortinilla de hule por encima de la abierta portezuela. Rápidamente salvaron la distancia que los separaba del carruaje, cayendo ambos casi juntos sobre el asiento, lo que les hizo reír como dos muchachos. Detrás de ellos la cortina impermeable descendió pesadamente, sumiéndolos en la oscuridad.

Entonces, lejos ya de las miradas indiscretas, se apretaron con fuerza los dos cuerpos y besáronse largamente en los labios.

Teresa fue la primera en desasirse del abrazo.

—¿Tienes noticias de mi hermano? —preguntó.

Los labios del hombre se estremecieron de indignación antes de responder; pero se dominó, haciendo un esfuerzo, para no amargar aquellos momentos de dulce intimidad, y concluyó por decir con sorna:

—Está más grueso y más saludable que nunca. Y manteniendo todos los meses, con tu dinero, a una querida diferente…

Pasó entre los dos como una sombra de contrariedad, e involuntariamente se apartaron un poco uno de otro, sin añadir palabra. El auto rodaba lentamente por la calle de Egido, batido de frente por la lluvia, que se estrellaba con furia contra el cristal delantero, salpicando a los que iban dentro. Los tranvías eléctricos, al pasar, lanzaban hasta el interior del carruaje el fugitivo reflejo de sus luces. Teresa se arrepentía de haber traído la conversación a un terreno desagradable, y durante el silencio que siguió a las palabras de su amante experimentó el secreto malestar de su indiscreción.

¿No tienes de qué hablarme, Rogelio? —le dijo, al fin, con acento de tierno reproche.

Aquella pregunta se encaminaba a disipar la nube que se había formado en la mente del hombre, el cual hizo un gesto vago para indicar que nada nuevo sucedía.

Ella insistió, con cierta vacilación. Su voz temblaba ahora ligeramente, al decir:

¿Y tu familia?

El recurso fue contraproducente. Rogelio se puso más hosco todavía ante esta nueva interrogación.

—¿Por qué me dices: «tu familia»? Tú sabes que no tengo más familia que mi hija, tú y nuestros dos niños. Lo «demás» no debe nombrarse, porque me mortifica recordarlo cuando me hallo bien cerca de ti… Ahora, si es por Llillina por quien me preguntas, te diré que cada día le encuentro peor…

Con su aguda perspicacia de mujer, Teresa comprendió que alguna causa desconocida por ella irritaba los nervios de su amante, tornándolo agrio y sarcástico, cundo por lo general acataba sus ideas sin discutirlas. Pensó que su situación económica, que era cada vez peor, sería el motivo, o que acaso aquella familia, a que ambos acababan de referirse, le habría ocasionado algún pesar reciente, y se propuso hacer lo posible por disipar su mal humor. Sin embargo, no pudo dejar de reconvenirle y de expresar su opinión, suspirando.

—¡Eres malo, hijo!

Y, en voz baja, tanto que apenas se oía, añadió:

—Nunca podré ser como tú quieres que sea.

A continuación, hablaron de la pobre enfermita, de aquella Llillina, hija de Rogelio, que tenía quince años y no era todavía núbil, herida en su infancia por un tumor blanco de la cadera, que la dejó contrahecha, y atacada después por la tuberculosis pulmonar, que iba poco a poco socavando su vida. El padre se rebelaba contra aquella cruel injusticia del destino, y culpaba a Dios. Teresa se había apoderado de una de sus manos y la oprimía tiernamente, para infundirle resignación. Su pena era menos teatral que la de Rogelio; pero, en el fondo, estaba más emocionada que él.

El dolor los aproximaba nuevamente, tras el pasajero enfado. Sus relaciones tenían ya la serenidad que reina entre los seres que han vivido largo tiempo juntos y en quienes el deseo sexual no se produce sino como una derivación de la costumbre; pero hacía seis meses que no se veían, encerrada ella en su cuarto de hotel, en la capital de Oriente, mientras él se afanaba por abrirse paso en La Habana, y la prolongada ausencia daba a su entrevista un sabor picante de novedad. La pena añadía un suave encanto al rostro serio de Teresa, y su dulce caricia fue infiltrándose en la sangre ardorosa del joven, que acabó por olvidar todas sus preocupaciones. La fría humedad de la noche y la complicidad del coche cerrado hicieron lo demás. Ambos guardaban silencio, cuando él, pasando un brazo por detrás del cuello de Teresa, la atrajo apasionadamente y murmuró con ternura a su oído:

—¿Por qué hemos de hablar de cosas tristes, en una noche como ésta?

Por toda contestación, cerró ella los ojos y quedó flácida y palpitante encima del corazón de Rogelio. Se dieron cuenta de sí mismos cuando el carruaje se detuvo a la puerta de una casa de la calle Virtudes, y el chauffeur, sin volver la cara, signo elocuente de que había visto u oído lo necesario, hizo sonar la portezuela y levantó la cortina. Llovía copiosamente, y el zaguán, a oscuras y desierto, parecía la boca de una caverna. Rogelio dejó entonces de oprimir entre sus brazos a Teresa, pagó al hombre de la gorra, que los miraba a los dos con aire socarrón, salvó la acera de un brinco y recibió contra el pecho a su querida, que saltó también ligeramente detrás de él. Estaban en su casa.

La entrada era fea y triste, y ambos quedaron un momento como paralizados ante el desagradable aspecto de aquellas paredes, denudas y sucias, en que se rezumaba la humedad. Rogelio no había estado allí de noche, por lo cual experimentó la misma impresión que Teresa. El viento hacía chocar contra la puerta una muestra, groseramente pintada, donde se leía, a la luz de la calle, que era la única que alumbraba el zaguán, el siguiente letrero, escrito con caracteres rojos sobre fondo blanco: «Habitaciones para hombres solos y matrimonios sin niños».

Hacia el fondo del patio, el cual se veía más allá del oscuro vestíbulo al través de una ventana abierta, brillaba, bajo la lluvia, una pequeña bombilla eléctrica, cuyo resplandor mortecino añadía un rasgo de tristeza a la soledad de la entrada. Teresa vaciló antes de avanzar un paso, sintiendo el corazón oprimido en presencia de aquella lobreguez de cueva. Rogelio tomó una de sus manos para animarla, y ella se dejaba guiar dócilmente, cuando resonó en el silencio el rumor de dos voces airadas que disputaban. Ambos amantes se detuvieron de nuevo, sorprendidos.

En la penumbra aparecieron entonces un hombre y una mujer, forcejeando ella por retenerlo y él por desasirse de sus manos. Una y otro jadeaban ahora sin pronunciar una palabra. De repente el hombre, de un empujón más vigoroso, hizo rodar a su débil contrincante hasta la pared y huyó hacia la puerta. Se oyó un chillido penetrante de la mujer, y su voz increpó al fugitivo con un rabioso insulto y una desgarradora queja en que se traslucía toda su indignidad.

—¡Desgraciao! ¿Es de veras que te vas así?

—Vaya al diablo —rugió el hombre desde la calle, sin cuidarse de la lluvia que caía a torrentes sobre su cabeza. ¿Crees tú que voy a salarme matando a un penco de tu clase?

Rogelio y Teresa se miraron.

—Ya te explicaré —dijo él un poco turbado, a manera de excusa por haberla llevado a vivir a una casa como aquélla.

…

Miguel de Carrión. Fue un escritor cubano que nació en Matanzas en 1875 y murió en La Habana en 1929. Se le considera uno de los representantes del naturalismo y el modernismo en la literatura hispanoamericana. Su obra se caracteriza por abordar temas sociales, como la situación de la mujer, la educación, la política y la moral, con un estilo realista y crítico.

Su primera novela, Las honradas (1917), causó gran escándalo por su retrato de la vida íntima de cuatro hermanas solteronas que viven bajo el dominio de una madre autoritaria y fanática. La obra fue censurada y prohibida por las autoridades eclesiásticas, pero tuvo un gran éxito de público y de crítica. Su segunda novela, Las impuras (1919), también fue objeto de polémica por su temática erótica y feminista. En ella, Carrión narra la historia de una joven que se rebela contra el matrimonio impuesto por su familia y se entrega a una vida de placeres y aventuras.

Además de novelista, Carrión fue periodista, ensayista, dramaturgo y poeta. Colaboró con diversos periódicos y revistas de Cuba y de otros países, como El Fígaro, La Discusión, Bohemia, El Mundo, La Nación y El Imparcial. Escribió ensayos sobre literatura, arte, historia y sociología, así como obras de teatro y poemas. Entre sus obras destacan los ensayos La novela contemporánea (1916), El arte en Cuba (1925) y La mujer cubana (1926), las obras de teatro El milagro (1918), La casa vieja (1920) y El pecado (1922), y los poemarios Versos (1902), Rimas (1908) y Canciones del camino (1914).

Miguel de Carrión fue un escritor comprometido con su tiempo y con su país. Participó activamente en la lucha por la independencia de Cuba y en la defensa de los derechos civiles y humanos. Fue miembro fundador de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba y de la Sociedad Económica de Amigos del País. Recibió numerosos reconocimientos y homenajes por su labor literaria y cultural.