Resumen del libro:

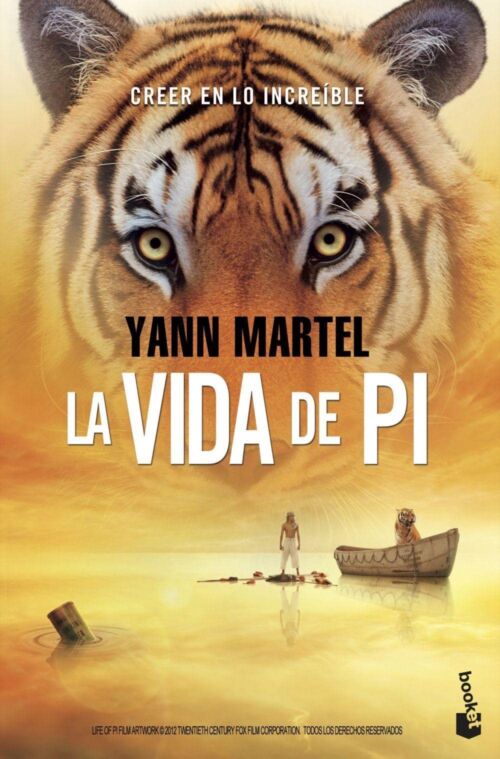

“La vida de Pi” de Yann Martel es una obra literaria cautivadora y profunda que cuenta la historia de un joven indio llamado Piscine Molitor Patel, también conocido como “Pi”, quien sobrevive a un naufragio en el Océano Pacífico junto a un tigre de Bengala llamado Richard Parker.

La narrativa del libro es magistral y está llena de simbolismo, explorando temas como la fe, la supervivencia, la identidad y la naturaleza humana. A través de su odisea en alta mar, Pi se enfrenta a numerosos desafíos, desde la lucha por la supervivencia hasta la cuestión fundamental de cómo mantener su humanidad en un entorno hostil.

Martel logra crear una atmósfera mágica y misteriosa que envuelve al lector en la historia, haciendo que se sienta parte de la aventura de Pi. Además, la prosa del autor es exquisita, haciendo que la lectura sea fluida y placentera.

Uno de los aspectos más interesantes del libro es cómo se explora la idea de que la verdad es subjetiva y que cada persona tiene su propia versión de los hechos. La historia de Pi tiene varios finales posibles, lo que deja al lector reflexionando sobre la naturaleza de la realidad y la verdad.

En resumen, “La vida de Pi” es una obra maestra literaria que combina una narrativa cautivadora con temas profundos y reflexivos. Es un libro que permanece contigo mucho después de haberlo leído y es una lectura obligada para cualquier amante de la literatura.

Nota del autor

Este libro nació mientras yo pasaba hambre. Me explico: en la primavera de 1996 mi segundo libro, una novela, salió en Canadá. Y no muy bien parado, por cierto. Los críticos o bien estaban perplejos o lo condenaron al fracaso con elogios más bien tenues; así que los lectores lo pasaron por alto. A pesar de mis mejores esfuerzos de hacer el payaso o el trapecista, todo el circo de los medios de comunicación fue en vano: el libro no se movió. En las librerías, las estanterías estaban repletas de libros, como niños en fila esperando jugar a béisbol o fútbol, y el mío era ese niño torpe y poco atlético que nadie quería en su equipo. Desapareció rápida y silenciosamente.

El fiasco tampoco me afectó demasiado. Ya había empezado otra historia, una novela ambientada en Portugal en el año 1939. Pero estaba inquieto. Y tenía algo de dinero.

Así que cogí un avión a Bombay. Tampoco fue una decisión tan descabellada, teniendo en cuenta tres factores: una temporada en la India le saca la inquietud a cualquiera a fuerza de golpes; un poco de dinero en la India llega para mucho; y una novela ambientada en Portugal en el año 1939 posiblemente tenga muy poco que ver con Portugal en el año 1939.

Ya había estado en la India, en el norte del país, donde había pasado cinco meses. En ese viaje, llegué al subcontinente sin preparación alguna. Bueno, en realidad tenía una palabra de preparación. Hablando de mi periplo con un amigo que conocía bien el país, me comentó con indiferencia:

—En la India emplean términos un poco extraños. Dicen palabras como embustir.

Me acordé de sus palabras mientras el avión iniciaba el descenso hacia Delhi, así que la palabra embustir fue mi única preparación para el pandemonio rico, ruidoso y operativo de la India. En alguna ocasión la empleé y la verdad es que me fue muy útil. A un empleado en una estación de trenes le dije:

—No creí que el billete fuera tan caro. No pretenderá embustirme, ¿verdad?

El hombre sonrió y me aseguró:

—¡No, señor! Aquí no hay embustería ninguna. Le he dado el precio correcto.

En el segundo viaje a la India tenía ya más idea de lo que podía esperar y sabía exactamente lo que quería: me instalaría en un albergue en la montaña y escribiría mi novela. Me veía sentado a una mesa en una gran galería con mis notas esparcidas a mi alrededor y una taza de té humeante. A mis pies se extenderían colinas verdes envueltas en la niebla y los gritos estridentes de los monos me llenarían los oídos. La temperatura sería ideal. Me haría falta un jersey ligero por la mañana y noche, y una prenda de manga corta al mediodía. Una vez establecido, pluma en mano, por el bien de una mayor veracidad, convertiría a Portugal en una ficción. De eso se trata, ¿no? De la transformación selectiva de la realidad. ¿Qué necesidad tenía yo de ir a Portugal?

La dueña del albergue me contaría historias sobre la lucha para echar a los británicos. Decidiríamos qué iba a prepararme para almorzar y cenar el día siguiente. Una vez hubiera completado mi jornada de escribir, me iría a pasear por las plantaciones de té en ese paisaje ondulado.

Por desgracia, la novela resopló, carraspeó y se murió. Ocurrió en Matheran, cerca de Bombay, en un albergue pequeño que tenía algunos monos pero ninguna plantación de té. Es un suplicio característico de los aspirantes a escritor. El tema es bueno, las frases también, los personajes son tan reales que prácticamente requieren partidas de nacimiento. Ya tienes el esquema de un argumento magnífico, sencillo y apasionante. Has investigado afondo y tienes los hechos históricos, sociales, climáticos y culinarios necesarios para darle a tu historia un aire auténtico. Los diálogos son ágiles y crujen de tensión. Las descripciones están repletas de color, contraste y detalles reveladores. En realidad, a tu novela no le queda más remedio que triunfar. Sin embargo, todos estos factores quedan reducidos a la nada. Por muy prometedora y brillante que parezca, llega el momento en que te das cuenta de que ese susurro interior que te ha estado molestando desde el principio te está diciendo la verdad pura y dura: no funcionará. Le falta un elemento, esa chispa que hace cobrar vida a toda buena historia. Los hechos históricos y culinarios son lo de menos. Tu historia está emocionalmente muerta, ahí está el quid. Semejante revelación puede destrozarte el alma, os lo aseguro, y te deja con un ansia muy dolorosa.

En Matheran metí todas las notas de mi novela malograda en un sobre y la mandé por correo. El sobre iba a un destinatario ficticio en Siberia, de un remitente, igual de ficticio, en Bolivia. Después de ver cómo el empleado había franqueado el sobre y lo había tirado a una cesta de clasificación, me senté, apesadumbrado y desalentado.

—¿Y ahora qué, Tolstoi? ¿Qué otras ideas brillantes tienes para tu futuro? —me pregunté.

El caso es que todavía me quedaba algo de dinero y seguía con la misma sensación de inquietud. Me levanté y salí de la oficina de correos para ir a explorar el sur de la India.

Me hubiera gustado decir «soy médico» cada vez que me preguntaban a qué me dedicaba, pues los médicos son actualmente los que nos abastecen de magia y milagros. Pero estoy convencido de que el autobús se hubiera estrellado en la siguiente curva y, ante la mirada de todos, me hubiera visto obligado a esclarecer que era doctor en derecho. Entonces, cuando me hubiesen suplicado que les ayudara a demandar al Estado por el percance, les hubiera tenido que confesar que en realidad era licenciado en filosofía. Luego, ante las interpelaciones de qué significado podía tener un accidente tan sangriento, hubiese tenido que reconocer que apenas había tocado a Kierkegaard, etcétera, etcétera. Me limité a decir la modesta y magullada verdad.

En el camino, de vez en cuando me respondían: «¿Escritor? ¿De verdad? Tengo una historia para ti». Las historias no solían ser más que anécdotas, faltas de aliento y faltas de vida.

Llegué a la ciudad de Pondicherry, una minúscula unión territorial autónoma al sur de Madrás, en la costa de Tamil Nadu. En cuanto a tamaño y población es una parte insignificante de la India (en comparación, la isla del Príncipe Eduardo es un gigante dentro de Canadá) pero su historia la ha hecho destacar. Años atrás, Pondicherry fue la capital de uno de los imperios coloniales más modestos, la India francesa. A los franceses les hubiera gustado, y mucho, rivalizar con los británicos, pero el único Raj que consiguieron fue un puñado de puertos pequeños. Se aferraron a ellos durante casi trescientos años. Se fueron de Pondicherry en 1954, dejando unos bonitos edificios blancos, calles amplias que se cruzan formando ángulos rectos, con nombres como rué de la Marine y rué Saint Louis, y képis, gorros, para los policías.

Estaba en la Indian Coffee House, en la calle Nehru. Se trata de una sala grande con las paredes verdes y un techo altísimo, del que cuelgan unos ventiladores que hacen circular el aire cálido y húmedo. El café está hasta los topes de muebles, mesas cuadradas idénticas, cada una con sus cuatro sillas complementarias. Tienes que sentarte donde buenamente puedas, con quien quiera esté ocupando la mesa. Hacen un buen café y tostadas francesas y es fácil entablar una conversación. Y ahí estaba yo, hablando con un anciano dinámico de ojos vivaces y con la cabeza llena de enormes mechones de cabellos completamente blancos. Le confirmé que hace frío en Canadá, que efectivamente se habla francés en algunas partes del país, que me gustaba la India, etcétera, etcétera. Es decir, la típica charla entre un indio cordial y curioso y un mochilero extranjero. Cuando le revelé mi línea de trabajo, se le pusieron los ojos como platos y empezó a asentir vigorosamente con la cabeza. Ya era hora de irme y tenía la mano levantada para llamar la atención del camarero y pedir la cuenta.

Entonces el anciano me dijo:

—Tengo una historia que le hará creer en Dios.

Bajé la mano. No me fiaba. ¿Tenía un testigo de Jehová llamando a mi puerta?

—Dígame: ¿su historia tiene lugar hace dos mil años en algún lugar remoto del Imperio romano? —le pregunté.

—No.

Quizás fuera un evangelista musulmán.

—¿Tiene lugar en la Arabia del siglo VII?

—No, para nada. Empieza aquí, en Pondicherry, hace algunos años y acaba, me place decirle, en el mismo país de donde viene usted.

—¿Y dice que me hará creer en Dios?

—Sí.

—Eso es mucho pedir.

—No tanto para que no pueda alcanzarlo.

Apareció mi camarero. Vacilé unos instantes. Pedí dos cafés. Nos presentamos. El anciano se llamaba Francis Adirubasamy.

—Le ruego que me cuente su historia —le dije.

—Deberá prestar la atención pertinente —me repuso.

—Lo haré —dije, sacando papel y pluma.

—Dígame, ¿ha visitado el jardín botánico? —me preguntó.

—Sí, ayer.

—¿Se fijó en las vías del pequeño ferrocarril?

—Sí, las vi.

—Cada domingo el tren sigue funcionando para la diversión de los niños. Pero antes funcionaba cada media hora de cada día. ¿Tomó nota de los nombres de las estaciones?

—Una se llama Roseville. Está al lado del jardín de rosas.

—Efectivamente. ¿Y la otra?

—No me acuerdo.

—Es que quitaron el letrero. La otra estación se llamaba Zootown. El pequeño tren tenía dos paradas: Roseville y Zootown. Hace muchos años había un zoológico en el Jardín Botánico de Pondicherry.

Siguió hablando. Yo tomé notas, los fundamentos de la historia.

—Debe hablar con él —me dijo, refiriéndose al protagonista—. Lo conocía muy, muy bien. Ahora es un hombre hecho y derecho. Debe hacerle todas las preguntas que quiera.

Más adelante, en Toronto, lo encontré, entre las nueve columnas de los Patel que aparecen en la guía telefónica. El corazón me palpitaba mientras marcaba el número. La voz que oí tenía una cadencia india en su acento canadiense, sutil pero inequívoca, como un aroma de incienso en el aire.

—De eso hace muchos años —me dijo.

Pero aceptó recibirme. Nos vimos muchas veces. Me mostró el diario que llevó durante los acontecimientos. Me mostró los recortes de prensa amarillentos que lo hicieron saltar a la fama de forma fugaz y oscura. Me contó su historia mientras yo iba tomando nota. Casi un año después, tras bastantes contratiempos, recibí una grabación y un informe del Ministerio de Transporte de Japón. Fue mientras escuchaba aquella cinta que estuve de acuerdo con el señor Adirubasamy en que esta historia era, efectivamente, una historia capaz de hacer creer en Dios.

Me pareció natural que la historia del señor Patel se narrara principalmente en primera persona, con su voz y a través de sus ojos. Sin embargo, cualquier inexactitud o error es mío.

Hay varias personas a quienes tengo que dar las gracias. Estoy claramente en deuda con el señor Patel. Mi agradecimiento es tan infinito como el océano Pacífico y espero que mi narración de los hechos no te decepcione. Por haber puesto en marcha esta historia, le debo las gracias al señor Adirubasamy. Por haberme ayudado a completarla, estoy muy agradecido a tres funcionarios de una profesionalidad ejemplar: al señor Kazuhiko Oda, antiguamente de la Embajada de Japón en Ottawa; al señor Hiroshi Watanabe, de la Compañía Naval Oika; y, sobre todo, al señor Tomohiro Okamoto, del Ministerio de Transporte de Japón, ya jubilado. En cuanto a la chispa de vida, se la debo al señor Moacyr Scliar. Finalmente, mi más sincera gratitud al Consejo Canadiense de las Artes, sin cuya subvención no hubiera podido recoger esta historia que nada tiene que ver con Portugal en el año 1939. Si nosotros, los ciudadanos, no apoyamos a nuestros artistas, sacrificamos nuestra imaginación en el altar de la cruda realidad y acabamos no creyendo en nada y con sueños carentes de valor.

…