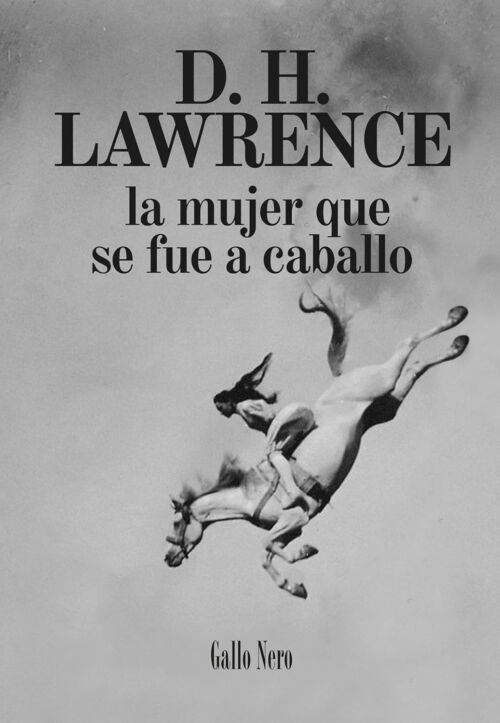

La mujer que se fue a caballo

Resumen del libro: "La mujer que se fue a caballo" de D. H. Lawrence

D.H. Lawrence, uno de los autores más destacados del siglo XX, nos entrega en “La mujer que se fue a caballo” una obra que se destaca por su profundidad psicológica y su exploración de la naturaleza humana. Escrito en 1925, poco después del retorno del autor de México, este libro representa un punto crucial en su carrera literaria, marcando una evolución tanto en su estilo como en sus temas.

La historia gira en torno a una mujer de poco más de 30 años, atrapada en un matrimonio infeliz con un hombre mayor y ausente. Cansada de su vida rutinaria y deseosa de liberación, decide emprender un viaje en solitario a caballo en busca de las comunidades indias que habitan más allá de las montañas. Este acto de rebeldía y búsqueda espiritual la lleva a adentrarse en un viaje tanto físico como emocional, donde descubre nuevas sensibilidades y se enfrenta a sus propios demonios internos.

A lo largo de la narrativa, Lawrence nos sumerge en un universo erótico y perturbador, donde los deseos reprimidos y las pasiones ocultas cobran vida. A través de una prosa rica y evocadora, el autor nos invita a reflexionar sobre temas universales como el amor, la identidad y la búsqueda de la felicidad.

“La mujer que se fue a caballo” es una lectura fascinante y conmovedora que cautiva al lector desde las primeras páginas. Con personajes vívidamente retratados y una trama absorbente, esta obra perdura en la mente del lector mucho después de haberla terminado, dejando una impresión duradera sobre el alma humana y sus eternos anhelos.

Pensó que aquel matrimonio, de entre todos los matrimonios, sería una aventura. Aunque no porque el hombre en sí le produjese lo que se dice magia. Era un individuo menudo y nervudo, un tanto contrahecho, veinte años mayor que ella, de ojos castaños y pelo entrecano, que había llegado a América desde Holanda hacía años, siendo todavía un chiquillo y apuntando maneras de pordiosero. Le habían echado de las minas de oro de todo el Oeste hasta acabar en el Sur, ya en México, donde ahora era más o menos rico, dueño de minas de plata en lo más recóndito de la Sierra Madre: resultaba obvio que la aventura radicaba en sus circunstancias, no en su persona. Con todo, y pese a los reveses superados, seguía derrochando energía, y lo que había logrado lo había logrado por sus propios medios. Uno de esos sobrantes humanos fuera de toda contabilidad.

Cuando ella vio en persona lo que el hombre había logrado se le encogió el corazón. Altos cerros vírgenes cubiertos de verde y, en medio de aquel aislamiento inerte, los escarpados montículos rosados del lodo seco de los yacimientos de plata; bajo la desnudez de la explotación, la casa de adobe de una planta, con un huerto en su recinto amurallado y una amplia galería techada tomada por trepadoras tropicales. Y al alzar la vista desde aquel patio en flor enclaustrado, aparecían recortados en el cielo el enorme cono rosa del lodo de plata y la maquinaria de la planta de extracción; nada más.

El portalón de madera, eso sí, solía estar abierto. Y podía ella así salir afuera, al amplio y vasto mundo, y quedarse mirando las grandes lomas vacías recubiertas de árboles que se amontonaban unas tras otras, desde la nada hasta la nada. En otoño estaban verdes; el resto del tiempo, rosadas, resecas y abstractas.

Y en su Ford baqueteado el marido la llevaba a la aldea española olvidada en las montañas, un pueblucho muerto y rematado. Con esa alta y asoleada iglesia muerta, los soportales muertos, la plaza de abastos desahuciada, donde la primera vez que fue había visto un perro muerto en medio de los puestos de carne y el despliegue de verduras, despatarrado como si no hubiese un mañana, sin que nadie se hubiese molestado en retirarlo. Muerte en la muerte.

Todo el mundo hablando con desgana de la plata y enseñando trozos del mineral. Pero la plata se había estancado. La gran guerra tal como vino se fue. El mercado de la plata murió; se cerraron las minas del marido. Pero ambos siguieron viviendo en la casa de adobe a la sombra de los yacimientos, rodeados de flores que a ella nunca le parecían lo bastante floridas.

Tenía dos hijos, niño y niña. El mayor rondaba los diez años cuando ella se despertó del estupor de su pasmo sumiso. Había cumplido ya los treinta y tres, mujer alta de ojos azules y aturdida que empezaba a estar metida en carnes. El marido, menudo, nervudo, recio, contrahecho y ojimoreno, tenía cincuenta y tres años; hombre más recio que el alambre, más tenaz que el alambre, lleno aún de energía, pese al lastre de la caída de la plata en el mercado, y de la extraña impenetrabilidad de su mujer.

Era un hombre de principios, y un buen marido. En cierto modo ella le tenía encandilado; no había llegado a recuperarse nunca de su admiración ciega por la mujer. Sin embargo, en lo esencial seguía siendo un soltero. Había sido arrojado a su suerte a los diez años de edad, soltero ya de crío. Tenía más de cuarenta cuando se casó, y dinero suficiente para casarse dos veces más. Pero su capital era el de un soltero. Era jefe de sus propias obras y el matrimonio era la última y más íntima parcela de sus obras.

Admiraba a su mujer hasta la extenuación: admiraba su cuerpo, todo lo suyo. Y para él siempre sería la deslumbrante californiana de Berkeley que había conocido. Cual jeque, la mantenía custodiada entre aquellos montes de Chihuahua. Velaba por ella como por su mina de plata, y eso es decir mucho.

A los treinta y tres seguía siendo en realidad la chica de Berkeley en todo salvo en el físico. Caso misterioso, el desarrollo de su conciencia se había detenido al casarse, se había parado en seco. Su marido nunca se le presentó como algo real, ni mental ni físicamente. A pesar de esa pasión tardía suya por ella, él nunca había significado nada para la mujer en el plano físico. Era solo en lo moral donde la doblegaba, la rebajaba, la sometía a una esclavitud insuperable.

Así se sucedieron los años, en la casa de adobe en torno al patio soleado, con las minas de plata en el horizonte. El marido nunca paraba quieto. Cuando la plata murió arrendó un rancho algo más allá, a unas veinte millas, y se dedicó a criar marranos de raza, unos animales estupendos; al mismo tiempo, odiaba los cerdos. Era un idealista de tomo y lomo, un escrupuloso que aborrecía con todo su ser el lado físico de la vida. Le encantaba trabajar y trabajar, trabajar y fabricar cosas. Su matrimonio, sus hijos eran algo que fabricaba, una parte del negocio, aunque en ese caso el beneficio fuese sentimental.

…

D. H. Lawrence. Proveniente de familia humilde, estudió en la Beauvale Board School, obteniendo una beca para la Nottingham High School. Tras dejar los estudios, comenzó a trabajar en 1901, trabajo que abandonó por una enfermedad. Entre 1902 y 1906, fue maestro en la British School de Eastwood, iniciándose en la literatura. Marchó a Londres donde se afianzó en su producción literaria, comenzando a tener problemas de censura con sus obras. En 1922 marchó a Estados Unidos con intención de quedarse, pero más tarde volvería a Europa fijando residencia en Italia.

Cultivó prácticamente todos los géneros literarios, siendo un escritor realista dentro del estilo modernista. Durante muchos años fue denostado en su país donde se llegó a considerar su escritura como pornográfica, por la importancia que daba al sexo en sus obras. Tras su muerte, su memoria fue recuperada, ocupando el sitio que merecía por sus cualidades.