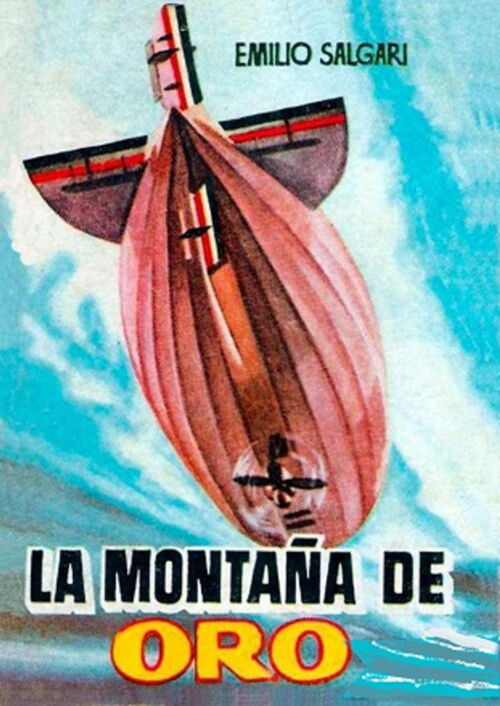

La montaña de oro

Resumen del libro: "La montaña de oro" de Emilio Salgari

Dos europeos, Otto (alemán) y Mateo (griego) desembarcan en Zanzíbar en la mañana del 15 de agosto del año 1900 para ir al rescate de explorador inglés, de apellido Kambert, que había partido de Zanzíbar años atrás para explorar la margen occidental del gran lago Tanganyka. El explorador que desde hacía un año estaba en poder de una tribu de indígenas que lo habían llevado prisionero a Kilembo, en el Kassongo, había logrado enviar colgado del cuerno de un antílope una bolsita con un mensaje. En el mensaje prometía a quien le rescatara como recompensa la ubicación de una montaña que contenía riquezas incalculables, acumuladas durante siglos, por los indígenas de Kassongo.

Capítulo 1

RUMBO A ZANZÍBAR

En la mañana del 15 de agosto del año 1900, un pequeño vapor de dos mástiles surcaba velozmente las aguas del Océano Índico, en dirección a la isla de Zanzíbar.

A pesar de la ligera neblina que aún flotaba sobre el mar, se alcanzaban a divisar las costas de esa tierra de promisión.

Poco a poco fueron perfilándose las colinas rocosas, aunque cubiertas de vegetación, y hacia un costado el esplendor de una gran ciudad oriental, con sus torres macizas y sus típicos minaretes.

Cerca del puerto podía apreciarse el palacio del sultán, con sus sólidas murallas, y, un poco más lejos, el barrio comercial, verdadero emporio donde se acumulan y negocian los productos de la India, África y Europa, y donde viven, en una armonía relativa, mercaderes pertenecientes a las razas más diversas y heterogéneas.

Dos europeos, ubicados en la proa del barco, observaban con sumo interés el aspecto de la ciudad. Si bien ambos conversaban en francés, su porte y su acento permitían deducir que pertenecían a razas distintas.

El de más edad, que aparentaba tener unos cuarenta o cuarenta y cinco años, era alto, delgado, de bigotes y cabellos rubios; por la blancura de su piel parecía dinamarqués o alemán.

El otro, en cambio, bajo y macizo, de tez oscura y cabellos renegridos, aparentaba diez o doce años menos.

Mientras el primero accionaba con la flema característica de los sajones, el segundo demostraba la extraordinaria vivacidad típica de las razas meridionales.

—¡Por fin! —exclamó el rubio al ver delinearse el contorno de la ciudad—. Me estaba cansando de este viaje.

—Tú siempre has preferido volar entre las nubes, Otto —le contestó el más joven.

—Sí, Mateo. Yo he nacido para navegar entre las nubes, y no para ser un marinero como tú.

—Nosotros los griegos somos todos marinos, mientras que ustedes los alemanes son hombres de ciencia —le contestó riendo su compañero.

—Veremos, sin embargo, cómo nos sentiremos cuando estemos en el centro del África —añadió el griego.

—Cuando estoy en mi dirigible no temo a nada y me siento como en mi casa.

—Encontraremos indígenas feroces. —Estaremos fuera de su alcance.

—Tendremos que enfrentarnos con leones, elefantes y rinocerontes.

—A pesar de que soy un hombre de ciencia, sé manejar el fusil como un viejo explorador —repuso el alemán—. Por otra parte, ya te he asegurado que ninguna de estas fieras podrá acercársenos.

—Pero alguna vez tendremos que aterrizar.

—Cierto. Pero mi dirigible está construido de tal modo que permite ascender instantáneamente, al menor indicio de peligro.

—Estoy ansioso por ver tu dirigible —dijo el griego.

—Es una verdadera maravilla.

—Que nos será sumamente útil para conquistar la Montaña de Oro. ¿No es cierto, Otto?

—Sí, siempre que lo que me contaste sea cierto.

—Yo no habría invertido mis únicas veinticinco mil liras de no haber tenido plena confianza en las palabras de aquel árabe.

—Por mi parte, yo no me habría asociado en una empresa tan temeraria de no estar seguro de que eres una persona muy difícil de engañar —contestó riendo el alemán.

—Por otra parte, tú verás el documento y podrás escuchar personalmente la historia del árabe.

—Si tenemos éxito nos volveremos inmensamente ricos, Mateo.

—Seremos ricos como sultanes —dijo el griego.

—Por otra parte, si logramos rescatar a ese desdichado explorador haremos una obra de caridad.

En esos momentos el barco entraba en la amplia bahía de Zanzíbar; siendo rodeado en seguida por una serie de pequeñas lanchas y botes, cuyos tripulantes se ofrecían para llevar a tierra a los pasajeros y sus equipajes.

—¿Podemos va bajar a tierra? —preguntó el germano.

—Sí —repuso su amigo—. Esta noche estaremos por fin en mi casa de campo.

—¿Está en un lugar suficientemente aislado?

—Sí —contestó su amigo—. Podrás inflar tranquilamente tu dirigible sin que nadie te moleste.

Ambos amigos descendieron del vapor y subieron a una barca tripulada por un negro de estatura gigantesca.

—¿Conoces a un árabe llamado El-Kabir? —le preguntó el griego, que hablaba correctamente el dialecto de la zona.

—Sí. Tiene un negocio cerca del palacio del sultán.

—Condúcenos allí.

El negro empuñó los remos y; después de esquivar los numerosos botes que lo rodeaban, comenzó a remar con tal velocidad que en pocos minutos atravesaron la bahía.

—Aprovecharemos el viaje para ver el harén —dijo el germano, mirando con curiosidad las altas murallas que bordeaban el palacio del sultán.

—Podrás verlo desde el dirigible, si te dejan.

—¿Es que está prohibido?

—A su alteza no le agrada que los «perros cristianos» se aproximen demasiado al lugar donde habitan sus esposas.

—¿Es muy celoso?

—Mantiene alrededor de su palacio una guardia encargada de alejar a los curiosos. Si se trata de europeos, les ruegan que se retiren; si en cambio son indígenas, los muelen a palos.

—¿Qué es lo que más teme? ¿Qué le roben sus esposas o sus tesoros?

—Ambas cosas, pero especialmente a sus mujeres. Desde luego, no le faltan motivos para proceder así.

—¿Es que le han raptado alguna?

—Nada menos que a su hermana —dijo Mateo—. Hace aproximadamente veinte años la princesa Solima se fugó con un comerciante alemán, que la llevó a su país, casándose con ella. Sin embargo la felicidad fue de corta duración, ya que su esposo falleció poco tiempo después, dejándola en la miseria.

»La viuda imploró en vano la clemencia del sultán —continuó diciendo el griego—, pero éste se mostró inflexible y ni siquiera le contestó. Desde ese momento ningún extranjero puede acercarse a su palacio.

—¿Qué hace ahora la princesa?

—Da lecciones de lengua árabe en tu país.

Mientras conversaban, la barca pasaba delante del palacio del sultán, custodiado celosamente por varios pelotones de soldados, poderosamente armados; cuyo fiero aspecto no era por cierto tranquilizador.

El negro, para evitar encontrarse con la guardia, pasó de largo, desembarcando a sus pasajeros en las afueras del barrio comercial.

—¿Es allí donde habita el árabe? —preguntó Otto, señalando una casa cuadrada, desprovista de ventanas.

—Sí —respondió Mateo. Luego, volviéndose al negro le dijo—: Alquilaremos tu barca para todo el día. Espéranos aquí.

Mateo y su compañero se abrieron paso fatigosamente a través de la muchedumbre que tramitaba por las calles, llegando hasta la casa que el negro les indicara.

Como ya hemos dicho, la casa tenía forma cuadrada; estaba provista de macizas murallas cuyas estrechas troneras le daban un aspecto de fortaleza.

Sobre la parte delantera existía un gran almacén, pobremente iluminado, en cuyo interior se encontraban amontonados los objetos más dispares.

Al lado de una caja ele cedro, o de un cuerno de rinoceronte, se veían paquetes de jabón francés o pañuelos ingleses. Un poco más lejos se exhibían ropas europeas, turcas e indígenas, junto a una heterogénea colección de armas integrada por las más modernas armas europeas, arcos y flechas de origen africano, y escudos construidos con piel de elefante o de hipopótamo.

En medio de aquel pandemonio de objetos tan dispares, una indígena de piel amarillenta estaba de cuclillas sobre un hermoso tapiz.

Sus ojos eran negros como carbones y de su cuerpo, recubierto de ungüentos, emanaba un fuerte olor a incienso.

Se mantenía tan inmóvil que se la hubiera podido tomar por una momia indígena. Luego de observarlos con desconfianza, la mujer dio tres golpes seguidos en un gong cíe bronce.

A su sonido se abrió una pequeña puerta, y apareció un negro armado con un luciente yatagán y una pistola de cachas adornadas con perlas.

—Heggia —dijo la indígena—. Estos extranjeros preguntan por el patrón.

El negro reconoció en seguida al griego y lo saludó con una, sonrisa.

—Bienvenido, señor Kopeki.

—¿Dónele está tu patrón? —preguntó Mateo.

—En el corral.

—¿Por qué estás tan armado?

—¿Es que no lo saben aún?

—¿Qué cosa?

—El secreto del oro ha trascendido.

—¿Quién lo ha revelado?

—Un esclavo infiel, fugado de esta casa, ha vendido la información, y por eso el patrón desconfía ahora de todo el mundo.

—¿Qué es lo que teme?

—Parece que el esclavo conocía sólo una parte del secreto, y ahora tratan de raptar a mi patrón para sacarle toda la información.

—¿Quiénes son esos enemigos?

—Los árabes de Taborah.

—¡Ah! Condúceme rápido a presencia de tu patrón.

—¿También al hombre que lo acompaña?

—Es el que he ido a buscar a Europa.

—En ese caso sígame, señor Kopeki. Sus amigos son también los amigos de mi patrón.

Los amigos fueron conducidos a un patio bellísimo circundado por una galería del más puro estilo oriental. En un costado del mismo, sentado sobre almohadones de seda, estaba un árabe muy anciano, cuya larga barba blanca contrastaba con el tono oscuro de su piel. Cuando llegaron nuestros amigos estaba fumando plácidamente con una larga pipa adornada con plata y perlas.

Ese hombre era El-Kabir, uno de los más poderosos comerciantes de Zanzíbar, poseedor de inmensas riquezas, y de quien se contaban extrañas historias. En su aventurera juventud había recorrido gran parte de África, dedicado a la trata de esclavos, lo que le permitió acumular grandes riquezas, que multiplicó al llegar a la edad madura con el comercio del marfil.

Al verlos llegar el árabe dejó su pipa y se levantó con una agilidad extraordinaria para sus sesenta años.

—Te esperaba con impaciencia —dijo extendiendo su mano al griego—. Aquí han pasado cosas muy graves.

—Tú sabes que Europa no está cerca —repuso Mateo—. Por otra parte, había que hacer grandes preparativos. —¿Has conseguido el dirigible?

—Sí, y también he traído a mi amigo, Otto Stecker, un verdadero sabio en aeronavegación.

El árabe tendió su mano al germano, que se la estrechó vigorosamente.

—¿Conoce nuestros planes? —le preguntó.

—Mi amigo Mateo me ha contado todo.

—Sin embargo, él desearía oír de tus labios esa historia maravillosa de la Montaña de Oro —dijo el griego.

—Y ver también los planos —añadió el germano.

El árabe hizo una señal a Heggia.

—Pon cuatro hombres armados de guardia alrededor de la casa —le dijo—. Luego haz que nos traigan refrescos.

Mientras el negro se alejaba rápidamente, el árabe se sentó nuevamente sobre los almohadones, e invitó a sus visitantes a que se pusieran cómodos.

Un momento después dos negras trajeron grandes bandejas de plata con pocillos de café y vasos con cremas heladas. Al mismo tiempo un negro traía finísimas pipas, y una caja de sándalo llena de aromático tabaco.

—Antes que nada quería preguntarles una cosa —dijo el árabe—. ¿Habéis traído con vosotros el dirigible?

—Sí —contestó Mateo.

—Se trata de competir en velocidad con los hombres que ya han partido en busca de la Montaña de Oro.

—¡Cómo! —exclamaron nuestros amigos—. ¿Ellos ya iniciaron la expedición?

—Sí. Los árabes de Taborah han organizado una caravana que partió para el continente hace tres semanas.

—Entonces es cierto que alguien nos traicionó y reveló nuestro secreto.

—Sí —le contestó el árabe—. Uno de mis esclavos ha vendido nuestro secreto a Altarik, un árabe riquísimo de Taborah.

—¿Dónde se ha formado la caravana?

—En Bagamoyo, y en estos momentos deben haber avanzado bastante; casi seguramente deben estar cerca del Ngura.

—No importa —dijo el germano—, nuestro dirigible es mucho más rápido, y cuando ellos lleguen a la Montaña de Oro, nosotros ya estaremos de regreso en Zanzíbar.

—¿Podrá el aparato transportar la carga de oro? —preguntó el árabe con voz inquieta.

—Supongo que no se tratará de una verdadera montaña —dijo riendo el germano—. Pero puedo asegurarle que nosotros podremos transportar dieciocho toneladas de carga.

—Partiremos mañana.

—¿Tan pronto?

—Es necesario, para no despertar sospechas en el sultán, que no se muestra bien dispuesto con los extranjeros que emprenden expediciones al interior del continente. Por otra parte, debemos proceder con extrema prudencia.

—¿Por qué motivo? —preguntó el griego.

—Estoy siendo atentamente vigilado por los hombres de Altarik.

—¿Sospechan acaso que tú piensas partir para el continente?

—Con toda seguridad —repuso el árabe.

—No importa, los engañaremos a todos —dijo el germano.

—¿En qué forma?

—Lo vendremos a buscar durante la noche.

—¿Con el dirigible?

—Sí —repuso el germano.

—¿Aquí?

—Si, en esta misma casa.

—Entonces vuestro dirigible debe ser una cosa maravillosa. ¿Podremos volar contra el viento?

—Con toda facilidad.

El árabe lo miró asombrado.

—Tienen razón los que afirman que los europeos son brujos —dijo.

—Olvidad a los europeos y contadme la historia de la Montaña de Oro y sus tesoros —dijo el germano—. Ardo en deseos de sentirla de vuestros propios labios.

—Encended vuestras pipas y escuchadme —dijo el árabe.

…

Emilio Salgari. (Verona, 1863 - Turín, 1911). Escritor italiano, autor de numerosas novelas de aventuras que han gozado siempre de gran éxito, sobre todo entre el público juvenil, por el dinamismo casi cinematográfico de la acción, que evoca sugerentes atmósferas fantásticas y épicas.

Inició sus estudios en el instituto técnico y naval de Venecia, aunque no llegó a terminarlos. En ese período sus experiencias como hombre de mar se limitaron a breves excursiones a lo largo de las costas del Adriático. En 1882 regresó a Verona, donde organizó una biblioteca ambulante y se dedicó al periodismo. Sus primeras producciones literarias fueron pequeñas composiciones líricas, relatos breves y memorias, pero un año después se inició en la novela con «I selvaggi della Papuasia» (1883), publicada por entregas en el periódico milanés La valigia.

Dio comienzo así a una intensa actividad que le llevó a publicar 130 cuentos y 85 novelas, que desde el primer momento obtuvieron gran acogida pública y han sido traducidas a muchísimas lenguas. En 1892, después de casarse, se trasladó a Turín y escribió La cimitarra de Buda (1892), Los pescadores de ballenas (1894) y Los misterios de la jungla negra (1895). Tras una estancia de dos años en Sampierdarena, donde entró en contacto con los ambientes marítimos de la Liguria para obtener nuevas ideas para sus libros, regresó a Turín y produjo los llamados ciclos de «los piratas de Malasia» y de «los corsarios del Caribe».