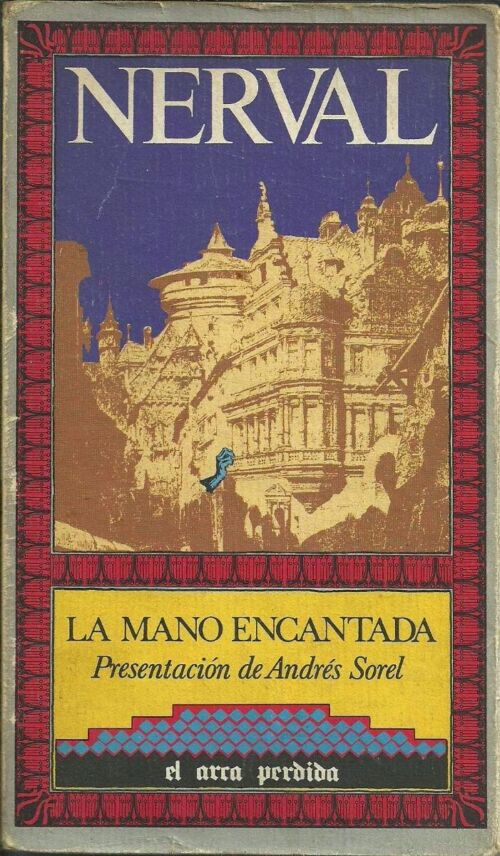

La mano encantada (libro)

Resumen del libro: "La mano encantada (libro)" de Gérard de Nerval

Eustache Bouteroue, un joven formal y con poca destreza para el arte de la lid, se ve forzado a batirse en duelo por su amada. Con ayuda de un titiritero y sus encantamientos consigue superar el embate, aunque posteriormente se ve superado por las circunstancias. Debido al hechizo su mano adquiere vida propia y lo lleva al precipicio en el que la muerte resulta ser el único antídoto contra el apéndice encantado. Humor, miedo y crítica social, hacen de este relato de Nerval el más próxima a las formas del género “gótico” tan en boga hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX. En La mano encantada, Nerval muestra su afición e interés por la magia, el ocultismo, la cábala, el esoterismo, el simbolismo o la alquimia. No es únicamente un relato fantástico, puesto que nos ofrece un segundo nivel de lectura donde el lector hallará múltiples referencias a los temas anteriormente citados, a libros de la época relacionados con ellos y a todo el elenco de personajes por los que mostraba especial debilidad el autor: magos, titiriteros, bufones o comediantes.

I. La plaza de la delfina

Nada hay tan hermoso como esos caserones del siglo XVII que la plaza Real nos ofrece en majestuoso conjunto. Cuando sus fachadas de ladrillos bien trabados y enmarcados por molduras y cantos de piedra, y sus ventanas altas se encienden con los resplandores espléndidos del sol del atardecer, siente uno al contemplarlas la misma veneración que ante un tribunal de magistrados vestidos con togas rojas forradas de armiño; y si no fuese una pueril comparación, podría decirse que la larga mesa verde alrededor de la cual esos temibles magistrados se sientan formando un cuadrado se parece un poco a esa diadema de tilos que bordea las cuatro caras de la plaza Real, completando su austera armonía.

Hay otra plaza en París que no es menos agradable por su regular y normal estilo; así como la plaza Real tiene la forma de un cuadrado, ésta, aproximadamente, ofrece la de un triángulo. Fue construida en el reinado de Enrique el Grande, que la llamó plaza de la Delfina; admiró a las gentes de entonces el tiempo escaso que precisaron sus edificios para cubrir todo el terreno inculto de la isla de la Gourdaine. Fue un dolor cruel la invasión de este terreno para los curiales, que iban allí a divertirse ruidosamente, y para los abogados, que meditaban en él sus alegatos: ¡un paseo tan verde y florido al salir de la infecta audiencia del palacio!

Apenas se edificaron esas tres hileras de casas erguidas sobre sus pórticos pesados llenos de almohadillas y surcados de frisos; apenas fueron revestidas de sus ladrillos y se les abrieron sus ventanas con balaustres y se las tocó con sus techumbres macizas, aquel pueblo de gentes curiales invadió toda la plaza, estableciéndose cada uno en ella según su categoría y sus medios, es decir, en razón inversa a la altura de los pisos. La plaza se convirtió en una especie de Corte de los Milagros de alto prestigio, una guarida de ladrones privilegiados y de gentes picapleiteras edificada con ladrillo y piedra, mientras eran de barro y madera las moradas de los rateros.

En una de esas casas de la plaza de la Delfina vivía hacia los últimos años del reinado de Enrique el Grande un personaje bastante importante que se llamaba Godinot Chevassut, teniente civil del preboste de París, cargo muy lucrativo y penoso a la vez en un siglo en que los ladrones eran mucho más numerosos que hoy día —¡tal es la decadencia de la probidad desde aquellos tiempos en nuestra Francia!— y en el que el número de las mujeres de alegre vivir era mucho más considerable —¡tal es la degeneración de nuestras costumbres! Como la humanidad, desde luego, no cambia, se puede decir, como un antiguo autor, que cuantos más pícaros hay en galera muchos menos hay fuera.

También hay que advertir que los ladrones de entonces eran menos caballerescos que los de hoy, y que este miserable oficio era en aquellos tiempos una especie de arte que hasta los buenos hijos de familia se dignaban ejercer. Muchas buenas capacidades, arrojadas a los pies de una sociedad llena de barreras y de privilegios, rechazadas por ella se educaban devotamente en aquel oficio; enemigos mucho más peligrosos para los particulares que para el Estado, cuya máquina quizá hubiese estallado sin esta válvula de escape. Además, sin duda alguna la justicia de entonces daba un trato cortés a los ladrones distinguidos, y nadie como el magistrado de la plaza de la Delfina ejerció tan gustosamente esa tolerancia, y ello por razones que ya conoceréis. En cambio, ninguno tan severo como él con los torpes: éstos pagaban por los otros y llenaban los patíbulos, que, según frase de D’Aubigné, daban entonces sombra a París, con gran deleite de los burgueses, que eran entonces mejor robados, con la suma perfección del arte de la briba.

Godinot Chevassut era un hombrecillo orondo que empezaba a encanecer y que se alegraba mucho de ello, al revés de lo que suele ocurrir a casi todos los viejos; así, pensaba él, perdería por fin su pelo aquel color encendido que tenía de nacimiento, y que le valió el desagradable mote de el Salmonete, que sus conocidos, como era más fácil de recordar y pronunciar, cambiaban por su verdadero nombre. Tenía ojos bizcos y muy vivos, aunque casi siempre los medio cerraba bajo el espesor de sus gruesas cejas, y una boca desgarrada como las personas que ríen constantemente. A pesar de todo esto, aunque sus facciones tuvieran casi siempre un gesto maligno, nunca se le oía reír a carcajadas ni, como suele decirse, a mandíbula batiente; sólo cuando se le escapaba alguna frase divertida la acentuaba al final con un ¡ah!, o un ¡oh!, que le salía de lo más hondo de sus pulmones, pero de un efecto único y singular; esto acontecía con mucha frecuencia, pues nuestro magistrado, aun en el mismo Tribunal, era muy amigo de salpicar su conversación con agudezas, chistes y frases picantes. Por lo demás, era ésa una costumbre muy de las gentes de toga de aquel tiempo y aún hoy lo es de los magistrados provincianos.

Para acabar su retrato sería necesario plantarle en el sitio acostumbrado de la nariz una larga, de punta roma; las orejas bastante pequeñas, lisas y tan diestras en su oficio que eran capaces de oír a un cuarto de legua el tintineo de un cuarto de escudo, y el de un doblón desde mucho más lejos. Por esto, como cierto litigante preguntase si el señor magistrado no tendría amigos a quienes pedirles una recomendación para él, le contestaron que, en efecto, el Salmonete tenía unos amigos a los que hacía enorme caso; que entre ellos estaban monseñor Doblón, don Ducado y hasta maese Escudo; que era necesario hacer intervenir simultáneamente muchas influencias de éstas, y que con ello se podía estar seguro de ser atendido fervorosamente.

…

Gérard de Nerval. Cuyo verdadero nombre era Gérard Labrunie, nació el 22 de mayo de 1808 en París, Francia. Desde su infancia, la pérdida de su madre a una edad temprana dejó una profunda huella en su vida y en su trabajo artístico. Fue criado por su tío abuelo en la campiña de Valois hasta que, en 1814, fue enviado de regreso a París. Durante sus vacaciones, solía visitar Valois y fue allí donde empezó a escribir su libro "Canciones y leyendas de Valois".

Gérard de Nerval llevó una vida llena de viajes y experiencias variadas. Ejerció diversos trabajos, como periodista, aprendiz de imprenta y ayudante de notario. Durante su vida, entabló amistades significativas con figuras literarias destacadas de su tiempo, como Alexandre Dumas, Théophile Gautier y Victor Hugo.

En 1826-1827, tradujo del alemán la obra "Fausto", de una manera personal y creativa, lo que lo llevó a conocer a figuras literarias alemanas como Friedrich Schiller y Heinrich Heine, con quienes estableció amistades y tradujo algunos de sus poemas.

En enero de 1834, recibió una herencia de su abuela materna, lo que le permitió viajar al sur de Francia y más tarde al extranjero, llegando a lugares como Florencia, Roma, Nápoles, y otras ciudades europeas. Durante este tiempo, Nerval se convirtió en un periodista y fundó la revista "Monde dramatique", aunque finalmente tuvo que venderla debido a problemas financieros.

En su vida amorosa, Gérard de Nerval experimentó una atracción fatal por la actriz y cantante Jenny Colon, a quien dedicó un culto idólatra. También tuvo experiencias sentimentales en sus viajes, como su encuentro con Marie Pleyel en Viena y su enamoramiento de una muchacha drusa en Beirut.

A lo largo de sus viajes, Gérard de Nerval se enfrentó a numerosas crisis de locura, que incluyeron depresión, sonambulismo y esquizofrenia. Estos trastornos llevaron a temporadas en hospitales psiquiátricos, donde su locura se agravó debido a su obsesión con lecturas de ocultismo, cábala y magia. Una de las situaciones más notorias que provocó su internamiento fue el pasear a una langosta con una cinta azul.

A pesar de los desafíos que enfrentó, Nerval dejó una obra literaria significativa y misteriosa que refleja las inquietudes y profundidades del alma humana. Algunas de sus obras más destacadas incluyen "Viaje a Oriente", donde relata leyendas escuchadas durante sus viajes por Europa y África del Norte; "Les Illuminés, ou les precurseurs du socialisme", una colección de relatos y retratos sobre personajes como Nicolás Edme Restif de la Bretonne y Cagliostro; "Las hijas del fuego", una galería de retratos femeninos que invocan el amor; y "Aurelia", una obra que influyó en el movimiento surrealista y narra su particular viaje vital al lado de la locura.

En 1855, Gérard de Nerval puso fin a su tormentosa vida ahorcándose en la 'rue de la Vieille-Lanterne' en París. Esta trágica muerte inspiró una famosa litografía de Gustave Doré. Nerval está enterrado en el célebre cementerio parisino de Père-Lachaise.

El legado de Gérard de Nerval perduró a lo largo de los años y ejerció una influencia significativa en escritores posteriores. Marcel Proust, René Daumal y Antonin Artaud fueron algunos de los autores que se vieron inspirados por su obra. Nerval fue un espíritu atormentado, pero su trabajo sigue siendo reconocido y admirado por su profundidad y su capacidad para expresar las complejidades del alma humana. Con su famoso lema "Je suis l'autre" ("Soy el otro"), dejó una huella duradera en la literatura francesa y en el pensamiento surrealista.