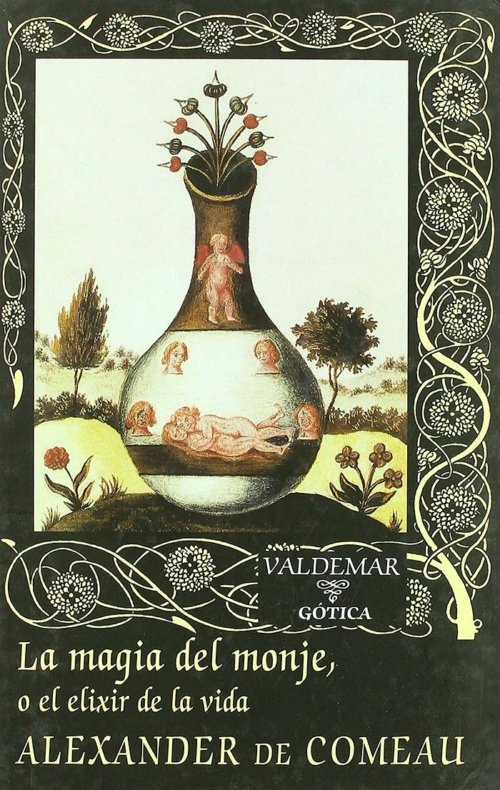

Resumen del libro:

El más impenetrable misterio rodea la vida de Alexander de Comeau, autor del que tan sólo se sabe su nombre (tal vez seudónimo) y su nacionalidad británica. Las guías literarias de terror más especializadas —que reseñan otra obra de De Comeau, «Fire of Isis» (1927)— recomiendan con entusiasmo la lectura de «La magia del monje» (1931) como una novela memorable, de un gótico tardío, delirante y única. La historia que nos cuenta De Comeau en esta obra inclasificable posee sin embargo todas y cada una de las características del género gótico. Su protagonista, el hermano Dimas, es un religioso laico aficionado a la Alquimia, a quien el anciano y corrupto abad de su monasterio comisiona para encontrar el Elixir de la Vida Eterna. Dimas parte de viaje, en pleno otoño de la Edad Media, a la busca de los sabios ocultistas que, antes que él, aseguraron haber buscado el Elixir… e incluso haberlo encontrado. Viajará a la tierra de los muertos, se enfrentará con un embrutecido noble feudal, conseguirá amuletos mágicos y manos de gloria, será testigo de Misas Negras, prisionero de brujas y magos… Pero estas siniestras aventuras por el lado más oscuro se tornan divertidas peripecias gracias al hábil tono satírico de De Comeau, que lo emparenta con el no menos delirante mundo de Potocki en su sin par «Manuscrito encontrado en Zaragoza» (en esta misma colección), y nos recuerda el alegre mundo, sensual y pícaro, de Chaucer o las canciones de taberna goliárdicas.

CAPÍTULO I

LAS ÚLTIMAS GOTAS DE LA SANGRE DE DRAGÓN

El hermano Dimas derramó en el alambique las últimas gotas de la auténtica sangre de dragón disueltas en ungüento bautismal, y se detuvo, meditabundo. Un tinte rojo permaneció en el fondo del vaso del cual la había vertido. Dubitativo, el hermano Dimas añadió más ungüento y aclaró el recipiente con cuidadosos movimientos, aguando la poción vuelta a vuelta, hasta que por fin lo vació todo en el alambique. Lucius Germanicus había sido muy concreto respecto a la cantidad de sangre de dragón, pero su fórmula no indicaba si el ungüento también debía ser medido o no. La suposición lógica era que el ungüento servía únicamente como vehículo y que no tenía ninguna virtud propia, y que por tanto una gota más o menos no afectaría a la potencia del elixir.

Dimas confiaba devotamente en que la suposición fuese correcta, pues eran las últimas gotas de sangre de dragón, compradas a muy alto precio a Andrea Tolino el Veneciano, y el Abad se pondría furioso si este experimento salía mal.

Pero, si el ungüento era sólo un vehículo, ¿por qué insistía Lucius Germanicus en que se utilizara ungüento bautismal? Tenía que haber alguna virtud concreta en su consagración, o tal vez, terrible idea, en el sacrilegio que sufría con su uso actual. Y ese sacrilegio era cometido por el propio hermano Dimas. El Abad había insistido en ello, diciendo que el Diablo apenas sentiría interés por atrapar el alma de un humilde monje, mientras que sólo la todopoderosa ayuda de Miguel podría hacer que abriera sus garras para soltar el alma de un eclesiástico cuya categoría era tan alta como la de un obispo dentro de su propia jurisdicción. Ante el Abad mismo se había confesado Dimas, pues ninguno de los hermanos debía saber lo que se estaba llevando a cabo, y el Abad le había dado la absolución. Sin embargo… Dimas agitó la cabeza tristemente mientras ponía el brasero bajo el alambique.

Se volvió hacia el amarillento pergamino en el que Lucius Germanicus había garabateado sus valiosísimos secretos, y revisó ansiosamente, uno por uno, y por decimoséptima vez, los ingredientes de la poción. Estaba el oro en polvo: conseguirlo había exigido un astuto robo en el scriptorium. Tampoco se había olvidado de la grasa de cadáver aclarada, aunque en esto había una vez más margen para la duda, pues Lucius, al especificar que la grasa debía proceder de un niño sin bautizar, era tan ambiguo en sus palabras que podía referirse igualmente a un niño nonato o a uno estrangulado al nacer. El aqua regia no había planteado dificultades. El hermano Dimas observó ese artículo con un momentáneo alivio de su tristeza, pero pasó apresurada y temblorosamente sobre las siguientes líneas del manuscrito. Demasiado bien recordaba la espera a medianoche en la lóbrega oscuridad de la cripta, y la horrible luz azul que no hacía más que aumentar, y los chillidos de la mujer… hasta que Dimas y el Abad cayeron sobre ella y los sofocaron.

El alambique empezaba a emitir vapor. El hermano Dimas se apresuró a poner la cucúrbita en posición. Afortunadamente, la fórmula de Lucius Germanicus no exigía ningún encantamiento. Dimas tenía poca fe en los encantamientos; además, a menudo eran aburridos, especialmente los de Mahmoud-el-Bab, que debían ser recitados durante todo el proceso de combinación, destilación y enfriamiento de los elementos. Y siempre existía la posibilidad de omitir o pronunciar mal alguna parte de las palabras, anulando en un segundo el esfuerzo de agotadoras semanas.

No obstante, Mahmoud era astuto, diabólicamente astuto de hecho, como tantos de los seguidores de Mahoma. Sin duda, el Diablo cuidaba de los suyos. Dimas apartó rápidamente un pensamiento que le había tentado frecuentemente en los últimos tiempos.

Se volvió una vez más hacia los manuscritos en latín, hebreo rabínico, árabe, cirílico, palmireno, samaritano, kúfico, nestoriano y sirio evangélico (pues Dimas era un hombre de singular cultura y muchas lenguas) y reflexionó melancólicamente sobre sus repetidos fracasos.

Oyó el agudo crujido del cristal al romperse, un siseo, y el zambombazo de una explosión. Dimas se lanzó a cubrir los valiosos pergaminos con su cuerpo, y se quedó inmóvil mientras los añicos del cristal rebotaban tintineantes contra las cuatro paredes de la celda.

Durante una hora entera se produjo el silencio. Una rata de bigotes grises se arrastró desde un agujero bajo el banco, olisqueó, se sentó repentinamente sobre los cuartos traseros, husmeando desconfiada el aire lleno de humo, estornudó dos veces y volvió veloz a su hogar.

La linterna había quedado destrozada por la explosión, pero la fría luz del alba empezaba a arrastrarse a través de la ventana enrejada. El hermano Dimas atisbo temerosamente bajo su brazo, y, al no ver señal alguna de peligro, se puso vacilante en pie. Tristemente se palpó la nuca y los oídos, y extrajo con delicadeza los pedazos de cristal más grandes que se habían clavado en su piel.

—¡Que Cosmus y Damianus me auxilien! —suspiró con fervor—. Es mi fin. Nuestro Padre Abad se inflamará como los carbones ardientes, y sus palabras brotarán como aqua fortis. Me apartará del trabajo que adoro, a pesar de sus peligros para el cuerpo y el alma, y me mandará a arar los campos o a fregar las baldosas. ¡Benditos santos, dadme palabras para evitar su cólera cuando me presente ante él!

Miró desolada pero amorosamente a su alrededor, los alambiques, las retortas y los crisoles, las jarras y las probetas, ahora, ¡ay!, casi todos vacíos, y el montón de descoloridos pergaminos. Éstos, decidió, debían ir a parar a manos del Abad. Si algún hermano entrometido metiese la nariz en la celda y viese estos extraños escritos, el hermano Dimas acabaría en la hoguera.

Levantándose la capucha para ocultar el cuello sangrante, recogió los manuscritos bajo el brazo y abandonó la celda, echando la llave en la desvencijada cerradura. Con prisa reticente atravesó los claustros, escuchando débilmente la agitación matutina del ganado en los campos de fuera y el deslizarse de los hermanos esperando a maitines dentro. Debía llegar a los aposentos del Abad antes de que los monjes ocuparan la capilla. La gota del Abad le mantenía confinado en la cama, y Dimas mismo tenía el privilegio de abstención a maitines, de maneta que su ausencia no llamaría la atención.

Estaba a punto de llegar a la estrecha escalera que conducía al alojamiento superior cuando apareció el Limosnero. El hermano Nicholas era un hombre delgado y agrio, y Dimas tembló al verle.

…