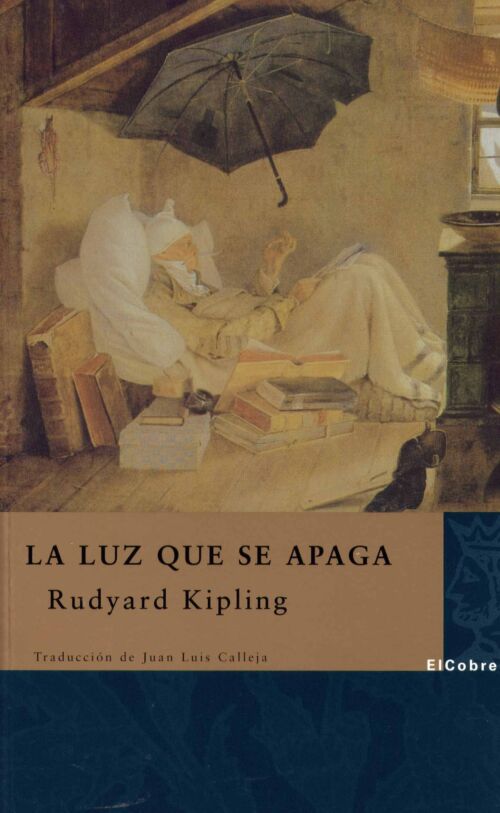

La luz que se apaga

Resumen del libro: "La luz que se apaga" de Rudyard Kipling

El pintor Dick Heldar pierde la facultad más preciada para él (y para todos, según enunció Aristóteles en el primer parágrafo de la Metafísica): la visión. Pero tras una primera caída en la melancolía y el nihilismo, consigue resarcirse y acompañarnos hasta un final absolutamente sorprendente en la última página de una novela llena a rebosar de los elementos genuinamente kiplinianos: fe en uno mismo, capacidad de sacrificio, abnegación absoluta y sentido inquebrantable de la amistad, todo sazonado por el desierto sudanés donde el Reino Unido luchó hace más de cien años.

Escrita entre la épica y el melodrama, La luz que se apaga (1891) es la primera novela de Rudyard Kipling.

Capítulo I

Así decidimos todo cuando la tempestad pasó,

todo muy cómodamente,

y yo tenía que esperar en el granero, queridos míos,

porque sólo tenía tres años,

y Teddy corría hasta el arranque del arco iris,

porque ya era hombre: tenía cinco años;

así empezó todo, queridos míos.

Y así empezó todo.

(Cuentos del granero)

—¿Qué te parece que pasaría si nos pescase? Ya sabes que esto no lo debíamos hacer —dijo Maisie.

—A mí me pegaría y a ti te encerraría en tu cuarto —contestó Dick, sin vacilar.

—¿Tienes los cartuchos?

—Sí, en el bolsillo; se mueven mucho. ¿Se dispararán solos estos cartuchos?

—No lo sé. Si tienes miedo, coge tú el revólver, y yo los llevaré.

—No tengo miedo.

Maisie avanzó resueltamente, con la mano en el bolsillo y la cabeza muy erguida. Dick la seguía con un pequeño revólver de sistema anticuado.

Ambos niños habían descubierto que no valía la pena vivir si no podían tirar al blanco. Después de pensarlo mucho y de hacer grandes sacrificios, Dick había ahorrado siete chelines y medio, que era el precio de un revólver belga de mala fabricación. Maisie sólo pudo contribuir a la sociedad con otros dos chelines y medio para comprar un centenar de cartuchos.

—A ti te es más fácil ahorrar, Dick —explicó—. Yo necesito comer cosas buenas; a ti te es igual. Además, eso es cosa de muchachos.

Dick gruñó un poco por la desigualdad, pero fue a hacer las compras procedentes. Ahora iban a probar por primera vez las armas de fuego, elementos extraños al programa de vida trazado por la señora que se suponía, equivocadamente, había de ocupar el puesto de madre para los huérfanos. Seis años había permanecido Dick a su cuidado, tiempo durante el cual ella se había beneficiado de las consignaciones destinadas a su indumentaria, y en parte por ligereza, en parte por natural deseo de infligir dolor —se trataba de una viuda ya de algunos años y deseosa de casarse otra vez—, había hecho pesar la vida sobre los juveniles hombros del chico. Cuando él esperaba cariño, ella sólo le dio aversión primero, odio más tarde.

Cuando se hizo mayorcito y ansiaba un poco de comprensión, ella sólo supo ridiculizarle. Las numerosas horas que le sobraban de los cuidados de la pequeña casa las dedicaba a lo que ella llamaba educación casera de Dick Heldar. Su concepto de la religión, formado principalmente por su propia inteligencia y un ávido estudio de los Evangelios, le servía de ayuda para ello. Aun en los momentos en que no se sentía concretamente disgustada con Dick, le daba a entender que él tenía una fuerte cuenta pendiente con su creador; lo que hizo que Dick aborreciese a su Dios tan intensamente como aborrecía a mistress Jennett, actitud de ánimo que no es muy saludable para un muchacho.

Dado que ella decidió conceptuarle como un grandísimo embustero, cuando el miedo al dolor físico le impulsó a mentir por primera vez, naturalmente, se convirtió en mentiroso, pero un mentiroso económico y frugal, que jamás soltaba la menor mentirijilla innecesaria y jamás vacilaba ante el mayor embuste, si era plausible, que pudiese hacerle la vida algo más llevadera. Este tratamiento le enseñó al menos la fuerza que da vivir aislado, fuerza que le sirvió no poco cuando fue más tarde al colegio y los compañeros se reían de su ropa, pobretona y harto recosida. Durante las vacaciones caía una vez más bajo los métodos pedagógicos de mistress Jennett, quien no dejaba pasar una docena de horas sin propinarle unos golpes, por una u otra causa, para asegurar la disciplina.

Un año, el otoño le trajo una compañera de esclavitud; un ser diminuto de largos cabellos y ojos grises, tan reservada como él. Se movía silenciosamente por la casa y durante las primeras semanas no hablaba más que con la cabra, su mejor amiga en este mundo, que vivía en el jardincillo detrás de la casa. Cuando mistress Jennett se opuso a la presencia de la cabra porque no era un animal cristiano —y ciertamente no lo era—, dijo el diminuto ser, eligiendo sus palabras con marcada deliberación:

—Pues escribiré a mis abogados y les diré que es usted una mujer muy mala. Amomma es mía. ¡Mía, mía!

Mistress Jennett hizo un gesto en dirección al recibidor, donde se alineaban paraguas y bastones en un perchero. El átomo de humanidad comprendió tan claramente como Dick lo que aquello anunciaba.

—Me han pegado otras veces —dijo, con la misma voz impasible de antes—; me han pegado otras veces mucho más fuerte de lo que pueda usted pegarme. Pero si me pega usted se lo escribiré a mis abogados y les diré que no me da usted de comer bastante. No le tengo miedo.

Mistress Jennett no fue al recibidor, y el átomo, después de una pausa para asegurarse de que había pasado el peligro, salió fuera para desahogar sus amargas lágrimas sobre el pescuezo de Amomma.

Dick pronto supo que se llamaba Maisie. Al principio desconfiaba profundamente de ella porque temía que disminuyera la escasa libertad de acción que se le dejaba. No lo hizo ella así, empero, ni trató de entablar amistad hasta que Dick dio los primeros pasos. Antes que terminasen las vacaciones, la tensión del castigo compartido empujó a los muchachos a unirse, aunque sólo fuera para ayudarse mutuamente y preparar mentiras que decir a mistress Jennett. Cuando Dick volvió al colegio, Maisie le cuchicheó:

—Ahora estaré sola para defenderme, pero —añadió con un bravo gesto de su cabeza— ya me las arreglaré. Me prometiste que enviarías a Amomma un collar de juncos. No lo olvides.

Una semana más tarde le pidió ese collar a vuelta de correo, y no se quedó contenta al saber que hacía falta tiempo para confeccionarlo. Cuando finalmente Dick lo mandó, ella se olvidó de darle las gracias.

Varias vacaciones habían llegado y terminado desde ese día, y Dick se había convertido en un muchacho flacucho y desgarbado, más consciente que nunca de lo mal vestido que iba. Ni por un momento había aflojado mistress Jennett en sus tiernos cuidados, pero los vapuleos usuales en los colegios particulares —Dick incurría en castigo unas tres veces al mes, como promedio— le indujeron a despreciar sus facultades.

—No hace daño —le explicó Maisie, que le incitaba a la rebelión—, y es amable contigo después de pegarme a mí.

Así fue Dick un día tras otro sorteando dificultades, descuidado de cuerpo y salvaje de alma, como no tardaron en apreciar los compañeros de colegio más pequeños que él, porque cuando sentía el impulso de la crueldad, les pegaba con gran astucia y arte. El mismo espíritu le impulsó más de una vez a torturar a Maisie, pero la muchacha protestó.

—Ya lo pasamos bastante mal —dijo—. Lo que tenemos que hacer es buscar algo para distraernos y olvidar otras cosas.

La pistola fue el resultado final de su búsqueda. Sólo podían utilizarla en el borde más fangoso de la playa, lejos de las casetas de baño y de las cabezas de los muelles, al pie de las verdes lomas de Fort Keeling. La marea bajaba casi dos millas en aquella costa, y los multicolores bancos de cieno, acariciados por el sol, despedían un olor lamentable a algas podridas. Caía la tarde cuando Dick y Maisie llegaron al terreno propicio, con Amomma trotando pacientemente tras ellos.

—¡Hum! —dijo Maisie, olfateando la brisa—. ¿Qué será lo que hace oler así al mar? No me gusta.

…

Rudyard Kipling. Nació en Bombay en 1865, y allí pasó una primera infancia feliz. Sin embargo con seis años, fue enviado a Southsea (Inglaterra) donde permaneció interno durante cinco años en una residencia para hijos de funcionarios de las colonias. Su sufrimiento de aquella época sería recogido posteriormente en un relato. De regreso a la India en 1882 comenzó a trabajar como periodista en la Civil and Military Gazette de Lahore. La publicación de su primera colección de relatos, Cuentos de las colinas (1887), y otros en los dos años posteriores le darían fama de inmediato. Viajó por Asia y Estados Unidos, donde contrajo matrimonio con Caroline Balestier, estableciéndose en Vermont hasta 1903, año en que se mudó a Inglaterra. En 1907, con cuarenta y dos años, le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. Sus obras más importantes son El libro de las tierras vírgenes (1894), Capitanes intrépidos (1897), Stalky & Co. (1899) y, sobre todo, Kim (1901), reconocida mundialmente como una obra maestra. Kipling falleció en Londres el 18 de enero de 1936.