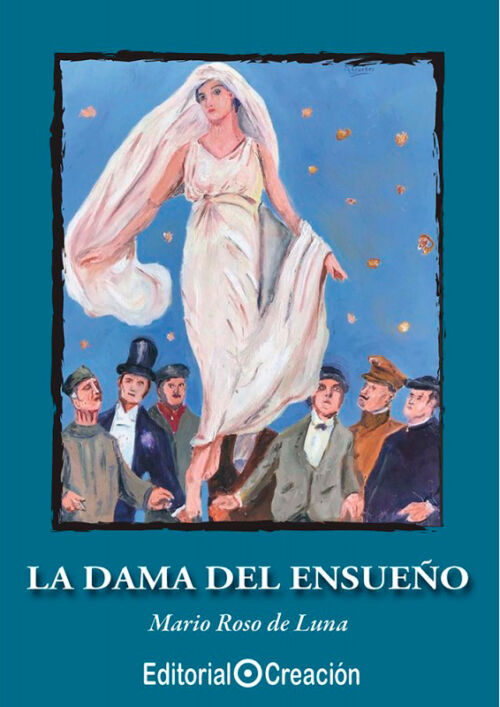

Resumen del libro:

Estudio de la fantasía humana bajo el doble aspecto de la realidad y el ensueño.

I

LA SIBILA DE LOS ANDES

—¡No seas tonto! —me decía un gran psicólogo amigo mío, hace ya muchos días—. Por muy frívolas que parezcan las mujeres, pensando siempre en galas, coqueteos y nimiedades encaminadas todas a seducir al hombre, más frívolos y mentecatos resultamos nosotros, los del sexo fuerte, que, con nuestras pasiones insaciables, somos la causa primera de cuantos artilugios emplea la mujer para atraernos a sus redes amorosas. La mujer tiene más talento que el hombre, porque, aunque aparentemente razone menos, tiene más desarrollada la intuición, esa facultad angélica que, según Santo Tomás, hace que se conozca por concepto sintético y vivido, no por carromatesca marcha razonadora y analítica…

—Me permito dudarlo, querido amigo —respondíle—. La mujer será más hermosa, pero nunca más sabia que nosotros. El vapor, la electricidad, la radiotelegrafía, la aviación y mil otros inventos pasmosos, a los hombres se deben, que no a las mujeres.

—O a las mujeres, que les trajeron al mundo; que les aguantaron sus mil impertinencias de superhombres; que les estimularon al trabajo; o bien a aquellas otras, contra las que al estrellarse tristemente sus grandes almas, los hicieron místicos; es decir, soñadores, inventores, hombres, en fin, de otro planeta.

—Luego tenemos siempre el «¿Quién es ella?», de Cicerón.

—Sí, ciertamente. Además, si la vanidad de la mujer, a quien nosotros hemos modelado a nuestra imagen y semejanza, está por fuera, es decir, en su físico y para agradarnos, el hombre tiene otra vanidad recíproca, cien veces más insoportable, porque es, además, egoísta: la de su talento. Moloch insaciable, que no tolera sino adulaciones y hasta sacrificios cruentos. Fíjate bien en lo que voy a decir, y observa si ello no está comprobado por la experiencia diaria. Los hombres te tolerarán que seas más guapo, mejor mozo, que recibas toda clase de preferencias significadas por parte del sexo opuesto; pero jamás te tolerarán que tengas más talento que ellos. Por eso todos los genios de la Historia han sido maltratados por sus semejantes, y algunos hasta inmolados cruelmente, para, al otro día, concederles honores casi divinos: Galileo, Beethoven, Cristo mismo…

Por este tenor la conversación prolongóse largo rato, sin que yo quedase convencido. Ha pasado mucho tiempo. Mi amigo ha muerto ya. Si viviese, yo volaría a su lado pidiéndole perdón por mi inflada vanidad masculina, porque lo que no pudieron en mí sus razones sabias, lo ha podido el terrible caso que os voy a relatar aunque él deje un tanto malparada la vanidad aquella… ¡Justo castigo, lógico karma de la tontuna mía!

Era por los años de 1915, y yo veraneaba en Asturias preparando los apuntes de mi Tesoro de los lagos de Somiedo, en los que hablaba de cierta divina xana, hermosísima supermujer, que, aunque de momento pareció seducirme, quedó vencida, ¡oh, eterna vanidad masculina!, por mi astucia y por mi virtud (?)…

Para tener en mi abono un testimonio femenino y de valía, consulté los apuntes del capítulo con una teósofa hermana, que, si en lo físico parecía ser casi mi hija, en lo moral era mi superiora, mi maestra, mi diosa Isis y el numen tutelar de mi hogar mismo. El mundo escéptico no comprenderá, sin duda, cuán estrechos deberes de sinceridad y de respeto integral y recíproco exige la idea teosófica; pero ya lo irá comprendiendo poco a poco a fuerza de desengaños tan crueles como los de la Gran Guerra, en la que la fraternidad universal de la Humanidad sin distinción de razas, sexo, credo, casta o color, ha brillado… por su ausencia. Digo, pues, siguiendo mi verídico cuento, que la carta en cuestión fue un varapalo tal a las eternas pretensiones masculinas respecto a la honradez y la virtud, que, por no agravar más mi herida y la caída mía que después referiré, omitiría gustoso el consignarla aquí, si a ello no me obligasen mis deberes de cronista. Aquella mujer, la más guapa y más inteligente que en mi vida he visto, solía firmarse LA SIBILA DE LOS ANDES, y, en efecto, era toda una sibila. Su dichosa carta, que pudo ser mi perdición, decía:

…