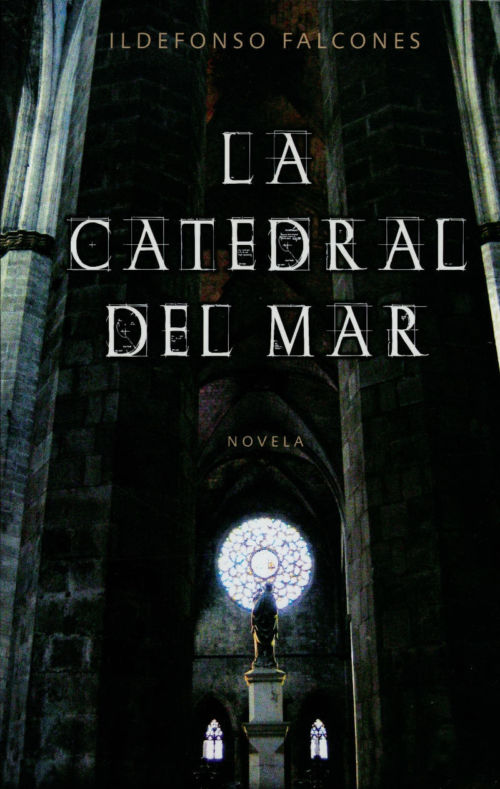

Resumen del libro:

La catedral del mar, de Ildefonso Falcones, es una novela histórica ambientada en la Barcelona del siglo XIV, durante el auge de la construcción del templo de Santa María del Mar. La obra narra la vida de Arnau Estanyol, un siervo de la tierra que huye de su señor feudal y se refugia en la ciudad condal, donde se convierte en un hombre libre y próspero. Sin embargo, su ascenso social le acarreará numerosos enemigos y peligros, que pondrán a prueba su fe y su amor.

La novela es una magnífica recreación de la época medieval, con una gran riqueza de detalles históricos, culturales y sociales. El autor nos muestra el contraste entre la opulencia y la miseria, la libertad y la tiranía, el amor y el odio, que se vivían en aquellos tiempos turbulentos. Los personajes son complejos y verosímiles, con sus virtudes y defectos, sus sueños y sus miedos. El protagonista, Arnau Estanyol, es un héroe que lucha por su dignidad y su felicidad, enfrentándose a las adversidades con coraje y nobleza.

La catedral del mar es una obra que engancha desde la primera página, que emociona y conmueve al lector, que le hace viajar al pasado y sentirse parte de la historia. Es una novela que merece ser leída y disfrutada por todos los amantes de la literatura.

1

Año 1320

Masía de Bernat Estanyol

Navarcles, Principado de Cataluña

En un momento en el que nadie parecía prestarle atención, Bernat levantó la vista hacia el nítido cielo azul. El sol tenue de finales de septiembre acariciaba los rostros de sus invitados. Había invertido tantas horas y esfuerzos en la preparación de la fiesta que sólo un tiempo inclemente podría haberla deslucido. Bernat sonrió al cielo otoñal y, cuando bajó la vista, su sonrisa se acentuó al escuchar el alborozo que reinaba en la explanada de piedra que se abría frente a la puerta de los corrales, en la planta baja de la masía.

La treintena de invitados estaba exultante: la vendimia de aquel año había sido espléndida. Todos, hombres, mujeres y niños, habían trabajado de sol a sol, primero recolectando la uva y después pisándola, sin permitirse una jornada de descanso.

Sólo cuando el vino estaba dispuesto para hervir en sus barricas y los hollejos de la uva habían sido almacenados para destilar orujo durante los tediosos días de invierno, los payeses celebraban las fiestas de septiembre. Y Bernat Estanyol había elegido contraer matrimonio durante esos días.

Bernat observó a sus invitados. Habían tenido que levantarse al alba para recorrer a pie la distancia, en algunos casos muy extensa, que separaba sus masías de la de los Estanyol. Charlaban con animación, quizá de la boda, quizá de la cosecha, quizá de ambas cosas; algunos, como un grupo donde se hallaban sus primos Estanyol y la familia Puig, parientes de su cuñado, estallaron en carcajadas y lo miraron con picardía. Bernat notó que se sonrojaba y eludió la insinuación; no quiso siquiera imaginar la causa de aquellas risas. Desperdigados por la explanada de la masía distinguió a los Fontaníes, a los Vila, a los Joaniquet y, por supuesto, a los familiares de la novia: los Esteve.

Bernat miró de reojo a su suegro, Pere Esteve, que no hacía más que pasear su inmensa barriga, sonriendo a unos y dirigiéndose de inmediato a otros. Pere volvió el alegre rostro hacia él y Bernat se vio obligado a saludarle por enésima vez. Éste buscó con la mirada a sus cuñados y los encontró mezclados entre los invitados. Desde el primer momento lo habían tratado con cierto recelo, por mucho que Bernat se hubiera esforzado por ganárselos.

Bernat volvió a levantar la vista al cielo. La cosecha y el tiempo habían decidido acompañarlo en su fiesta. Miró hacia su masía y de nuevo hacia la gente y frunció ligeramente los labios. De repente, pese al tumulto reinante, se sintió solo. Apenas hacía un año que su padre había fallecido; en cuanto a Guiamona, su hermana, que se había instalado en Barcelona después de casarse, no había dado respuesta a los recados que él le había enviado, pese a lo mucho que le hubiera gustado volver a verla. Era el único familiar directo que le quedaba desde la muerte de su padre…

Una muerte que había convertido la masía de los Estanyol en el centro de interés de toda la región: casamenteras y padres con hijas nubiles habían desfilado por ella sin cesar. Antes nadie acudía a visitarlos, pero la muerte de su padre, a quien sus arranques de rebeldía le habían merecido el apodo de «el loco Estanyol», había devuelto las esperanzas a quienes deseaban casar a su hija con el payés más rico de la región.

—Ya eres lo bastante mayor para casarte —le decían—. ¿Cuántos años tienes?

—Veintisiete, creo —contestaba.

—A esa edad ya casi deberías tener nietos —le recriminaban—. ¿Qué harás solo en esta masía? Necesitas una mujer.

Bernat recibía los consejos con paciencia, sabiendo que indefectiblemente iban seguidos por la mención de una candidata, cuyas virtudes superaban la fuerza del buey y la belleza de la más increíble puesta de sol.

El tema no le resultaba nuevo. Ya el loco Estanyol, viudo tras nacer Guiamona, había intentado casarlo, pero todos los padres con hijas casaderas habían salido de la masía lanzando imprecaciones: nadie podía hacer frente a las exigencias del loco Estanyol en cuanto a la dote que debía aportar su futura nuera. De modo que el interés por Bernat fue decayendo. Con la edad, el anciano empeoró y sus desvaríos de rebeldía se convirtieron en delirios. Bernat se volcó en el cuidado de las tierras y de su padre y, de repente, a los veintisiete años, se encontró solo y asediado.

Sin embargo, la primera visita que recibió Bernat cuando todavía no había enterrado al difunto fue la del alguacil del señor de Navarcles, su señor feudal. «¡Cuánta razón tenías, padre!», pensó Bernat al ver llegar al alguacil y varios soldados a caballo.

—Cuando yo muera —le había repetido el viejo hasta la saciedad en los momentos en que recuperaba la cordura—, ellos vendrán; entonces debes enseñarles el testamento. —Y señalaba con un gesto la piedra bajo la cual, envuelto en cuero, se hallaba el documento que recogía las últimas voluntades del loco Estanyol.

—¿Por qué, padre? —le preguntó Bernat la primera vez que le hizo aquella advertencia.

—Como bien sabes —le contestó—, poseemos estas tierras en enfiteusis, pero yo soy viudo, y si no hubiera hecho testamento, a mi muerte el señor tendría derecho a quedarse con la mitad de todos nuestros muebles y animales. Ese derecho se llama de intestia; hay muchos otros a favor de los señores y debes conocerlos todos. Vendrán, Bernat; vendrán a llevarse lo que es nuestro, y sólo si les enseñas el testamento podrás librarte de ellos.

—¿Y si me lo quitasen? —preguntó Bernat—.Ya sabes cómo son…

—Aunque lo hicieran, está registrado en los libros.

La ira del alguacil y la del señor corrieron por la región e hicieron aún más atractiva la situación del huérfano, heredero de todos los bienes del loco.

Bernat recordaba muy bien la visita que le había hecho su ahora suegro antes del comienzo de la vendimia. Cinco sueldos, un colchón y una camisa blanca de lino; aquélla era la dote que ofrecía por su hija Francesca.

—¿Para qué quiero yo una camisa blanca de lino? —le preguntó Bernat sin dejar de trastear con la paja en la planta baja de la masía.

—Mira —contestó Pere Esteve.

Apoyándose sobre la horca, Bernat miró hacia donde le señalaba Pere Esteve: la entrada del establo. La horca cayó sobre la paja. A contraluz apareció Francesca, vestida con la camisa blanca de lino… ¡Su cuerpo entero se le ofrecía a través de ella!

Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Bernat. Pere Esteve sonrió.

Bernat aceptó la oferta. Lo hizo allí mismo, en el pajar, sin ni siquiera acercarse a la muchacha, pero sin apartar los ojos de ella.

Fue una decisión precipitada, Bernat era consciente de ello, pero no podía decir que se arrepintiera; allí estaba Francesca, joven, bella, fuerte. Se le aceleró la respiración. Hoy mismo… ¿Qué estaría pensando la muchacha? ¿Sentiría lo mismo que él? Francesca no participaba en la alegre conversación de las mujeres; permanecía en silencio junto a su madre, sin reír, acompañando las bromas y carcajadas de las demás con sonrisas forzadas. Sus miradas se cruzaron durante un instante. Ella se sonrojó y bajó la vista, pero Bernat observó cómo sus pechos reflejaban su nerviosismo. La camisa blanca de lino volvió a aliarse con la fantasía y los deseos de Bernat.

—¡Te felicito! —oyó que le decían por detrás mientras le palmeaban con fuerza la espalda. Su suegro se había acercado a él—. Cuídamela bien —añadió siguiendo la mirada de Bernat y señalando a la muchacha, que ya no sabía dónde esconderse—. Aunque si la vida que le vas a proporcionar es como esta fiesta… Es el mejor banquete que he visto nunca. ¡Seguro que ni el señor de Navarcles puede gozar de estos manjares!

Bernat había querido agasajar a sus invitados y había preparado cuarenta y siete hogazas de pan rubio de harina de trigo; había evitado la cebada, el centeno o la espelta, usuales en la alimentación de los payeses. ¡Harina de trigo candeal, blanca como la camisa de su esposa! Cargado con las hogazas acudió al castillo de Navarcles para cocerlas en el horno del señor pensando que, como siempre, dos hogazas serían suficiente pago para que le permitieran hacerlo. Los ojos del hornero se abrieron como platos ante el pan de trigo, y luego se cerraron formando unas inescrutables rendijas. En aquella ocasión el pago ascendió a siete hogazas y Bernat abandonó el castillo jurando contra la ley que les impedía tener horno de cocer pan en sus hogares, y forja, y guarnicionería…

—Seguro —le contestó a su suegro, apartando de su mente aquel mal recuerdo.

Ambos observaron la explanada de la masía. Quizá le hubieran robado parte del pan, pensó Bernat, pero no el vino que ahora bebían sus invitados —el mejor, el que había trasegado su padre y habían dejado envejecer durante años—, ni la carne de cerdo salada, ni la olla de verduras con un par de gallinas, ni, por supuesto, los cuatro corderos que, abiertos en canal y atados en palos, se asaban lentamente sobre las brasas, chisporroteando y despidiendo un aroma irresistible.

De repente las mujeres se pusieron en movimiento. La olla ya estaba lista y las escudillas que los invitados habían traído empezaron a llenarse. Pere y Bernat tomaron asiento a la única mesa que había en la explanada y las mujeres acudieron a servirles; nadie se sentó en las cuatro sillas restantes.

La gente, de pie, sentada en maderos o en el suelo, empezó a dar cuenta del ágape con la mirada puesta en unos corderos constantemente vigilados por algunas mujeres, mientras bebían vino, charlaban, gritaban y reían.

—Una gran fiesta, sí señor —sentenció Pere Esteve entre cucharada y cucharada.

Alguien brindó por los novios. Al momento todos se sumaron.

—¡Francesca! —gritó su padre con el vaso alzado hacia la novia, que se hallaba entre las mujeres, junto a los corderos.

Bernat miró a la muchacha, que de nuevo escondió el rostro.

—Está nerviosa —la excusó Pere guiñándole un ojo—. ¡Francesca, hija! —volvió a gritar—. ¡Brinda con nosotros! Aprovecha ahora, porque dentro de poco nos iremos… casi todos.

Las carcajadas azoraron todavía más a Francesca. La muchacha levantó a media altura un vaso que le habían puesto en la mano y, sin beber de él y dando la espalda a las risas, volvió a dirigir su atención a los corderos.

Pere Esteve chocó su vaso contra el de Bernat haciendo saltar el vino. Los invitados los imitaron.

—Ya te encargarás tú de que se le pase la timidez —le dijo con voz potente, para que le oyeran todos los presentes.

Las carcajadas estallaron de nuevo, en esta ocasión acompañadas de picaros comentarios a los que Bernat prefirió no prestar atención.

Entre risas y bromas todos dieron buena cuenta del vino, del cerdo y de la olla de verduras y gallina. Cuando las mujeres empezaban a retirar los corderos de las brasas, un grupo de invitados calló y desvió la mirada hacia el linde del bosque de las tierras de Bernat, situado más allá de unos extensos campos de cultivo, al final de un suave declive del terreno que los Estanyol habían aprovechado para plantar parte de las cepas que les proporcionaban tan excelente vino.

En unos segundos se hizo el silencio entre los presentes.

Tres jinetes habían aparecido entre los árboles. Seguían sus pasos varios hombres a pie, uniformados.

—¿Qué hará aquí? —preguntó en un susurro Pere Esteve.

Bernat siguió con la mirada a los hombres que se acercaban rodeando los campos. Los invitados murmuraban entre sí.

—No lo entiendo —dijo al fin Bernat, también en un susurro—, nunca había pasado por aquí. No es el camino del castillo.

—No me gusta nada esta visita —añadió Pere Esteve.

La comitiva se movía lentamente. A medida que las figuras se acercaban, las risas y los comentarios de los jinetes sustituían el alboroto que hasta entonces había reinado en la explanada; todos pudieron escucharlos. Bernat observó a sus invitados; algunos de ellos ya no miraban y permanecían con la cabeza gacha. Buscó a Francesca, que se encontraba entre las mujeres. El vozarrón del señor de Navarcles llegó hasta ellos. Bernat sintió que lo invadía la ira.

—¡Bernat! ¡Bernat! —exclamó Pere Esteve zarandeándole el brazo—. ¿Qué haces aquí? Corre a recibirlo.

Bernat se levantó de un salto y corrió a recibir a su señor.

—Sed bienvenido a vuestra casa —lo saludó, jadeante, cuando estuvo ante él.

Llorenç de Bellera, señor de Navarcles, tiró de las riendas de su caballo y se detuvo frente a Bernat.

—¿Tú eres Estanyol, el hijo del loco? —inquirió secamente.

—Sí, señor.

—Hemos estado cazando, y de vuelta al castillo nos ha sorprendido esta fiesta. ¿A qué se debe?

Entre los caballos, Bernat acertó a vislumbrar a los soldados, cargados con distintas piezas: conejos, liebres y gallos salvajes. «Es vuestra visita la que necesita explicación —le hubiera gustado contestarle—. ¿O es que tal vez el hornero os informó del pan de trigo candeal?»

Hasta los caballos, quietos y con sus grandes ojos redondos dirigidos hacia él, parecían esperar su respuesta.

—A mi matrimonio, señor.

—¿Con quién te has desposado?

—Con la hija de Pere Esteve, señor.

Llorenç de Bellera permaneció en silencio, mirando a Bernat por encima de la cabeza de su caballo. Los animales piafaron ruidosamente.

—¿Y? —ladró Llorenç de Bellera.

—Mi esposa y yo mismo —dijo Bernat tratando de disimular su disgusto— nos sentiríamos muy honrados si su señoría y sus acompañantes tuvieran a bien unirse a nosotros.

—Tenemos sed, Estanyol —afirmó el señor de Bellera por toda respuesta.

Los caballos se pusieron en movimiento sin necesidad de que los caballeros los espoleasen. Bernat, cabizbajo, se dirigió hacia la masía al lado de su señor. Al final del camino se habían congregado todos los invitados para recibirlo; las mujeres con la vista en el suelo, los hombres descubiertos. Un rumor ininteligible se levantó cuando Llorenç de Bellera se detuvo ante ellos.

—Vamos, vamos —les ordenó mientras desmontaba—; que siga la fiesta.

La gente obedeció y dio media vuelta en silencio. Varios soldados se acercaron a los caballos y se hicieron cargo de los animales. Bernat acompañó a sus nuevos invitados hasta la mesa a la que habían estado sentados Pere y él. Tanto sus escudillas como sus vasos habían desaparecido.

El señor de Bellera y sus dos acompañantes tomaron asiento. Bernat se retiró unos pasos mientras éstos empezaban a charlar. Las mujeres acudieron prestas con jarras de vino, vasos, hogazas de pan, escudillas con gallina, platos de cerdo salado y el cordero recién hecho. Bernat buscó con la mirada a Francesca, pero no la encontró. No estaba entre las mujeres. Su mirada se cruzó con la de su suegro, que ya estaba junto a los demás invitados, y éste señaló con el mentón en dirección a las mujeres. Con un gesto casi imperceptible Pere Esteve sacudió la cabeza y se dio media vuelta.

…