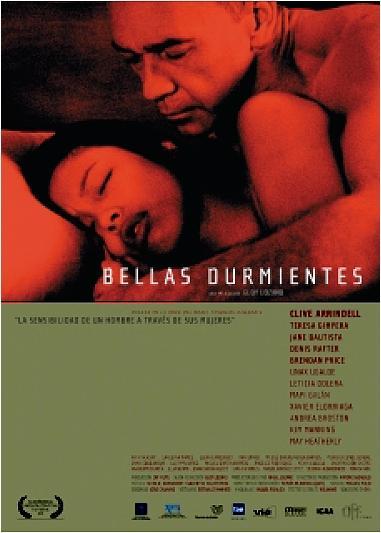

La casa de las bellas durmientes

Resumen del libro: "La casa de las bellas durmientes" de Yasunari Kawabata

La casa de las bellas durmientes sobresale en la obra de Yasunari Kawabata por su perfección formal. Comienza con la visita del viejo Eguchi a una casa secreta gobernada por una mujer ordinaria y práctica que, al final, como él mismo, revelará su esencia inhumana. En ese burdel, el protagonista, de sesenta y siete años, pasa varias noches junto a los cuerpos de jóvenes vírgenes narcotizadas. A la vez que admira el esplendor de las figuras dormidas, rememora su relación con las mujeres: su esposa, su madre, su amante, sus hijas…

Erotismo, lujuria masculina, vejez y violencia se entretejen en esta fulgurante novela breve que amalgama, como es típico en la obra del Premio Nobel de Literatura, motivos tradicionales de la estética japonesa con temas modernos en ambientes casi irreales. Magnífica pero profundamente perturbadora, La casa de las bellas durmientes es una escalofriante meditación sobre la sexualidad y la muerte.

1

No debía hacer nada de mal gusto, advirtió al anciano Eguchi la mujer de la posada. No debía poner el dedo en la boca de la muchacha dormida ni intentar nada parecido.

Había esta habitación, de unos cuatro metros cuadrados, y la habitación contigua, pero al parecer no había más habitaciones en el piso superior; y como la planta baja resultaba demasiado reducida para alojar huéspedes, el lugar apenas podía llamarse una posada. Probablemente porque su secreto no lo permitía, el portal no ostentaba ningún letrero. Todo era silencio. Tras serle franqueado el portal cerrado con llave, el viejo Eguchi sólo había visto a la mujer con quien ahora estaba hablando. Era su primera visita. Ignoraba si se trataba de la propietaria o de una criada. Era mejor no hacer preguntas.

La mujer, baja y de unos cuarenta y cinco años, tenía una voz juvenil, y daba la impresión de haber cultivado especialmente una actitud seria y formal. Los labios delgados apenas se abrían cuando hablaba. No miraba a Eguchi con frecuencia. Algo en sus ojos oscuros minaba las defensas de éste, y parecía muy segura de sí misma. Preparó el té con una tetera de hierro sobre el brasero de bronce. Las hojas de té y la calidad de la infusión eran asombrosamente buenas para el lugar y la ocasión –con objeto de tranquilizar al viejo Eguchi. En la alcoba pendía un cuadro de Kawai Gyokudö, probablemente una reproducción, de una aldea de montaña al calor de las hojas otoñales. Nada sugería que la habitación albergara secretos insólitos.

–Y le ruego que no intente despertarla, aunque no podría, hiciera lo que hiciese. Está profundamente dormida y no se da cuenta de nada. –La mujer lo repitió–: Continuará dormida y no se dará cuenta de nada, desde el principio hasta el fin. Ni siquiera de quién ha estado con ella. No debe usted preocuparse.

Eguchi no mencionó las dudas que empezaban a acometerle.

–Es una joven muy bonita. Sólo admito huéspedes en quienes pueda confiar.

Cuando Eguchi desvió la vista, la fijó en su reloj de pulsera.

–¿Qué hora es?

–Las once menos cuarto.

–No me sorprende. Los caballeros ancianos gustan de acostarse pronto y levantarse temprano. Así pues, cuando quiera.

La mujer se puso de pie y abrió la cerradura de la habitación contigua. Utilizó la mano izquierda. No había nada notable en este acto, pero Eguchi retuvo el aliento mientras la miraba. Ella echó una mirada a la otra habitación. Sin duda estaba acostumbrada a mirar por las puertas, y no había nada extraño en la espalda que daba a Eguchi. No obstante, parecía extraña. Había un pájaro grande y raro en el nudo de su obi. Ignoraba de qué especie podía tratarse. ¿Por qué habrían puesto ojos y pies tan realistas en un pájaro estilizado? No era que el ave fuese inquietante por sí misma, sólo que el diseño era malo; pero si había que atribuir algo inquietante a la espalda de la mujer, se encontraba allí, en el pájaro. El fondo era amarillo pálido, casi blanco.

La habitación contigua parecía débilmente iluminada. La mujer cerró la puerta sin dar vuelta a la llave, y colocó ésta sobre la mesa, frente a Eguchi. Nada en su actitud, ni en el tono de su voz, sugería que había inspeccionado una habitación secreta.

–Aquí está la llave. Espero que duerma bien. Si le cuesta conciliar el sueño, encontrará un sedante junto a la almohada.

–¿Tiene algo de beber?

–No dispongo de alcohol.

–¿Ni siquiera puedo tomar un trago para dormirme?

–No.

–¿Ella está en la habitación contigua?

–Sí, dormida y esperándole.

–¡Oh!

Eguchi estaba un poco sorprendido. ¿Cuándo había entrado la muchacha en la habitación contigua? ¿Desde cuándo estaría dormida? ¿Acaso la mujer había abierto la puerta para asegurarse de que estaba dormida? Eguchi sabía por un viejo conocido que frecuentaba el lugar que habría una muchacha esperando, dormida, y que no se despertaría; pero ahora que se encontraba aquí parecía incapaz de creerlo.

–¿Dónde quiere desnudarse? –La mujer parecía dispuesta a ayudarle. Él guardó silencio–. Escuche las olas. Y el viento.

–¿Olas?

–Buenas noches –la mujer le dejó.

Una vez solo, Eguchi contempló la habitación, desnuda y sin artilugios. Su mirada se posó en la puerta de la habitación contigua. Era de cedro, de un metro de anchura. Parecía haber sido añadida después de la construcción de la casa. También la pared, si se examinaba bien, parecía un antiguo tabique corredizo, ahora tapado para formar la cámara secreta de las bellas durmientes. El color era igual que el de las otras paredes, pero parecía más reciente. .

Eguchi cogió la llave. Después de hacerlo, debería haberse dirigido a la otra habitación; pero permaneció sentado. Lo que había dicho la mujer era cierto: las olas sonaban con violencia. Era como si rompieran contra un alto acantilado, y como si la pequeña casa estuviera en el mismo borde. El viento traía el sonido del invierno inminente, tal vez debido a la casa misma, tal vez debido a algo que había en el viejo Eguchi. No obstante, el calor del único brasero resultaba suficiente. El distrito era cálido. El viento no parecía barrer las hojas. Al haber llegado tarde, Eguchi no había visto en qué clase de paisaje se asentaba la casa; pero se notaba el olor del mar. El jardín era grande en relación con el tamaño de la casa, y contenía un número considerable de grandes pinos y arces. Las agujas de los pinos se perfilaban con fuerza contra el cielo. Probablemente la casa había sido una villa campestre.

Con la llave todavía en la mano, Eguchi encendió un cigarrillo. Dio una o dos chupadas y lo apagó; pero fumó otro hasta el final. No era tanto porque se estuviera ridiculizando a sí mismo por su ligera aprensión como por el hecho de sentir un vacío desagradable. Solía tomar un poco de whisky antes de acostarse. Tenía un sueño precario, con tendencia a las pesadillas. Una poetisa muerta de cáncer en su juventud había dicho en uno de sus poemas que para ella, en las noches de insomnio, «la noche ofrece sapos, perros negros y cadáveres de ahogados». Era un verso que Eguchi no podía olvidar. Al recordarlo ahora se preguntó si la muchacha dormida –no, narcotizada– de la habitación contigua podría ser como el cadáver de un ahogado; y vaciló un poco en acudir a su lado. No le habían dicho cómo la sumían en el sueño. En cualquier caso, estaría en un letargo anormal, sin conciencia de cuanto ocurriera a su alrededor, y por ello podría tener la piel, opaca y plomiza de una persona atiborrada de drogas. Podría tener ojeras oscuras y marcarse sus costillas bajo una piel reseca y marchita. O podría estar fría, hinchada, tumefacta. Podría roncar ligeramente, con los labios abiertos, dejando entrever unas encías violáceas. Durante sus sesenta y siete años el viejo Eguchi había pasado noches ingratas con mujeres. De hecho, las noches ingratas eran las más difíciles de olvidar. Lo desagradable no tenía nada que ver con el aspecto de las mujeres, sino con sus tragedias, sus vidas frustradas. A su edad, no quería añadir al historial otro episodio semejante. De este modo discurrían sus pensamientos, al borde de la aventura. Pero, ¿podía haber algo más desagradable que un viejo acostado durante toda la noche unto a una muchacha narcotizada, inconsciente? ¿No habría venido a esta casa buscando lo sumo en la fealdad de la vejez?

La mujer había hablado de huéspedes en quienes podía confiar. Al parecer todos cuantos venían a esta casa eran dignos de confianza. El hombre que le habló a Eguchi de la casa era tan viejo que ya había dejado de ser hombre. Parecía pensar que Eguchi había alcanzado el mismo grado de senilidad. La mujer de la casa, probablemente porque estaba acostumbrada a hacer tratos sólo con hombres tan ancianos, no había mirado a Eguchi con piedad ni indiscreción. Puesto que era capaz todavía de sentir goce, aún no era un huésped digno de confianza; pero podía llegar a serlo, debido a sus sentimientos en aquel momento, al lugar y a su compañera. La fealdad de la vejez le estaba acosando. También para él, pensó, estaban próximas las tristes circunstancias de los otros huéspedes. El hecho de que estuviera aquí ya lo indicaba.

Y por ello no tenía intención de violar las desagradables y tristes restricciones impuestas a los viejos. No tenía intención de violarlas, y no lo haría. Aunque podía llamarse un club secreto, el número de sus ancianos miembros parecía reducido. Eguchi no había venido a descubrir sus pecados ni a husmear en sus prácticas secretas. Su curiosidad distaba de ser fuerte, porque ya la tristeza de la vejez se cernía también sobre él.

–Algunos caballeros dicen que tienen sueños felices cuando vienen aquí –había dicho la mujer–. Otros dicen que recuerdan lo que sentían cuando eran jóvenes.

Ni siquiera entonces apareció en el rostro de Eguchi una leve sonrisa. Puso las manos sobre la mesa y se levantó. Se encaminó hacia la puerta de cedro.

–¡Ah!

Eran las cortinas de terciopelo carmesí. El carmesí era aún más profundo bajo la luz tenue. Parecía como si una delgada capa de luz flotara ante las cortinas, y él se estuviera introduciendo en un fantasma. Había cortinas en las cuatro paredes y también en la puerta, pero aquí estaban recogidas hacia un lado. Cerró la puerta con llave, dejó caer la cortina y miró a la muchacha. Ésta no fingía. Su respiración era la de un sueño profundo. Eguchi contuvo el aliento; era más hermosa de lo qué había esperado. Y su belleza no constituía la única sorpresa. También era joven. Estaba acostada sobre el lado izquierdo, con el rostro vuelto hacia él. No podía ver su cuerpo, pero no debía tener ni veinte años. Era como si otro corazón batiese sus alas en el pecho del anciano Eguchi.

Su mano derecha y la muñeca estaban al borde de la colcha. El brazo izquierdo parecía extendido diagonalmente sobre la colcha. El pulgar derecho se ocultaba a medias bajo la mejilla. Los dedos, sobre la almohada y junto a su rostro, estaban ligeramente curvados en la suavidad del sueño, aunque no lo suficiente para esconder los delicados huecos donde se unían a la mano. La cálida rojez se intensificaba de modo gradual desde la palma a las yemas de los dedos. Era una mano suave, de una blancura resplandeciente.

–¿Estás dormida? ¿Vas a despertarte?

Era como si lo preguntara con objeto de poder tocarle la mano. La tomó en la suya y la sacudió. Sabía que ella no abriría los ojos. Con su mano todavía en la suya, contempló su rostro. ¿Qué clase de muchacha sería? Las cejas estaban libres de cosméticos, las pestañas bajadas eran regulares. Olió la fragancia del cabello femenino. Al cabo de unos momentos el sonido de las olas se incrementó, porque el corazón de Eguchi había sido cautivado. Se desnudó con decisión. Al observar que la luz venía de arriba, levantó la vista. La luz eléctrica procedía de dos claraboyas cubiertas con papel japonés. Como si tuviera más compostura dé la que era capaz, se preguntó si era una luz que acentuaba el carmesí del terciopelo y si la luz del terciopelo daba a la piel de la muchacha el aspecto de un bello fantasma; pero el color no era lo bastante fuerte para reflejarse en su piel. Ya se había acostumbrado a la luz. Era demasiado intensa para él, habituado a dormir en la oscuridad, pero al parecer no podía apagarse. Vio que la colcha era de buena calidad.

Se deslizó quedamente bajo ella, temeroso de que la muchacha, aunque sabía que seguiría durmiendo, se despertara. Parecía estar totalmente desnuda. No hubo reacción, ningún encogimiento de hombros ni torsión de las caderas como sugerencia de que ella notaba su presencia. Era una muchacha joven, y por muy profundo que fuera su sueño, debería haber una especie de reacción rápida. Pero él sabía que éste no era un sueño normal. Este pensamiento le impidió tocarla cuando estiró las piernas. Ella tenía la rodilla algo adelantada, obligando a las piernas de Eguchi a una posición difícil. No necesitó inspeccionar para saber que ella no estaba a la defensiva, que no tenía la rodilla derecha apoyada sobre la izquierda. La rodilla derecha se encontraba hacia atrás y la pierna estirada. En esta posición sobre el lado izquierdo, el ángulo de los hombros y el de las caderas parecían en desacuerdo, debido a la inclinación del torso. No daba la impresión de ser muy alta.

Los dedos de la mano que el viejo Eguchi sacudió suavemente también estaban sumidos en profundo sueño. La mano descansaba tal como él la dejara. Cuando tiró la almohada hacia atrás, la mano cayó. Contempló el codo que estaba sobre la almohada. «Como si estuviera vivo», murmuró para sus adentros. Por supuesto que estaba vivo, y su única intención era observar su belleza; pero una vez pronunciadas, las palabras adquirieron un tono siniestro. Aunque esta muchacha sumida en el sueño no había puesto fin a las horas de su vida, ¿acaso no las había perdido, abandonándolas a profundidades insondables? No era una muñeca viviente, pues no podía haber muñecas vivientes; pero, para que no se avergonzara de un viejo que ya no era hombre, había sido convertida en juguete viviente. No, un juguete, no: para los viejos podía ser la vida misma. Semejante vida era, tal vez, una vida que podía tocarse con confianza. Para los ojos cansados y présbitas de Eguchi, la mano vista de cerca era aún más suave y hermosa. Era suave el tacto, pero no podía ver la textura:

Los ojos cansados advirtieron que en los lóbulos de las orejas había el mismo matiz rojo, cálido y sanguíneo, que se intensificaba hacia las yemas de los dedos. Podía ver las orejas a través del cabello. El rubor de los lóbulos de las orejas indicaba la frescura de la muchacha con una súplica que le llegó al alma. Eguchi se había encaminado hacia esta casa secreta inducido por la curiosidad, pero sospechaba que hombres más seniles que él podían acudir aquí con una felicidad y una tristeza todavía mayores. El cabello de la muchacha era largo, probablemente para que los ancianos jugaran con él. Apoyándose de nuevo sobre la almohada, Eguchi lo apartó para descubrir la oreja. El cabello de detrás de la oreja tenía un resplandor blanco. El cuello y el hombro eran también jóvenes y frescos; aún no mostraban la plenitud de la mujer. Echó una mirada a la habitación. En la caja sólo había sus propias ropas; no se veía rastro alguno de las de la muchacha. Tal vez la mujer se las había llevado, pero Eguchi tuvo un sobresalto al pensar que la muchacha podía haber entrado desnuda en la habitación. Estaba aquí para ser contemplada. Él sabía que la habían adormecido para este fin, y que esta nueva sorpresa era inmotivada; pero cubrió su hombro y cerró los ojos. Percibió el olor de un niño de pecho en el olor de la muchacha. Era el olor á leche de un lactante, y más fuerte que el de la muchacha. Era imposible que la chica hubiera tenido un hijo, que sus pechos estuvieran hinchados, que los pezones rezumaran leche. Contempló de nuevo su frente y sus mejillas, y la línea infantil de la mandíbula y el cuello. Aunque ya estaba seguro, levantó ligeramente la colcha que cubría el hombro. El pecho no era un pecho que hubiese amamantado. Lo tocó suavemente con el dedo; no estaba húmedo. La muchacha tenía apenas veinte años. Aunque la expresión infantil no fuese por completo inadecuada, la muchacha no podía tener el olor a leche de un lactante. De hecho, se trataba de un olor de mujer, y sin embargo, era muy cierto que el viejo Eguchi había olido a lactante hacía un momento. ¿Habría pasado un espectro? Por mucho que se preguntara el porqué de su sensación, no conocería la respuesta; pero era probable que procediera de una hendidura dejada por un vacío repentino en su corazón. Sintió una oleada de soledad teñida de tristeza. Más que tristeza o soledad, lo que le atenazaba era la desolación de la vejez. Y ahora se transformó en piedad y ternura hacia la muchacha que despedía la fragancia del calor juvenil. Quizás únicamente con objeto de rechazar una fría sensación de culpa, el anciano creyó sentir música en el cuerpo de la muchacha. Era la música del amor. Como si quisiera escapar, miró las cuatro paredes, tan cubiertas de terciopelo carmesí que podría no haber existido una salida. El terciopelo carmesí, que absorbía la luz del techo, era suave y estaba totalmente inmóvil. Encerraba a una muchacha que había sido adormecida, y a un anciano.

–Despierta, despierta –Eguchi sacudió el hombro de la muchacha. Luego le levantó la cabeza.

Un sentimiento hacia la muchacha, que surgía en su interior, le impulsó a obrar así. Había llegado un momento en que el anciano no podía soportar el hecho de que la muchacha durmiera, no hablara, no conociera su rostro y su voz, de que no supiera nada de lo que estaba ocurriendo ni conociera a Eguchi, el hombre que estaba con ella. Ni una mínima parte de su existencia podía alcanzarla. La muchacha no se despertaría, era el peso de una cabeza dormida en su mano; y sin embargo, podía admitir el hecho de que ella parecía fruncir ligeramente el ceño como una respuesta viva y rotunda. Eguchi mantuvo su mano inmóvil. Si ella se despertaba debido a tan pequeño movimiento, el misterio del lugar, descrito por el viejo Kiga, el hombre que se lo había indicado, como «dormir con un Buda secreto», se desvanecería. Para los ancianos clientes en quienes la mujer podía «confiar», dormir con una belleza que no se despertaría era una tentación, una aventura, un goce en el que, a su vez, podían confiar. El viejo Kiga había dicho a Eguchi que sólo podía sentirse vivo cuando se hallaba junto a una muchacha narcotizada.

Cuando Kiga visitó a Eguchi, su mirada se posó en el jardín. Había algo rojo sobre el musgo marrón del otoño.

–¿Qué puede ser?

Salió para verlo. Las bolas eran frutas rojas del aoki. Había un gran número de ellas en el suelo. Kiga recogió una y, jugando con ella, habló a Eguchi de la casa secreta. Dijo que acudía allí cuando la desesperación de la vejez le resultaba insoportable.

–Parece haber pasado mucho tiempo desde que perdí la esperanza en cualquier mujer. Hay una casa donde duermen a las mujeres para que no se despierten.

Sería que una muchacha profundamente dormida, que no dijera nada ni oyera nada, lo oía todo y lo decía todo a un anciano que, para una mujer, había dejado de ser hombre? Pero ésta era la primera experiencia de Eguchi con una mujer así. Sin duda, la muchacha había tenido muchas veces esta experiencia con hombres viejos. Entregada totalmente a él, sin conciencia de nada, en una especie de profunda muerte aparente, respiraba con suavidad, mostrando un lado de su inocente rostro. Ciertos ancianos tal vez acariciarían todas las partes de su cuerpo, otros sollozarían. La muchacha no se enteraría en ninguno de ambos casos. Pero ni siquiera este pensamiento indujo a Eguchi a la acción. Al retirar la mano de su cuello tuvo tanto cuidado como si manejara un objeto frágil; pero el impulso de despertarla con violencia aún no le había abandonado.

Cuando retiró la mano, la cabeza de ella dio una suave media vuelta; y también el hombro, por lo que la muchacha quedó boca arriba. Eguchi se apartó, preguntándose si abriría los ojos. La nariz y los labios brillaban de juventud bajo la luz del techo. La mano izquierda se movió hacia la boca; parecía a punto de meter el índice entre los dientes, y él se preguntó si sería un hábito de la muchacha cuando dormía, pero sólo la acercó dulcemente a los labios y nada más. Los labios se abrieron un poco, mostrando los dientes. Hasta ahora había respirado por la nariz, y ahora lo hacía por la boca. Su respiración parecía un poco más rápida. Él se preguntó si sentiría algún dolor, y decidió que no. Debido a la separación de los labios, una tenue sonrisa parecía flotar entre las mejillas. El sonido de las olas rompiendo contra el alto acantilado se aproximó. El sonido de las olas al retroceder sugería grandes rocas al pie del acantilado; el agua retenida entre ellas parecía seguir algo más tarde. La fragancia del aliento de la muchacha era más intensa en la boca que en la nariz. Sin embargo, no olía a leche. Se preguntó de nuevo por qué había pensado en el olor a leche. Tal vez era un olor que le hacía ver a la mujer en la muchacha.

El viejo Eguchi tenía ahora un nieto que olía a leche. Podía verlo aquí, frente a él. Sus tres hijas estaban casadas y tenían hijos; y no había olvidado cuando ellas olían a leche y las sostenía en sus brazos a la edad de la lactancia. ¿Acaso el olor a leche de sus retoños había vuelto a él para amonestarle? No, debía ser el olor del propio corazón de Eguchi, atraído por la muchacha. También él se colocó boca arriba, y, tumbado de manera que no hubiese ningún contacto con la muchacha, cerró los ojos. Haría bien en tomar el sedante que había junto a la almohada. No sería tan fuerte como la droga que habían dado a la muchacha; se despertaría antes que ella. De otro modo, el secreto y la fascinación del lugar se desvanecerían. Abrió el paquete. Dentro había dos píldoras blancas. Si tomaba una, caería en un sueño ligero; con dos, se sumiría en un sueño profundo como la muerte. Esto aún sería mejor, pensó, mirando las píldoras; y la leche le trajo un recuerdo desagradable e insensato.

–Leche. Huele a leche. Huele como un niño de pecho. –Cuando empezaba a doblar la chaqueta que él se había quitado, la mujer le dirigió una mirada feroz, con las facciones tensas–. Ha sido tu niña. La cogiste en brazos al salir de casa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¡La odio! ¡La odio!

…

Yasunari Kawabata. Nacido el 11 de junio de 1899 en Osaka, Japón, fue una de las figuras más poéticas y profundas de la literatura del siglo XX. Su infancia, marcada por la tragedia, moldeó su sensibilidad artística. Quedó huérfano a los cuatro años y perdió a sus abuelos paternos, quienes lo habían acogido, antes de cumplir los quince. Este cúmulo de ausencias y despedidas forjó en él una percepción aguda de la fragilidad de la vida y la belleza efímera, temas que se convertirían en el alma de su obra.

Durante sus años universitarios en Tokio, Kawabata canalizó su dolor en la literatura. Abandonó la carrera de literatura inglesa para concentrarse en la japonesa, mientras contribuía con relatos en la revista Shinjichō. Su escritura comenzó a destacar por una melancolía elegante y una prosa contenida, evocando imágenes que parecían flotar entre lo tangible y lo espiritual. Estas características pronto lo situaron entre los grandes maestros de la literatura nipona, junto a figuras como Jun'ichirō Tanizaki y Yukio Mishima, de quien fue mentor y amigo.

La obra de Kawabata se caracteriza por su atención al detalle, su ritmo pausado y una estética profundamente japonesa que mezcla el minimalismo con el lirismo. En novelas como La casa de las bellas durmientes, País de nieve y Mil grullas, logra capturar la tensión entre lo eterno y lo pasajero, lo puro y lo corrupto, lo presente y lo ausente. Estos relatos, a menudo impregnados de silencio y contemplación, no solo narran historias, sino que invitan al lector a reflexionar sobre la condición humana y la relación entre el hombre y la naturaleza.

En 1968, Kawabata se convirtió en el primer japonés galardonado con el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento que celebró su capacidad para expresar "la esencia del espíritu japonés". Sin embargo, su vida personal no estuvo exenta de sombras. En 1972, envuelto en un estado de tristeza que nunca explicó del todo, Kawabata murió en circunstancias que muchos consideran un suicidio, aunque dejó tras de sí un legado literario inmortal.

Yasunari Kawabata no solo capturó el alma de Japón, sino que también tendió puentes entre Oriente y Occidente, ofreciendo al mundo una ventana a la delicadeza y la profundidad de su país. Su obra sigue siendo un recordatorio de la belleza que habita en lo transitorio y lo incompleto.