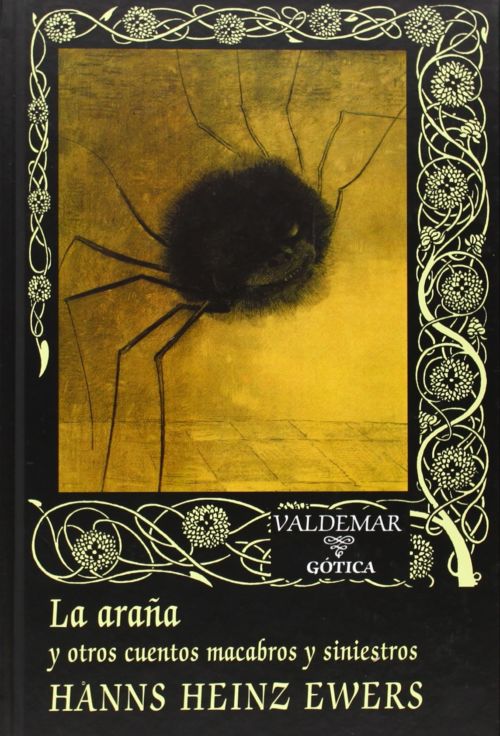

Resumen del libro:

Hanns Heinz Ewers, un autor maldito entre los malditos, nació en Düsseldorf en 1871, manifestando un temprano interés por la filosofía, la mística, la psicología y las ciencias ocultas. Su vida multifacética abarcó roles tan variados como anarquista stirneriano, decadente, trotamundos, espía alemán en Estados Unidos, novelista, ensayista, editor y cineasta. Influenciado por el romanticismo negro y el decadentismo de fin de siglo, Ewers encontró en Poe, Heine, Hoffmann, Huysmans y Strindberg sus modelos literarios, destacándose por conjugar hábilmente lo grotesco, lo extravagante, lo siniestro y lo macabro.

Esta recopilación, titulada “La araña y otros cuentos macabros y siniestros”, presenta una selección de los mejores relatos fantásticos de Ewers. Entre ellos, sobresale “La araña,” una narrativa magistral sobre misteriosos suicidios en una habitación de hotel que recrea el mito de Aracne según Ovidio. También se destaca “La joven blanca,” donde un grupo de bohemios disfruta de una danza macabra; “La salsa de tomate,” un relato cruel que muestra un sangriento combate; “El Reino de las Hadas,” que deja helados a los mayores con la inocente visión de una niña; y “La Mamaloi,” una historia de amor enmarcada por los sacrificios rituales del Voodoo.

Ewers, a través de sus obras más conocidas como “El aprendiz de brujo,” “La mandrágora,” y “Vampyr,” conformando la “trilogía de Frank Braun,” sumerge al lector en los abismos más oscuros de la condición humana. La capacidad del autor para conjugar lo grotesco y lo extravagante, lo siniestro y lo macabro, hace de esta recopilación una ventana única hacia un mundo donde la realidad se mezcla con la fantasía de manera inolvidable.

LA ARAÑA

Cuando el estudiante de medicina Richard Bracquemont decidió ocupar la habitación número 7 del pequeño Hotel Stevens, Rue Alfred Stevens, 6, en esa estancia se habían colgado tres personas del crucero de la ventana en tres viernes consecutivos. La primera fue un viajante de comercio suizo. Se encontró su cadáver el sábado por la noche; el médico constató que la muerte tuvo que haberse producido entre las cinco y las seis de la tarde del viernes. El cuerpo colgaba de un fuerte gancho clavado en el crucero de la ventana, que servía para colgar ropa. La ventana estaba cerrada, el muerto había empleado como soga el cordón de la cortina. Como la ventana estaba muy baja, las rodillas casi rozaban el suelo; el suicida, por lo tanto, tuvo que emplear una gran energía para lograr sus intenciones. Además, se averiguó que estaba casado y era padre de cuatro niños, que se encontraba en una posición desahogada y que casi siempre tenía un ánimo alegre. No se encontró ningún escrito que se refiriera al suicidio y aún menos un testamento; tampoco había comunicado nada a ningún amigo o conocido que hiciese sospechar ese desenlace.

El segundo caso no fue muy diferente. El artista Karl Krause, transformista contratado en el circo Medrano, ocupó la habitación número 7 dos días después. Cuando al viernes siguiente no apareció en la representación, el director envió a un asistente al hotel; dicho asistente encontró al artista en la habitación, que no estaba cerrada, colgado del crucero de la ventana, y además en las mismas circunstancias. Este suicidio no pareció menos enigmático; el apreciado artista ganaba un salario elevado y, a sus veinticinco años de edad, gozaba plenamente de la vida. Aquí tampoco se encontró ningún documento escrito, ni ninguna alusión al hecho. La única familia del finado era una madre anciana a la que su hijo enviaba puntualmente, el primero de cada mes, trescientos marcos para su sustento.

Para la señora Dubonnet, la propietaria de ese pequeño y económico hotel, cuya clientela solía constar casi exclusivamente de personas empleadas en los teatros de variedades de Montmartre, esa segunda muerte tan extraña, en la misma habitación, tuvo consecuencias desagradables. Algunos de sus huéspedes se habían mudado ya, otros clientes regulares dejaron de ir. Así que se dirigió al comisario del distrito IX, al que conocía personalmente, y que le prometió hacer todo lo posible por ella. Por lo tanto, el comisario no sólo impulsó con especial vigor la investigación de los motivos de los suicidios de los dos huéspedes, sino que además puso a su disposición a un agente que ocupó la enigmática habitación.

Era el agente de policía Charles-Maria Chaumié, que se había presentado voluntario. Este sargento, un veterano «Marsouin» o infante de marina, con once años de servicio, había pasado más de una noche solitaria en Tonkín y en Annam, había recibido más de una visita inesperada de piratas fluviales a los que había saludado con un disparo de su fusil, de modo que parecía indicado para enfrentarse a los «fantasmas» de los que se hablaba en la Rue Alfred Stevens. Ocupó la habitación ese mismo domingo por la noche y se acostó satisfecho, después de haber saboreado la generosa oferta culinaria de la digna señora Dubonnet.

Chaumié se presentaba brevemente, por la mañana y por la tarde, en la comisaría de policía para dar su informe. En los primeros días ese informe se limitó a declarar que no había advertido lo más mínimo. Pero el miércoles por la tarde pareció haber encontrado una pista. Instigado a que dijera más, pidió poder callárselo provisionalmente; no tenía ni idea de si lo que creía haber descubierto realmente estaba en relación con la muerte de las otras dos personas. Y temía mucho equivocarse y que después se rieran de él. El jueves mostró un aspecto algo más inseguro y también más serio; pero tampoco tenía nada que decir. El viernes por la mañana estaba considerablemente agitado; dijo, medio en broma medio en serio, que esa ventana ejercía, en cualquier caso, una extraña fuerza de atracción. No obstante, insistió en que eso no tenía relación alguna con los suicidios y que se reirían de él si decía más. La tarde de ese día ya no apareció en la comisaría; lo encontraron colgado del gancho del crucero de la ventana.

…