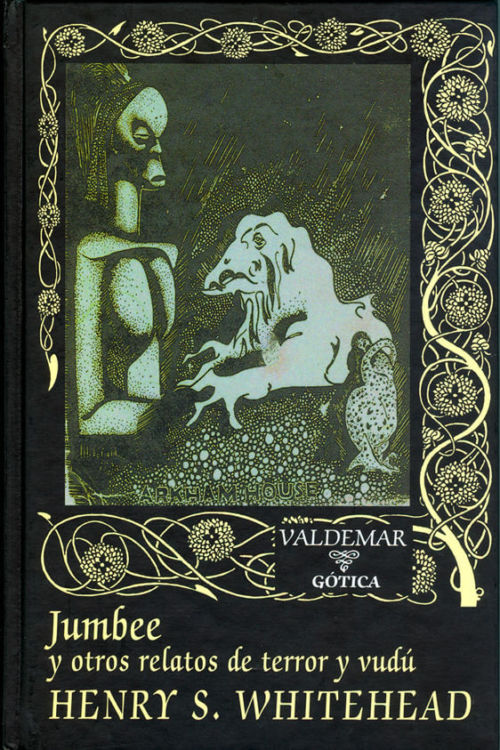

Resumen del libro:

Henry S. Whitehead nació en Elizabeth, New Jersey, en 1882, y se graduó en Harvard en 1904, en la misma clase que Franklin D. Roosevelt. En 1909 ingresa en la escuela de teología de Connecticut, donde es ordenado diácono tres años después. Entre 1921 y 1929 Whitehead fue enviado como diácono a Santa Cruz, en las Islas Vírgenes. Pronto quedó fascinado por las costumbres primitivas, los ritos religiosos y las supersticiones tribales propias de la población nativa de aquellas islas, muy especialmente por los ritos de vudú, y comenzó a escribir una serie de historias sobrenaturales ambientadas en las Antillas. Estos relatos, que no superan el medio centenar, es todo cuanto escribió, o al menos publicó (casi todos en revistas para aficionados de la época, como Weird Tales o Adventure), el reverendo Whitehead. Jumbee y otros relatos de terror y vudú reúne catorce relatos inspirados en la atmósfera de magia, misterio y sagrado terror que rodea las vidas de los nativos en las Islas Vírgenes. En un estilo calmado y sutil, Whitehead nos cuenta historias de aparecidos, maldiciones y extrañas enfermedades del cuerpo y de la mente. Lovecraft, asiduo también de la revista Weird Tales, apreciaba los cuentos de Whitehead por su atmósfera y por «el encanto y erudición de su escritura, algo bastante placentero en comparación con la rudeza y la escasa calidad literaria que suele abundar en las revistas populares».

JUMBEE

Al señor Granville Lee, un virginiano de pro, recién salido de la Guerra Mundial con un pulmón echado a perder debido a las abrasiones provocadas por el gas mostaza, le había recomendado su médico que pasara un invierno en el especiado y balsámico clima de las Pequeñas Antillas… esas islas más al sur de cuantas forman el archipiélago de las Indias Occidentales. Eligió una de las islas americanas, St. Croix, la antigua Santa Cruz, bautizada por el mismísimo Colón en su segundo viaje y en tiempos famosa por su ron.

Fue a Jaffray Da Silva a quien el señor Lee recurrió, al fin, en busca de información concreta sobre la magia local; información que, tras una estancia de dos meses que se había visto acompañada por una marcada mejoría en su estado de salud en general, había llegado a considerar imperativa, a raíz de los estimulantes destellos que había recibido de la persistencia de este fenómeno en la isla.

El contacto con las costumbres locales también había hecho mella en su sensibilidad heredada, hasta el punto de permitirle sentirse casi cómodo mientras se sentaba, cierta tarde, junto al señor Da Silva, en la fresca galería de la bella casa de este caballero, a la sombra de cuarenta años de crecimiento de buganvillas. Era ese momento relajado y proclive a la charla que se extiende desde las cinco de la tarde hasta la hora de la cena. Una jarra de cristal repleta de espumeante cóctel de ron reposaba sobre la mesa que se alzaba entre ellos.

—Pero, dígame, señor Da Silva —urgió mientras apuraba su segundo vaso de la refrescante y ligera bebida—, ¿de verdad se ha encontrado usted alguna vez frente a frente con un «jumbee»? ¿Realmente ha llegado a ver alguno? ¡Afirma, con toda franqueza, creer en su existencia!

Aquélla no era la primera pregunta sobre jumbees que asomaba a los labios del señor Lee. Había consultado con los plantadores; había tratado el asunto con los amables e inteligentes tenderos de color de aquella ciudad, y lo había abordado incluso en Christiansted, la otra y mayor población de Santa Cruz, situada en la costa Norte de la isla. También se lo había mencionado a uno o dos recolectores de azúcar negros como el carbón, pues llevaba en la isla lo justo como para empezar a entender (a duras penas) la extraña jerga que Lafcadio Hearn no había sido capaz de reconocer como «¡inglés!» cuando había visitado Santa Cruz muchos años antes.

Encontró notables diferencias entre lo que unos y otros le habían contado. Los plantadores y los tenderos habían sonreído, aunque con grados variables de intensidad, y replicaron que habían sido los daneses quienes inventaron la leyenda de los jumbees para mantener a los braceros en el interior de sus cabañas tras la caída de la noche, asegurándose de este modo de que disfrutaran de un sueño reparador y minimizando de paso sus depredaciones sobre los cultivos. Los braceros a los que él había preguntado habían puesto los ojos en blanco, pero, al ser pleno día el momento de las preguntas, rompieron su impasible gravedad con sonrisas e intentaron impresionar al señor Lee con su altivo desprecio por las creencias de sus compañeros negros, asegurando, mediante frases extrañamente formuladas, que el jumbee no era sino producto de la imaginación.

En todo caso, el señor Lee no se sentía satisfecho. Había algo allí que parecía escapársele… algo extremadamente interesante, además; algo muy diferente al «conejo Bre’r» y demás cuentos similares que recordaba de su infancia en Virginia.

Por otra parte, en una ocasión había estado leyendo un libro sobre la Martinica y Guadalupe, aquellas antiguas joyas de la corona de Francia, y no había tenido que pasar muchas páginas antes de toparse con la palabra «Zombi». Después de aquello supo, al menos, que el jumbee no había sido una «invención» de los daneses. También había llegado hasta sus oídos, aunque vagamente, la creencia de los braceros de que tanto Sven Garrik, que hacía ya largo tiempo que había regresado a su hogar en Suecia, como Garrity, uno de los más humildes plantadores de la isla en aquellos días, eran… «¡lobos!» La licantropía, o metamorfosis animal, también parecía formar parte de aquella extraña textura de creencias locales.

El señor Jaffray Da Silva era un octorón. Por lo tanto, y según los usos de la isla, seguía siendo una persona «de color», lo que en las Pequeñas Antillas viene a ser tan diferente de ser «negro» como cualquier otra cosa que pueda imaginarse. El señor Da Silva había sido educado siguiendo las costumbres continentales europeas. En cada palabra y acción, reflejaba la intachable cortesía de sus antepasados. En virtud de todos los derechos y costumbres de la sociedad de las Pequeñas Antillas, el señor Da Silva era un caballero de color, cuyo estatus social se hallaba tan bien esculpido y definido como un camafeo.

Estas islas están habitadas mayoritariamente por personas como el señor Da Silva. A pesar de la diferencia entre este estatus y el que podrían tener en Norteamérica, en las islas tiene sus ventajas… entre ellas las que dicta la lógica. A los ojos de un antillano, un hombre cuya herencia derive en siete octavos de la nobleza, tenga o no un auténtico escudo de armas, se ha ganado el derecho a ser tratado en consecuencia. Por eso, el señor Da Silva era tratado con deferencia por muchos dependientes; y todos aquellos que le conocían se dirigían a él utilizando el tratamiento de «señor», y se alzaban los sombreros, siguiendo la moda continental, siempre que se lo encontraban; saludos que, por supuesto, el señor Da Silva devolvía invariablemente, incluso a los más humildes, mostrando así uno de los rasgos que revelan a un caballero en cualquier parte.

Jaffray Da Silva cruzó una delgada pierna envuelta en dril blanco e impoluto sobre la otra, y encendió un cigarrillo.

—Incluso mis amigos se ríen, señor Lee —respondió, con una sonrisa tolerante que iluminó momentáneamente su rostro melancólico y blanco como el mármol—. Se ríen de mí en mayor o menor medida porque admito que creo en la existencia de los jumbees. Es posible que todos aquellos con una pequeña cantidad de sangre africana en sus venas posean esa veta de creencia en la magia y sus derivados. ¡Yo, sin embargo, parezco tener una especial aptitud para ello! Para mí se trata de un asunto de experiencia, caballero, y mis amigos son libres de reírse de mí, si así lo desean. La mayoría de ellos… bueno, quizás no admitan sus creencias con tanta libertad como yo.

El señor Lee tomó otro trago de cóctel frío. Había oído lo difícil que resultaba conseguir que Jaffray Da Silva hablase de sus «experiencias», y sospechaba que, a pesar de su sonrisa tolerante, bajo la inmutable cortesía de su huésped yacía ese orgullo austero que rechaza de plano cualquier cosa que pudiera parecer ridícula.

—Por favor, continúe, caballero —urgió el señor Lee, sin ser consciente de que acababa de utilizar una palabra que, en su Sur natal, quedaba reservada únicamente para los señores de pura sangre caucásica.

—Cuando yo era joven —empezó el señor Da Silva—, allá por 1894, tenía un amigo llamado Hilmar Iversen, un danés que vivía aquí, en la ciudad, cerca de la iglesia morava, en lo que la gente llama la colina Foun’-Out. Iversen tenía una posición en el gobierno, —un trabajo de oficinista, y su despacho estaba en el Fuerte. De camino a casa, solía detenerse aquí casi cada tarde para disfrutar de un cóctel y charlar un poco. Éramos grandes amigos, amigos muy cercanos. Él era, por aquel entonces, un hombre de cincuenta y pocos años, muy corpulento, una auténtica mole, y, como tantos de esa complexión, proclive a los ataques de corazón.

»Una noche vino a buscarme un muchacho. Eran las once y yo ya estaba preparando la mosquitera de mi cama, dispuesto a acostarme. Los criados se habían ido a casa, de modo que acudí personalmente a abrir la puerta, vestido apenas con una camiseta y pantalones y llevando una lámpara, para ver qué sucedía… o, más bien, puesto que sabía perfectamente lo que sucedía, para recibir al mensajero que venía a comunicarme que Iversen había muerto.

El señor Lee, de repente se irguió en su silla hasta sentarse completamente derecho.

—¿Cómo podía saber eso? —preguntó con los ojos completamente abiertos.

El señor Da Silva arrojó los restos de su cigarrillo.

—A veces sé cosas de ese tipo —respondió, lentamente—. En este caso, Iversen y yo habíamos sido amigos íntimos durante años. Él y yo habíamos hablado mucho sobre la magia y ese tipo de cosas; poderes ocultos, manifestaciones… ese tipo de cosas. Como ya habrá podido ver, es un tema muy habitual por aquí. Oirá más aún si continúa viviendo aquí y se acostumbra a los usos de la isla. De hecho, señor Lee, Iversen y yo habíamos hecho un pacto. El primero de los dos que tuviera que «marcharse», debía avisar al otro. Verá, señor Lee, yo había recibido el aviso de Iversen hacía menos de una hora.

…