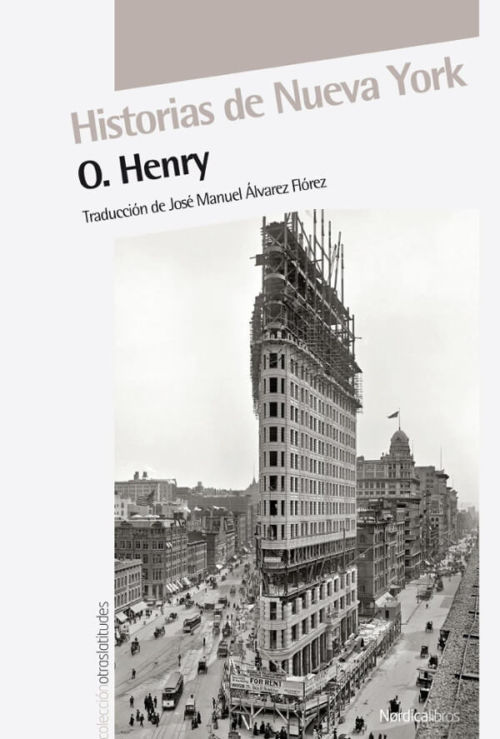

Historias de Nueva York

Resumen del libro: "Historias de Nueva York" de O. Henry

Historias de Nueva York es una colección de cuentos cortos del escritor estadounidense O. Henry, publicada en 1906. Los relatos están ambientados en la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX y retratan la vida cotidiana de sus habitantes, desde los más ricos hasta los más pobres, con un estilo irónico y humorístico.

El libro se compone de dieciséis cuentos, algunos de los cuales están conectados entre sí por personajes o lugares comunes. Algunos de los temas que aborda son el amor, la amistad, el dinero, la soledad, el arte, la justicia y el destino. Entre los cuentos más conocidos se encuentran “El regalo de los reyes magos”, “La última hoja”, “El policía y el himno” y “Un servicio municipal”.

O. Henry fue un maestro del relato breve, que se caracteriza por sus finales sorprendentes e ingeniosos. Sus historias reflejan su propia experiencia como periodista, viajero y presidiario. A pesar de su éxito literario, murió pobre y enfermo en 1910. Su obra ha sido adaptada al cine, al teatro y a la televisión en numerosas ocasiones.

Desde el pescante

EL cochero tiene su punto de vista. Es más unilateral, tal vez, que el de quien sigue cualquier otra vocación. Desde el alto y balanceante asiento de su cabriolé mira a sus prójimos como a partículas nómadas, desdeñables salvo cuando poseen deseos migratorios. Es Jehú, y vosotros sois artículos en tránsito. Seas presidente o vagabundo, para el cochero eres solo una carrera; te coge, restalla el látigo, te zarandea las vértebras un rato y te deja.

Si cuando llega el momento de pagar exhibes cierta familiaridad con las normas legales, no tardas en saber lo que es el desprecio; si descubres que te has dejado la cartera en casa, llegarás a comprender lo benigna que fue la fantasía del Dante.

No es una teoría extravagante el que la unilateralidad de propósito del cochero y su visión concentrada de la vida sean resultados de la estructura peculiar del coche. El rey del gallinero se asienta en lo alto como Júpiter en un asiento incompartible, sosteniendo tu destino entre dos tiras de cuero inconstante. Desvalido, ridículo, confinado, balanceándote como un mandarín de juguete, tú estás sentado allí como una rata en una ratonera (tú, ante quien los camareros se encogen en la sólida tierra) y debes chillar a través de una rendija de tu patético sarcófago para poder comunicar tus débiles deseos.

Además, en un coche, ni siquiera eres un ocupante; solo eres contenido. Eres flete en el mar, y el «querubín que se sienta en lo alto» tiene la calle y el número de Davy Jones por corazón.

Una noche se oían sonidos de celebración en la gran casa de pisos de ladrillo contigua a la del café familiar McGary. Los sonidos parecían emanar de los apartamentos de la familia Walsh. La acera estaba obstruida por una diversidad de vecinos interesados, que abría un camino de paso de vez en cuando a un mensajero apresurado que transportaba artículos desde el McGary relacionados con el festejo y con la diversión. El contingente de la acera se hallaba entregado al comentario y al debate de los que no hacían esfuerzo alguno por eliminar la noticia de que se estaba casando Nora Walsh.

En la hora prescrita hubo una erupción de celebrantes en la acera. Los no invitados les rodearon e invadieron, y se elevaron en el aire de la noche gritos gozosos, felicitaciones, risas y ruidos indefinidos nacidos de las ofrendas de McGary al escenario epitalámico.

Al lado de la acera estaba el coche de Jerry O’Donovan. «Halcón Nocturno» le llamaban a Jerry; pero no había coche que hubiese cerrado alguna vez sus puertas sobre punto de encaje y violetas de noviembre más lustroso ni más limpio que el suyo. ¡Y el caballo de Jerry! No me excedo si te digo que estaba embutido de avena hasta tal punto que una de esas señoras que dejan los platos sin lavar en casa y andan por ahí haciendo esperar a los recaderos habría sonreído (sí, sonreído) si lo hubiese visto.

Entre la cambiante, sonora y palpitante multitud podían apreciarse vislumbres del sombrero de copa de Jerry, maltratado por los vientos y las lluvias de muchos años; de su nariz como una zanahoria, maltratada por la juerguista y atlética progenie de los millonarios y por las carreras contumaces; de su abrigo verde con los botones de latón, admirado por el vecindario del McGary. Era evidente que Jerry había usurpado las funciones de su coche e iba «cargado». De hecho, la comparación podría ampliarse y podría comparársele con un carro del pan si aceptásemos el testimonio de un joven espectador, al que se oyó comentar «Jerry se lleva un pastelito».

De algún punto u otro entre la muchedumbre de la calle fuera de la corriente de peatones salió una joven y se subió al coche. Los ojos de halcón profesionales de Jerry captaron el movimiento. Se lanzó con un bandazo hacia el coche, desequilibrando a tres o cuatro espectadores y también a sí mismo… ¡pero no! Él se apoyó en una boca de riego y consiguió mantener el equilibrio. Como un marinero que trepa por los flechastes cuando sopla el viento, Jerry subió a su asiento profesional. En cuanto estuvo en él quedaron ya bajo control los líquidos de McGary. Se columpió en la mesana de su navío tan seguro como un reparatorres aparejado al mástil de la bandera de un rascacielos.

—Suba, señora —dijo, recitando su parlamento. La joven subió al carro; las puertas se cerraron con un bang; restalló en el aire el látigo; se dispersó la muchedumbre de la calle y el majestuoso carruaje se adentró en la ciudad.

Cuando el caballo pletórico de avena hubo aminorado un poco su primer arrebato de velocidad, Jerry abrió la capota del coche y dijo a través de la abertura con la voz de un cascado megáfono, intentando congraciarse:

—Bueno, ¿adónde quiere que la lleve?

—Adonde quiera —ascendió la respuesta, alegre y musical.

«Es un paseo de placer», pensó Jerry. Y luego sugirió como algo natural:

—Un paseo por el parque, señora. Será elegante, distinguido y magnífico.

—Lo que usted quiera —contestó la clienta, en un tono agradable.

El coche enfiló por la Quinta Avenida, aumentando la velocidad en esa calle perfecta. Jerry traqueteaba y se balanceaba en su asiento. Los potentes fluidos de McGary, perturbados por el movimiento, enviaban nuevos humos a su cabeza. Cantaba una vieja canción de Killisnook y blandía la fusta como una batuta.

La clienta iba sentada muy derecha en los cojines, mirando a un lado y a otro las luces y las casas. Sus ojos brillaban como estrellas en el crepúsculo dentro del coche en sombras.

Cuando llegaron a la calle 59, Jerry cabeceaba y las riendas colgaban flojas. Pero el caballo giró hacia la entrada del parque e inició la vieja ronda nocturna familiar. La clienta se retrepó en su asiento extasiada y aspiró profundamente los aromas limpios y saludables de la hierba, las hojas y las flores. Y el sabio animal que iba entre los varales, y que sabía lo que tenía que hacer, inició su paso lento y pausado manteniéndose a la derecha del camino.

También contra el creciente torpor de Jerry luchó con éxito la costumbre. Levantó la escotilla de su navío batido por el temporal y efectuó esa indagación que suelen hacer los cocheros en el parque.

—¿Quiere parar en el Casino, señora? Puede tomar un refresco y escuchar música. Todo el mundo para.

—Creo que sería agradable —dijo la clienta.

Frenaron con una sacudida en la entrada del Casino. Las puertas del coche se abrieron. La clienta bajó directamente al suelo. La atrapó enseguida una red de música encantadora y la deslumbró un panorama de luces y colores. Alguien deslizó una tarjetita en su mano en la que estaba impreso el número 34. Miró a su alrededor y vio su coche a unos veinte metros de distancia, alineándose ya en su sitio entre la masa de coches que esperaban, de caballos y de motor. Y después un hombre que parecía ser todo pechera de camisa bailó hacia atrás delante de ella; luego estaba sentada ya en una mesita junto a una verja por la que escalaba una enredadera de jazmín.

Parecía haber una invitación sin palabras a consumir; ella consultó una colección de pequeñas monedas de un delgado bolso, y recibió licencia de ellas para pedir un vaso de cerveza. Allí estaba sentada, inhalándolo y absorbiéndolo todo: una vida de nuevos colores y de nuevas formas en un palacio encantado de un bosque mágico.

Había sentadas en cincuenta mesas princesas y reinas vestidas con todas las sedas y gemas del mundo. Y de cuando en cuando una de ellas miraba con curiosidad a la clienta de Jerry. Veían a una persona normal y corriente que vestía seda rosa del género que atempera la palabra «fular», y una cara normal y corriente con una expresión de amor a la vida que a las reinas les daba mucha envidia.

Las manecillas de los relojes dieron la vuelta por dos veces, las realezas empezaron a abandonar sus tronos al fresco y se largaron zumbando o traqueteando en sus regios vehículos. La música se retiró dentro de cajas de madera y bolsas de cuero y de tela. Los camareros recogieron significativamente manteles cerca de aquella persona corriente que seguía allí sentada casi sola.

La clienta de Jerry se levantó por fin y se limitó a enseñar su tarjeta numerada:

—¿Dan algo con el tique? —preguntó.

Un camarero le dijo que era el comprobante del coche, y que debía dárselo al hombre de la entrada. Ese hombre lo cogió y voceó el número. Solo había tres coches en la fila. El conductor de uno de ellos fue y avisó a Jerry, que estaba dormido en el suyo. Lanzó un juramento profundo, ascendió a su puente de capitán y dirigió el navío al embarcadero. Su clienta entró en el vehículo y este giró adentrándose en la fresca espesura del parque, siguiendo los caminos más cortos hacia casa.

En la salida del parque un destello de razón en forma de súbita sospecha se apoderó de la mente nublada de Jerry. Se le ocurrieron unas cuantas cosas. Paró el caballo, alzó la trampilla y dejó caer por la abertura como una plomada su voz fonográfica:

—Quiero ver los cuatro dólares antes de seguir viaje. ¿Tiene usted la pasta?

—¡Cuatro dólares! —dijo riendo la clienta, con voz suave—. No, querido mío. Solo me quedan unos cuantos centavos sueltos y unas monedas de diez.

…

O. Henry. William Sydney Porter, mejor conocido por su seudónimo O. Henry, nació el 11 de septiembre de 1862 en Greensboro, Carolina del Norte. Este escritor estadounidense es ampliamente celebrado por su habilidad para crear cuentos con giros narrativos inesperados, una técnica que popularizó la expresión "un final a lo O. Henry".

La vida de O. Henry estuvo marcada por la tragedia desde temprana edad. Perdió a su madre a los tres años debido a la tuberculosis y se trasladó a vivir con su abuela paterna junto a su padre, un médico. Porter mostró desde joven un gran amor por la lectura y una notable dedicación a sus estudios, graduándose de la escuela elemental en 1876 y obteniendo el título de farmacéutico en 1881.

Su juventud fue tumultuosa. En 1882, se mudó al condado de LaSalle, Texas, donde trabajó en un rancho de ovejas. Luego, en 1884, se trasladó a Austin, donde comenzó a utilizar el nombre O. Henry, inspirado por un gato llamado Henry. Durante este período, también empezó a aprender español y a luchar con problemas de alcoholismo. En 1887, se casó con Athol Estes, con quien tuvo dos hijos, aunque el primero murió poco después de nacer.

En 1894, O. Henry fundó el semanario humorístico "The Rolling Stone", que fracasó al poco tiempo. Posteriormente, trabajó como periodista en el "Houston Post". En 1895, fue acusado de malversación de fondos mientras trabajaba en el First National Bank de Austin. Escapó a Honduras, donde vivió durante siete meses y escribió relatos inspirados en su estancia en Centroamérica. Sin embargo, regresó a Estados Unidos en 1897 cuando su esposa enfermó gravemente y, tras su muerte, fue arrestado y condenado a cinco años de prisión.

Durante su tiempo en la cárcel, O. Henry comenzó a escribir relatos cortos para mantener a su hija, publicando su primer cuento en una revista de renombre en 1899. Al salir de prisión en 1901, se mudó a Nueva York, donde vivió el resto de su vida. A pesar de su éxito literario y reconocimiento, su adicción al alcohol persistió, llevándolo a una vida económicamente inestable.

En Nueva York, O. Henry se ganó la fama con cuentos que capturaban la vida de la ciudad y sus habitantes comunes. Sus obras más conocidas, como "El regalo de los Reyes Magos" y las colecciones "Heart of the West" y "The Four Million", destacan por sus finales ingeniosos y su capacidad para reflejar la vida cotidiana con humor y humanidad.

O. Henry murió el 5 de junio de 1910 en Nueva York debido a una cirrosis hepática. Fue sepultado en Asheville, Carolina del Norte, junto a su hija Margaret, quien falleció en 1927. Su legado perdura a través de sus cuentos y del Premio O. Henry, que honra anualmente a los mejores relatos cortos y ha sido otorgado a destacados escritores como William Faulkner, Dorothy Parker y Flannery O'Connor.

Con su estilo inimitable y sus finales inesperados, O. Henry sigue siendo una figura central en la literatura estadounidense, dejando una huella imborrable en el arte del cuento corto.