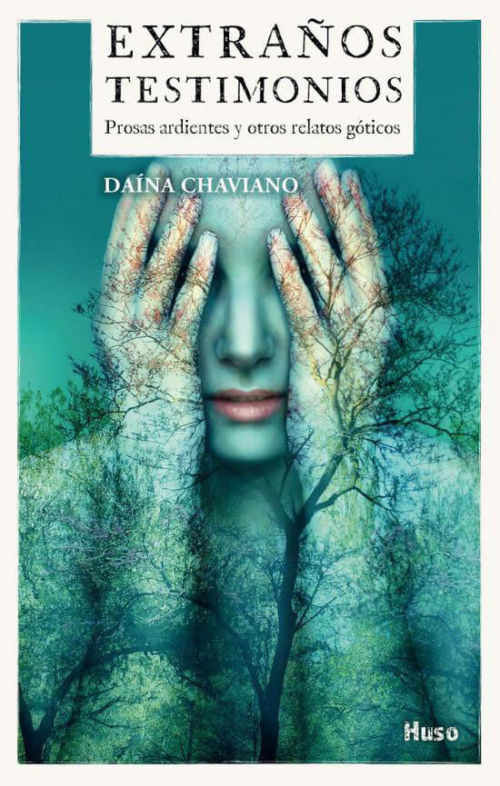

Resumen del libro:

“Extraños testimonios” de Daína Chaviano nos transporta a un mundo donde los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujan, y donde los sueños toman forma en relatos que exploran lo más oscuro y misterioso de la experiencia humana. La autora, reconocida por su destreza en el género de la literatura fantástica, nos presenta una colección de cuentos que ejemplifican a la perfección su novedosa vertiente estilística, que ella misma ha bautizado como el “gótico caribeño”.

La obra de Chaviano se distingue por su diversidad tanto en términos formales como de contenido. Su prosa, a la vez sutil y feroz, rinde homenaje a clásicos de la literatura anglosajona y latinoamericana, desde Edgar Allan Poe hasta Horacio Quiroga, y de Margaret Atwood a Juan José Arreola, pasando por Howard P. Lovecraft y María Luisa Bombal. Este mestizaje literario da lugar a narraciones que exploran una amplia gama de temas humanos, desde la opresión de la mujer hasta los dilemas del proceso creativo del escritor, la realidad social de un país y la fragilidad de la psiquis.

Lo que distingue a “Extraños testimonios” es la habilidad de Chaviano para combinar elementos fantásticos, eróticos y terroríficos de manera magistral. Estos elementos se convierten en herramientas para abordar cuestiones profundas y dolorosamente humanas, mientras que la autora juega con el humor perverso, la intensidad poética, el horror de lo innominable y una ironía lúdica que hace que sus relatos sean casi gozosos.

Sin embargo, es importante destacar que el lector puede disfrutar de estas historias sin necesidad de adentrarse en segundas o terceras lecturas, ya que los relatos de Chaviano son igualmente cautivadores por sí mismos. En “Extraños testimonios,” la autora nos recuerda que lo insólito y lo maravilloso pueden sorprendernos incluso bajo el brillante sol del trópico, desafiando nuestras percepciones de la realidad. Con una maestría innegable y una imaginación desbordante, Daína Chaviano nos sumerge en un mundo en el que lo incomprensible se vuelve palpable y lo extraño se convierte en testimonio de la condición humana.

Estirpe maldita

Ya es cerca de la medianoche y pronto comenzarán los ruidos. Desde aquí podré observarlo todo: cada movimiento en el interior de la casa, cada susurro, cada visitante clandestino. Como siempre, estaré en mi puesto hasta la salida del sol. Y mientras el vecindario duerme, solo dos viviendas permanecerán en la vigilia: la mía y «esa».

Nos alumbramos poco, al igual que ellos, para no llamar la atención. Mis padres y mis hermanos se mueven con sigilo, sin que ningún ajetreo llegue afuera. A cada rato, mamá o papá dejan un instante sus ocupaciones para curiosear un poco. También mis hermanos abandonan sus juegos y tratan de percibir alguna cosa tras los cristales. Solo yo permanezco firme, sin desviarme un ápice de lo que considero mi mayor deber: descubrir qué sucede en esa casa.

No sé por qué lo hago. No sé de dónde sale esta obsesión de espionaje perpetuo. Es un reflejo, casi una enfermedad; algo que he aprendido de los mayores. Papá y mamá dan el ejemplo, aunque sin mucho convencimiento. Dicen que es su obligación. No obstante, cuando mis hermanos preguntan acerca del origen de esta vigilia, ninguno sabe dar una respuesta coherente. Yo no me caliento la cabeza con estas cosas. Me limito a cumplir con mi deber.

Acaban de dar las doce, y me empino sobre el borde del techo para ver mejor. Ahora empezará el trajín. En efecto. Ya encendieron una luz en el piso alto. Es la vieja. Puedo verla a través de una ventana rota. Se mueve por su habitación llena de trastos, mientras se alumbra con un cabo de vela. Se agacha junto a lo que parece un baúl. Intenta separarlo de la pared, pero no logra moverlo. Entonces deja la palmatoria en el suelo y empuja con todas sus fuerzas hasta que el mueble se despega del rincón. La vieja se inclina sobre él, como si fuera a sacar algo… En ese instante, alguien tropieza conmigo y casi pierdo el equilibrio. Es mi hermano menor.

—¿Qué haces aquí, idiota? —le recrimino en voz baja—. Por poco me matas del susto.

—Vine a jugar —responde sin notar mi furia, y esparce una porción de huesecillos por el alero.

—¿Y desde cuándo juegas en la azotea?

—Hace calor allá adentro.

Coge dos falanges y comienza a golpearlas entre sí, como si fuesen espadas diminutas.

Contemplo de reojo la casa, pero ya la vieja ha desaparecido con vela y todo. Me he quedado sin saber qué pretendía sacar de aquel rincón.

—¿Y esas? —le pregunto sin mucho interés, porque ahora descubro a dos figuras que atraviesan rápidamente la entrada y son conducidas de inmediato al interior por alguien que les abre la puerta—. ¿Son nuevas?

Mi hermano me mira un momento, sin comprender.

—¡Ah! ¿Estas?… Eran del bebé de los Rizo.

—¿El que enterraron la semana pasada?

—No. Aquel era nieto de la señora Cándida. Este es un bebé mucho más antiguo.

Una música perezosa sube y baja de tono hasta perderse en un murmullo: alguien manipula una radio en la casa vecina. Por alguna razón, sé que está prohibido escuchar las voces y las noticias que provienen de la lejanía. Adivino el afán del oyente por eludir la interferencia con que intentan impedir que penetre cualquier señal del exterior. Estamos aislados. No solo nosotros, ellos también…

—¡Vamos, cobarde! —dice mi hermano con una vocecita impostada, haciendo chocar los huesos a manera de espadas—. ¡No huyas y enfréntate a mi furia!

—Vete de aquí —lo empujo un poco para recobrar mi lugar—. Si no bajas enseguida, le diré a papá que no vuelva a llevarte.

Él se encoge de hombros.

—Ya no tengo que ir al osario para conseguir juguetes. Mami siempre…

—Si no te vas ahora mismo, te tiro de cabeza. ¿No ves que estoy ocupado?

La puerta principal de la casa se abre con lentitud. Un hombre asoma la cabeza para inspeccionar los alrededores. Después vuelve a entrar. Enseguida vuelve a salir. Lleva un cuchillo en la mano. Se acerca sigiloso hasta un rincón del jardín y empieza a cavar un hoyo, ayudándose de ese instrumento. Rápidamente entierra un paquete de mediano tamaño que ha sacado de sus ropas. En medio del silencio de la madrugada, lo oigo murmurar:

—No podré usarlo yo, pero tampoco lo tendrán ellos.

Finaliza su tarea y regresa al interior.

Mi hermano me empuja para tener más espacio.

—¡Pedazo de estúpido! —me vuelvo hacia él, dispuesto a cualquier cosa.

Lo sacudo por el cuello y aprieto con todas mis fuerzas hasta que se desmadeja por falta de aire. Parece haber perdido el conocimiento. Entonces mis ojos se vuelven hacia la casa y, al mirar por una ventana del piso alto, tropiezan con un espectáculo inusitado: una luz difusa cae sobre una cama donde se desnuda una pareja. Me quedo atónito. Suelto a mi hermano y, tres segundos después, escucho el ruido sordo de un cuerpo que cae sobre el pavimento, muchos metros más abajo. Apenas le presto atención al despachurro, porque distingo otra silueta que abandona la casa y atraviesa el jardín. En ese instante, un nubarrón inmenso cubre el disco de la luna y me quedo sin saber si era hombre o mujer aquello que se aleja por la acera con un bulto entre los brazos.

Un gong lejanísimo me devuelve a la realidad. Es mi madre que nos llama a cenar. Observo por un segundo la casona envuelta en tinieblas y me separo del alero con reticencia.

Cuando entro al comedor, ya están todos sentados a la mesa. Mamá sirve una sopa roja y espesa como jugo de remolacha. Pruebo la primera cucharada y casi me quemo los labios.

—¡Está hirviendo! —protesto.

—Ten cuidado con el mantel —me advierte ella—. Ya sabes cómo mancha eso.

—¡No me gusta la sangre vieja! —se queja uno de mis hermanos.

—Pues tendrás que conformarte. La cosa se está poniendo cada día más difícil, y ya no puedo conseguirla fresca como antes.

—¿De dónde la sacaste? —pregunta mi padre, devorando un trozo de oreja.

—Me la vendió Gertrudis a sobreprecio. La tenía en el congelador desde hace seis meses, porque Luisito… —mira en torno—. ¿Dónde está Junior?

Todos dejamos de comer para fijarnos en el puesto vacío de mi hermano. Entonces recuerdo.

—Creo que… —se me hace un nudo en la garganta.

Le tengo horror a los castigos.

Muchos ojos me miran en silencio, esperando una explicación. Decido contarlo todo: mi tenaz vigilancia sobre la mansión, el sospechoso comportamiento de la vieja, el sigilo del enterrador de tesoros, la brusca interrupción de mi hermano y nuestro forcejeo en la azotea, la pareja en el cuarto, el ruido de un cuerpo que cae sobre el cemento, el misterioso personaje que abandona la casa… Me preparo para lo peor.

—¿Y no pudiste ver lo que llevaba aquel hombre? —pregunta mi madre.

—Ni siquiera sé si era un hombre: había mucha oscuridad.

—¡Qué mala suerte!

Comen en silencio.

—Entonces, ¿qué hacemos con Junior? —dice mi padre, dejando unas manchas sanguinolentas en su servilleta.

—Lo mejor será aprovecharlo —decide mamá—. ¿Qué les parece un aporreado de sesos para mañana?

Todos gritamos con entusiasmo.

Mamá se pone de pie y va en busca del postre, pero yo no puedo esperar. Me acerco al balcón y trepo nuevamente hasta la azotea. El viento hace rechinar los tablones desprendidos del desván. Desde allí percibo el escándalo apagado de mis hermanos que, haciendo caso omiso a la consabida prohibición, inundan de chillidos la madrugada.

Frente a mí, en la otra casa, se abre una ventana. Observo atentamente los rostros que se asoman: la vieja del baúl y una joven desconocida. Miran con temor e interés hacia nuestra vivienda.

—¡Solavaya! —escucho decir a la vieja, que se persigna tres veces seguidas—. Ahí están otra vez los espíritus alborotaos.

—Voy a avisarle a la policía.

—¿Sí? ¿Y qué piensas decirles? —la regaña la vieja, que ahora finge la voz de la joven—: «Oigan, en la casa de al lado hubo una matazón de gente hace una pila de años y ahora los muertos andan chillando a toda hora». ¿Eso es lo que vas a decir? Pues te aconsejo que los dejes con su alharaca. De todos modos, eso es lo único que pueden hacer los muertos cuando ya están despachaos.

Ambas mujeres vuelven a persignarse. Las persianas se entornan tras ellas, y yo me quedo de una pieza, completamente confundido por lo que acabo de oír. ¿De qué están hablando? Ninguno de nosotros ha muerto… excepto Junior, a quien dejé caer por accidente, por culpa de un lamentable olvido. Y si uno puede morir, es que no está muerto. ¿O pueden los muertos volver a morir?

Intento ver qué ocurre tras las cortinas, pero no puedo permanecer aquí. La luz del sol comienza a anunciarse como una claridad vaga sobre los tejados de la ciudad. Debo regresar a mi refugio. Dormiré todo el día hasta que llegue la noche y, cuando empiecen a salir las estrellas, desplegaré mis alas membranosas y vendré volando hasta mi lugar de siempre.

…