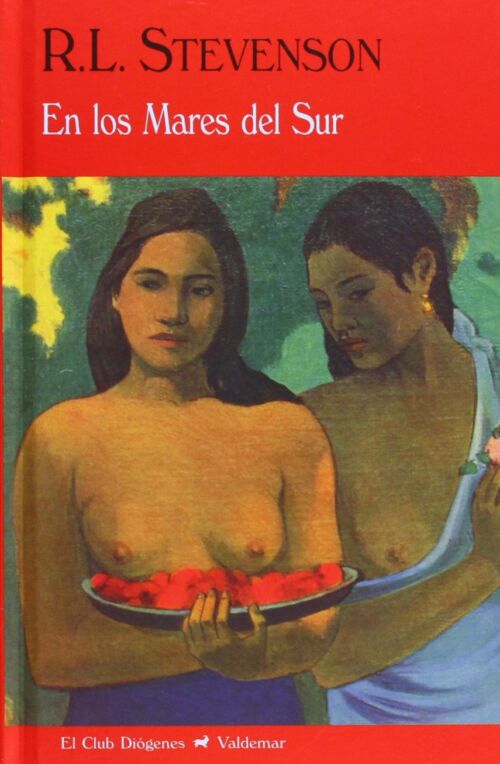

En los mares del sur

Resumen del libro: "En los mares del sur" de Robert Louis Stevenson

Aquejado de una penosa enfermedad, la tuberculosis, R.L. Stevenson parte en junio de 1888 con destino a las islas del Pacífico Sur, en busca de un clima más benigno para su quebrantada salud. Durante dieciocho meses, acompañado por Fanny, su mujer, y su hijastro Lloyd Osbourne, recorre las Marquesas, las Poamotú, Hawai, las Gilbert y Samoa, asentándose definitivamente en la isla Upolu. Allí se construye una mansión, «Vailima», y recibe de los indígenas el nombre de «Tusitala» (el narrador de cuentos). Cuatro años más tarde, el tres de diciembre de 1894, su cuerpo cede finalmente al acoso de la muerte y es enterrado en una privilegiada atalaya sobre el Pacífico. En los Mares del Sur es la crónica, llena de curiosas anécdotas y aventuras, de ese viaje crepuscular, donde la prosa de Stevenson irradia su poderosa magia para contarnos la vida y costumbres de los habitantes de esas islas paradisíacas, que arrastran sin embargo un pasado caníbal.

Capítulo I

RECALADA EN UNA ISLA

Por espacio de casi diez años mi salud había ido empeorando; poco tiempo antes de empezar mi viaje creía que había llegado el final del sainete de mi vida, y con lo único que podía contar era con la enfermera y el funerario. Me sugirieron que probara los Mares del Sur; y no me sentía reacio a visitarlos como un fantasma, y a que me llevaran como a un fardo por aquellos parajes que me habían atraído cuando era joven y gozaba de salud. Por eso fleté el yate goleta Le Casco de setenta y cuatro toneladas, perteneciente al Dr. Merrit. Partí de San Francisco a finales de junio de 1888, visité las islas orientales y me encontraba ya en Honolulú a principios del año siguiente. Desde aquí, careciendo del coraje necesario para volver a mi vida anterior encerrado en casa y en mi habitación de enfermo, puse proa a sotavento en una goleta mercante, el Equator, de poco más de setenta toneladas, pasé cuatro meses en los atolones (islas bajas de coral) del grupo Gilbert y llegué a Samoa a finales del 89. Por entonces, la gratitud y la costumbre estaban empezando a hacer que me sintiera apegado a las islas; había ganado suficiente fortaleza; había hecho amigos; había aprendido a apreciar nuevos intereses; el tiempo de mis viajes había pasado como en un cuento de hadas; y decidí quedarme. Empecé a preparar estas páginas en el mar, en un tercer crucero, en el vapor mercante Janet Nicoll. Si se me conceden más días, los pasaré allí donde he encontrado que la vida es más agradable y el ser humano más interesante; las hachas de mis negros están cortando ya los árboles y la maleza preparando el terreno donde se asentará mi futura casa; y tengo que aprender a dirigirme a los lectores desde la lejanía de los mares…

El que haya trastocado así el veredicto del héroe de Lord Tennyson es menos raro de lo que parece. Pocos de los hombres que vienen a las islas, las dejan; llegan a viejos donde una vez se establecieron; la sombra de las palmas y los vientos alisios les abanican hasta que mueren, quizás abrigando, hasta el último momento, la ilusión de una visita al país nativo, cosa que raramente hacen, más raramente disfrutan y, aún más raramente renuevan. Ningún lugar del mundo ejerce un poder tal de atracción sobre el visitante, y la tarea que tengo enfrente de mí es la de comunicar algo del sentido de esta seducción a los viajeros que viajan con su fantasía mientras leen un libro sentados al lado de la chimenea de su cuarto de estar, y describir la vida, en el mar y en la tierra, de centenares de miles de personas, algunas de nuestra propia sangre y de nuestro mismo idioma, todas contemporáneas nuestras, y sin embargo tan remotas en pensamiento y costumbres como Rob Roy o Barbarroja, los Apóstoles o los Césares.

La primera experiencia nunca puede repetirse. El primer amor, la primera salida del sol, la primera isla de los Mares del Sur, son memorias aparte, e influyen en un sentimiento virgen. El 28 de julio de 1888, a las cuatro de la mañana hacía ya una hora que la luna había transpuesto la línea del horizonte. En el Este, un foco radiante de claridad nos hablaba ya del día; y debajo, perfilado en el horizonte, el banco de nubes de la mañana se iba ya formando, tan negro como la tinta. Todos hemos leído algo sobre la rapidez con que el día viene y se va en las latitudes bajas; es un punto en que los científicos y los turistas sentimentales coinciden, y que ha inspirado algunos poemas de buen gusto.

Indudablemente, la duración varía con la estación; pero he aquí un caso anotado con exactitud: aunque el amanecer se estaba preparando así a eso de las cuatro, el sol no salió hasta las seis; y a las cinco y media ya se podían diferenciar nuestras esperadas islas de las nubes del horizonte. O sea: ocho grados sur, y el día tardó dos horas en llegar. El intervalo lo pasamos en cubierta en un silencio de expectación, la acostumbrada emoción de la recalada, avivada por lo extraño de las costas a las que nos estábamos entonces aproximando. Lentamente tomaban forma en la oscuridad decreciente. Ua-huna, amontonándose en cúspide truncada, apareció la primera sobre la proa de estribor; casi en ángulo recto con la quilla se levantó nuestro punto de destino, Nuka-hiva, sumergido en nubes; y entre ambas y hacia el Sur, los primeros rayos de sol mostraron las rocas aciculares de Ua-pu; punzaban la línea del horizonte, como pináculos de una iglesia ornada y monstruosa: allí estaban, en la rutilante claridad de la mañana, como muestra adecuada de un mundo de maravillas.

Ni uno solo de los pasajeros a bordo del Casco había puesto pie en las islas, ni sabía, a no ser por casualidad, ni una sola palabra de sus lenguas; y fue, quizá, con algo del mismo ansioso placer que estremece el corazón de los descubridores, con el que nos acercábamos todos a aquellas enigmáticas costas. El terreno se alzaba en cumbres y ascendentes cañadas, y caía en acantilados y contrafuertes; su color pasaba por mil tonalidades en una gama de perla, rosa y verde aceituna, coronado todo por nubes opalescentes. La fusión de tan vagos matices engañaba a los ojos; las sombras de las nubes se confundían con las articulaciones de las montañas, y la isla y su irreal dosel se elevaban y refulgían delante de nosotros como un todo singular. No había ni un faro, ni una humareda esperándonos; ni un práctico del puerto. Y sin embargo, en alguna parte, en aquella pálida fantasmagoría de acantilados y nubes, estaba escondido nuestro puerto; y en alguna parte al Éste de él —como única señal dada— un promontorio, conocido indiferentemente como Cabo Adán y Eva, o Cabo Jack y Jane, y caracterizado por dos colosales figuras, tosca obra de la naturaleza. Teníamos que encontrarlas. Para ello, estirábamos nuestros cuellos y manteníamos los ojos bien abiertos; enfocábamos los catalejos y discutíamos sobre el mapa; y el sol se había elevado y la tierra estaba muy cerca y delante de nosotros cuando las encontramos. Para un barco que se acercaba, como el Casco, desde el Norte, en verdad resultaron ser los rasgos menos evidentes de una costa sorprendente y notable: las olas rompientes volando en alto muy por encima de su base; las montañas extrañas, austeras y aladas surgiendo detrás; y Jack y Jane o Adán y Eva, tan eminentes como un par de verrugas sobre los rompientes.

Pasamos navegando a lo largo de la costa. A babor podíamos oír las explosiones del oleaje. Algunos pájaros volaban pescando bajo la proa. No había ningún otro ruido o señal de vida, ya fuera de hombre o de animal, en toda aquella parte de la isla. Impelido por su propio ímpetu y por la mortecina brisa, el Casco pasó suavemente bajo los acantilados, descubrió una cala, nos mostró una playa y algunos árboles verdes, se deslizó de nuevo, cediendo con el oleaje. Los árboles, desde nuestra distancia, podrían haber sido avellanos; la playa podría haber estado en Europa; la forma de las montañas que había detrás se perfilaban como pequeños Alpes, y los bosques agrupaban en los terraplenes una vegetación no más considerable que nuestros brezales de Escocia. El acantilado volvió a abrirse, pero ahora con una entrada más profunda; y el Casco, ceñido al viento, empezó a deslizarse entrando en la bahía de Anaho. Los cocoteros —esas jirafas vegetales, tan graciosas, tan desgarbadas, tan extrañas para el ojo europeo— se podían ver, apiñándose en la playa y ascendían y orlaban las laderas escarpadas de las montañas. Agrestes y peladas colinas ceñían la ensenada por uno y otro lado y estaba cerrada hacia tierra por una masa de quebradas montañas. En cada resquicio de aquella barrera se refugiaba el bosque, descansando y anidando allí como pájaro en unas ruinas; y allá, más arriba, enverdecía y hacía toscos los bordes de navaja de la cumbre.

A lo largo del litoral oriental, nuestra goleta, ahora sin brisa, continuaba deslizándose: la elegante criatura, una vez marcado su camino, parecía tener movimiento por sí misma. Desde muy cerca se elevaban balidos de corderos; un pájaro cantaba en la ladera; el aroma de la tierra y de cientos de frutos o flores llegó hasta nosotros; y, en seguida, aparecieron una o dos casas; estaban allí enhiestas a los pies de las colinas, y una de ellas rodeada con lo que parecía ser un jardín. Estas visibles moradas, estos parches de cultura —¡si lo hubiéramos sabido antes!— eran una huella del paso de los blancos; podríamos habernos acercado a cientos de islas y no haber encontrado una semejante. Tardamos mucho más en ver el villorrio indígena; estaba situado (como es costumbre universal) muy cerca de un entrante de la playa y casi escondido en un bosquecillo de palmeras; el mar delante, gruñendo y emblanqueciéndose sobre el arco cóncavo del arrecife. El cocotero y el habitante de la isla son dos amantes y vecinos de la espuma y de la conmoción del mar rompiéndose en la playa o en los acantilados. «El coral aumenta, la palmera crece, pero el hombre se va» dice el triste proverbio tahitiano; pero los tres, mientras viven, son cohabitantes de la playa. La marca del fondeadero era un agujero en la roca, cerca del recodo sudeste de la playa. Y tal como necesitábamos apareció oportunísimamente el hueco; la goleta giró sobre sí misma; el ancla se sumergió. Fue un pequeño ruido, pero un gran acontecimiento; mi alma bajó con estas amarras hasta profundidades de las que ningún cabrestante puede extraerme ni ningún buzo puede subirme a la superficie: yo, y una parte de la tripulación de mi barco, fuimos desde aquel momento esclavos de las islas Vivianas.

…

Robert Louis Stevenson.Conocido como uno de los más destacados novelistas británicos del siglo XIX, nació el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo, Escocia, y falleció el 3 de diciembre de 1894 en Samoa. Este prolífico autor, cuya influencia en la literatura perdura hasta el día de hoy, dejó una marca indeleble en el mundo literario con su versatilidad y su pasión por la narración.

Stevenson es ampliamente reconocido por su contribución a géneros literarios diversos, desde novelas de aventuras e históricas hasta cuentos y poesía. Su obra más icónica, "La isla del tesoro", es un ejemplo magistral de narrativa de aventuras que ha cautivado a lectores de todas las edades a lo largo de generaciones. Además, su novela de horror psicológico, "El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde", explora temas profundos sobre la dualidad de la naturaleza humana y ha dejado una huella duradera en la literatura de terror.

Stevenson también demostró un interés apasionado por los viajes, lo que se refleja en sus crónicas de viaje y sus aventuras personales por el Pacífico Sur. Estas experiencias se tradujeron en obras como "Cuentos de los Mares del Sur", que ofrecen una visión fascinante de las culturas y paisajes de las islas del Pacífico.

Además de su destreza como novelista, Stevenson era un ensayista perspicaz, y su obra ensayística abordó temas diversos, desde la moralidad hasta la política. Su compromiso con cuestiones sociales y su valiente defensa del Padre Damián, un misionero católico en Hawai, en su carta abierta, demuestran su disposición a utilizar su voz para abordar temas importantes de su tiempo.

A lo largo de su vida, Stevenson luchó contra problemas de salud, incluida la tuberculosis, pero su determinación por vivir y crear fue insuperable. Su capacidad para combinar aventura, misterio y profundidad emocional en sus escritos le ha ganado un lugar perdurable en la literatura universal. La figura de Stevenson sigue siendo un faro de inspiración para escritores y amantes de la literatura en todo el mundo, y su legado literario perdura como un tesoro invaluable en la historia de la literatura británica.