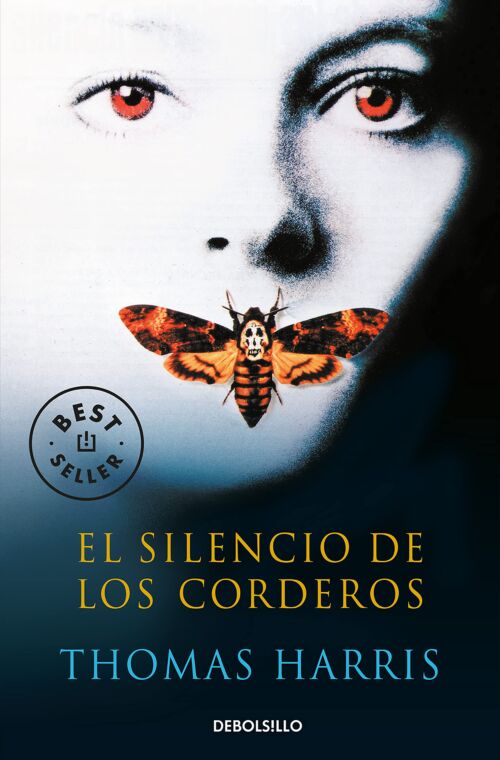

Resumen del libro:

A Clarice Starling, joven y ambiciosa estudiante de la academia del FBI, le encomiendan que entreviste a Hannibal Lecter, brillante psiquiatra y despiadado asesino, para conseguir su colaboración en la resolución de un caso de asesinatos en serie. El asombroso conocimiento de Lecter del comportamiento humano y su poderosa personalidad cautivarán de inmediato a Clarice, quien, incapaz de dominarla, establecerá con él una ambigua, inquientante y peligrosa relación.

Si sólo por motivos humanos luché con las fieras en Éfeso, ¿qué me aprovechó, si los muertos no resucitan?

1. CORINTIOS

¿Habré de contemplar una calavera en un anillo, yo que llevo una en el rostro?

JOHN DONNE, Devociones

Capítulo 1

Ciencias del Comportamiento, la sección del FBI que se ocupa de resolver los casos de homicidio cometidos por asesinos reincidentes, se encuentra en un semisótano del edificio de la academia de dicha institución en Quántico, medio sepultada bajo tierra. Clarice Starling llegó a ella arrebolada tras una rápida caminata desde Hogan’s Alley, donde se hallaba el campo de tiro. Llevaba briznas de hierba en el pelo y manchas en la cazadora del uniforme por haber tenido que arrojarse al suelo durante el tiroteo de un simulacro de arresto.

No halló a nadie en la oficina de recepción y se ahuecó brevemente el cabello al advertir su reflejo en las puertas de vidrio. Sabía que sin necesidad de arreglarse estaba atractiva. Las manos le olían a pólvora, pero no tenía tiempo de lavárselas; la orden de Crawford, el jefe de la sección, había especificado ahora mismo.

Encontró a Jack Crawford solo en la atiborrada sala de oficinas. Estaba de pie, junto a una mesa que no era la suya, hablando por teléfono, lo cual permitió a Clarice observarle con tranquilidad. Era la primera vez que le veía en un año y lo que vio la impresionó.

El aspecto habitual de Crawford era el de un ingeniero de edad madura, bien conservado, que podía haberse pagado la carrera jugando a béisbol; debía haber sido un hábil ’catcher’, capaz de bloquear con dureza la base del bateador. Ahora había adelgazado, el cuello de la camisa le quedaba grande y tenía bolsas oscuras bajo los ojos enrojecidos. Quienquiera que leyese los periódicos sabía que la sección de Ciencias del Comportamiento estaba recibiendo severas críticas por todas partes. Starling confió que a Crawford no le hubiera dado por beber. Tal cosa parecía aquí muy improbable.

Crawford acabó su conversación telefónica con un tajante: «No». Cogió el expediente de la joven, que sujetaba bajo el brazo y lo abrió.

—Starling, Clarice M., buenos días —dijo.

—Hola.

—La sonrisa de la muchacha fue meramente cortés.

—No ocurre nada grave. Espero que mi llamada no la haya asustado.

—No. —Respuesta un tanto inexacta, pensó Starling.

—Sus profesores me han dicho que lleva usted el curso muy bien; está entre los primeros de la clase.

—Más o menos; no suelen prodigar tales informaciones.

—Soy yo el que de vez en cuando les pido que me tengan al corriente.

Esta afirmación sorprendió a Starling; había tachado a Crawford de su lista, tildándole de sargento de reclutas, hijo de puta e hipócrita.

Clarice conoció a Crawford, agente especial del FBI, cuando éste fue contratado como conferenciante temporal por la Universidad de Virginia. La excelencia de los seminarios de criminología que en ella impartió fue factor determinante en la decisión de la joven de ingresar en el FBI Cuando se le notificó que había sido aceptada y se matriculó en la academia, le escribió una tarjeta, a la cual Crawford no contestó y durante los tres meses de curso que ya llevaba en Quántico, él la había ignorado por completo.

Starling procedía de esa clase de gente que no pide favores ni solicita amistad, pero de todos modos la conducta de Crawford la había desconcertado y dolido. En ese momento, al encontrarse de nuevo en su presencia, notó con cierto disgusto que volvía a serle simpático.

Era evidente que tenía algún problema. Aparte de su inteligencia, Crawford poseía un peculiar discernimiento que, según Starling había advertido, se manifestaba en su sentido para combinar los colores y texturas de su atuendo, incluso dentro del limitado radio de acción que permitía el uniforme de agente del FBI. En este momento iba aseado pero deslucido, como si estuviera mudando el plumaje.

—Ha salido un trabajo y he pensado en usted —dijo Crawford—. En realidad no se trata de un trabajo sino más bien de un encargo interesante. Quite las cosas de Berry de esa silla y siéntese. Dice usted aquí que cuando termine la academia quiere entrar directamente en Ciencias del Comportamiento.

—Sí.

—Veo que ha hecho mucha medicina forense pero carece de experiencia en la aplicación de la ley.

Exigimos seis años de práctica, como mínimo.

—Mi padre era policía. Conozco esa vida. Crawford esbozó una leve sonrisa.

—Lo que sí ha hecho es especializarse en psicología y criminología, y… ¿cuántos veranos trabajando en un sanatorio mental? ¿Dos?

—Dos.

—Su licencia de asesora legal, ¿está vigente?

—No caduca hasta dentro de dos años. Me la saqué antes de que usted diese el seminario en la Universidad de Virginia, antes de decidirme a ingresar aquí.

—Y fue uno de los que tuvieron que esperar turno para ingresar.

Starling asintió.

—De todos modos tuve suerte. Me enteré a tiempo y aproveché para sacarme el título de perito forense. Luego trabajé en el laboratorio hasta que hubo un hueco en la academia.

—Me escribió comunicándome que venía aquí, ¿verdad?, y creo que no le contesté. Mejor dicho, sé que no le contesté.

Hubiera debido hacerlo.

—Tendría otras muchas cosas que hacer.

—¿Ha oído hablar del PAC-VI?

—Sé que es el Programa de Arresto de Criminales Violentos. El Boletín de Aplicación de la Ley dice que están ustedes confeccionando una base de datos pero que aún no funciona.

Crawford asintió con un leve gesto de cabeza.

—Hemos preparado un cuestionario aplicable a todos los asesinos reincidentes de los tiempos modernos —dijo al tiempo que le entregaba un grueso fajo de folios sujetos por una endeble encuadernación—. Hay una sección para los investigadores y otra para las víctimas supervivientes, en caso de que las haya. La azul es para que la conteste el asesino, si accede, y la rosa consiste en una serie de preguntas que el entrevistador le hace al homicida, anotando no sólo sus respuestas sino también sus reacciones. Mucho papeleo, ya lo ve.

Papeleo. El interés de Clarice Starling despertó y se puso a olfatear como un sabueso enfebrecido. Husmeaba la proximidad de una oferta de trabajo, seguramente la aburrida tarea de introducir datos en un nuevo sistema informático. Entrar en Ciencias del Comportamiento, por rutinaria que fuese la ocupación que se le asignase, era sumamente tentador, pero Clarice sabía lo que suele ocurrirle a una mujer si deja que se le cuelgue la etiqueta de secretaria: de secretaria se queda por los siglos de los siglos. Se avecinaba una elección y quería elegir bien.

Crawford esperaba algo; debía de haberle hecho una pregunta. Starling tuvo que estrujarse el cerebro para recordarla:

—¿Qué pruebas ha realizado? ¿Minnesota Multifásica, alguna vez? ¿Rorschach?

—La primera, sí; la de Rorschach, nunca —contestó Clarice—. He hecho Percepción Temática y he efectuado la de Bender-Gestalt con niños.

—¿Se asusta fácilmente, Starling?

—Todavía no.

—Mire, hemos intentado entrevistar y examinar a los treinta y dos asesinos reincidentes que tenemos bajo custodia a fin de confeccionar una base de datos que nos permita determinar el perfil psicológico del homicida en los casos no resueltos. Casi todos aceptaron someterse al cuestionario, muchos de ellos, creo yo, impulsados por el deseo de alardear. Veintisiete se mostraron dispuestos a colaborar. Cuatro, con condenas de muerte pendientes de apelación, se negaron, comprensiblemente a mi juicio. Pero no hemos logrado que colabore el que más nos interesa. Quiero que mañana vaya usted a verle al frenopático.

Clarice Starling experimentó un aldabonazo de alegría en el pecho y también cierto temor.

—¿Quién es el sujeto del examen?

—El psiquiatra; el doctor Hannibal Lecter —repuso Crawford. A ese nombre, en cualquier reunión civilizada, siempre le sucede un breve silencio.

Starling miró a Crawford sin pestañear, pero demasiado quieta.

—Hannibal el Caníbal —dijo.

—Sí.

—Sí, pues… Muy bien, de acuerdo. Me alegra mucho la oportunidad que se me brinda, pero comprenda que me pregunte por qué se me ha elegido a mí.

—Principalmente porque está usted disponible —replicó Crawford—. No creo que Lecter coopere. Ya se ha negado, si bien se le abordó a través de un intermediario, el director del hospital. Ahora he de poder decir que esta vez la propuesta se la ha hecho personalmente un entrevistador de nuestra plantilla y titulado. Por razones que a usted no la conciernen. En este momento no dispongo de nadie libre en la sección para que lleve a cabo la entrevista.

—Sé que están saturados de trabajo. Buffalo Bill… y todo lo de Nevada —dijo Starling.

—Efectivamente. Es lo de siempre, escasez de personal.

—Me ha dicho que vaya mañana. Hay prisa. ¿Podría tener relación con alguno de los casos que se están investigando?

—No. Ojalá pudiera decir lo contrario.

—Si se niega a cooperar, ¿quiere que redacte una evaluación psicológica?

—Tengo evaluaciones del doctor Lecter para dar y vender, y ninguna coincide.

Crawford depositó dos tabletas de vitamina C en la palma de su mano e introdujo un Alka-Seltzer efervescente en un vaso de agua para tomárselas.

—Es totalmente absurdo, ¿sabe? Lecter es psiquiatra y escribe para las revistas de psiquiatría —artículos de extraordinaria calidad—, aunque el tema nunca son sus pequeñas anomalías. En cierta ocasión fingió colaborar con el director del hospital, Chilton, y accedió a someterse con él a unas pruebas —llevar durante un rato un aparato para medir la presión arterial del pene mientras miraban fotografías de siniestros—. ¿Sabe lo que hizo Lecter? Pues publicar las reacciones de Chilton, dejándole por supuesto en ridículo. Mantiene correspondencia científica con estudiantes de psiquiatría sobre temas no relacionados con su caso, y de ahí no pasa. Si se niega a hablar con usted, quiero simplemente un informe y nada más. Qué aspecto tiene, qué ambiente reina en su celda, a qué se dedica. Color local, por así decirlo. Tenga mucho cuidado con las idas y venidas de la prensa. No me refiero a la prensa seria sino a la sensacionalista. Siente más interés por Lecter que por el príncipe Andrés.

—¿Una de esas revistas no le ofreció a Lecter cincuenta mil dólares por sus recetas? Creo recordar algo de eso —replicó Starling.

Crawford asintió.

—Estoy casi seguro de que La Actualidad Nacional ha comprado a alguien de dentro del hospital y es posible que se enteren de su visita en cuanto yo concierte la entrevista.

Crawford se inclinó hacia delante hasta quedar a tres palmos de distancia de la cara de Clarice. Ésta vio cómo las medias gafas de lectura que llevaba le enturbiaban las bolsas de debajo de los ojos. Hacía poco rato que se había enjuagado la boca con Listerine.

—Starling, escúcheme con toda atención. ¿Me está escuchando? —Sí, señor.

—Tenga mucho cuidado con Hannibal Lecter. El doctor Chilton, el director del hospital, le explicará el procedimiento que debe seguir para tratar con él. Siga esas normas al pie de la letra. No se aparte ni un ápice de ellas por ningún motivo. Si Lecter decide hablar, tratará de averiguar todo lo posible sobre usted. Le mueve esa curiosidad que induce a la serpiente a espiar el nido de un pájaro. Ambos sabemos que en una entrevista siempre se produce un cierto toma y daca, pero aun así no le revele nada concreto sobre usted.

Procure que el cerebro de Lecter no almacene ninguno de sus datos personales. Ya sabe lo que le hizo a Will Graham.

—Me enteré por la prensa de lo que le sucedió.

—Cuando Will se puso a su alcance, se abalanzó sobre él y lo despanzurró con un cuchillo de linóleo. Will no murió de puro milagro. ¿Recuerda al Dragón Rojo? Lecter predispuso a Francis Dolarhyde contra Will y su familia. A Will, gracias a Lecter, le ha quedado una cara que parece un dibujo de Picasso. Y en el psiquiátrico despedazó a una enfermera a dentelladas. Haga su trabajo, pero no olvide ni un instante lo que es ese hombre.

—¿Y qué es? ¿Lo sabe usted?

—Sólo sé que es un monstruo. Aparte de eso, nadie puede asegurar nada más. A lo mejor usted lo averigua; no la elegí a usted por casualidad, Starling. En la Universidad de Virginia me hizo un par de preguntas sumamente atinadas. El director del FBI leerá personalmente su informe firmado, si es claro, conciso y está bien estructurado. Eso lo decido yo. Y debo tenerlo el domingo a las nueve en punto de la mañana. Eso es todo, Starling, proceda según lo acordado.

Crawford le sonrió, pero tenía la mirada muerta.

…