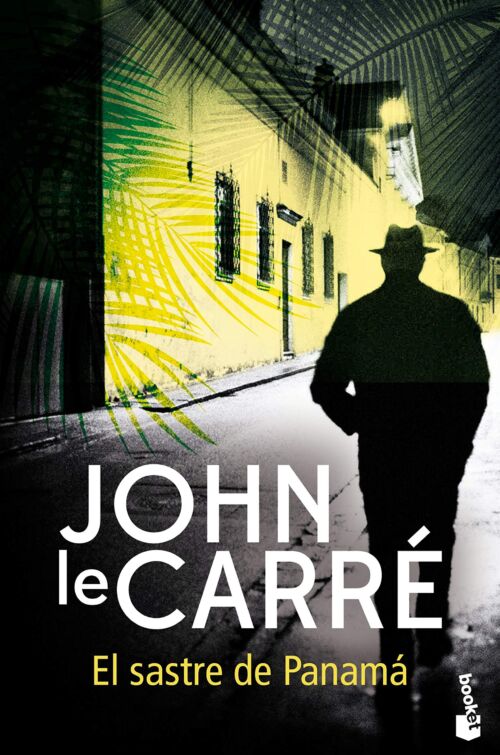

El sastre de Panamá

Resumen del libro: "El sastre de Panamá" de John Le Carré

El sastre de Panamá es una novela de espionaje del escritor británico John le Carré, publicada en 1996. La historia se ambienta en el país centroamericano después de la invasión estadounidense de 1989 y la posterior entrega del canal a Panamá. El protagonista es Harry Pendel, un sastre inglés que confecciona trajes a medida para la élite política y social de Panamá, pero que también oculta un pasado turbio y una deuda con el banco. Su vida se complica cuando es reclutado por Andrew Osnard, un agente del servicio secreto británico, para que le proporcione información sobre la situación del país y los planes de sus clientes. Pendel empieza a inventar una serie de mentiras y rumores que ponen en peligro la estabilidad de Panamá y sus propias relaciones personales.

La novela es una sátira mordaz sobre el imperialismo, la corrupción y la manipulación mediática. Le Carré retrata con ironía y humor negro los intereses y las contradicciones de los diferentes actores involucrados en el escenario panameño: los políticos locales, los militares, los empresarios, los diplomáticos, los periodistas y los espías. El autor se inspiró en su propia experiencia como agente del MI6 y en su visita a Panamá en 1993, donde conoció al verdadero sastre que le sirvió de modelo para el personaje de Pendel.

El sastre de Panamá es una obra maestra del género de espionaje, que combina el suspense, la intriga y el sarcasmo con una prosa elegante y una gran capacidad de observación. Le Carré demuestra una vez más su talento para crear personajes complejos y creíbles, que se mueven en un mundo ambiguo y peligroso. El libro fue adaptado al cine en 2001 por el director John Boorman, con Pierce Brosnan y Geoffrey Rush como protagonistas.

En recuerdo de Rainer Heumann,

agente literario,

caballero y amigo,

Quel Panamá!

Expresión habitual en Francia

a principios de este siglo.

Describe un conflicto insoluble.

(Véase la admirable obra de DAVID MCCULLOUGH The Path Between the Seas)

AGRADECIMIENTOS

A ninguna de las personas que me ha ayudado en la elaboración de esta novela debe atribuirse la responsabilidad de sus defectos.

En Panamá, debo expresar mi agradecimiento en primer lugar al eminente novelista norteamericano Richard Koster, quien con gran liberalidad de espíritu se desvió de sus propios asuntos para abrirme muchas puertas, y me ofreció sus sabios consejos. Alberto Calvo me brindó pródigamente su tiempo y su apoyo. Roberto Reichard fue siempre atento conmigo, y hospitalario hasta el exceso. Y cuando el libro estuvo acabado, reveló una innata aptitud para la corrección de textos. El valeroso Guillermo Sánchez, azote de Noriega y hasta el día de hoy alerta paladín del Panamá decente desde las páginas de La Prensa, me honró con su lectura del manuscrito acabado y dio el visto bueno, al igual que Richard Wainio de la Comisión del Canal de Panamá, que fue capaz de reír donde hombres de menor talla habrían palidecido.

Andrew y Diana Hyde sacrificaron horas de su precioso tiempo, pese a los gemelos, nunca manifestaron curiosidad indebida por mis propósitos y me ahorraron más de un desliz embarazoso. El doctor Liborio García-Correa y su familia me acogieron en su seno colectivo y me guiaron hasta lugares y personas a los que de otro modo nunca habría accedido. Estaré eternamente agradecido al doctor García-Correa por sus infatigables investigaciones en provecho mío y por las magníficas excursiones que hicimos juntos, en especial a Barro Colorado. Sarah Simpson, supervisora y propietaria del restaurante Pavo Real, me proporcionó incomparable sustento. Hélène Breebart, que confecciona hermosas prendas de vestir para hermosas mujeres panameñas, tuvo la gentileza de asesorarme en la creación de mi sastrería de caballeros. Y el personal del Instituto Smithsonian de Investigación Tropical me obsequió con dos días inolvidables.

Mi retrato del personal de la embajada británica en Panamá es pura fantasía. Los diplomáticos británicos que conocí en Panamá, así como sus esposas, eran sin excepción aptos, diligentes y honrados. Nadie más lejos que ellos de malévolas conspiraciones o el robo de lingotes de oro, y en nada se asemejan, gracias a Dios, a los personajes imaginarios descritos en este libro.

De regreso en Londres, vaya mi agradecimiento a Rex Cowan y Gordon Smith por su aportación respecto a los antecedentes judíos de Pendel, y a Doug Hayward de Mount Street oeste, a quien debo mi primera imagen borrosa de Pendel el sastre. Si uno se pasa por el establecimiento de Doug con la idea de tomarse las medidas para un traje, es muy probable que lo encuentre sentado en su butaca frente a la puerta. Hay allí un acogedor sofá antiguo donde acomodarse y una mesita de centro cubierta de libros y revistas. Lamentablemente no cuelga de su pared el retrato del gran Arthur Braithwaite, ni tolera demasiado bien las habladurías de su probador, donde adopta una actitud dinámica y profesional. Pero si una tarde apacible de verano uno cierra los ojos en su sastrería, quizá oiga el eco lejano de la voz de Harry Pendel alabando las virtudes de la alpaca o los botones de tagua.

En cuanto a la música de Harry Pendel, estoy en deuda con otro gran sastre, Dennis Wilkinson de L. G. Wilkinson, en St. George Street. A Dennis, cuando corta, nada le complace tanto como echar la llave de su taller para aislarse del mundo y escuchar sus clásicos preferidos. Alex Rudelhof me inició en los íntimos misterios del arte de tomar medidas.

Y por último, sin Graham Greene este libro nunca habría nacido. Desde la lectura de Nuestro hombre en La Habana, la idea de un inventor de información nunca ha abandonado mi mente.

JOHN LE CARRÉ

1

La tarde de aquel viernes se había desarrollado con toda normalidad en el Panamá tropical hasta que Andrew Osnard irrumpió en la sastrería de Harry Pendel y pidió que le tomasen las medidas para un traje. Cuando Osnard irrumpió en el establecimiento, Pendel era una persona. Cuando se marchó, Pendel no era ya el mismo. Tiempo total transcurrido: setenta y siete minutos según el reloj de caoba fabricado por Samuel Collier de Eccles, una de las muchas piezas con valor histórico reunidas en el establecimiento de Pendel & Braithwaite Co., Limitada, sastres de la realeza, antes en Savile Row, Londres, y actualmente en la vía España, Ciudad de Panamá.

O mejor dicho, a un paso de la vía España. Tan cerca, de hecho, que casi no había distancia material. Y más conocido como P & B.

El día comenzó puntualmente a las seis de la madrugada. Pendel se despertó sobresaltado por el estruendo de las sierras de cadena, los edificios en construcción y el tráfico del valle, y por la briosa voz masculina de la Radio de las Fuerzas Armadas.

–Yo no estaba allí, su señoría; eran otros dos tipos. Ella me pegó primero, y lo hice con su consentimiento –anunció Pendel a la mañana, pues tenía una sensación de inminente castigo a pesar de que era incapaz de atribuirle una causa concreta. De pronto recordó que el director de su banco lo esperaba a las ocho treinta y saltó de la cama. Su esposa Louisa masculló «No, no, no» y se tapó la cabeza con la sábana porque para ella el amanecer era el peor momento del día.

–No estaría mal un «Sí, sí, sí», para variar –sugirió Pendel mirándose en el espejo mientras aguardaba a que el agua del grifo saliese caliente–. Pongámosle un poco de optimismo a la vida, ¿no te parece, Lou?

Louisa gimoteó pero su cuerpo permaneció inmóvil bajo la sábana, así que Pendel, para animarse, no encontró mejor distracción que apostillar las palabras del locutor con comentarios presuntamente ingeniosos.

«El comandante en jefe del Mando Sur de Estados Unidos reiteró anoche la firme voluntad de su gobierno de respetar, de palabra y obra, las obligaciones contraídas con Panamá mediante los tratados del Canal», proclamó el locutor con masculina solemnidad.

–Puro camelo, muchacho –replicó Pendel, enjabonándose la cara–. Si fuera verdad, no tendría necesidad de repetirlo una y otra vez, ¿no, general?

«El presidente panameño ha llegado hoy a Hong Kong, primera escala de su gira de dos semanas por las capitales del Sudeste asiático», informó el locutor.

–¡Aquí lo tenemos! –exclamó Pendel, y alzó una mano jabonosa para reclamar la atención de su mujer–. ¡Hablan de tu jefe!

«Viaja acompañado de un equipo de expertos en economía y comercio, entre ellos su asesor en materia de planificación sobre el canal de Panamá, el doctor Ernesto Delgado.»

–¡Bravo, Ernie! –dijo Pendel con tono de aprobación, mirando de soslayo a su yacente esposa.

«El próximo lunes la comitiva presidencial reanudará viaje rumbo a Tokio para mantener allí unas decisivas conversaciones sobre el posible incremento de las inversiones japonesas en Panamá», prosiguió el locutor.

–¡Ahora verán esas geishas! ¡Se van a quedar boquiabiertas! –murmuró Pendel mientras se afeitaba la mejilla izquierda–. No saben de lo que es capaz nuestro Ernie.

Louisa despertó con inesperado ímpetu.

–Harry, por favor, no quiero oírte hablar así de Ernesto ni en broma.

–Lo siento, cariño. No se repetirá. Jamás –prometió a la vez que acometía la difícil porción de bigote situada justo debajo de la nariz.

Pero sus palabras no sirvieron para apaciguar a Louisa.

–¿Por qué no invierten en Panamá los panameños? –protestó. A continuación apartó la sábana de un manotazo y se irguió en la cama, luciendo el camisón blanco de hilo que había heredado de su madre–. ¿Por qué tenemos que andar tras el dinero de los asiáticos? Somos un país rico. Sólo en esta ciudad hay ciento siete bancos, ¿o no? ¿Por qué no empleamos nuestras ganancias de la droga en construir fábricas, escuelas y hospitales?

Ese «nuestras» no lo decía en sentido literal. Louisa se había criado en la Zona del Canal cuando ésta, en virtud de un abusivo tratado, era territorio estadounidense a perpetuidad, pese a ser una franja de tierra de sólo dieciséis kilómetros de anchura por ochenta de longitud, y hallarse rodeada de menospreciables panameños. Su difunto padre era ingeniero del ejército y, encontrándose destinado en la Zona, se retiró anticipadamente para trabajar al servicio de la Compañía del Canal. Su difunta madre, fiel adepta del libertarianismo, era profesora de religión en un colegio segregado de la Zona.

–Ya sabes lo que dicen, cariño –respondió Pendel, levantándose el lóbulo de una oreja y pasando la navaja por debajo. Se afeitaba con la misma devoción con que otros pintan, feliz entre sus frascos y brochas–. Panamá no es un país; es un casino. Y nosotros conocemos a quienes lo dirigen. Tú trabajas para uno de ellos, ¿no es así?

Ya volvía a las andadas. Cuando tenía la conciencia intranquila, era tan incapaz de medir sus palabras como Louisa de contener sus exabruptos.

–No, Harry, te equivocas. Yo trabajo para Ernesto Delgado, y Ernesto no es uno de ellos. Ernesto es un hombre honrado, con ideales, preocupado por salvaguardar el futuro de Panamá como estado libre y soberano en la comunidad de naciones. A diferencia de ellos, Ernesto no persigue el lucro personal, no está hipotecando el patrimonio de su país. Eso lo convierte en una persona muy especial y muy poco corriente.

Calladamente avergonzado, Pendel abrió la ducha y probó la temperatura del agua con la mano.

–Otra vez ha caído la presión –dijo sin sucumbir al desaliento–. Nos está bien empleado por vivir en lo alto de un cerro.

Louisa se levantó de la cama y se quitó el camisón. Era alta, de cintura alargada, cabello oscuro e hirsuto, y pechos firmes de deportista. Cuando se olvidaba de sí misma, era hermosa; cuando volvía a recordar quién era, encorvaba los hombros y se sumía en una actitud taciturna.

–Bastaría con un buen hombre, Harry –prosiguió, perseverante, mientras se embutía el pelo en el gorro de baño–. Sólo eso necesitaría este país para salir a flote. Un buen hombre de la valía de Ernesto. No otro demagogo ni otro ególatra. Sencillamente un buen cristiano, un hombre con sentido ético, un administrador íntegro y competente que no se dejase sobornar, capaz de mejorar las carreteras y el alcantarillado, de poner remedio a la pobreza, la delincuencia y el narcotráfico, y de conservar el Canal en lugar de vendérselo al mejor postor. Y Ernesto alberga el sincero deseo de desempeñar ese papel. Así que ni tú ni nadie tenéis por qué difamarlo.

Pendel se vistió deprisa, aunque con su acostumbrada meticulosidad, y se dirigió a la cocina sin pérdida de tiempo. Los Pendel, como cualquier otro matrimonio de clase media en Panamá, tenían una legión de criados, pero un tácito puritanismo exigía que el cabeza de familia preparase el desayuno: un huevo escalfado con tostadas para Mark; un panecillo con queso fresco para Hannah. Y unos pasajes de El Mikado que Pendel se sabía de memoria y entonaba armoniosamente porque la música era una parte importante de su vida. Mark, ya vestido, hacía las tareas de la escuela en la mesa de la cocina. Hannah, preocupada por una mancha en la nariz, necesitó ruegos y halagos para salir del cuarto de baño.

Después, una precipitada sucesión de reproches y despedidas mientras Louisa, vestida pero con el tiempo justo para llegar a su trabajo en la sede administrativa de la Comisión del Canal de Panamá, corre hacia su Peugeot, y Pendel y los chicos cogen el Toyota dispuestos a emprender el agotador camino a la escuela. En el tortuoso descenso por la empinada pendiente, izquierda, derecha, izquierda, hacia la carretera principal, Hannah se come su panecillo, Mark batalla con sus tareas en el bamboleante todoterreno, y Pendel dice «Siento haberos metido prisa, pandilla, pero a primera hora tengo una charla con la gente del banco» y se arrepiente en secreto de sus ramplones comentarios sobre Delgado.

A continuación un tramo rápido contra el sentido habitual de la marcha, gentileza del operativo matutino que habilita los dos carriles para agilizar la entrada en la ciudad de los habitantes de la periferia. Seguidamente una carrera a vida o muerte entre las embestidas del tráfico por pequeñas carreteras vecinales flanqueadas por casas de estilo norteamericano muy parecidas a la de ellos, y por fin el pueblo, con sus McDonald’s y Kentucky Fried Chicken y la feria donde Mark se rompió un brazo el último 4 de julio al recibir el impacto de un autochoque enemigo, y cuando llegaron al hospital se aglomeraba allí una multitud de niños con quemaduras a causa de los fuegos artificiales.

Luego unos instantes de revuelo mientras Pendel se escarba en los bolsillos buscando una moneda para el muchacho negro que vende rosas en el semáforo, y poco más adelante un entusiasta saludo por parte de los tres al anciano que lleva seis meses plantado en la misma esquina ofreciendo una mecedora por doscientos cincuenta dólares, como reza en el cartel que pende de su cuello. Más carreteras vecinales –pues hoy le toca a Mark bajarse el primero–, el acceso al insufrible infierno de Manuel Espinosa Batista, la Universidad Nacional, un furtivo y melancólico vistazo a las chicas de largas piernas con blusas blancas y libros bajo el brazo, una admirativa mirada a la iglesia del Carmen con su esplendor de tarta nupcial –buenos días, Dios–, el peligro mortal del cruce con vía España, la zambullida en la avenida Federico Boyd con un suspiro de alivio, otra zambullida en vía Israel en dirección hacia San Francisco, unas cuantas manzanas inmersos en la corriente de vehículos que circulan hacia el aeropuerto de Paitilla –buenos días también a las señoras y señores narcotraficantes, a quienes pertenecen la mayoría de las preciosas avionetas privadas que se alinean entre la chatarra, los ruinosos edificios, las gallinas y los perros callejeros–, pero cuidado ahora, un poco de precaución, respiremos hondo, la oleada de atentados contra intereses judíos en Latinoamérica no ha pasado aquí inadvertida: los jóvenes con cara de pocos amigos que montan guardia ante las puertas del Albert Einstein no se andan con bromas, así que vigila tus modales. Mark se apea, temprano por una vez.

–¡Te olvidas esto, bobo! –advierte Hannah, y le lanza la cartera.

Mark se aleja con paso decidido, sin demostraciones de afecto, ni siquiera una escueta despedida con la mano por temor a que sus compañeros puedan interpretarlo como un gesto de añoranza.

Y después otra vez a la brega, a los impotentes ululatos de las sirenas de policía, el martilleante fragor de excavadoras y taladros, los arbitrarios bocinazos, groserías y protestas de una ciudad tropical y tercermundista impaciente por morir de asfixia, otra vez a los pordioseros y los lisiados y los vendedores de flores, pañuelos de papel, tazas y galletas que se agolpan en torno a los coches en cada semáforo –Hannah, baja la ventanilla y, por cierto, ¿dónde está aquel bote con monedas de medio balboa?–. Hoy es el turno del canoso senador sin piernas que se arrastra en su carrito impulsándose con los brazos. Lo sigue la hermosa madre negra con su feliz bebé apoyado en la cadera; cincuenta centésimos para la madre y unos mimos para el niño. Por último se acerca, una vez más, el lacrimoso muchacho de las muletas con la pierna doblada bajo el cuerpo como un plátano demasiado maduro. ¿Llora acaso todo el día o sólo en las horas punta? Hannah le da también medio balboa.

A partir de ahí el camino está despejado y subimos a toda velocidad por la empinada cuesta hasta el María Inmaculada, donde las monjas de rostros empolvados trajinan junto a los autobuses escolares de color amarillo a la entrada del colegio –¡Buenos días, señor Pendel! y ¡Buenos días, hermana Piedad! ¡Buenos días,1 hermana Imelda!–, ¿y se ha acordado Hannah de coger el dinero de la colecta para el santo del día? No, es una boba como su hermano, así que aquí tienes cinco dólares, cielo, llegas con tiempo de sobra, y que pases un buen día. Hannah, más bien regordeta, da un carnoso beso a su padre y se marcha en busca de Sarah, que es su amiga inseparable de esta semana, mientras un orondo policía con un reloj de oro en la muñeca contempla la escena sonriente como un Papá Noel.

Y nadie le concede la menor importancia, piensa Pendel casi complacido mientras la ve desaparecer entre el enjambre de alumnas. Ni los chicos ni nadie. Ni siquiera yo. Un niño judío que no lo es, una niña católica que tampoco lo es, y a todos nos parece lo más normal. Y siento haber hablado en términos tan irrespetuosos del incomparable Ernesto Delgado, cariño, pero hoy no estoy de humor para portarme bien.

Tras lo cual Pendel, solazándose en su propia compañía, vuelve a la carretera y pone su Mozart en el radiocasete. Y de inmediato, como suele ocurrirle en cuanto se queda solo, se aguza su conciencia. Por puro hábito comprueba si está echado el seguro de todas las puertas y con el rabillo del ojo permanece alerta a posibles asaltantes, policías u otros elementos peligrosos. Pero no está preocupado. Después de la invasión estadounidense los pistoleros rigieron Panamá en paz durante unos meses. Ahora si alguien desenfundase un arma en un embotellamiento, recibiría una descarga cerrada de todos los vehículos circundantes menos del de Pendel.

Un sol cegador salta sobre él desde detrás de uno de tantos rascacielos a medio construir, las sombras se ennegrecen, el fragor urbano cobra densidad. Un arco iris de ropa tendida flota en la oscuridad de los precarios bloques de pisos erigidos a ambos lados de las callejuelas por las que tiene que abrirse paso. En las aceras se ven rostros africanos, amerindios, chinos y de todos los mestizajes concebibles. Panamá se enorgullece de poseer igual variedad de seres humanos que de aves, hecho que alegra a diario el corazón híbrido de Pendel. Unos descienden de esclavos, otros podrían haberlo sido, ya que sus antepasados desembarcaron en el país a millares para trabajar, y a veces morir, en el Canal.

De pronto se despeja el paisaje. Bajamar y una luz tenue en el Pacífico. Las islas grises situadas frente a la bahía semejan lejanas montañas chinas suspendidas en la turbia bruma. Pendel siente un intenso deseo de viajar hasta ellas. Quizá sea culpa de Louisa, pues en ocasiones su abrumadora inseguridad lo desalienta. O quizá sea porque frente a él asoma ya la torva punta roja del edificio del banco, compitiendo en altura con sus vecinos no menos siniestros. Una docena de barcos forma una espectral línea sobre el horizonte invisible, consumiendo las horas muertas mientras esperan turno para entrar en el Canal. En un acceso de empatía, Pendel experimenta el tedio de la vida a bordo. Se ahoga de calor en la cubierta inmóvil; yace en un camarote hediondo lleno de cuerpos extranjeros y gases de combustión. No, gracias, para mí no habrá ya más horas muertas, se promete, estremeciéndose. Nunca más. Durante el resto de su vida Pendel saboreará cada hora de cada día, y eso no tiene vuelta de hoja. O si no, que se lo pregunten al tío Benny, en este mundo o el más allá.

Al llegar a la señorial avenida Balboa lo asalta una súbita sensación de ingravidez. A su derecha aparece la embajada de Estados Unidos, mayor que el palacio Presidencial, mayor incluso que su banco. Pero menor, en ese momento, que Louisa. Soy demasiado pretencioso, explica a su esposa mientras desciende hacia la entrada del banco. Si no fuera por mis delirios de grandeza, no estaría metido en el lío en que me encuentro, no habría concebido la fantasía de convertirme en terrateniente, y no estaría endeudado hasta el cuello ni andaría despotricando contra Ernie Delgado o cualquier otro de tus modelos de moralidad intachable. Con desgana apaga su Mozart, alarga el brazo por encima del asiento, descuelga la chaqueta de la percha –hoy ha elegido el azul oscuro–, se la pone y, mirándose en el retrovisor, se arregla la corbata de Denman & Goddard. Un imperturbable muchacho de uniforme monta guardia ante las enormes puertas de cristal. Mece en sus brazos un fusil de repetición y saluda a todo aquel que viste traje.

–¿Qué tal, don Eduardo? ¿Cómo estamos? –grita Pendel, alzando una mano.

El muchacho le dirige una radiante sonrisa de satisfacción y responde:

–Buenos días, señor Pendel.

Ahí acaba su conocimiento del inglés.

Harry Pendel posee una robusta complexión poco común en un sastre. Quizá es consciente de ello porque su andar trasluce fuerza contenida. Es un hombre de torso ancho y considerable estatura. Lleva el pelo, ya gris, cortado a cepillo. Posee el pecho poderoso y los hombros recios y sesgados de un boxeador. Sin embargo, camina con el porte seguro y disciplinado de un líder político. En un primer momento sus manos cuelgan a los costados, ligeramente contraídas, pero después las cruza tras la fornida espalda con afectada compostura. Es el porte de quien pasa revista a una guardia de honor o afronta con dignidad un asesinato. Y en su imaginación Pendel ha hecho lo uno y lo otro. En el faldón posterior de la chaqueta no admite más de un corte. La ley de Braithwaite, lo llama.

Pero es en la cara, fiel reflejo de sus cuarenta años, donde más claramente afloran el entusiasmo y la satisfacción de este hombre. Una incorregible inocencia resplandece en sus ojos azules de niño, y su boca, aun en reposo, exhibe una sonrisa cordial y desenvuelta. Tropezarse de improviso con este rostro infunde cierto bienestar.

En Panamá los grandes hombres tienen esculturales secretarias negras ataviadas con decorosos uniformes azules de conductora de autobús. Tienen puertas blindadas revestidas de teca procedente de las selvas tropicales y provistas de tiradores de bronce, que sólo sirven de adorno porque el pestillo se abre desde dentro mediante un dispositivo electrónico a fin de proteger a los grandes hombres de posibles secuestradores. El despacho de Ramón Rudd, amplio y moderno, se hallaba en la planta decimosexta, y la ventana panorámica de cristal ahumado daba a la bahía. Contenía un escritorio del tamaño de una pista de tenis, y Ramón Rudd estaba aferrado a un extremo como una diminuta rata aferrada a una enorme balsa. Era un hombre de figura oronda y corta estatura. Llevaba el pelo engominado y anchas patillas negras con destellos azules; una sombra azulada oscurecía su mandíbula, y una mirada alerta y codiciosa brillaba en sus ojos. Por practicar, se obstinaba en hablar en inglés, con una voz más bien nasal. Había gastado una fortuna en investigar su genealogía, y se proclamaba descendiente de unos aventureros escoceses que no pudieron abandonar la zona tras el desastre de Darién. Seis semanas atrás había encargado un kilt en el tartán de los Rudd para participar en el baile escocés del club Unión. Ramón Rudd debía a Pendel diez mil dólares por cinco trajes. Pendel debía a Rudd ciento cincuenta mil dólares. En un gesto de generosidad, Ramón sumaba los intereses impagados al capital, y por eso el capital no dejaba de aumentar.

–¿Un caramelo de menta? –preguntó Rudd, empujando una bandeja metálica con caramelos verdes envueltos en celofán.

–Gracias, Ramón –contestó Pendel, pero rehusó el ofrecimiento.

Ramón cogió uno.

–¿Por qué pagas tanto a un abogado? –quiso saber Rudd tras un silencio de dos minutos durante el cual él se dedicó a chupar el caramelo y ambos, por separado, examinaron cariacontecidos el estado de cuentas del arrozal.

–Dijo que sobornaría al juez, Ramón –explicó Pendel con la mansedumbre de un reo prestando declaración–. Dijo que era amigo suyo, y que prefería mantenerme al margen.

–¿Y por qué aplazó el juez la vista si el abogado lo había sobornado? –discurrió Rudd–. ¿Por qué no te concedió el agua tal como había prometido?

–Para entonces no era ya el mismo juez, Ramón. Después de las elecciones asignaron el caso a otro juez, y el soborno era intransferible, ¿comprendes? Y ahora el nuevo juez está dando largas al asunto para ver cuál de las partes puja más alto. Según el secretario del juzgado, este juez es más recto que el anterior, y por tanto más caro. En Panamá los escrúpulos de conciencia cuestan dinero, sostiene. Y las cosas empeoran por momentos.

Ramón Rudd se quitó las gafas, les echó el aliento y limpió las lentes con un trozo de gamuza que había sacado del bolsillo superior de su traje de Pendel & Braithwaite. A continuación se acomodó de nuevo las curvas patillas tras las orejas pequeñas y lustrosas.

–¿Por qué no sobornas a algún funcionario del Ministerio de Desarrollo Agrícola? –sugirió, haciendo gala de superior indulgencia.

–Lo hemos intentado, Ramón, pero son gente de principios, ¿comprendes? Dicen que la otra parte ya los ha sobornado y no sería ético un cambio de lealtades.

–¿Y no podría el administrador de tus tierras encontrar alguna solución? Se embolsa un buen salario. ¿Por qué no interviene?

–Mira, Ramón, la verdad, Ángel es un archipifias de cuidado –admitió Pendel, que a veces inconscientemente contribuía con originales expresiones al enriquecimiento del idioma–. Hablando claro, creo que me prestaría un mejor servicio si desapareciera. Por lo que veo, tarde o temprano no va a quedarme más remedio que tomar cartas en el asunto.

A Ramón Rudd la chaqueta le apretaba aún un poco en la sisa. Se colocaron cara a cara junto a la gran ventana, y mientras Rudd cruzaba los brazos ante el pecho, los extendía a los lados y entrelazaba las manos tras la espalda, Pendel tiraba de las costuras con las puntas de los dedos y aguardaba como un médico para saber dónde dolía.

–Quizá le falta una pizca de holgura, Ramón, si es que realmente le falta –diagnosticó Pendel por fin–. No voy a descoser las mangas sin necesidad porque estropearíamos la chaqueta. Pero si la traes la próxima vez que vengas, veremos qué puede hacerse.

Volvieron a sentarse.

–¿Dan algo de arroz tus campos? –preguntó Rudd.

–Muy poco, Ramón, por no decir nada. Además, según me han explicado, tenemos que competir con la globalización, que es el arroz a bajo precio importado de países donde la agricultura recibe subsidios del Estado. Me precipité. O mejor dicho, nos precipitamos los dos.

–¿Tú y Louisa?

–No, Ramón. Tú y yo.

Ramón Rudd consultó su reloj con expresión ceñuda, como acostumbraba en presencia de clientes sin dinero.

–Es una lástima que no constituyeses el arrozal como sociedad independiente cuando aún estabas a tiempo, Harry. Presentar un buen establecimiento como garantía para comprar un arrozal que se ha quedado sin agua es un disparate.

–¡Vamos, Ramón, me lo aconsejaste tú! –protestó Pendel. Pero la vergüenza minaba su indignación–. Dijiste que a menos que considerásemos los dos negocios conjuntamente no podías asumir el riesgo del arrozal. Era condición necesaria para el préstamo. Muy bien, fue culpa mía; no debería haberte hecho caso. Pero me dejé convencer. Creo que aquel día representabas los intereses del banco, y no los de Harry Pendel.

Charlaron de hípica. Ramón tenía un par de caballos. Charlaron de tierras. Ramón tenía propiedades en la costa atlántica. Quizá Harry podía acercarse hasta allí un fin de semana, e incluso comprar una parcela; aunque no edificase en uno o dos años, el banco de Ramón le concedería una hipoteca. Sin embargo Ramón no le propuso que llevase a Louisa y los chicos, pese a que su hija estudiaba también en el María Inmaculada y las dos niñas eran amigas. Tampoco, para gran alivio de Pendel, le pareció oportuno mencionar los doscientos mil dólares que Louisa había heredado de su difunto padre y confiado a Pendel para invertir en algo seguro.

–¿Te has planteado trasladar la cuenta a otro banco? –preguntó Ramón Rudd cuando todo lo indecible había quedado sin decir.

–Dudo que me aceptase alguno en este preciso momento, Ramón. ¿Por qué lo dices?

–Recibí una llamada de un banco mercantil. Pedían información sobre ti. Solvencia, deudas, facturación; en fin, esa clase de datos que, naturalmente, no doy a nadie.

–Algún cabeza hueca –dijo Pendel–. Me habrán confundido con otro. ¿Qué banco era?

–Uno inglés. De Londres.

–¿De Londres? ¿Y te llaman a ti? ¿Para preguntarte por mí? ¿Quiénes? ¿Cuál era? Pensaba que habían quebrado todos.

Ramón Rudd se disculpó por no poder ofrecerle una respuesta más precisa. En todo caso no les había dicho nada, naturalmente. Los incentivos le traían sin cuidado.

–¡Santo cielo! –exclamó Pendel–. ¿Qué incentivos?

Pero, por lo visto, Rudd casi se había olvidado de esa parte. Cartas de presentación, contestó vagamente. Recomendaciones. No lo había considerado ni por un instante. Harry era un amigo.

–He estado pensando en encargarte una chaqueta –comentó Ramón Rudd cuando se despedían con un apretón de manos–. Azul marino.

–¿Un azul como éste?

–Más oscuro. Cruzada. Con botones de metal. Escoceses.

Así que Pendel, en un nuevo arranque de gratitud, lo puso al corriente sobre una fabulosa gama de botones que acababa de enviarle la Badge & Button Company de Londres.

–Podrían grabar el escudo de armas de tu familia, Ramón. Ya me parece estar viendo el cardo. Y también podrían hacerte unos gemelos a juego.

Ramón dijo que lo pensaría. Como era viernes, se desearon mutuamente un feliz fin de semana. ¿Y por qué no? El día venía desarrollándose aún con toda normalidad en el Panamá tropical. Flotaba quizá alguna que otra nube en su horizonte personal, pero en el pasado había salido airoso de trances mucho peores. Habían telefoneado a Ramón de un misterioso banco londinense, o quizá era pura invención. A su manera, Ramón era un hombre agradable, un apreciado cliente cuando pagaba, y habían tomado unas cuantas copas juntos. Pero habría que estar doctorado en percepción extrasensorial para saber qué se ocultaba dentro de aquella cabeza hispanoescocesa.

Para Harry Pendel llegar a su pequeña calle es siempre como arribar a puerto. En ocasiones, a modo de juego, se atormenta con la idea de que la sastrería pueda haber desaparecido, que haya quedado reducida a cenizas por una bomba, o que alguien se la haya apropiado. O incluso que ni siquiera haya existido jamás, que sea fruto de su fantasía, una ilusión imbuida por su difunto tío Benny. Hoy, sin embargo, la visita al banco le ha causado cierta desazón, y en cuanto se adentra en las sombras de los altos árboles, su mirada busca espontáneamente la sastrería y no se aparta ya de ella. Eres una auténtica casa, dice a las tejas abarquilladas de color rojo herrumbre que parpadean entre las hojas. No eres una simple tienda. Eres la casa con que un huérfano sueña toda su vida. Si el tío Benny pudiese verte:

–¿Te has fijado en las flores que adornan la entrada? –pregunta Pendel a Benny, dándole un afectuoso codazo–. Invitan a pasar al interior, donde se está fresco y a gusto y lo tratan a uno como un pachá.

–Harry, muchacho, esto es el súmmum –responde el tío Benny, tocándose las alas del sombrero de fieltro con las palmas de las manos como siempre que trama algo–. Con un local así, podrías cobrar una libra sólo por cruzar la puerta.

–¿Y qué me dices del rótulo, Benny? P & B en un solo trazo acaracolado formando una cresta, que es como se conoce a la sastrería por toda la ciudad, en el club Unión, en la Asamblea Legislativa y en el mismísimo palacio de las Garzas. «¿Has pasado por P & B últimamente?» O «Ahí va fulano con su traje de P & B». ¡Así se habla por aquí, Benny!

–Harry, muchacho, ya lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir: tienes afluencia; tienes la vista bien asentada. Sólo querría saber de quién lo has heredado.

Con el ánimo casi renovado, y Ramón Rudd casi olvidado, Harry Pendel sube por los peldaños de la sastrería dispuesto a iniciar su jornada.

…

John Le Carré. Escritor inglés, es conocido por sus novelas de intriga y espionaje situadas en su mayoría durante los años 50 del siglo XX y protagonizadas por el famoso agente Smiley. Le Carré es el seudónimo utilizado por el autor y diplomático David John Moore Cornwell para firmar la práctica totalidad de su obra de ficción. Le Carré fue profesor universitario en Eton antes de entrar al servicio del ministerio de exteriores británico en 1960.

Su experiencia en el servicio secreto británico, Le Carré trabajó para agencias como el MI5 o el MI6, le ha permitido desarrollar novelas de espionaje con una complejidad y realismo que no se había dado hasta su aparición. En 1963 logró un gran éxito internacional gracias a su novela El espía que surgió del frío, lo que le permitió abandonar el servicio secreto para dedicarse a la literatura.

De entre sus novelas habría que destacar títulos como El topo, La gente de Smiley, La chica del tambor, La casa Rusia, El sastre de Panamá o El jardinero fiel, todas ellas llevadas al cine con gran éxito durante los últimos treinta años y cuyas ventas ascienden a millones de ejemplares en más de veinte idiomas.

Le Carré no suele conceder entrevistas y ha declinado la mayoría, por no decir todos, los honores y premios que se le han ofrecido a lo largo de su carrera literaria y ya ha anunciado que no volverá a realizar actos públicos, aunque sigue escribiendo novelas, como demuestra una de sus últimas obras Una verdad incómoda, publicada en 2013.