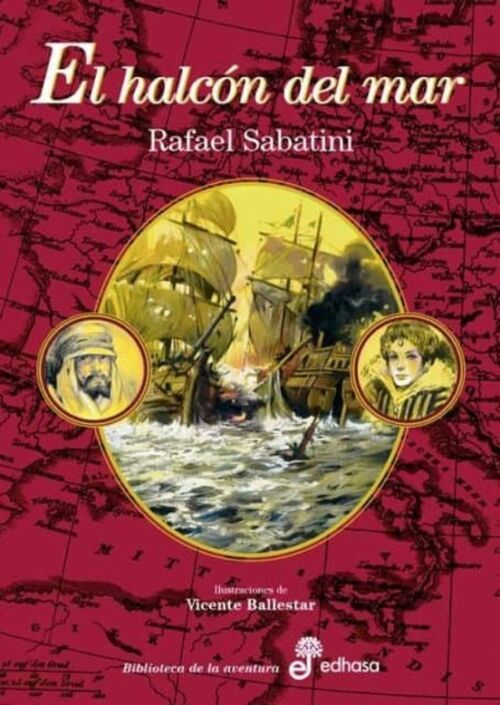

Resumen del libro:

«El halcón del mar» es una historia de traiciones entre hermanos, en la que el sentido del honor y el de la amistad cobran especial importancia.

A través de las aventuras de su protagonista, Oliver Tressilian, convertido a su pesar en uno de los piratas más temidos y respetados del Mediterráneo después de sobreponerse a muchas penalidades, Rafael Sabatini despliega todo su talento en la recreación de la vida en el norte de África en el siglo XVI, en la narración de apasionantes combates navales, en la caracterización de unos personajes que cobran vida ante los ojos del lector y en la construcción de una emocionante trama que atrapa al lector en su vorágine de acción.

Capítulo I

El mercader

Sir Oliver Tressilian estaba cómodamente sentado en el comedor de elevado techo de su hermosa casa de Penarrow, que debía a la empresa de su padre, de lamentada y lamentable memoria; y a la habilidad e inventiva de un arquitecto llamado Bagnolo, que llegó a Inglaterra medio siglo antes, como ayudante del famoso Torrigiani.

Aquella casa, dotada de una gracia italiana sorprendente para un rincón tan remoto de Cornualles, merece, juntamente con la historia de su construcción, ser objeto de unas palabras.

El italiano Bagnolo, que combinaba con su relevante talento artístico un carácter pendenciero y volcánico, tuvo la desgracia de matar a un hombre en una pelea de taberna, en Southwark. Como resultado de eso, huyó del pueblo y no interrumpió su fuga ante las consecuencias de su hecho criminal hasta llegar al extremo de Inglaterra. Ignoro en qué circunstancias se relacionó con Tressilian. Pero lo cierto es que el encuentro fue muy oportuno para ambos. El fugitivo, gracias a Ralph Tressilian —que, al parecer, tenía inveterada afición a la compañía de tunos de toda clase— encontró albergue. Y Bagnolo pagó el servicio ofreciéndose a reconstruir la ruinosa casa de armazón de madera de Penarrow.

Una vez emprendida la tarea, la continuó con el entusiasmo de un verdadero artista y proporcionó a su protector una residencia que era maravilla de gracia en aquella ciudad nada refinada y en una comarca tan remota. Allí surgió bajo la dirección del hábil arquitecto, digno colaborador de Micer Torrigiani, una noble mansión de dos pisos, de ladrillo rojo cocido, en la que penetraban torrentes de luz y de sol, gracias a las enormes ventanas con una columna en el centro, que llegaban casi desde la base a la cumbre de cada fachada adornada de pilastras. La puerta principal había sido construida en un Alá saliente y estaba amparada por un macizo balcón, y el conjunto, rematado por un frontón adornado con columnas de extraordinaria gracia, y en la actualidad oculto en parte por un manto verde de hiedra. Y por encima de los ladrillos rojos cocidos del tejado, se elevaban unas chimeneas macizas y retorcidas, de gran majestad. Pero la gloria de Penarrow —es decir, del nuevo Penarrow, debido al fértil cerebro de Bagnolo— era el jardín que se había formado en el bosque inculto que rodeaba la vieja casa y que coronaba las alturas sobre la punta de Penarrow. A los esfuerzos de Bagnolo, añadieron los suyos el tiempo y la Naturaleza. Bagnolo trazó aquellas hermosas explanadas y construyó las nobles balaustradas para las tres terrazas que se comunicaban entre sí por medio de escalinatas. Él mismo planeó la fuente y, con sus manos, esculpió el fauno de granito que la presidía, así como las otras doce estatuas de ninfas y silvanos en un mármol brillante y blanco, que resplandecía sobre el fondo verde oscuro. Pero el tiempo y la Naturaleza suavizaron los céspedes, dándoles una superficie aterciopelada: aumentaron el espesor de los hermosos setos de boj e hicieron surgir aquellos álamos rectos y parecidos a lanzas negras, que completaban el aspecto italiano de la mansión de Cornualles.

Sir Oliver estaba cómodamente instalado en su comedor, contemplando el espectáculo que se ofrecía a su mirada, al sol suave de septiembre, que le pareció muy agradable, y creyó que la vida merecía ser vivida. No se ha conocido jamás a ningún hombre que considerase la vida sin alguna causa inmediata y distinta de la de su propio ambiente, para justificar su optimismo. Sir Oliver tenía varios motivos. El primero —aunque quizá él mismo no lo sospechaba— era el estar dotado de juventud, de salud y de buena digestión. El segundo, que había logrado honores y fama en los dominios españoles de América y en la reciente derrota de la Armada y que había recibido, en el vigésimo quinto año de su vida, el honor de ser armado caballero por la Reina Virgen, y la tercera y última circunstancia que contribuía a su buen humor, —y la he reservado para el final, por creer que es el sitio más apropiado para el factor principal— era que Cupido parecía animado de la mayor benignidad, pues arregló las cosas de modo que el cortejo de sir Oliver con la señora Rosamunda Godolphin siguiese un camino feliz y llano.

Así, pues, Oliver se había acomodado a su gusto en su alto y esculpido sillón, con el jubón desabrochado, sus largas piernas extendidas ante él y una sonrisa pensativa en los firmes labios, obscurecidos apenas por un bigotito negro (el retrato de lord Henry era de una época posterior). Era el mediodía y nuestro caballero acababa de comer, según atestiguaban los platos, los restos de comida y el frasco semivacío que se hallaban en un estante y a su lado. Chupaba pensativo una larga pipa, porque había adquirido aquella costumbre recientemente importada y soñaba en su armada, penetrado de gratitud hacia la Fortuna, que lo trató tan bien como para permitirle depositar un título y cierta fama en el regazo de Rosamunda.

Por naturaleza, sir Oliver era astuto («astuto como veinte diablos», según frase de milord Henry) y también hombre de instrucción no despreciable. Sin embargo, ni su inteligencia general, ni sus conocimientos adquiridos, le enseñaron que entre todos los dioses que gobiernan los destinos de la Humanidad no hay ninguno más irónico y malicioso que Cupido, en cuyo honor quemaba entonces el incienso de su pipa.

Los antiguos sabían que aquel muchacho de aspecto inocente era cruel, burlón y travieso, y desconfiaban de él. Sir Oliver no lo conocía o despreció la antigua sabiduría. Mas la amarga experiencia había de enseñárselo, y mientras sus claros y pensativos ojos sonreían al sol que inundaba la terraza, más allá de la ventana dividida por la graciosa columna, se proyectó a través de ella una sombra que, a la vez, venía a oscurecer el sol de su vida.

Después de aquella sombra apareció quien la proyectaba. Era un hombre alto, vestido con traje de vivos colores, cubierta la cabeza con un ancho sombrero negro, de forma española, y adornado por unas plumas rojas como sangre. Y balanceando un bastón, también adornado de cintas, aquella figura pasó por delante de las ventanas, andando con la misma decisión con que pudiera hacerlo el Destino.

…