Resumen del libro:

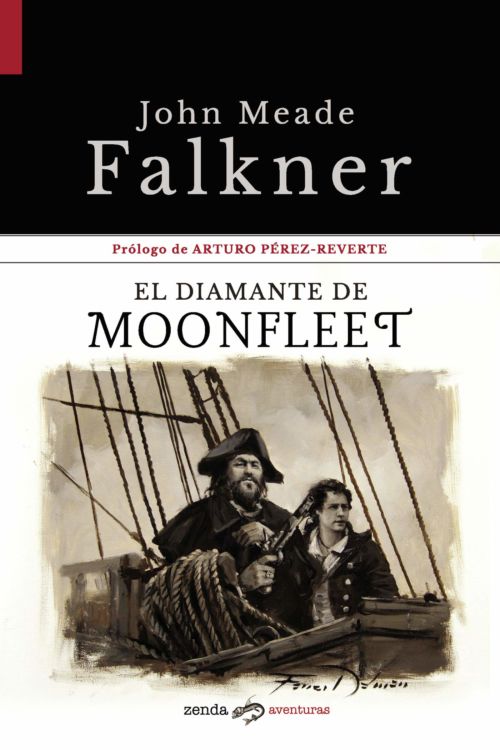

John Meade Falkner, autor británico de finales del siglo XIX, dejó su huella en la literatura con una obra breve pero poderosa. Conocido por su estilo evocador y su capacidad para entrelazar historia, misterio y aventura, Falkner capturó la esencia del relato clásico de iniciación en “El diamante de Moonfleet”, su novela más célebre. Publicada en 1898, la historia sigue los pasos de John Trenchard, un joven con ansias de aventura, y Elzevir Block, un contrabandista curtido por la vida, en un relato que combina la emoción de la búsqueda de un tesoro con una profunda exploración de los lazos humanos.

Moonfleet, un pequeño pueblo costero de Inglaterra, sirve como el escenario brumoso y peligroso donde se desarrolla la historia. John, huérfano y soñador, crece fascinado por la leyenda del coronel Mohune y su diamante perdido. Su curiosidad lo lleva a descubrir los oscuros secretos del contrabando y a cruzar su destino con el de Elzevir, quien, lejos de ser solo un delincuente, se convierte en una figura paterna para el muchacho. Juntos, enfrentan persecuciones, tormentas, traiciones y el peso de la justicia, en una odisea que los lleva de las catacumbas de una iglesia a las cárceles extranjeras, siempre con la sombra del diamante sobre ellos.

Lo que empieza como una historia de aventuras pronto se revela como un relato de aprendizaje y transformación. John evoluciona de un muchacho impulsivo a un hombre marcado por la experiencia, mientras que Elzevir, endurecido por la vida, encuentra en el joven una razón para seguir adelante. El viaje no solo está impulsado por la promesa de riquezas, sino por sentimientos más profundos: la amistad inquebrantable, el amor imposible, la soledad compartida, el miedo y la redención.

Elogiada por Joseph Conrad por la construcción de sus personajes y reconocida por Hergé como una influencia en la creación de Tintín y el capitán Haddock, “El diamante de Moonfleet” es una obra que trasciende su época. Más allá de su envolvente trama de contrabando y tesoros, es una novela sobre la lealtad, el sacrificio y la búsqueda de un destino propio en un mundo incierto. Con una prosa ágil y una atmósfera cargada de aventura y melancolía, sigue siendo una lectura imprescindible para quienes disfrutan de los grandes relatos de crecimiento y camaradería.

Hace más de medio siglo pisé por primera vez la arena fría de la bahía de Moonfleet, y volver a ella ha sido como abrir una puerta a los recuerdos lejanos, aunque nítidos, de alguien que, como John Trenchard, protagonista de esta historia, aún deambulaba por el mundo de los libros y los sueños sin establecer fronteras entre unos y otros. El mar junto al que transcurrió aquella primera juventud era camino de inicio, acicate de cada aventura que nacía de aquellos libros y cobraba vida en los ojos y la imaginación vivísima del chiquillo soñador, flaco y tostado por el sol, cuyas obligaciones escolares eran nada más que un paréntesis inevitable entre historias leídas e imaginadas.

Desde pequeño, ese muchacho al que recuerdo aprendió a descifrar las señales del mar, familiarizado con sus duros temporales en invierno y sus largos atardeceres cárdenos en verano, cuando vagabundeaba, también como el joven Trenchard, descalzo y moreno entre las rocas de la playa, moviéndose con agilidad de experto, a pesar del verdín resbaladizo, a la caza de ballenas blancas, pergaminos cifrados, ron de contrabando y cangrejos huidizos en las lagunillas que cubría y descubría el oleaje, entre las piedras calientes y las madejas de algas muertas.

Fascinado por el mar y los barcos, el puerto solía ser otro de los territorios propicios al que escapaba aquel muchacho para respirar el olor de la aventura: brea, hierro viejo, viento cargado de sal, humedad de las estachas, mientras escuchaba el campanilleo de las drizas y el flamear de las banderas. Miraba alrededor observando a los hombres singulares que poblaban tales orillas, marinos a la espera de barco, estibadores en una taberna, silenciosas sombras con los ojos fijos en el corcho flotante al extremo de un sedal. Y adivinaba en sus rostros el de esos viejos bucaneros de Moonfleet regresados de largas singladuras por mares embravecidos y puertos exóticos, que se habían hecho a la mar para volver con los ojos llenos de nostalgias y las manos vacías de tesoros. Sentado en un noray oxidado del puerto, el chiquillo tenía la certeza de que eso también le ocurriría a él. Sabía que no estaba lejos el día en el que, mochila al hombro, cruzaría la línea del horizonte, más allá de los faros de la bocana, para buscar su propio diamante de Barbanegra, cuyo secreto escondite había logrado averiguar gracias a aquel libro. Tan sólo necesitaba un viejo zorro de mar como leal compañero; un Elzevir con canas en la barba y cicatrices en la piel y la memoria, que lo acompañara en la aventura. Y para su fortuna, lo tuvo.

Todos lo llamaban El Piloto, y así fue como aquel chico lo llamó siempre, hasta su lejana muerte. Tenía la piel curtida como cuero viejo, el pelo blanco e intacto, rizado, y los ojos azules bordeados de cientos de arrugas que el sol y el salitre le habían impreso. Se ganaba la vida en los puertos trabajando en lo que podía, trampeando, contrabandeando cuando era preciso; viviendo siempre, además de sobre una movediza cubierta de barco, en la frontera, fascinante para el muchacho, de la legalidad vigente. Tenía para eso una lancha a motor que se llamaba como él, en la que ese viejo lobo marino había visto de todo: la mar pegando de verdad, cuando Dios ruge su cólera, y esos largos y rojos atardeceres mediterráneos en que el agua es un espejo y la paz del mundo es tu paz.

Junto a aquel Elzevir real, de carne y hueso, el joven émulo de John Trenchard emprendió el camino sin regreso hacia la aventura y la vida, creciendo en lecturas, pasiones y experiencias. Fue el Piloto quien le enseñó a pescar calamares al atardecer, frente a la Podadera, con la misma naturalidad que a contrabandear tabaco rubio y whisky. Con él también pisó por primera vez aquellos bares de puerto, lugares con hombres curtidos que bebían solos y en silencio, apoyados los codos en mostradores de mármol o madera salpicados de círculos húmedos de alcohol y tiempo; idénticos, en su imaginación, a los de aquella otra taberna de nombre ¿Por Qué No? regentada por Elzevir: nido de contrabandistas aventureros, sobre cuya barra el viejo truhán limpió y lloró el cadáver de su hijo muerto.

El Piloto lo acompañó un buen trecho de juventud, y a su lado el muchacho vio cosas que solo había vivido en forma de literatura, como aquel día de temporal gris y asesino, idéntico al que solía azotar la costa de Dorset, frente a la línea blanca de los rompientes de Moonfleet, cuando las olas perdían el color turbio amarillento que les daba el atardecer y se encrespaban como grandes montañas negras con un copete blanco con el que parecían querer envolver las velas destrozadas de los barcos sin rumbo. Aquel día de oleaje gris, el muchacho estuvo junto al Piloto en la bocana del puerto pensando en los hombres de Moonfleet y mirando a otros marineros luchar contra el mar por sus vidas mientras intentaban ganar el abrigo del puerto, vacilantes y minúsculos, tan frágiles entre montañas de agua y rociones de espuma, avanzando a duras penas con el estertor de sus motores a media máquina. Había mujeres enlutadas y sus críos allí, en silencio, intentando adivinar quién no regresaría jamás. Y entonces el Piloto, con la eterna colilla a un lado de la boca, las miró de reojo y, discretamente, casi con embarazo, aquel hombre rudo y analfabeto, educado en la dureza de la vida y del mar, se quitó la gorra. Por respeto.

Pero, sin duda, el recuerdo más intenso que el muchacho conservó del viejo marino —casi tan diáfano como si lo hubiese leído hoy mismo, entre las páginas de El Diamante de Moonfleet— fue el del Cementerio de los Barcos sin Nombre: un desguace de barcos frente al que el Piloto, muy tranquilo, lió para aquel chico el primer cigarrillo de su vida y le dio, en pocas palabras, una gran lección : «Los hombres y los barcos, zagal, deberían hundirse en el mar antes que verse desguazados en tierra».

Después, unos pocos años más tarde, el tiempo y la vida los obligaron a separarse, lejos uno del otro, sin dar oportunidad al muchacho de ayudar al viejo marino a largar amarras en su último viaje, como en la historia escrita por Meade Falkner. El muchacho, que ya no lo era y navegaba sus propios mares, habría querido, como John Trenchard, sentarse a esperar en la orilla del mar que tanto amaban a que éste le devolviera su cadáver, pero no pudo ser. Y lamentó no haber podido decirle antes del final lo que nunca le dijo: que era el amigo leal, valiente y silencioso que todo niño desea tener mientras pasa las hojas de los libros hermosos.

Por eso ahora, repasando de nuevo estas páginas de El diamante de Moonfleet, escribiendo estas líneas que son al mismo tiempo introducción e íntimo recuerdo, siento que de alguna manera he cumplido con el compañero y el amigo leal. Porque en mi memoria, el Piloto sigue siendo fiel trasunto de aquel Elzevir valiente que dio la vida por su amigo; por el joven de ojos soñadores que vuelvo a ser, pese al tiempo transcurrido, cada vez que releo esta historia de amistad y aventura.

Arturo Pérez-Reverte