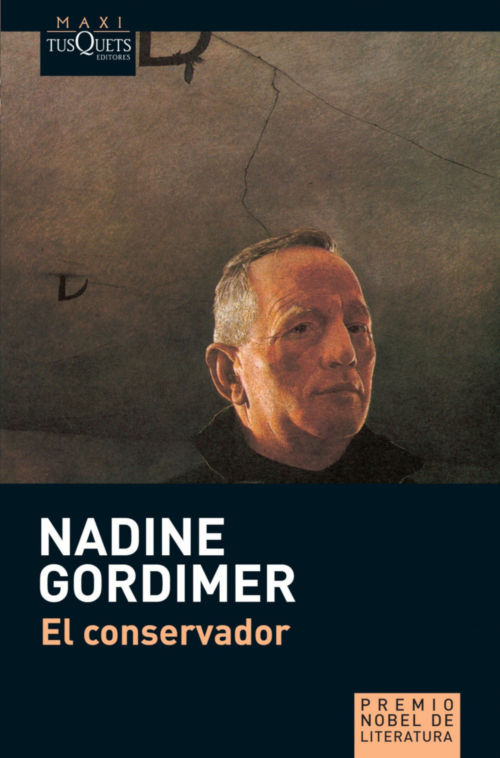

Resumen del libro:

En “El conservador”, la renombrada autora sudafricana Nadine Gordimer teje una narrativa cautivadora que examina las tensiones sociales y raciales en la Sudáfrica de la década de 1970. La trama se centra en Mehring, un industrial maduro que, a pesar de sus complejas relaciones personales, se aferra con firmeza a su estilo de vida y a la propiedad de sus bienes. Gordimer pinta un retrato vívido de este personaje, un hombre cuya única certeza es la preservación de su estatus y riqueza.

El protagonista se enfrenta a desafíos que ponen a prueba su convicción, desde la presencia de su amante de inclinaciones izquierdistas hasta su hijo, un joven rebelde que desafía las normas establecidas. Sin embargo, la verdadera discordia emerge cuando se descubre un cuerpo sin vida cerca de su finca, desencadenando una serie de eventos que socavan la aparente estabilidad de Mehring.

Gordimer hábilmente explora las complejidades de la sociedad sudafricana, exhibiendo las dinámicas de poder entre diferentes grupos étnicos y clases sociales. Los trabajadores negros, los indios y los hacendados boers se entrelazan en la trama, cada uno representando facetas distintas de la complejidad racial y social que caracterizaba a la época.

A medida que Mehring se ve confrontado por la realidad que lo rodea, el lector es llevado en un viaje introspectivo que revela las contradicciones y ambigüedades de sus convicciones. La novela se convierte así en una exploración profunda de la identidad, la responsabilidad y la resistencia frente a los cambios inevitables en una sociedad en transformación.

Nadine Gordimer, galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1991, demuestra una vez más su maestría en la creación de personajes complejos y en la exploración de temas sociopolíticos cruciales. Su prosa hábil y su capacidad para tejer narrativas que capturan la esencia de la condición humana hacen de “El conservador” una obra literaria relevante y atemporal que invita a la reflexión sobre las tensiones inherentes a la convivencia en una sociedad diversa y cambiante.

Las citas en prosa son The Religious System of the Amazulu, del Reverendo Henry Callaway que trata los siguientes temas: Unkulunkulu, o la tradición de la creación; Amatonga, o el culto a los antepasados; Izinyanga Zokubula, o adivinación; y Abatakato, o magia medicinal y brujería. La edición original fue publicada por Springdale Mission Press. Las referencias provienen de la edición facsímil, publicada por C. Struik (Pty), Ciudad del Cabo, 1970.

Mi agradecimiento a Richard Shelton por autorizarme a cita parte de su poema El desierto tatuado, publicado originalmente en; la New Yorker Magazine, © 1970 The New Yorker Magazine, Inc., y después incluido en el libro de poemas selectos de Mr. Shelton, titulado The Tattooed Desert, University of Pittsburgh Press, 1971.

Debía estar a punto de enloquecer

cuando salí, solo en mi bicicleta,

pedaleando hacia el interior del trópico

portando una medicina para quien nadie había encontrado

enfermedad, en la esperanza de

llegar a tiempo

Pasé por un poblado de papel bajo cristal

donde los exploradores encontraron al principio

silencio y le enseñaron a hablar

donde los ancianos se sentaban

frente a sus casas matando arena sin piedad

hermanos les grité

decidme quién se ha llevado el río

donde pueda encontrar un buen lugar para ahogarme.

RICHARD SHELTON,

El desierto tatuado

Huevos pálidos y moteados.

Mientras oscila sobre las rodadas en dirección al tercer pastizal, el domingo por la mañana, el dueño de la finca ve de pronto un montón de huevos, pálidos y moteados, dispuestos ante un semicírculo de niños. Algunos de ellos están en cuclillas, pero el que se encuentra inmediatamente detrás de los huevos tiene las piernas cruzadas, como un vendedor en el mercado. La sonrisa que se levanta con timidez hacia la mirada del granjero es orgullosa. Los huevos están ordenados como canicas, los otros niños forman un racimo a su alrededor, pero se ve que no pueden tocarlos sin permiso del de las piernas cruzadas. Las plantas descalzas y los traseros de los niños han aplanado un nido sobre la hierba, larga y seca, un nido para huevos y niños.

El emblema del capó del coche, en forma de fogonazo prismático, escinde su visión con una deslumbrante espada vertical-horizontal. Éste es el lugar donde siempre aparece un niño, aunque no los haya a la vista, que cruza corriendo el campo y va a abrir la verja para dejar pasar al coche. Pero hoy el granjero pone el freno, deja el motor en marcha y baja. Un niño muy pequeño, con un jersey hecho hace ya mucho tiempo para brazos más largos, pero demasiado corto para taparle la barriga, corre hasta la verja y se detiene allí. Todos los demás sonríen orgullosos en torno a los huevos. El de las piernas cruzadas (lleva un vestido de mujer, pero puede ser un chico) cubre los huevos con las manos y los junta un poco más, suavemente, dejando que un par de ellos rueden hasta las palmas. Los huevos son de un color ante cremoso, de cáscara gruesa y superficie porosa, ligeramente moteados, más puntiagudos que los de gallina, y las palmas de las pequeñas manos negras son de un rosado-albaricoque traslúcido. Sólo se oye la respiración reverencial y gangosa de narices llenas de mocos.

Le hace una pregunta al de las piernas cruzadas y se oyen risitas. Señala los huevos, sin tocarlos, y vuelve a preguntar. Los niños no entienden el idioma. Sigue hablando, ayudándose con muchos gestos. El niño de las piernas cruzadas inclina la cabeza a un lado, sonriendo como si le abrumara la carga de un elogio, y se pasa uno de los huevos de mano a mano.

Once huevos pálidos y moteados. Un manojo entero de huevos de gallina de Guinea.

El niño de la verja sigue esperando. El granjero vuelve al coche, apaga el motor y se aleja caminando hacia donde venía. Ha salido de la carretera para cortar por el veld[1], saltando sobre la donga seca para caer con un crujido elástico sobre la hierba caqui y el cosmos muerto que la bordeaba el verano pasado. Sus gruesas suelas de caucho se arrastran sobre gastados cepillos de hierba muerta. Se dirige hacia el recinto, contiguo al cercado especial, donde las terneras pasan la noche. Pero el primoroso cercado, con sus comederos hechos de barriles de petróleo partidos por la mitad, está vacío; no hay nadie en los alrededores. Un rumor de música proveniente de una radio se acerca en volutas, como un humo audible, desde una línea de viviendas de cemento prefabricadas, llenando la hermosa y limpia mañana: es domingo. Una mujer se asoma por el colgadizo de alambre y latón que oscurece las viviendas, o forma parte de ellas. Cuando le ve acercarse se queda inmóvil, como esas figuras con el sol en los ojos que captan las fotografías. Él le pregunta por el capataz. Sin moverse, pero haciendo gestos como si se esforzara por oírle, la mujer asiente con un gruñido y contesta. Él le repite lo dicho, para mayor seguridad, y ella repite el gruñido de asentimiento, largo y reconfortante, como el ruidoso suspiro de un durmiente satisfecho. Su mirada hace que la espalda del hombre gire en la dirección indicada.

Está cruzando un campo de trébol. La última siega de otoño debió hacerse esa misma semana. Los restos marchitos que aún perduran (rollos de desperdicios amasados entre el índice y el pulgar, o pedazos de farolillo reventado) han perdido la forma de trébol, adoptando un color verde grisáceo, pero, de vez en cuando, exhalan bajo las pisadas un aroma dulzón de verano… aliento de vaca, o de boca de mujer tibia y dormida a cuyo lado se regresa por la mañana. Llena sus pulmones, involuntariamente, con el aroma que se transforma en un placer más marcado; el aire fresco, seco y perfecto de otoño, en el alto veld, que, encerrado en el coche que transporta consigo el insípido aliento de la ciudad, todavía no ha podido respirar. Ni esta mañana ni en toda una semana. Su mirada se amplía y se desplaza a medida que el aire penetra en su interior. Allá abajo, junto al río, los sauces son rubios, sin llegar aún a la mayor palidez de sus hebras desnudas, todavía levemente manchados y delicadamente rayados por hojas amarillentas. En torno a ellos se percibe una atmósfera algo tiznada, una combinación malva y ahumada de su perfil y el aire que reluce…

Todo un montón de huevos de gallina de Guinea. Once. Dentro de poco no quedará nada. En el país. El continente. Los océanos, el cielo.

De pronto, ve la figura del negro Jacobus que se aproxima. Debe haber surgido del maíz, al otro lado del camino, más allá del trébol, y cruza el campo cojeando, las caderas rígidas, como alguien que corriera si fuera más joven. Pero es él quien está buscando a Jacobus… algo anda mal. ¿Cómo podría el hombre saber ya que le buscan? ¿Algún semáforo desde el kraal?[2] El granjero sonríe para sus adentros con algo de impaciencia, casi avergonzado, y sigue avanzando pausadamente, resistiendo el impulso de convocar al hombre con un gesto del brazo, preparando mentalmente lo que va a decirle sobre las gallinas de Guinea.

Aunque es domingo, Jacobus lleva el mono azul que le han suministrado. Aunque no ha llovido, ni cabe esperar que llueva en cinco meses, calza las botas de goma de la temporada de lluvias. Está jadeando, como era de esperar, pero se detiene, como si hubiera una línea trazada en el suelo, a diez pasos del granjero y cumple con las formalidades de bienvenida, incluyendo un movimiento de mano, como si se quitara un sombrero que no lleva. El granjero se acerca sin prisas.

—Te estaba buscando, Jacobus. ¿Cómo va todo?

—No… todo va bien. El viernes nació un ternero. Pero trato de telefonearle, ayer por la noche…

—Bien, de la vaca roja, ¿no?

—No, la vaca roja, ésa no está a punto. Es de la joven, la que compró el año pasado, de Pietersburg.

Ambos hablan deprisa, como quien tiene algo que decir y quiere decirlo pronto. Hay una pausa momentánea para evitar la colisión; pero, naturalmente, el granjero tiene preferencia.

—Mira, Jacobus, vengo del tercer pastizal, allí…

—Trato, anoche trato de telefonear, amo…

Pero ya sabe exactamente cómo decirlo:

—Los niños están cogiendo huevos de gallina de Guinea para jugar. Deben haber encontrado un nido entre la hierba o los juncos y han cogido los huevos.

—Junto al río… ¿Ha estado allí?

Los labios del capataz se abren, exhibiendo sus grandes y desgastados dientes. Parece afligido, renuente: sí, es responsable de los niños, algunos de ellos son probablemente suyos, y en cualquier caso es responsable del buen orden entre los familiares de los trabajadores de la granja, y el granjero ha protestado ya por el número de perros que cobijan (un peligro para las aves de caza).

—Y no es que los necesiten para alimentarse. Comer. No, ¿verdad? Tenéis gallinas de sobra. No son más que unos mocosos y no lo saben, pero tienes que decírselo, esos huevos no son para jugar. No deben tocar los huevos que encuentren en el veld, ¿comprendes? No hay que tocarlos ni moverlos, nunca.

Claro que lo entiende, perfectamente, pero adopta un semblante dolido, de incomprendido, para demostrar que no es culpa suya y que, para él, el comportamiento de toda aquella gente del recinto es una carga. Jacobus no desconoce la adulación.

—Amo —suplica—, amo, muy mal ahí abajo, al lado del río. Yo trato, trato telefonear ayer por la noche. Lo que pasa ahí. El hombre muerto ahí. Tiene que verlo.

Y su mano, sacudida por un índice imperioso, hiende el aire, al nivel del pecho del granjero, hacia la línea de sauces que se extiende más abajo.

—¿Un hombre?

—Allí, allí.

…