Resumen del libro:

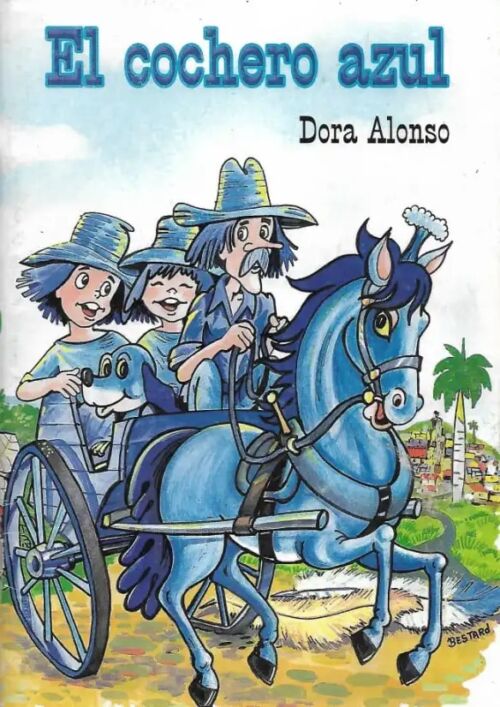

El cochero azul es un libro infantil de la escritora cubana Dora Alonso, publicado por primera vez en 1955. Se trata de una colección de cuentos fantásticos que narran las aventuras de un cochero que viaja por el mundo con su carro azul, llevando a los niños a conocer lugares maravillosos y personajes extraordinarios.

El libro se compone de diez cuentos, cada uno con un título y una ilustración que lo identifican. Los cuentos son:

– El cochero azul

– El país de los pájaros

– La isla de los sueños

– El reino de las flores

– La ciudad de los juguetes

– El circo de las estrellas

– El bosque encantado

– El castillo de las hadas

– El mar de las perlas

– El vuelo del cometa

El estilo de la autora es sencillo y poético, lleno de imágenes y metáforas que estimulan la imaginación y la sensibilidad de los lectores. Los cuentos tienen un tono alegre y optimista, pero también reflejan algunos problemas y conflictos de la realidad, como la pobreza, la soledad, la guerra o la discriminación. La autora busca transmitir valores como la amistad, la solidaridad, el respeto, la libertad y el amor por la naturaleza.

El cochero azul es un libro clásico de la literatura infantil cubana, que ha sido reeditado varias veces y traducido a otros idiomas. Es una obra que invita a soñar y a viajar por el mundo de la fantasía, pero también a reflexionar sobre el mundo real y sus desafíos. Es un libro que se puede disfrutar a cualquier edad, pero especialmente por los niños que quieren conocer otras culturas y otras formas de ver la vida.

A Camilito, que inspiró este libro.

A Julio Lot.

Se presenta Martín Colorín

En el camino de la costa de Varadero, cerca de Carboneras, vivía un cochero, llamado Martín Colorín, que tenía dos hijos, un perro sato, un caballo blanco y un coche viejo.

De tanto mirar el mar durante años y años, Martín acabó por desear que cuanto lo rodeara fuera del mismo color azul. Para tratar de conseguirlo, compró una lata de esmalte azul y una brocha, llamó a sus hijos para que lo ayudaran y empezó por pintar el coche de la rueda a las varas. Pero, al terminar el trabajo, los tres se vieron muy deslucidos dentro del flamante carruaje. Luego de discurrir por breve tiempo, decidieron teñir del mismo tono la ropa que vestían, el calzado, los sombreros y tratar de agenciarse tres pelucas de largos pelos que flotarían al viento como banderolas.

La idea iba saliendo bastante bien, porque en la cercana fábrica de henequén consiguieron un poco de sisal para las pelucas y, como ya se sabe, el sisal se tiñe fácilmente, solo que, cuando trajeron el caballo para engancharlo al coche azul, se veía tan blanco que parecía un caballo de queso y afeaba todo el conjunto. Ante la dificultad, Martín fue a recorrer la zona en busca de un arrenquín color de mar de Varadero, sin lograr su objeto. Caballo como aquel no aparecía por ningún lado.

Cansado de sus inútiles gestiones, pero sin renunciar a su empeño, el hombre ensayó algo que le parecía aceptable: echó un puñado de tabletas de añil dentro de un cubo lleno de agua, agarró al sato en un descuido y lo metió en él. Cinco minutos más tarde, cuando el perro salió del cubo sacudiéndose y ladrando, se veía tan bonito que su dueño enseguida le puso Perroazul.

Convencido del éxito del añil, Colorín no dudó en aplicar la misma fórmula al caballo blanco. Añadiendo más tabletas al agua, tiñó las orejas, la barriga, la crin y la cola a su trotón, y dio fin a la obra al colocarle un airoso penacho sobre la frente.

Al domingo siguiente, con las primeras luces del día, Martín Colorín y sus hijos, su perro, su caballo y su coche se alejaron por los trillos de la costa bordeada de uva caleta.

—¡Arre, Azulejo! —gritaba el cochero, sacudiendo las riendas.

El carricoche azul rodaba sobre el largo camino de arena, bajo un sol claro que hacía centellear el mar. Perroazul, ladrando alegremente, seguía tras el coche donde viajaban sus amigos azules con las largas melenas de las pelucas batidas por el viento.

¡Quiribín, quiribín, quiribín, quiribín! —trotaba el caballo, muy orgulloso de su gran cola celeste y su penacho fino—: ¡Quiribín, quiribín!

Todo resultaba tan agradable y divertido que Martín Colorín y sus hijos, Azulín y Azulosa, aprovechando que estaban de vacaciones, decidieron darle la vuelta al mundo.

Rumbo cangrejo

Rodaba el coche con el alegre grupo por el trillo de la costa, entre fresco hojerío de mangle y caletales, dejando atrás Las Bocas de Camarioca y Varadero, cuando el cochero tiró de las bridas y detuvo el trote de Azulejo.

—Antes de seguir viaje, debemos señalar la ruta —explicó.

Se apearon y deliberaron. Azulín propuso que lo echaran a suerte, lanzando una moneda al aire; pero Martín Colorín era un hombre de gran imaginación y se negó con buenas razones.

—¿Qué clase de trotamundos seríamos si no pensáramos cosas nuevas?

—¿Te parece mejor que arrojemos una piedra al aire? —propuso Azulosa—. Si le da al cachorro, seguiremos rumbo norte; si le da al caballo, indicará el sur; si cae sobre mi hermano, seguiremos rumbo este…

—Y si me da, ¡prepárate! —la interrumpió Azulín, amoscado.

Por acuerdo final, decidieron utilizar un cangrejo, lo que resultaría algo verdaderamente original. Perroazul se encargó de buscar la pieza y salió disparado hasta dar con una profunda cueva donde seguro se escondía el abuelo de los cangrejos de la zona. Probó a sacarlo ladrando desaforadamente, luego escarbó, sin poder llegar al fondo del escondite y, por último, queriendo asustar al animalejo, introdujo su cola motosa por el agujero y la movió como un plumero. Dentro de su refugio, alargando su tenaza, el otro hizo ¡tris! y apretó con su muela el descuidado rabo de Perroazul, que chilló: ¡Auuuu!, y a los dos segundos estaba de vuelta arrastrando su captura. Lo aplaudieron mucho, asegurándole que, además de ser muy valiente, corría mejor que cualquier campeón de campo y pista.

El satico puso a mal tiempo buena cara y aseguró con desfachatez que desde chiquito sabía capturar los cangrejos en aquella forma y que eso no era nada comparado con todo lo que sabía hacer.

Sin hacerle mucho caso, se reunieron para dar comienzo a una ceremonia muy interesante: trazando el cochero una gran cruz sobre la arena, señaló cada extremo de los cuatro brazos con las siglas de los puntos cardinales. Después colocaron en su centro al cangrejo y, a una indicación de Martín, lo dejaron libre. El animal huyó y se perdió entre la yerba. Entonces el hombre se inclinó sobre las huellas dejadas por las ocho patas, las estudió muy atentamente y declaró al final de su pesquisa:

—Iremos tierra adentro. El cangrejo señaló rumbo sur. ¡Arriba todos!

Los pájaros fabulosos

¡Quiribín, quiribín, quiribín…!

Pasaron por Bachiche, mirando sus lozanas huertas y la escuela donde José Martí, blanco y pensativo, parecía esperar a los niños para enseñarles cómo se debe querer a Cuba. Cruzaron cerca del central Humberto Álvarez, que humeaba por su alta chimenea, y luego de atravesar Guásimas y llegar a la curva de Salé, entraron por la carretera de Cantel.

¡Quiribín, quiribín, quiribín…!

¡Qué contento iba Azulejo, qué satisfecho con su penacho de sisal, que batía el viento haciéndolo zumbar como una antena, cuando trotaba entre una doble hilera de palmas reales y piñones floridos! La mañanita era como un pajarito de oro, y el cochero azul, sintiéndose poeta, comenzó a improvisar canciones entre el parejo golpear de los cascos, mientras los muchachos no se cansaban de mirar tanto verde, tanto azul, ¡tanta luz…! De un salto, el cachorro se subió al pescante, siguiendo con los ojos el vuelo de las mariposas.

¡Quiribín, quiribín…!

Al llegar a las ruinas del antiguo ingenio Precioso, los aguardaba una gran sorpresa: en lo más alto de un cedro que tendría cien años, cerca de lo que había sido una opulenta casa colonial, vieron posado un pájaro papalote. El raro ejemplar tenía el pico de loza, las patas de paja trenzada, una gran cresta de papel y alas cuadradas, rojas y transparentes. Su cola mediría muy bien cincuenta metros y estaba formada por una sola pluma muy flexible y de color verde; a su final, como remate, tenía una mota de plumón amarillo. El canto del ave simulaba un silbido agudo, metálico y estridente.

El pasmo de la buena gente del coche pintado no se podría describir. Quedaron quietos, mirando y oyendo, sin atreverse a respirar por miedo a asustarlo. Y en aquel momento les llegó un sonido distinto: una especie de gorjeo muy breve, que siempre se repetía: furilurí, furilurí, furilurí…

…