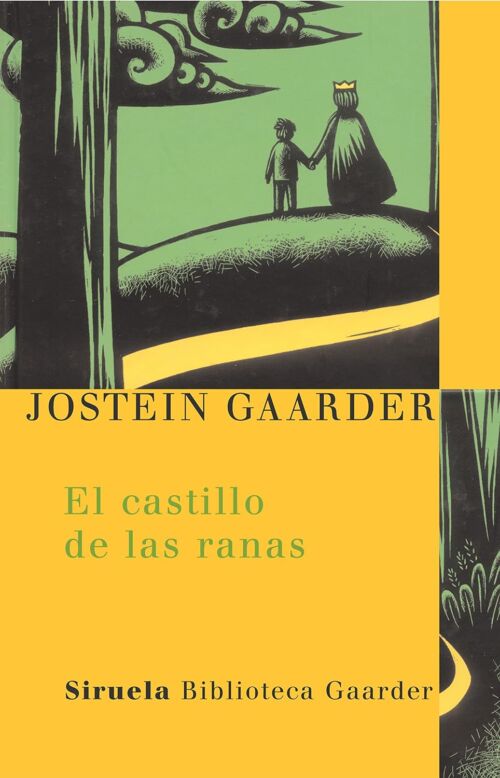

Resumen del libro:

Jostein Gaarder, reconocido por su capacidad para entrelazar la filosofía con la narrativa, nos sumerge en un mundo mágico en su obra “El castillo de las ranas”. Gaarder, autor noruego, es conocido por su obra “El mundo de Sofía”, la cual lo catapultó a la fama internacional como uno de los escritores contemporáneos más destacados en la exploración de temas filosóficos a través de la literatura.

En “El castillo de las ranas”, Gaarder nos presenta a Kristoffer Poffer, un joven que se encuentra con el gnomo Umpin en una noche de invierno, desencadenando un extraordinario viaje en el tiempo que los lleva al verano. En este nuevo escenario, descubren el misterioso fenómeno de las ranas encantadas, que resultan ser príncipes transformados. Kristoffer, tras un beso, libera a Carolus Rex, príncipe del castillo de las ranas, quien le invita a visitar su hogar. Sin embargo, una vez dentro, el castillo revela secretos y desafíos inesperados, llevando a los protagonistas a una aventura donde nada es lo que parece.

La trama se desarrolla entre giros inesperados y enseñanzas filosóficas, explorando temas como la identidad, el miedo y la valentía. Gaarder hábilmente teje una narrativa que atrapa al lector, combinando la fantasía con reflexiones profundas sobre la naturaleza humana.

La relación entre Kristoffer y Umpin es fundamental en la historia, sirviendo como vehículo para explorar conceptos como la amistad y el coraje. Umpin, con su sabiduría y astucia, guía a Kristoffer en su viaje hacia la resolución de la aventura inconclusa en el castillo de las ranas, proporcionándole herramientas para enfrentar y superar el miedo.

En resumen, “El castillo de las ranas” es una obra cautivadora que combina magia, filosofía y aventura de manera magistral. Gaarder invita al lector a sumergirse en un universo donde los límites entre lo real y lo fantástico se desdibujan, dejando una profunda reflexión sobre la naturaleza del ser humano y su relación con el mundo que le rodea.

A Kristoffer.

LA LUZ DE LA LUNA

No recuerdo muy bien cómo empezó todo, pero estoy seguro de que estaba dando un paseo por la nieve helada bajo la luz de la luna. Eso en sí resulta ya bastante raro, porque no es normal que los niños anden solos por el bosque cuando es de noche y la luna cuelga como un enorme globo sobre los abetos. Pero hubo más cosas raras aquella noche.

Al pasar por la gran charca donde papá y yo solíamos tumbarnos boca abajo para cazar renacuajos, descubrí de repente un pequeño gnomo. Eso a lo mejor no habría resultado tan raro si hubiera salido furtivamente de entre los árboles o algo parecido, pero no fue así como llegó.

Yo me había sentado en la nieve a pensar en algo que había olvidado y de repente el gnomo estaba delante de mí. Surgió del aire, como si procediera de algo distinto y entrara en el bosque donde yo estaba. Salvo el gorro rojo que llevan todos los gnomos, iba completamente vestido de verde. Era un poco más bajito que yo aunque adulto, y mucho más que eso.

—Conque sí, ¿eh? —dijo cuando por fin se hizo tan visible como los árboles que nos rodeaban, justo en el instante de sacar un brazo de lo que está al otro lado del aire—. Conque sí, ¿eh? —repitió muy decidido.

A mí me pareció una extraña manera de iniciar una conversación, porque cuando uno no dice nada más que «conque sí» no se tiene mucho más que expresar que el deseo de que conteste el otro.

—¿Conque sí qué? —pregunté con cautela.

Me miró y luego cerró los ojos, apretándolos como si la luz de la luna le molestara.

—Conque de paseo —dijo.

Pero tampoco eso era decir mucho, porque los dos sabíamos que estaba dando un paseo, encontrándonos donde nos encontrábamos, en la nieve, delante de la charca de las salamandras.

Me entraron ganas de decirle que no sólo para engañarle, pero me limité a decir:

—Para eso hacen falta dos.

A mí me pareció una respuesta muy adecuada, pero a él no.

—No hacen falta dos para pasear en pijama a la luz de la luna —dijo.

Miré mi pijama azul claro, con dibujos de coches y motos. No se me había ocurrido pensar que iba en pijama, y al mirarme me entraron ganas de esconderme. Pero no resulta fácil esconderse de un gnomo que acaba de pillarte en flagrante delito.

—Resulta muy cómodo, haga frío o haga calor —dije con voz lo más adulta posible—. Y si a ti te resulta misterioso que yo vaya en pijama, a mí me resulta mucho más misterioso que seas un gnomo.

Al parecer, el gnomo se había propuesto ganar la batalla, porque volvió a señalarme con el dedo y dijo:

—Creo que lo más misterioso de todo es que vayas descalzo por la nieve. Tienes que ser muy pobre para no tener siquiera un par de zapatillas.

Me miré los pies y me dio aún más vergüenza que cuando descubrí lo del pijama. Vi que iba descalzo y noté frío en los dedos de los pies. Pensé que un cálido edredón me habría venido muy bien, pero era una idea tan ridícula que ni me atreví a mencionarla, pues uno no suele pasear por el bosque con un pesado edredón a cuestas, aunque haya nieve helada y luz de luna.

—Mis papás son muy ricos —dije—. Vivimos, por ejemplo, en una gran casa con terraza y tumbonas. Si quisieran podrían comprarme más de mil zapatillas, pero han dicho que es sano andar descalzo, y algunas veces dicen que soy un pequeño príncipe.

Se fijó en la última frase.

—¿Y cómo se llama el príncipe? —preguntó después de hacerme una profunda reverencia.

—Me llamo Kristoffer Poffer —contesté ceremoniosamente. No era del todo verdad, pero no podía decirle que me llamaba algo tan común como Kristoffer Hansen porque, en ese caso, no se habría creído que yo era un auténtico príncipe.

—Muy interesante —comentó—, pues he leído en un viejo libro que a esa clase de príncipes les gustan muchísimo las tortitas con mermelada de fresa y, casualmente, acabo de hacer un montón de tortitas y en el jardín tengo fresas de sobra.

Yo no le creí. Cuando los mayores quieren hacerse los importantes siempre presumen de saber hacer tortitas y cosas así. Miré la nieve y pensé que no estábamos en época de fresas. Pero no me atreví a protestar, porque sabía que los gnomos son mucho más listos que los niños.

Si no hubiera sido por el gorro rojo y todas las arrugas que tenía en la cara, habría pensado que era un niño. Me di cuenta de que estaba un poco triste a pesar de esos ojos tan azules como dos grandes arándanos.

—¿Quieres probar? —preguntó.

—¿Los arándanos? —respondí asustado.

Sacudió la cabeza durante un buen rato antes de contestar:

—Aquí vengo yo, invito a un solitario caminante nocturno a tortitas recién hechas con mermelada de fresa, lo hago a pesar de que va descalzo por la nieve, ¿y qué hace el pequeño príncipe Poffer? Pues le da por pedir arándanos. Precisamente situaciones como ésa han convertido a los gnomos de este bosque en un pueblo muy triste, tú mismo lo has dicho hace un momento: Un poco triste, dijiste.

Tuve que pararme a pensar en si había dicho eso, porque recordaba haberlo pensado nada más, y no es exactamente lo mismo.

—En realidad estamos discutiendo un problema muy sencillo —prosiguió el gnomo—. ¿Quieres comer tortitas con mermelada de fresa de cosecha propia, o prefieres andar en la penumbra? Porque las tortitas con mermelada de fresa están en el menú, ¿sabes?

Hablaba igual que mi padre. Siempre solía preguntar qué había en el menú. Yo siempre había creído que decir menú era lo mismo que decir cocina eléctrica, porque era donde estaba la comida, pero no veía ninguna cocina eléctrica bajo la luz de la luna.

—¡Pero si no tienes cocina! —exclamé.

Se quedó boquiabierto. Luego empezó a rascarse las orejas.

—Tendrás que perdonarme, príncipe Poffer, pero se me ha debido de meter algo en los oídos, porque no oigo lo que dices.

—No tienes cocina eléctrica —repetí.

—No se puede ir cargado con una cocina cada vez que se da una vuelta para ver la luna —explicó.

Entonces me toqué las orejas, pues necesitaba comprobar si seguían en su sitio o se habían caído. Afortunadamente seguían ahí, igual que mi nariz.

Noté que los pies se me estaban quedando cada vez más fríos.

—Desgraciadamente hay algo de corriente aquí —dijo la figura del gorro rojo—. Y en realidad no es de extrañar, porque todo el bosque está abierto de par en par.

Cuando dijo «abierto de par en par» me entró enseguida miedo de que apareciera un león o un lobo con la boca abierta. A decir verdad, me entró miedo de lo que podríamos llegar a decir si seguíamos hablando. Por eso dije:

—Acepto con mucho gusto comer tortitas con mermelada de fresa si siguen estando en el menú.

Entonces sonrió ampliamente y se relamió dos veces, una hacia cada lado.

—Ha sido una decisión madura —dijo—, y muy oportuna, porque precisamente tengo la casa llena de fresas maduras.

Yo no veía ni casa ni fresas. Lo único que veía era la luz de la luna sobre los árboles y la nieve helada.

—¿Dónde está la casa de las fresas? —pregunté tímidamente.

—Está en medio del verano —contestó—. A la vuelta de la esquina. Pero no se permite ir en pijama.

Apenas hubo pronunciado estas palabras cuando me encontré vestido con otra ropa: unos pantalones de seda verde y una camisa de seda tan roja como las fresas.

Me quedé muy sorprendido, pero hice como si nada.

—Tienes que darme la mano, Kristoffer Poffer —dijo….

Me acordé de que no sabía cómo se llamaba, y mi madre me había dicho que no fuera a casa de desconocidos. Seguro que eso incluía también a los gnomos.

—¿Cómo te llamas? —pregunté.

Extendió un brazo e hizo una profunda reverencia.

—Sólo me llamo Umpin.

Me cogió de la mano y nos salimos de la imagen invernal. Al llegar al otro lado, nos encontramos con un cálido día de verano. Estábamos justo en el mismo sitio, delante de la charca de las salamandras, cogidos de la mano. Pero ahora brillaba el sol.

…