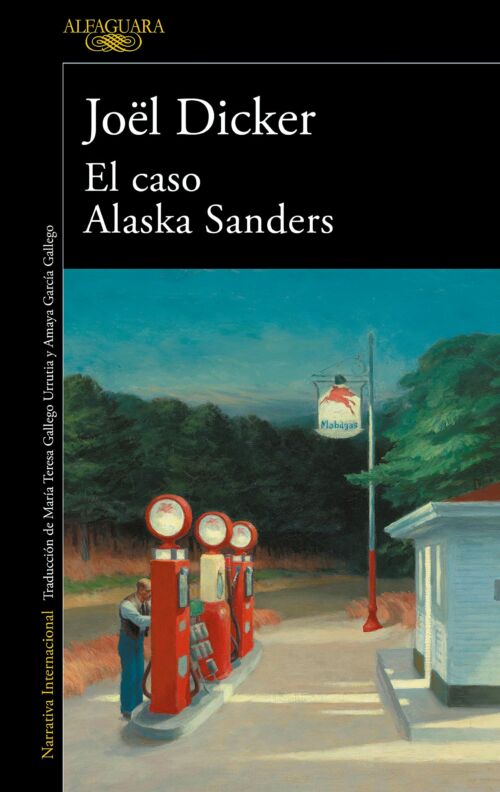

El caso Alaska Sanders

Resumen del libro: "El caso Alaska Sanders" de Joël Dicker

«Sé lo que has hecho». Este mensaje, encontrado en el bolsillo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al borde del lago de Mount Pleasant, una pequeña localidad de New Hampshire, es la clave de la nueva y apasionante investigación que, once años después de poner entre rejas a sus presuntos culpables, vuelve a reunir al escritor Marcus Goldman y al sargento Perry Gahalowood. En esta Ocasión contarán con la inestimable ayuda de una joven agente de policía, Lauren Donovan, empeñada en resolver la trama de secretos que se esconde tras el caso. A medida que vayan descubriendo quién era realmente Alaska Sanders, irán resurgiendo también los fantasmas del pasado y, entre ellos, especialmente el de Harry Quebert.

Una nueva intriga literariamente adictiva, con la estructura en varios tiempos, las vueltas de tuerca y el ritmo trepidante que son el sello inconfundible de Joël Dicker, «un fenómeno planetario» (Babelia).

El día antes del asesinato

Viernes 2 de abril de 1999

La última persona que la vio con vida fue Lewis Jacob, el dueño de una gasolinera situada en la carretera 21. Eran las siete y media de la tarde cuando se dispuso a salir de la tienda aneja a los surtidores. Se llevaba a su mujer a cenar para celebrar su cumpleaños.

—¿De verdad que no te importa cerrar? —le preguntó a la empleada que estaba en la caja.

—Ningún problema, señor Jacob.

—Gracias, Alaska.

Lewis Jacob se quedó un momento mirando a la joven: una preciosidad. Un rayo de sol. ¡Y tan simpática! En los seis meses que llevaba trabajando allí le había cambiado la vida.

—¿Y tú? —le preguntó—. ¿Tienes planes para esta noche?

—Tengo una cita. —Sonrió.

—Por la cara que pones, parece algo más que una cita.

—Una cena romántica —confesó ella.

—Walter es un chico con suerte —dijo Lewis—. ¿Así que os van mejor las cosas?

Por toda respuesta, Alaska se encogió de hombros.

Lewis se arregló el nudo de la corbata en el reflejo de una luna del escaparate.

—¿Qué tal estoy? —preguntó.

—Está perfecto. Venga, lárguese ya, que va a llegar tarde.

—Buen fin de semana, Alaska. Hasta el lunes.

—Buen fin de semana, señor Jacob.

Volvió a sonreírle. Esa sonrisa no se le iba a olvidar nunca.

A la mañana siguiente, a las siete, Lewis Jacob estaba de vuelta para abrir la gasolinera. Nada más entrar echó el cerrojo de la tienda mientras se preparaba para recibir a los primeros clientes. De pronto, sonaron unos golpes frenéticos en la puerta acristalada. Se dio la vuelta y vio a una joven corredora, con la cara desencajada, soltando alaridos. Se apresuró a abrir y ella se le echó encima al tiempo que gritaba: «¡Llame a la policía! ¡Llame a la policía!».

Esa mañana, el destino de una pequeña ciudad de New Hampshire iba a dar un vuelco.

Prólogo

SOBRE LO QUE SUCEDIÓ EN 2010

Los años entre 2006 y 2010, a pesar de los triunfos y la gloria, han quedado inscritos en mi memoria como unos años difíciles. Sin duda fueron las montañas rusas de mi existencia.

Así pues, en el momento de contaros la historia de Alaska Sanders, que apareció muerta el 3 de abril de 1999 en Mount Pleasant, New Hampshire, y antes de explicaros cómo acabé metido en una investigación criminal que duraba ya once años y sobre la que trata este libro, tengo que retrotraerme brevemente al contexto personal en el que me hallaba en ese instante y, más concretamente, a la trayectoria de mi joven carrera como escritor.

Había arrancado de forma fulminante en 2006 con una primera novela de la que se vendieron millones de ejemplares. Con apenas veintiséis años entraba en el reservadísimo club de los escritores ricos y famosos, y me veía propulsado al cénit de las letras estadounidenses.

Pero no había tardado en descubrir que la gloria no carecía de consecuencias; quienes siguen mi trayectoria desde los comienzos saben hasta qué punto el éxito inmenso de mi primera novela iba a desestabilizarme. Atenazado por la celebridad, me veía incapaz de escribir. Escritor averiado, inspiración averiada, crisis de la página en blanco. La caída.

Luego llegó el caso Harry Quebert, del que seguramente habréis oído hablar. El 12 de junio de 2008, exhumaron el cuerpo de Nola Kellergan —desaparecida en 1975 a la edad de quince años— en el jardín de Harry Quebert, leyenda de la literatura estadounidense. Ese caso me afectó mucho: Harry Quebert había sido profesor mío en la universidad, pero sobre todo era por entonces mi amigo más íntimo. No podía creer que fuera culpable. Solo contra todos, recorrí New Hampshire para investigar por mi cuenta. Y, aunque al fin conseguí demostrar la inocencia de Harry, los secretos que descubrí sobre él destrozaron nuestra amistad.

De esa investigación saqué un libro: La verdad sobre el caso Harry Quebert, publicado a mediados del otoño de 2009, cuyo inmenso éxito me situó como escritor de importancia nacional. Ese libro era la confirmación que mis lectores y la crítica llevaban esperando desde mi primera novela para darme el espaldarazo definitivo. No era ya un prodigio efímero, una estrella fugaz que se había tragado la noche, un rastro de pólvora ya consumida: a partir de ahí era un escritor que contaba con el reconocimiento del público y con la legitimación de sus pares. Sentí un inmenso alivio. Como si me hubiera recuperado a mí mismo después de tres años extraviado en el desierto del éxito.

Así fue como durante las últimas semanas del año 2009 se adueñó de mí una sensación de serenidad. La noche del 31 de diciembre celebré la llegada del Año Nuevo en Times Square, entre una jubilosa muchedumbre. No había cumplido con esa tradición desde 2006. Desde que se publicó mi primer libro. Esa noche, anónimo entre los anónimos, me sentí bien. Se me cruzó la mirada con la de una mujer que me gustó en el acto. Estaba bebiendo champán. Me ofreció la botella con una sonrisa.

Cuando vuelvo a pensar en lo que ocurrió en los meses siguientes, rememoro esa escena que me brindó la ilusión de haber hallado por fin el sosiego.

Los acontecimientos del año 2010 iban a demostrar que estaba equivocado.

El día del asesinato

3 de abril de 1999

Eran las siete de la mañana. Corría sola, siguiendo la carretera 21, por un paisaje de verdor. Con la música en los oídos, avanzaba a muy buen ritmo. A zancadas veloces, controlando la respiración; dentro de dos semanas tomaría la salida en el maratón de Boston. Estaba lista.

Le dio la sensación de que era un día perfecto; los rayos del sol naciente caían sobre los campos de flores silvestres, tras los cuales se erguía el inmenso bosque de White Mountain.

No tardó en llegar a la gasolinera de Lewis Jacob, a siete kilómetros exactos de su casa. En principio no tenía previsto ir más allá, sin embargo decidió prolongar un poco el esfuerzo. Dejó atrás la gasolinera y siguió hasta el cruce de Grey Beach. Torció entonces por el camino de tierra que los veraneantes tomaban por asalto los días demasiado calurosos. Llevaba a un aparcamiento del que partía un sendero peatonal que se internaba en el bosque de White Mountain hasta llegar a una extensa playa de guijarros a orillas del lago Skotam. Al cruzar el aparcamiento de Grey Beach, vio de pasada un descapotable azul con matrícula de Massachusetts. Enfiló el camino y se dirigió a la playa.

Estaba llegando a la linde de los árboles cuando divisó, junto al lago, una silueta que la hizo detenerse en seco. Necesitó unos segundos para caer en la cuenta de lo que estaba ocurriendo. El espanto la dejó paralizada. Él no la había visto. Ante todo no hacer ruido, no revelar su presencia: si la veía, a la fuerza la atacaría también a ella. Se escondió detrás de un tronco.

La adrenalina le devolvió fuerzas para marcharse sigilosamente, a rastras, por el sendero; luego, cuando le pareció que estaba fuera de peligro, arrancó a toda velocidad. Corrió como no había corrido nunca. Había salido sin el móvil deliberadamente. ¡Cuánto se arrepentía ahora!

Volvió a la carretera 21. Tenía la esperanza de que pasara un coche, pero nada. Se sentía sola en el mundo. Entonces se marcó un esprint hasta la gasolinera de Lewis Jacob. Allí conseguiría ayuda. Cuando llegó por fin, sin resuello, se encontró con la puerta cerrada, pero, al ver dentro al dueño, se puso a golpearla hasta que le abrió. Se le echó encima al tiempo que vociferaba:

—¡Llame a la policía! ¡Llame a la policía!

EXTRACTO DEL INFORME POLICIAL

DECLARACIÓN DE PETER PHILIPPS

[Peter Philipps es agente de la policía de Mount Pleasant desde hace unos quince años. Fue el primer policía en llegar al lugar de los hechos. Su testimonio se recogió en Mount Pleasant el 3 de abril de 1999].

Cuando oí la llamada de la central sobre lo que estaba ocurriendo en Grey Beach, lo primero que pensé es que lo había entendido mal. Pedí al operador que lo repitiera. Estaba en el sector de Stove Farm, que no pilla muy lejos de Grey Beach.

¿Fue usted allí directamente?

No, primero me paré en la gasolinera de la carretera 21, desde donde la testigo había llamado a emergencias. En vista de la situación, me parecía importante hablar con ella antes de intervenir. Saber a qué atenerme en la playa. La testigo en cuestión era una joven aterrada. Me contó lo que acababa de ocurrir. En los quince años que llevo en el cuerpo nunca me había enfrentado a una situación semejante.

¿Y luego?

Acudí directamente al lugar de los hechos.

¿Fue usted solo?

No tuve elección. No había ni un minuto que perder. Tenía que encontrarlo antes de que escapara.

¿Qué ocurrió luego?

Conduje como un loco desde la gasolinera hasta el aparcamiento de Grey Beach. Al llegar, me fijé en un descapotable azul con matrícula de Massachusetts. Luego agarré la escopeta y fui por el camino del lago.

¿Y qué…?

Cuando llegué a la playa, todavía estaba allí, ensañándose con esa pobre chica. Le grité que parase, alzó la cabeza y me miró fijamente. Se me empezó a acercar despacio. Comprendí en el acto que éramos él o yo. Quince años de servicio y nunca había disparado un tiro. Hasta esta mañana.

Primera parte

DE LAS CONSECUENCIAS DEL ÉXITO

Una nieve primaveral caía sobre los inmensos hangares, situados a orillas del San Lorenzo, que albergaban los estudios cinematográficos. Allí llevaba unos meses rodándose la adaptación al cine de mi primera novela, ConG de Goldstein.

1. Después del caso Harry Quebert

Montreal, Quebec

5 de abril de 2010

Los azares del calendario habían querido que el inicio del rodaje coincidiera con la publicación de La verdad sobre el caso Harry Quebert. Con el impulso de mi éxito en librerías, la película ya estaba despertando un entusiasmo generalizado y las primeras imágenes habían dado mucho que hablar en Hollywood.

Mientras fuera de los estudios los copos de nieve revoloteaban con el viento, en el interior cualquiera hubiese creído que era pleno verano: un sol de justicia parecía acribillar a los actores y a los extras, bajo la luz de los potentes focos en el decorado de una calle muy concurrida y de sobrecogedor realismo. La escena era una de mis favoritas del libro: en la terraza de un café, entre una muchedumbre de transeúntes, ambos protagonistas, Mark y Alicia, vuelven a encontrarse por fin tras haberse perdido de vista durante años. No necesitan hablar, les basta con las miradas para recuperar el tiempo perdido el uno sin la otra.

Sentado detrás de los monitores de control, yo presenciaba la toma.

—¡Corten! —exclamó de pronto el director, truncando ese pasajero estado de gracia—. ¡Esta vale!

A su lado, el primer ayudante repitió la orden por la radio:

—Esta vale. Se acabó por hoy.

En el acto, el plató se convirtió en un hormiguero: los técnicos recogieron el material mientras los actores regresaban a los camerinos ante la mirada decepcionada de los extras, a quienes les hubiera gustado un cruce de palabras, una foto o un autógrafo.

Por mi parte, me quedé deambulando por el decorado. La calle, las aceras, las farolas, los escaparates: qué real parecía todo. Entré en el café, admiradísimo con el esmero en los detalles. Me daba la impresión de andar paseándome por mi novela. Me metí detrás de la barra, rebosante de sándwiches y de bollería: todo cuanto se veía en la pantalla tenía que parecer de verdad.

Esa contemplación duró poco. Una voz me arrancó de mis pensamientos.

—¿Está usted atendiendo, Goldman?

Era Roy Barnaski, el excéntrico director general de Schmid & Hanson, la editorial que me publicaba. Había llegado por sorpresa de Nueva York esa misma mañana.

—¿Un café, Roy? —le ofrecí, cogiendo una taza vacía.

—Póngame mejor uno de esos sándwiches, me muero de hambre.

No tenía ni idea de si esas cosas eran comestibles, pero, sin comprobarlo, le alargué a Roy uno mixto de pavo y queso.

—¿Sabe, Goldman? —me dijo tras hincarle el diente glotonamente a las gruesas rebanadas—. ¡Esta película va a ser sonada! De hecho, tenemos prevista una edición especial de ConG de Goldstein. ¡Va a ser algo sensacional!

Quienes hayan leído La verdad sobre el caso Harry Quebert están muy al tanto de mis relaciones ambivalentes con Roy Barnaski. Para el resto, baste con saber que la afinidad de Roy con sus autores variaba en función del dinero que le hacían ganar. En mi caso, mientras que dos años atrás quería crucificarme por no haber entregado la novela a tiempo, el récord de ventas de La verdad sobre el caso Harry Quebert me otorgaba en adelante un lugar privilegiado en su panteón de gallinas de los huevos de oro.

—Debe de estar flotando en una nubecita, Goldman —continuó Barnaski, que no parecía darse cuenta de que me estaba estorbando—. El éxito del libro y, ahora, esta película. ¿Se acuerda de hace dos años, cuando hice todo lo habido y por haber para que el papel de Alicia fuera para Cassandra Pollock y usted me lo reprochó tanto? ¿Ve como valía la pena? ¡Todo el mundo coincide en que está sensacional!

—Voy a tardar en olvidar eso, Roy. Le hizo usted creer a todo el mundo que estábamos liados.

—¡Y ahí tiene el resultado! ¡Siempre tengo buenas intuiciones, Goldman! ¡Por eso soy el jefazo! De hecho, si he venido es para hablarle de un tema muy importante.

En el preciso momento en que lo vi aterrizar de improviso en el rodaje, supe que no había venido a Montreal sin una buena razón.

—¿De qué se trata? —pregunté.

—Es una noticia que va a gustarle, Goldman. Quería comunicársela de viva voz.

Barnaski se andaba con miramientos, no era buena señal.

—Vaya al grano, Roy.

Se decidió.

—¡Estamos a punto de conseguir un contrato de adaptación de La verdad sobre el caso Harry Quebert con la MGM! ¡Va a ser algo tremendo! Tan tremendo que les gustaría firmar un principio de acuerdo enseguida.

—Me parece que no quiero que se haga una película —contesté, muy seco.

—Espere a ver el contrato, Goldman. ¡Solo con firmarlo ya se embolsa usted dos millones de dólares! Garabatea su nombre al pie de una hoja y, ¡zas!, le caen dos millones de dólares en la cuenta corriente. ¡Y eso por no mencionar los derechos sobre los beneficios de taquilla y todo lo demás!

Yo no tenía ninguna gana de andar argumentando.

—Cuénteselo a mi agente o a mi abogado —sugerí para zanjar el asunto, lo que irritó una barbaridad a Barnaski.

—¡Si me interesara la opinión de ese agente de mierda suyo, Goldman, no habría venido hasta aquí!

—¿El asunto no podía esperar hasta que volviera a Nueva York?

—¿Hasta que volviera a Nueva York? ¡Es usted peor que el viento, Goldman, no puede estarse quieto!

—A Harry no le gustaría una película. —Torcí el gesto.

—¿Harry? —se atragantó Barnaski—. ¿Harry Quebert?

—Sí, Harry Quebert. Y no hay más que hablar: no quiero una película porque no quiero volver a meterme ahí dentro. Quiero olvidarme de ese caso. Quiero pasar página.

—¡Menudo bebé llorica está usted hecho! —se indignó Barnaski, que no soportaba que le llevasen la contraria—. ¡Le ofrecen un cacillo de caviar, pero Bebé Goldman se pone caprichoso y no quiere abrir la boca!

Yo ya había oído bastante. Barnaski se arrepintió de haberme violentado e intentó recoger velas poniendo una voz meliflua:

—¡Marcus, hombre, déjeme que le explique el proyecto! Ya verá como cambia de opinión.

—Voy a empezar por cambiar de aires.

—¡Vamos a cenar juntos esta noche! He reservado en un restaurante del casco viejo de Montreal. ¿Le parece bien a las ocho?

—Esta noche ya he quedado, Roy. Hablamos en Nueva York.

Lo dejé plantado con su sucedáneo de sándwich en la mano y me fui del decorado, camino de la entrada principal de los estudios. Justo antes de llegar a las grandes puertas de vaivén había un puesto de comida. Todos los días, después del rodaje, me paraba allí para tomarme un café. Estaba siempre la misma camarera. Me alargó un vaso de cartón lleno de café antes incluso de que despegase los labios. Sonreí para darle las gracias y ella me devolvió la sonrisa. La gente me sonríe a menudo. Pero ya no sé si me sonríe a mí, el congénere humano al que están viendo, o al escritor al que han leído. Precisamente, y tras sacarlo de debajo de la barra, la joven enarboló un ejemplar de La verdad sobre el caso Harry Quebert.

—Lo acabé anoche —me dijo—. ¡Ay, este libro no hay quien lo suelte! ¿Podría usted firmármelo?

—Con mucho gusto. ¿Cómo se llama?

—Deborah.

Deborah, claro. Ya me lo había dicho dos veces.

Me saqué un bolígrafo del bolsillo y escribí en la portadilla la frase ridícula que utilizaba para las dedicatorias:

Para Deborah,

que ahora ya conoce toda la verdad sobre el caso Harry Quebert.

Marcus Goldman

—Que tenga un buen día, Deborah —me despedí al entregarle el libro.

—Que tenga un buen día, Marcus. ¡Hasta mañana!

—Mañana me vuelvo a Nueva York. Estaré aquí dentro de una semana.

—Hasta pronto entonces.

Cuando estaba a punto de alejarme, me retuvo.

—¿Ha vuelto a verlo? —me preguntó.

—¿A quién?

—A Harry Quebert.

—No, no he vuelto a saber nada de él.

Crucé la puerta de los estudios y me metí en el coche que me estaba esperando. «¿Ha vuelto a ver a Harry Quebert?». Desde la publicación del libro no habían dejado de preguntármelo. Y en todas las ocasiones me esforzaba en responder como si la pregunta no me inmutase. ¡Como si no pensara en ello a diario! ¿Dónde estaba Harry? ¿Y qué había sido de él?

Tras bordear el San Lorenzo, el coche se dirigió hacia el centro de Montreal, cuyos rascacielos no tardé en ver alzándose ante mí. Me gustaba esta ciudad. Me sentía a gusto en ella. Quizá porque tenía a alguien esperándome allí. Desde hacía unos meses, por fin había una mujer en mi vida.

En Montreal, me alojaba en el Ritz-Carlton, siempre en la misma suite del último piso. Acababa de cruzar las puertas del hotel cuando me paró el recepcionista para informarme de que me estaban esperando en el bar. Sonreí, ella ya había llegado.

La encontré sentada a una mesa discreta, junto a la chimenea, tomándose a sorbitos un Moscow Mule, aún con el uniforme de piloto. Cuando me vio de lejos, se le iluminó la cara. Me besó, la abracé. Cuanto más la veía, más me gustaba.

Raegan tenía treinta años, igual que yo. Era piloto de línea en Air Canada. Llevábamos más de tres meses viéndonos. A su lado, la vida me parecía más plena, más realizada. Era un sentimiento tanto más fuerte cuanto que me había costado muchísimo conocer a alguien que me gustara de verdad.

La última relación seria la había tenido cinco años antes —una chica llamada Emma Matthews— y no había durado más que unos pocos meses. Así que, nada más acabar La verdad sobre el caso Harry Quebert, me prometí dedicarme a mi vida amorosa. Tuve, pues, un buen número de aventuras, pero sin mucho éxito que digamos. Quizá me metí demasiada presión. Todos mis encuentros acababan pareciendo siempre entrevistas de trabajo: mientras observaba a la mujer con la que apenas llevaba hablando unos minutos, me preguntaba si sería una buena compañera y una buena madre para mis hijos. Y en el acto se presentaba mi madre, surgiendo de mi mente, como una intrusa. Agarraba una silla vacía, se sentaba al lado de la desdichada y se ponía a sacarle una ristra de defectos. Y mi madre —o más bien su fantasma— se convertía en árbitro de la cita. Me cuchicheaba, aplicándole una expresión trillada que le gustaba mucho: «Markie, ¿tú crees que esta es la definitiva?». Como si hubiera que comprometerse para toda la vida, cuando en el fondo ni siquiera sabíamos si llegaríamos vivos a la noche. Y, como mi madre contaba con que yo tuviera un gran porvenir, añadía: «Oye, Markie, ¿tú te ves en la Casa Blanca, en la ceremonia de entrega de la Medalla de la Libertad, con esta chica del brazo?». Esta frase solía decirla con desdén, como para hacerme renunciar. Y yo renunciaba. Así fue como mi pobre madre, sin saberlo, no hizo sino prolongar mi soltería. Hasta que, también gracias a ella, conocí a Raegan.

*

Tres meses antes

31 de diciembre de 2009

Como todas las Nocheviejas, había ido a Montclair, en New Jersey, a ver a mis padres. Estábamos tomando café en el salón cuando mi madre soltó esta frase tonta que decía a veces y que me irritaba sobremanera:

—¿Qué podemos desearte para el año nuevo, cariño, a ti que ya tienes de todo?

—Recuperar a un amigo perdido —respondí algo molesto.

—¿Se te ha muerto un amigo? —se preocupó mi madre, que no había pillado la alusión.

—Me refiero a Harry Quebert —aclaré—. Me gustaría volver a verlo. Saber qué ha sido de él.

—¡Harry Quebert, que se vaya al infierno! ¡No te ha traído más que problemas! Los amigos de verdad no traen problemas.

—Me ha servido para convertirme en escritor. Se lo debo todo.

—¡Tú no le debes nada a nadie, aparte de a tu madre, a quien le debes la vida! ¡Markie, no necesitas amigos, necesitas una novia! ¿Por qué no tienes novia? ¿No quieres darme nietos?

—Es difícil conocer a alguien, mamá.

Mi madre se esforzó en suavizar el tono.

—Pero, cariño, es que creo que le echas pocas ganas a conocer a alguien. No sales todo lo que deberías. Sé que a veces te pasas horas mirando un álbum de fotos tuyas y de Harry Quebert.

—¿Y tú cómo sabes eso? —pregunté sorprendido.

—Me lo ha dicho tu asistenta.

—¿Desde cuándo hablas con mi asistenta?

—¡Desde que ya no me cuentas nada!

En ese momento, me fijé casualmente en una foto enmarcada: en ella aparecían mi tío Saul, mi tía Anita y mis primos, Hillel y Woody, en Florida.

—¿Sabes? Si tu tío Saul…

—¡No hablemos de eso, mamá, por favor!

—Yo solo quiero que seas feliz, Markie. No hay razón alguna para que no lo seas.

Tenía ganas de irme. Me levanté y cogí la chaqueta.

—¿Qué haces esta noche, Markie? —me preguntó mi madre.

—Salgo con unos amigos —mentí, para tranquilizarla.

Le di un beso a ella, otro a mi padre y acto seguido me marché.

Mi madre tenía razón: conservaba en casa un álbum en el que me enfrascaba cada vez que me ponía nostálgico. De hecho, eso fue lo que hice al volver a Nueva York. Me serví un vaso de whisky y hojeé el álbum. La última vez que había visto a Harry fue exactamente un año antes, una noche de diciembre de 2008, cuando se presentó en mi casa para un último encuentro cara a cara. Desde entonces, ni una triste señal de vida. Al querer demostrar su inocencia en el crimen del que lo acusaban y limpiar su honra, lo había perdido. Lo echaba muchísimo de menos.

Por supuesto, había intentado dar con su pista, pero en vano. Estuve volviendo con regularidad a Aurora, en New Hampshire, donde él vivió los últimos treinta años. Me había pasado horas recorriendo esa pequeña ciudad. Horas vagabundeando por delante de su casa de Goose Cove. Hiciera el tiempo que hiciera, fuera la hora que fuera. Volver a dar con él. Poder repararlo todo. Pero Harry no reaparecía nunca.

Estaba enfrascado en mi álbum, dándole vueltas a los recuerdos de lo que ambos habíamos sido, cuando sonó el teléfono fijo. Por un momento, creí que era él. Me apresuré a cogerlo. Era mi madre.

—¿Por qué contestas, Markie? —me riñó.

—Porque me has llamado, mamá.

—Markie, ¡es Nochevieja! ¡Me dijiste que ibas a casa de unos amigos! ¡No me digas que estás solo en tu casa mirando esas malditas fotos! Le voy a tener que pedir a tu asistenta que las queme.

—Voy a despedirla, mamá. Por tu culpa, una mujer cumplidora acaba de quedarse sin trabajo. ¿Estás contenta?

—¡Sal de casa, Markie! Me acuerdo de cuando estabas en secundaria e ibas a Times Square para cambiar de año. ¡Llama a unos amigos y sal! ¡Es una orden!

No se desobedece a una madre.

Así fue como acabé en Times Square, solo, porque la verdad es que en Nueva York no tenía amigos a quienes llamar. Al llegar a las proximidades de la plaza, que llenaban cientos de miles de personas, me sentí bien. En paz. Dejé que me llevase la marea humana. Fue en ese momento cuando me encontré con una chica que bebía de una botella de champán. Me sonrió. Me gustó en el acto.

Al dar las doce, la besé. Así fue como Raegan entró en mi vida.

*

Después de conocernos, Raegan fue a verme varias veces a Nueva York y, cuando yo iba a los rodajes, quedábamos en Montreal. En el fondo, tres meses de trato más tarde, apenas si nos conocíamos aún. Planeábamos los encuentros entre dos vuelos o dos días de rodaje. Pero esa noche de abril, en el bar del Ritz de Montreal, sentía por ella algo muy intenso. Y, mientras estábamos hablando de algo-que-ya-ni-recuerdo, aprobó con nota el test materno: me la imaginaba en diferentes situaciones de la vida y, en cada una de ellas, la veía perfectamente a mi lado.

Raegan volaba al día siguiente a las siete de la mañana a Nueva York-JFK. Cuando le propuse salir a cenar, ella sugirió que mejor nos quedásemos en el hotel.

—El restaurante del hotel está muy bien —dije.

—Tu habitación está aún mejor. —Sonrió.

Nos encerramos en mi suite para pasar la velada. Estuvimos mucho rato relajándonos en la gigantesca bañera mientras por el ventanal, resguardados en la espuma y el agua calentita, admirábamos la nieve que seguía cayendo sobre Montreal. Luego llamamos al servicio de habitaciones. Todo parecía fácil, reinaba entre los dos una ósmosis. Lo único que lamentaba era no poder pasar más tiempo con Raegan. Los motivos: la distancia geográfica (yo vivía en Nueva York y ella en una ciudad pequeña a una hora del sur de Montreal, donde yo ni siquiera había ido aún), pero sobre todo sus horarios restrictivos de piloto, que la tenían acaparada. De hecho, este reencuentro no se libró de esa pauta y, una vez más, la noche fue corta: a las cinco de la mañana, cuando el hotel aún dormía, Raegan y yo estábamos acabando de prepararnos. Por la puerta del cuarto de baño, la estuve contemplando. Con el pantalón del uniforme puesto y aún en sujetador, se maquillaba mientras bebía una taza de café. Nos fuimos los dos a Nueva York, pero por separado. Ella, por los aires; yo, por carretera, pues había ido a Montreal en coche. La llevé al aeropuerto Trudeau. En el momento en que me paraba delante de la terminal, Raegan me preguntó:

—¿Por qué no viniste en avión, Marcus?

Titubeé un instante: no podía confesarle razonablemente lo que justificaba mi elección.

—Me gusta la carretera entre Nueva York y Montreal —mentí.

Esa explicación solo le resultó satisfactoria a medias.

—Tranquilízame: ¿no te dará miedo el avión?

—Claro que no.

Me besó y me premió con un «a pesar de todo me gustas mucho».

—¿Cuándo te vuelvo a ver? —inquirí.

—¿Cuándo vuelves a Montreal?

—El 12 de abril.

Miró la agenda.

—Pasaré la noche en Chicago y empalmo con una semana de viajes de ida y vuelta a Toronto.

Me notó la decepción en la cara.

—Luego tengo una semana de permiso. Te prometo que entonces tendremos tiempo para pasarlo juntos. Nos encerraremos en tu habitación del hotel y no nos moveremos de ahí.

—¿Y si nos fuéramos unos días? —sugerí—. Ni Nueva York ni Montreal. Solos tú y yo en alguna parte.

Asintió con la cabeza, con convicción, brindándome su mejor sonrisa.

—Me gustaría mucho —susurró, como si se tratase de una confidencia admisible a medias.

Me dio un beso muy largo y salió del coche, dejándome albergar enormes esperanzas sobre lo que podríamos llegar a ser juntos. Mientras la miraba desaparecer en el edificio del aeropuerto, decidí adelantarme a los acontecimientos y organizar una escapada a un hotel de las Bahamas que me habían elogiado: Harbour Island. Sin más demora, tecleé en el móvil y consulté la página web del hotel. El lugar, cobijado en una isla privada, parecía paradisiaco. Aquí era donde íbamos a pasar su semana de permiso: en una playa de arena fina a orillas de un mar turquesa. Hice la reserva sobre la marcha y emprendí la ruta para Nueva York.

Crucé los Cantons-de-l’Est hasta Magog —donde me detuve para comprar un café—, antes de bajar hacia la pequeña ciudad de Stanstead, limítrofe con Estados Unidos, de la que quizá hayáis oído hablar porque allí está la única biblioteca del mundo a caballo entre dos países.

En el momento de cruzar la frontera, el agente de aduanas estadounidense que me miró el pasaporte me preguntó por mera rutina de dónde venía y adónde iba. Cuando le contesté que iba de Montreal a Manhattan, me indicó: «Este no es el camino más directo para ir a Nueva York». Como creyó que me había perdido, me dio instrucciones para volver a la autopista 87. Lo escuché cortésmente sin la menor intención de seguir sus indicaciones.

Sabía de sobra adónde iba.

Iba a Aurora, a New Hampshire. Donde mi amigo Harry Quebert había pasado la mayor parte de su vida antes de desaparecer sin dejar señas.

El día del asesinato

3 de abril de 1999

Un Chevrolet Impala de incógnito, con la luz giratoria y la sirena encendidas, iba a toda velocidad por la carretera 21 que une la pequeña ciudad de Mount Pleasant con el resto de New Hampshire. La raya de asfalto cruzaba por un paisaje de flores silvestres y de estanques cubiertos de nenúfares, más allá de los cuales se extendía el gigantesco bosque de White Mountain.

Conducía el sargento Perry Gahalowood. A su lado, su compañero, el sargento Matt Vance, clavaba la vista en un mapa de la comarca.

—Dentro de nada hay que girar a la derecha —indicó Vance nada más dejar atrás una gasolinera—. Deberías ver un caminito que se bifurca y se mete en el bosque.

—La policía local habrá puesto a alguien para orientarnos.

Mucho distaban los dos policías de imaginar el comité de bienvenida que los estaba esperando; tras una última curva, se encontraron de repente con un atasco. Perry se lo saltó circulando por el carril opuesto despacio, no tanto por los vehículos que iban en sentido contrario como por las decenas de mirones que rondaban al borde de la carretera.

—Pero ¿qué follón es este? —renegó.

—La juerga de costumbre cada vez que ocurre un drama en una ciudad pequeña: todo el mundo quiere estar en primera fila.

Llegaron por fin a un cordón policial a la altura de la bifurcación del aparcamiento de Grey Beach. Perry sacó la placa por la ventanilla para enseñársela a los centinelas.

—Brigada criminal de la policía estatal.

—Sigan de frente por el camino de tierra —dijo uno de los policías, al tiempo que alzaba una de las cintas policiales que impedían el paso.

Tras recorrer unos cientos de metros, el Chevrolet Impala llegó a la linde del bosque que señalaba un ancho rellano cubierto de hierba. Un agente de la policía local paseaba arriba y abajo.

—Brigada criminal de la policía estatal —volvió a anunciar Gahalowood por la ventanilla abierta.

El agente parecía completamente abrumado por los acontecimientos.

—Aparquen aquí —sugirió—. Me parece que allí no hay quien se aclare.

Los dos inspectores se bajaron del coche para terminar el recorrido a pie.

—¿Por qué siempre pasa algo los fines de semana en que estamos de servicio? —preguntó Vance con tono fatalista mientras iban andando por el camino de tierra—. ¿Te acuerdas del caso Greg Bonnet? También cayó en sábado.

—Antes de que me emparejaran contigo, mis fines de semana eran de lo más tranquilo —bromeó Gahalowood—. Creo que eres gafe, chico. A Helen no le va a gustar nada, le prometí que la ayudaría a abrir las cajas esta noche. Pero como nos caiga un asesinato…

—De momento, ni siquiera tenemos la seguridad de que sea un asesinato. No sería la primera vez que nos mandan a un simple accidente de senderismo.

No tardaron en llegar al aparcamiento de Grey Beach, que abarrotaban diferentes vehículos de emergencias. El barullo estaba en pleno apogeo. Los recibió Francis Mitchell, el jefe de policía de Mount Pleasant, que los avisó de entrada:

—No es un espectáculo agradable, señores.

—¿Qué ha ocurrido exactamente? —preguntó Gahalowood—. Nos han hablado de una mujer muerta.

—Prefiero que lo comprueben con sus propios ojos.

El jefe Mitchell los condujo al sendero que llevaba al lago.

Tanto Perry Gahalowood como Matt Vance tenían experiencia con cadáveres y escenas de crimen pero, al llegar a la playa de guijarros, se quedaron de una pieza: nunca habían visto nada igual. El cuerpo de una mujer yacía con la cabeza hundida en el suelo blando, y a su lado había un oso muerto.

—Ha dado el aviso una corredora —explicó el jefe Mitchell—. Sorprendió al oso devorando a la mujer.

—¿Cómo que «devorando»?

—Que se la estaba zampando, vamos.

A juzgar por la forma en que la mujer yacía en la playa, casi cabía creer que estaba durmiendo. El rumor del agua del lago y el canto primaveral de los pájaros creaban en la zona un ambiente apacible. Solo el oso, tumbado en un charco de sangre que le daba lustre al pelaje negro, recordaba el drama que acababa de representarse allí.

Matt Vance le inquirió entonces al jefe Mitchell:

—Lo siento mucho por esta pobrecilla, pero la verdad es que me gustaría que me explicasen por qué han avisado a la brigada criminal por el ataque de un oso.

—Los osos negros abundan por aquí —contestó el jefe Mitchell—. Tenemos cierta experiencia, créame. Ya ha habido muchos incidentes con ellos y, cuando atacan a un ser humano, es para defender su territorio, no para comérselo.

—¿Dónde quiere ir a parar?

—Si ese oso ha consumido la carne de esa mujer es que acudió como carroñero. Ya estaba muerta cuando se la encontró.

Gahalowood y Vance se acercaron con cuidado al cadáver. A esa distancia no tenía ya nada de una apacible durmiente. Por la ropa, hecha jirones, asomaban profundas señales de mordiscos. Tenía el pelo pegajoso de sangre coagulada.

—¿Qué te parece, Perry? —preguntó Vance.

Gahalowood pasó revista a la víctima: llevaba un pantalón de cuero y botines elegantes.

—Va vestida de calle. Creo que la mataron anoche. Aunque las heridas que le ha hecho el oso parecen recientes.

—Así que ya estaba muerta cuando el oso se la encontró —fue la conclusión a la que llegó Vance—; seguramente de madrugada.

Gahalowood asintió:

—Esta historia huele fatal. Hay que llamar a la caballería.

Vance cogió el móvil para avisar a los refuerzos y a los servicios forenses.

Gahalowood, por su parte, seguía inclinado sobre el cadáver de la mujer. Se fijó entonces en un trozo de papel que asomaba del bolsillo trasero del pantalón. Se puso unos guantes de látex y agarró lo que resultó ser una hoja doblada en cuatro. La desdobló y se topó con un mensaje lacónico escrito con ordenador:

SÉ LO QUE HAS HECHO.

Eran casi las doce del mediodía cuando llegué a Aurora.

En la pequeña ciudad, igual que en el resto de Nueva Inglaterra, una fina capa de nieve se derretía bajo un sol radiante. Todos los pretextos eran buenos para venir y mantener vivos los recuerdos que me unían a Harry Quebert.

…

Joël Dicker. Escritor suizo, Joël Dicker estudió Drama en París, pero volvió a Suiza donde estudió Derecho en la Universidad de Ginebra. Dicker ha desarrollado su carrera en lengua francesa, siendo ganador de premios como el Goncourt des Lycéens, el Lire o el Grand Prix de la Academia Francesa.

Dicker se dio a conocer al ganar el Prix des Ecrivains Genevois, un premio destinado a destacar manuscritos sin publicar. Tras este éxito, su primera novela, Los últimos días de nuestros padres, fue publicada en Francia. Pocos meses después se publicó también La verdad sobre el caso Harry Quebert, que se convirtió en todo un fenómeno de ventas a nivel internacional.

Su obra ha sido traducida a más de treinta idiomas y con La verdad sobre el caso Harry Quebert inició su andadura en el mercado en castellano.