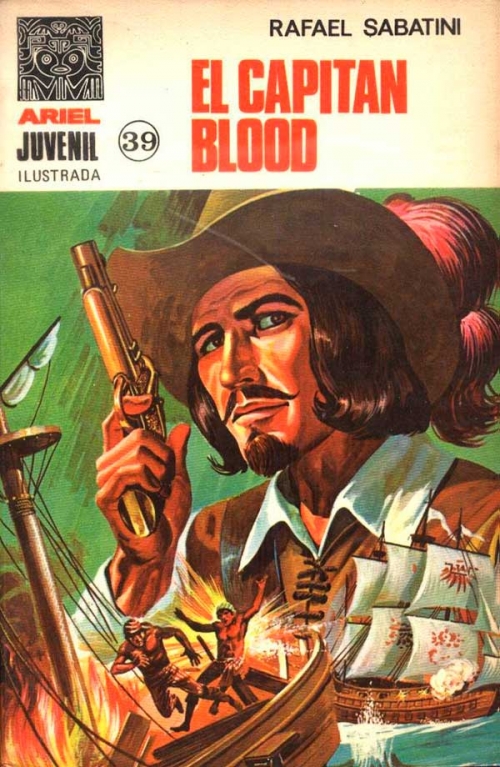

El Capitán Blood

Resumen del libro: "El Capitán Blood" de Rafael Sabatini

El gran clásico de las novelas de aventuras náuticas. La vida del capitán Blood, inspirada directamente en la biografía de Henry Morgan, es un continuo proceso de búsqueda de la libertad, manteniéndose fiel a unos principios de igualdad, en una época en la que la piratería estaba legitimada y era tolerada por los gobiernos europeos. Elegido almirante por los bucaneros, Blood emprende una expedición contra Puerto Príncipe y Porto Bello, pero la más espectacular es su entrada en Panamá, la llamada Taza de Oro, de la que se retira con un cuantioso botín. Nombrado gobernador de Jamaica, no tarda en ser desposeído de su cargo, pues la firmeza de sus principios y su fuerte carácter casan mal con la diplomacia necesaria para representar al gobierno británico en las Antillas.

Capítulo I

El mensajero

Peter Blood, bachiller en medicina y muchas otras cosas más, fumaba una pipa y cuidaba los geranios en la jardinera del antepecho de su ventana sobre Water Lane en la ciudad de Bridgewater.

Unos ojos severos y con desaprobación lo consideraban desde la ventana opuesta, pero pasaban desapercibidos. La atención del Sr. Blood estaba dividida entre su tarea y la corriente de humanidad en la angosta calle abajo; una corriente que se derramaba por segunda vez en ese día hacia Castle Field, donde más temprano en la tarde Ferguson, el capellán del Duque, había predicado un sermón conteniendo más traición que divinidad.

Estos grupos extraviados y excitados estaban compuestos mayormente por hombres con ramas verdes en sus sombreros y las más ridículas armas en sus manos. Algunos, es cierto, llevaban piezas de caza, y aquí y allá resplandecía una espada; pero muchos estaban armados con garrotes, y la mayoría arrastraban las picas hechas con las guadañas, tan formidables a la vista como torpes en la mano. Había tejedores, cerveceros, carpinteros, herreros, albañiles, canteros, y representantes de todas las ocupaciones de la paz entre estos improvisados hombres de guerra. Bridgewater, como Taunton, había proporcionado tan generosamente a sus hombres para el servicio del Duque bastardo que cualquiera con edad y fuerza suficiente que se abstuviera de llevar armas, era inmediatamente considerado cobarde o papista.

Peter Blood, quien no solamente era apto para empuñar armas, sino entrenado y hábil en su uso, quien ciertamente no era un cobarde, y un papista cuando le convenía, cuidaba sus geranios y fumaba su pipa en ese cálido atardecer de Julio, indiferente como si nada pasara. Una cosa sí hizo. Lanzó a esos enfervorizados con la guerra una línea de Horacio _ un poeta por cuyos trabajos había últimamente concebido una afección inusual:

Quo, quo, scelesti, ruitis?

Y ahora tal vez adivinaréis por qué la caliente, intrépida sangre heredada de los aventureros antepasados de su madre de Somersetshire se mantenía fría en medio de todo este fanático fervor de rebelión, por qué el turbulento espíritu que una vez lo había sacado del tranquilo mundo académico que su padre le había impuesto, se mantenía ahora quieto en la verdadera mitad de la turbulencia. Os daréis cuenta cómo miraba a esto hombres que se reunían bajo los estandartes de la libertad —los estandartes tejidos por las vírgenes de Taunton, las niñas de los seminarios de Miss Blake y Mrs. Musgrove, quienes— según dice la balada —habían desgarrado sus enaguas de seda para hacer colores para el ejército del Rey Monmouth. El verso latino, desdeñosamente lanzado tras ellos mientras alborotadamente bajaban por la calle empedrada, revela su mente. Para él eran tontos abalanzándose con locura a su ruina.

Verán, sabía demasiado sobre este sujeto Monmouth y la bonita mujerzuela oscura que lo había dado la vida, para ser engañado por la leyenda de legitimidad, sobre cuya fuerza se levantaba esta rebelión. Había leído la absurda proclamación en el cartel colocado en la Cruz de Bridgewater —como había sido colocado también en Taunton y otros lugares— estableciendo que —ante la muerte de nuestro Soberano lord Charles Segundo, el derecho de sucesión a la corona de Inglaterra, Escocia, Francia e Irlanda, con los dominios y territorios que les perteneces, legalmente descendía y recaía en el muy ilustre y altamente nacido Príncipe James, Duque de Monmouth, hijo y heredero del mencionado Rey Charles II.

Lo había movido a la risa, al igual que el posterior anuncio de que James, Duque de York primero causó que el mencionado Rey fuera envenenado, e inmediatamente usurpó en invadió la Corona.

No sabía cuál era mayor mentira. Porque el Sr. Blood había pasado la tercera parte de su vida en los Países Bajos, donde el mismo James Scott —que ahora se proclamaba a sí mismo James II por la gracia de Dios, Rey, etcétera— vio la luz hacía unos treinta y seis años, y conocía la historia que allí se contaba sobre su real paternidad. Lejos de ser legítimo —por virtud de un pretendido casamiento secreto entre Carlos Estuardo y Lucy Walter— era posible que este Monmouth que ahora se proclamaba Rey de Inglaterra no fuera ni siquiera el hijo ilegítimo del difunto soberano. ¿Qué sino ruina y desastre podría ser el fin de esta grotesca pretensión? ¿Cómo se podría esperar que Inglaterra alguna vez se tragara esta mentira? ¡Y era en su nombre, para sostener su fantástico reclamo, que estas muchedumbres del Oeste, dirigidos por unos pocos escuderos Whigs, habían sido seducidos para la rebelión!

Quo, quo, scelesti, ruitis?

Rio y suspiró a la vez; pero la risa dominó el suspiro, porque el Sr. Blodd no era dado a la compasión, como la mayoría de los hombres autosuficientes; y era muy autosuficiente; la adversidad le había enseñado a serlo. Un hombre de corazón más tierno, teniendo su visión y su conocimiento, hubiera encontrado causa para las lágrimas en la contemplación de estas ardientes, simples, inconformistas ovejas yendo hacia adelante con paso vacilante, escoltados al campo de batalla de Castle Field por esposas e hijas, novias y madres, apoyados en la ilusión de que iban a tomar el campo en defensa del Derecho, la Libertad y la Religión. Porque sabía, como todo Bridgewater sabía desde hacía unas horas, que era la intención de Monmouth presentar batalla esa misma noche. El Duque iba a liderar un ataque sorpresa contra el ejército real bajo las órdenes de Feversham quien acampaba en Sedgemoor. El Sr. Blood suponía que lord Feversham estaría igualmente bien informado, y si su suposición estaba equivocada, por lo menos estaba justificada. No iba a suponer que el comandante realista fuera tan poco hábil en su trabajo.

El Sr. Blood sacudió las cenizas de su pipa y se tiró para atrás para cerrar su ventana. Al hacerlo, su mirada viajando derecho a través de la calle encontró finalmente la mirada de esos ojos hostiles que lo observaban. Había dos pares, y pertenecían a las señoritas Pitt, dos amigables, sentimentales solteronas que superaban a cualquiera en Bridgewater con su adoración al apuesto Monmouth.

El Sr. Blood sonrió e inclinó su cabeza, porque estaba en términos amigables con estas damas, una de las cuales incluso había sido por un pequeño tiempo su paciente. Pero no hubo respuesta a su saludo. Por el contrario, los ojos le devolvieron una mirada de frío desdén. La sonrisa en sus finos labios se volvió un poco más ancha, un poco menos agradable. Entendió la razón para esta hostilidad, que había crecido diariamente en la pasada semana desde que Monmouth había dado vuelta el cerebro de las mujeres de todas edades. Las Srtas. Pitt, entendió, le reprochaban que él, un hombre joven y vigoroso, con entrenamiento militar que sería muy valioso para la Causa, se mantuviera aparte; que fumara plácidamente su pipa y cuidara sus geranios en este atardecer de todos los atardeceres, cuando hombres de espíritu se dirigían al Campeón Protestante, ofreciendo su sangre para colocarlo en el trono adonde pertenecía.

Si el Sr. Blood hubiera condescendido a debatir esta materia con las damas, les habría explicado que, habiendo tenido su cuota de vagabundeo y aventuras, ahora estaba embarcado en la carrera para la que originalmente se había preparado y para la que había estudiado; que era un hombre de medicina y no de guerra; un curador, no un asesino. Pero ellas le hubieran contestado, lo sabía, que por esta causa era obligación para todo hombre que se llamara tal tomar las armas. Le hubieran indicado que su propio sobrino Jeremy, quien era un marinero, el principal de un barco —el que para la mala suerte de este joven había anclado en este momento en la Bahía de Bridgewater— había dejado el timón para tomar un mosquete en defensa del Derecho. Pero el Sr. Blood no era de los que argumentaba. Como ya dije, era un hombre autosuficiente.

Cerró la ventana, corrió las cortinas, y se dirigió a la agradable habitación iluminada por velas, y a la mesa en la que la Sra. Barlow, su ama de llaves, estaba sirviendo la cena. A ella, sin embargo, le reveló en voz alta sus pensamientos.

—Estoy fuera de favor con las vírgenes avinagradas de enfrente.

Tenía una voz vibrante y agradable, cuyo sonido metálico era suavizado y disminuido por el acento irlandés que en sus andanzas nunca había perdido. Era una voz que podía ser seductora y acariciadora, o comandar en tal forma que obligaba a la obediencia. Ciertamente, toda la naturaleza de este hombre estaba en su voz. Por el resto, era alto y delgado, moreno de piel como un gitano, con ojos asombrosamente azules en esa cara oscura y bajo esas cejas negras. En la mirada, esos ojos, a los costados de una intrépida nariz de alto caballete, eran de una singular penetración y una firme arrogancia que combinaba con los firmes labios. Aunque vestido de negro, como correspondía a su profesión, lo hacía con la elegancia derivada del gusto por la ropa que es más común en los aventureros, de los que había formado parte, que en los médicos, como era ahora. Su chaqueta era de fino tejido, y estaba abrochada con plata; había volantes de encaje en sus muñecas y un lazo de encaje en su cuello. Su gran peluca negra estaba tan sedosamente enrulada como la de cualquiera en Whitehall.

Viéndolo así, y percibiendo su real naturaleza, que era notoria en él, se podría haber especulado por cuánto tiempo un hombre así estaría contento con permanecer en este pequeño lugar del mundo en que la suerte lo había colocado hacía unos seis meses; por cuánto tiempo continuaría ejerciendo el oficio para el que se había preparado antes de empezar a vivir. Difícil de creer cuando se conocía su historia, previa y posterior, pero es posible que si no fuera por el truco que el Destino estaba por jugarle, hubiera continuado su pacífica existencia, completamente adaptado a la vida de un doctor en este paraíso de Somersetshire. Es posible, pero no probable.

…

Rafael Sabatini. Fue un escritor inglés de origen italiano que se destacó por sus novelas de romance y de aventuras ambientadas en diferentes épocas históricas. Entre sus obras más famosas se encuentran El halcón del mar, Scaramouche y El capitán Blood, que han sido adaptadas al cine en varias ocasiones.

Sabatini nació el 29 de abril de 1875 en Jesi, Italia. Sus padres eran cantantes de ópera: su madre, Anne Trafford, era inglesa y su padre, Vincenzo Sabatini, era italiano. Debido a la profesión de sus padres, Sabatini vivió y estudió en varios países, como Inglaterra, Portugal y Suiza. Aprendió a hablar seis idiomas, pero eligió escribir en inglés, la lengua de su madre.

A los diecisiete años se estableció en el Reino Unido y comenzó a dedicarse a la escritura. Publicó su primera novela en 1902, pero no fue hasta 1921 que alcanzó el éxito con Scaramouche, una historia de aventuras y venganza durante la Revolución Francesa. Al año siguiente publicó El capitán Blood, una novela de piratas protagonizada por un médico irlandés que se convierte en corsario. Estas dos novelas le valieron la fama y el reconocimiento internacional.

Sabatini escribió más de treinta novelas, así como relatos cortos y biografías. Sus obras se caracterizan por una cuidadosa documentación histórica y un estilo elegante y fluido. Sus personajes suelen ser héroes románticos que se enfrentan a situaciones peligrosas y desafiantes.

En 1918 adquirió la nacionalidad británica y durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como traductor para el Servicio de Inteligencia Británico. Se casó dos veces y tuvo un hijo que murió en un accidente automovilístico. Su salud se deterioró con los años y falleció el 13 de febrero de 1950 en Suiza. Su tumba lleva grabada la frase inicial de Scaramouche: «Nació con el don de la risa y con la intuición de que el mundo estaba loco».