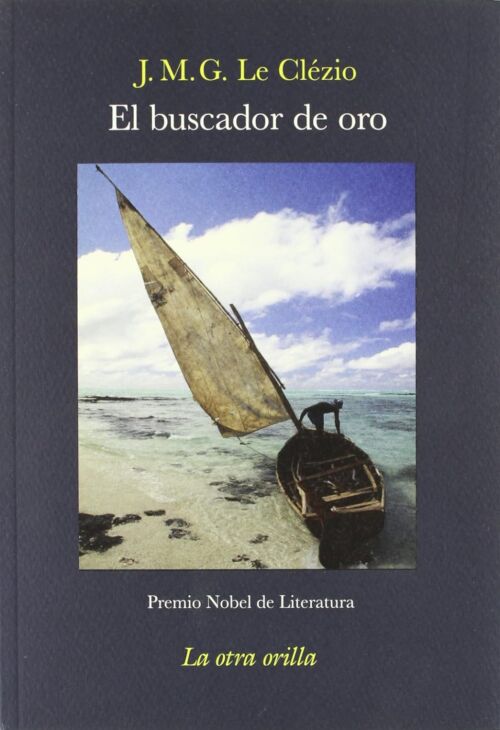

Resumen del libro:

Jean-Marie Gustave Le Clézio, ganador del Premio Nobel de Literatura, transporta a los lectores a una aventura existencial y vital a través de las páginas de “El buscador de oro”. En esta obra, Alexis L’Étang, originario de Isla Mauricio, se sumerge en la búsqueda obsesiva del tesoro de un corsario del siglo XVII, supuestamente oculto en Rodrigues, una isla de las Mascareñas. Desde el diario fechado entre 1892 y 1922, Le Clézio teje la intrépida odisea de L’Étang, cuyo tesoro adquiere múltiples formas: el Edén de su infancia, los sueños de aventuras, y el paisaje mineral de la isla. A medida que avanza en su exploración, Alexis descubre la íntima relación entre los elementos que encuentra, guiado por el enigmático corsario hacia la comprensión del universo mágico que le rodea.

“El buscador de oro” se erige como una obra maestra que seduce por su peculiar y cautivadora belleza, así como por la profunda admiración hacia los grandes relatos de aventuras marítimas. Le Clézio teje una narrativa envolvente que sumerge al lector en la soledad del valle, reflejando la vastedad del mar y las interminables noches de Robinson Crusoe. En esta búsqueda de un tesoro que trasciende lo material, se entreteje la búsqueda interior de L’Étang, quien se encuentra tan perdido en el valle como en la inmensidad del mar. Con una prosa magistral, Le Clézio nos invita a explorar los misterios de la existencia y la conexión entre el hombre y su entorno, en una historia que resuena en el corazón de cada lector.

A mi abuelo León

Hondonada del Boucan, 1892

Por mucho que retroceda en mi memoria, siempre oigo el mar. Mezclado con el viento en las agujas de los filaos, con el viento que no cesa, ni siquiera cuando te alejas de las costas y te adentras por los campos de caña, es el ruido que ha arrullado mi infancia. Lo oigo ahora, en lo más profundo de mí, me lo llevo adondequiera que voy. El ruido lento, incansable, de las olas que rompen a lo lejos en la barrera de coral y que vienen a morir en la arena del Río Negro. No pasa un solo día sin que vaya al mar, no pasa una sola noche sin que me despierte, con la espalda húmeda de sudor, sentado en mi camastro, apartando la mosquitera e intentando percibir la marea, inquieto, lleno de un deseo que no comprendo.

Pienso en él como en una persona humana, y, en la oscuridad, todos mis sentidos están alerta para oírlo llegar mejor, para recibirlo mejor. Las gigantescas olas saltan por encima de los arrecifes, se desploman en la laguna y el estruendo hace vibrar tierra y aire como una caldera. Lo oigo, se mueve, respira.

Cuando hay luna llena, salto de la cama sin hacer ruido, cuidando de que el carcomido entarimado no cruja. Sé, sin embargo, que Latiré no duerme, sé que tiene los ojos abiertos en la oscuridad y contiene el aliento. Escalo el alféizar de la ventana y empujo los porticones de madera, estoy afuera, en la noche. La luz blanca de la luna ilumina el jardín, veo brillar los árboles, cuya copa rumorea al viento, adivino los oscuros macizos de los rododendros, de los hibiscos. Con el corazón palpitante, me adentro en el frondoso camino que va hacia las colinas, donde comienzan los barbechos. Muy cerca del muro caído está el gran árbol challa, al que Latiré llama el árbol del bien y del mal, y trepo a las ramas centrales para ver el mar por encima de los árboles y las extensiones de caña. La luna corre entre las nubes, lanza sus fulgores. Tal vez entonces lo veo, de pronto, por encima de las copas, a la izquierda de la Torreta del Tamarindo, gran placa oscura donde brilla la mancha que centellea. ¿Lo veo ahora realmente, lo oigo? El mar está en el interior de mi cabeza, y es cerrando los ojos como lo veo y lo oigo mejor, como percibo cada rugido de las olas divinas por los arrecifes y que se unen, luego, para romper en la orilla. Permanezco mucho tiempo agarrado a la rama del árbol chalta, hasta que mis brazos se entumecen. El viento del mar pasa sobre los árboles y los campos de caña, hace que las hojas brillen bajo la luna. A veces permanezco allí hasta el alba, escuchando, soñando. Al otro extremo del jardín, la gran casa, oscura, cerrada, parece un pecio. El viento hace que las dislocadas tablas golpeen, hace que su armazón cruja. También eso es ruido del mar, y los chasquidos del tronco del árbol, los gemidos de las agujas de los filaos. Tengo miedo, solo en el árbol, y sin embargo no quiero regresar a la habitación. Resisto el frío del viento, la fatiga que me embota la cabeza.

No se trata, realmente, de miedo. Es como permanecer de pie ante un abismo, una profunda quebrada, y mirar intensamente, con el corazón palpitando tan fuerte que la garganta resuena y duele, y sin embargo se sabe que es preciso quedarse, que por fin se va a saber algo. No puedo regresar a mi habitación hasta que el mar suba, es imposible. Debo permanecer agarrado al árbol chalta, y esperar, mientras la luna se desliza hacia la otra punta del cielo. Regreso a la habitación justo antes del alba, cuando el cielo se hace ya gris del lado de Mananava, y me deslizo bajo la mosquitera. Oigo suspirar a Laure, porque tampoco ella ha dormido mientras yo estaba afuera. Nunca me habla de eso. Sencillamente, de día, me mira con sus ojos oscuros e inquisitivos y lamento entonces haber salido para escuchar el mar.

Cada día voy hasta la orilla. Tengo que atravesar los campos, las cañas están tan altas que avanzo a ciegas, siguiendo los caminos de zafra, perdido a veces entre las hojas afiladas. Allí no oigo ya el mar. El sol de fines de invierno abrasa, ahoga los ruidos. Cuando estoy muy cerca de la orilla, lo noto porque el aire se hace pesado, inmóvil, cargado de moscas. Por encima, el cielo es azul, terso, sin pájaros, cegador. En la tierra roja y polvorienta, me hundo hasta los tobillos. Para no estropear mis zapatos, me los quito y los cuelgo de mi cuello, atados por los cordones. Tengo así las manos libres. Cuando se atraviesa un campo de caña es preciso tener las manos libres. Las cañas son muy altas; Cook, el cocinero, dice que van a cortarlas el mes que viene. Tienen las hojas cortantes como machetes, es preciso apartarlas con la palma de la mano para avanzar. Denis, el nieto de Cook, camina delante de mí. No le veo ya. Siempre ha ido descalzo, va más deprisa que yo, provisto de su vara. Hemos decidido, para llamarnos, hacer sonar dos veces un arpa de hierba o ladrar, así, dos veces: ¡Auah!, los hombres, los indios, lo hacen cuando caminan entre las altas cañas, durante la zafra, con sus largos machetes.

Oigo a Denis muy por delante de mí: ¡Auah! ¡Auah! Respondo con mi arpa de hierba. No hay otro ruido. El mar está muy bajo esta mañana y no subirá antes del mediodía. Vamos tan deprisa como podemos, para llegar a las charcas donde se ocultan los camarones y los hurites.

Ante mí, entre las cañas, hay un amontonamiento de piedras de lava negra. Me gusta subir encima, para contemplar la verde extensión de los campos y, lejos, a mi espalda ahora, perdidas en la maraña de los árboles y los bosquecillos, nuestra casa como un pecio, con su extraño tejado color de cielo, y la pequeña choza del capitán Cook, y, más lejos todavía, la chimenea de Yemen y las altas montañas rojas irguiéndose hacia el cielo. Giro sobre mí mismo en la cima de la pirámide y veo todo el paisaje, el humear de las azucareras, el río Tamarindo, que serpentea por entre los árboles, las colinas y, finalmente, el mar, oscuro, centelleante, que se ha retirado al otro lado de los arrecifes.

Eso es lo que me gusta. Creo que podría permanecer sobre ese roquedal durante horas, días incluso, sin hacer nada más que mirar.

¡Auah! ¡Auah! Denis me llama, desde la otra punta del campo. Está también en la cima de un montón de piedras negras, náufrago en un islote en medio del mar. Está tan lejos que no distingo nada de él. Sólo veo su larga silueta de insecto, en la cima del roquedal. Pongo las manos en forma de bocina y, a mi vez, ladro: ¡Auah! ¡Auah! Juntos bajamos, nos ponemos de nuevo en marcha, a tientas, entre las cañas, en dirección al mar.

…