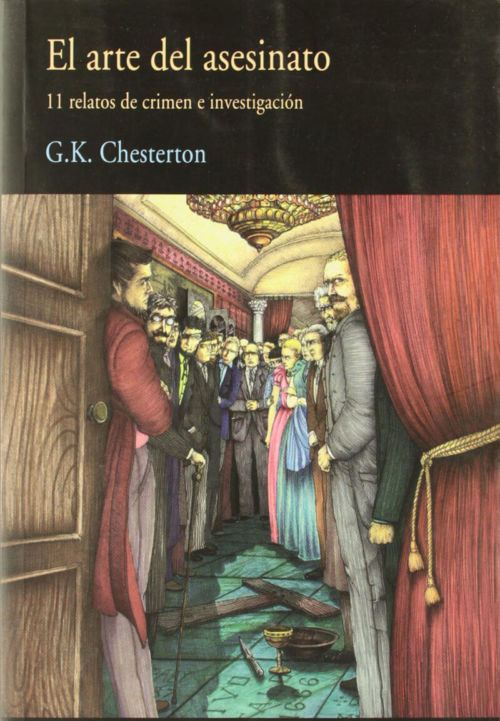

Resumen del libro:

El arte del asesinato, de G. K. Chesterton, es una colección de relatos cortos protagonizados por el padre Brown, un sacerdote católico que resuelve misterios con su ingenio y su intuición. El libro se publicó por primera vez en 1929 y contiene doce historias que abarcan desde el crimen clásico hasta el terror gótico.

La obra de Chesterton se caracteriza por su humor irónico, su estilo elegante y su profunda reflexión sobre la naturaleza humana y la fe. El padre Brown es un personaje entrañable y original, que combina la inocencia con la astucia, y que utiliza su conocimiento del mal para desenmascarar a los culpables. El autor crea tramas ingeniosas y sorprendentes, que mantienen al lector en vilo hasta el final.

El arte del asesinato es un libro recomendable para los amantes de la literatura policiaca y de la buena prosa. Chesterton demuestra su maestría como escritor y como pensador, y ofrece al lector una visión lúcida y divertida de la realidad. El libro es una invitación a disfrutar de la lectura y a reflexionar sobre los grandes temas de la vida.

Las extraordinarias aventuras del comandante Brown

Se diría que Rabelais, o su fantástico ilustrador, Gustave Doré, han tenido algo que ver en la creación y trazado de los pisos de las casas de Inglaterra y Norteamérica. Hay algo verdaderamente gargantuesco en la idea de economizar espacio amontonando unas viviendas sobre otras, con sus correspondientes puertas y fachadas. En el caos y la complejidad de estas calles perpendiculares puede ocultarse o sobrevenir cualquier cosa, y creo que es en una de ellas donde el curioso puede encontrar las oficinas de «El Club de los Negocios Raros». A primera vista podría creerse que semejante título tendría que interesar y chocar forzosamente al transeúnte, pero nada choca ni interesa en estas confusas y monstruosas colmenas. El transeúnte concentra la atención en su prosaico objetivo —la Agencia de Embarque de Montenegro o la Delegación londinense de «El Centinela de Rutland»— y se desliza por los oscuros pasillos de igual manera que se atraviesan los sombríos corredores de un sueño. Si los Thugs establecieran en uno de los grandes edificios de Norfolk Street una Compañía para el Asesinato de Extranjeros y colocaran en la oficina a un amable señor encargado de facilitar informes, podéis estar seguros de que nadie iría a pedirlos. Así pues, El Club de los Negocios Raros impera oculto en un gran edificio, como un fósil escondido en un gigantesco conglomerado de fósiles.

El carácter de esta sociedad, como más tarde se comprobó, puede explicarse en breves y sencillas palabras. Se trata de un club excéntrico y bohemio, para pertenecer al cual es condición indispensable que el candidato haya inventado la manera de ganarse la vida. Su profesión tiene que ser absolutamente nueva. La definición exacta de semejante requisito se halla contenida en las dos cláusulas principales de los estatutos. En primer lugar, no debe tratarse de una simple variación de una industria existente. Así, por ejemplo, el Club no admitiría a un agente de seguros por el simple hecho de que en vez de asegurar los muebles contra el incendio, asegurara, pongamos por caso, los pantalones de los hombres contra la posibilidad de ser desgarrados por un perro rabioso. El principio es el mismo (como hizo notar con agudeza e ingenio Sir Bradcock Burnaby—Bradcock en el sublime y por demás elocuente discurso pronunciado en el Club al plantearse el problema en el asunto Stormby Smith). En segundo lugar, la profesión tiene que constituir una fuente de ingresos de carácter genuinamente comercial, que mantenga económicamente a su inventor. Así, el Club no admitiría a un hombre por el mero hecho de que se dedicara a coleccionar latas vacías de sardinas, a no ser que con ellas pudiera montar una industria decorosa. El profesor Chick aclaró perfectamente este punto. La verdad es que cuando se recuerda cuál era la nueva profesión del profesor Chick no sabe uno si echarse a reír o llorar.

El descubrimiento de esta extraña sociedad era una cosa sumamente alentadora. Descubrir que había diez profesiones nuevas en el mundo era como contemplar el primer buque o al primer arado: producía la sensación de que el hombre se encontraba todavía en la infancia del mundo.

Puedo decir, sin pecar de vanidoso, que no tenía nada de extraño que yo llegara a tropezar, al fin, con tan singular corporación, porque tengo la manía de pertenecer a todas las sociedades que me es posible. Podría decirse que soy un coleccionista de clubes, y lo cierto es que he logrado reunir una enorme y fantástica variedad de ejemplares desde los tiempos de mi osada juventud en que ingresé en el Ateneo. Puede que algún día refiera historias de algunas de las otras corporaciones a las que he pertenecido. Contaré quizá las hazañas de la Sociedad del Calzado del Muerto (comunidad aparentemente inmoral, pero que tenía sus oscuras razones de existencia). Explicaré el curioso origen de la asociación El Gato y el Cristiano, cuyo nombre ha dado lugar a lamentables tergiversaciones. Y el mundo sabrá, al menos, por qué el Instituto de Mecanógrafos se fusionó con la Liga del Tulipán Rojo. De El Club de las Diez Tazas de Té no me atreveré, por supuesto, a decir una palabra.

De todas maneras, la primera de mis revelaciones ha de referirse a El Club de los Negocios Raros, el cual, como ya he dicho, era una de esas asociaciones con la que forzosamente había de tropezarme tarde o temprano a causa de mi singular manía. La bulliciosa juventud de la metrópoli suele llamarme en broma «el rey de los Clubes». También «Querubín», aludiendo al color sonrosado y juvenil que presenta mi semblante en el ocaso de la vida. Lo único que espero es que los espíritus celestiales coman tan bien como yo.

Pero el descubrimiento de El Club de los Negocios Raros ofrece un detalle curiosísimo, y este curiosísimo detalle es que no fue descubierto por mí, sino por mi amigo Basil Grant, un contemplativo, un místico, un hombre que rara vez salía de su buhardilla.

Pocas personas sabían algo de Basil, y no porque fuera insociable ni mucho menos, pues si cualquier desconocido hubiera penetrado en sus habitaciones, le habría entretenido con su charla hasta el día siguiente. Pocas personas le conocían, porque al igual que la mayoría de los poetas, podía pasarse sin los demás. Acogía una fisonomía humana con el mismo agrado con que podía acoger una repentina mutación de color en una puesta de sol, pero no sentía la necesidad de acudir a las reuniones, del mismo modo que no experimentaba el menor deseo de alterar las nubes del ocaso. Vivía en una extraña y cómoda buhardilla en los tejados de Lambeth, rodeado de un caos de objetos que ofrecían un contraste singular con la sordidez del entorno: libros antiguos y fantásticos, espadas, armaduras… todos los trastos viejos del romanticismo. Pero entre todas estas reliquias quijotescas destacaba su sagaz fisonomía de hombre moderno, su rostro inteligente de jurista. Sin embargo, nadie más que yo sabía quién era.

A pesar del tiempo transcurrido, todo el mundo recuerda la escena terrible —a la vez que grotesca— que se desarrolló en , cuando uno de los jueces más sagaces y competentes de Inglaterra se volvió loco de repente en pleno tribunal. Por mi parte, yo interpreté el suceso a mi manera, pero en cuanto a los hechos escuetos no cabe discutir. El caso es que desde hacía muchos meses, e incluso años, la gente venía observando algo anómalo en la conducta del juez. Parecía haber perdido todo interés por la Ley, en la que había brillado hasta entonces con la grandeza indescriptible de un comendador, y se dedicaba a dar consejos morales y personales a los sujetos interesados. Se comportaba más bien como un médico o un sacerdote, y con un lenguaje muy osado, por cierto. La primera señal de alarma debió darla, sin duda, cuando al sentenciar a un hombre que había intentado cometer un crimen pasional, le dijo: «Le condeno a usted a tres años de prisión bajo la firme y solemne convicción que Dios me ha dado, de que lo que usted necesita es pasar tres meses a la orilla del mar». Desde su estrado acusaba a los delincuentes, no tanto por sus evidentes infracciones de la ley como por cosas de las cuales nunca se había oído hablar en los tribunales de justicia, reprochándoles su monstruoso egoísmo, su debilidad de carácter o su deliberado deseo de permanecer en la anormalidad. Las cosas llegaron al tolmo en aquel célebre proceso del robo del diamante, en el cual tuvo que comparecer el primer ministro en persona, aquel brillante patricio, para declarar en contra de su criado. Lina vez expuestos minuciosamente todos los pormenores de la vida doméstica, el juez requirió de nuevo la comparecencia del primer ministro, y cuando éste hubo obedecido con sosegada dignidad, le dijo bruscamente, con áspera voz: «Búsquese otra ¡lima. Eso que usted tiene no sirve ni para un perro. Búsquese otra alma».

A los ojos de los perspicaces, todo esto no era naturalmente sino un anuncio de aquel día trágico y luctuoso en que el magistrado perdió definitivamente la sesera en pleno tribunal. Se trataba de un proceso escandaloso contra dos eminentísimos y poderosos financieros, acusados por igual de considerables defraudaciones. El proceso era complicado y duró mucho tiempo. Los abogados hicieron gala de una elocuencia interminable, pero tras varias semanas de trabajos yde retórica, llegó al fin el momento en que el eminente juez tenía que resumir su criterio, y se esperaba con avidez lino de sus famosos destellos geniales de aplastante lógica y lucidez. El magistrado había hablado muy poco en el transcurso del prolongado proceso, y al término de éste parecía triste y sombrío. Guardó silencio unos instantes, y de pronto se puso a cantar con voz estentórea, condensando su parecer, según se dice, del siguiente modo:

Tarará, tarará, tarará,

Tarará, tarará, tarará,

Tarará, tarará, tarará,

Tarará, tarará.

…