Resumen del libro:

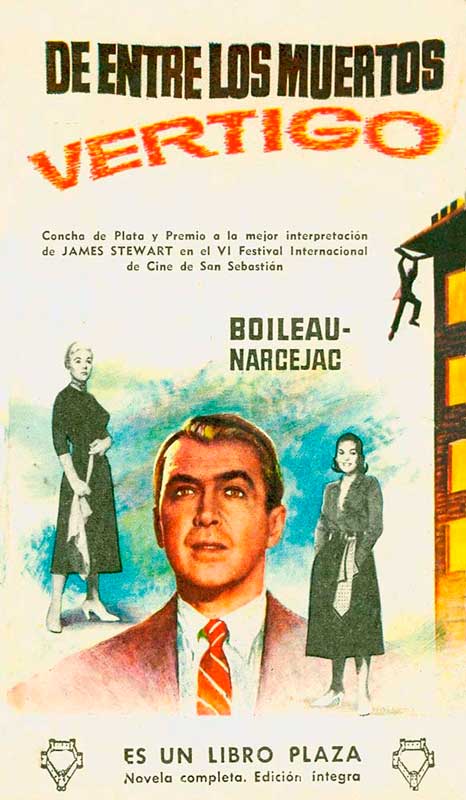

Un día, llama a la puerta de Roger Flavières un antiguo compañero de la universidad que quiere contratarlo para que investigue a su mujer. El marido no sospecha que su esposa le sea infiel, sino que teme por su vida. El motivo de su temor no puede ser más sorprendente: cree que su mujer se halla poseída por el espíritu de una antepasada que murió trágicamente ahogada. Solo ello parece poder explicar por qué su esposa pasa por momentos en los que parece estar ausente, desaparece durante horas sin decir nada y se hunde a menudo en una profunda melancolía. Es así como Flavières empieza a seguir a Madeleine, una mujer de una inusual belleza de la que no tardará en enamorarse profundamente. De entre los muertos, nombre con el que generalmente se conoce a la novela Sueurs Froides (Sudores fríos), es un relato sobrecogedor, magistralmente ambientado, que desemboca en un final sorprendente pese a la lógica aplastante del desenlace. Se adaptó al cine con el título de Vértigo (De entre los muertos) dirigida por Alfred Hitchcock. Una novela breve, interesante y con el aroma clásico aportado por el tiempo.

CAPÍTULO I

—Pues bien —dijo Gevigne—, quisiera que vigilaras a mi esposa.

—¡Diablo!… ¿Te engaña?

—No.

—Pues, ¿por qué?

—No es fácil de explicar. Esta extraña… Me inquieta.

—¿Qué temes, exactamente?

Gevigne vacilaba. Miraba a Flavieres, y éste se daba cuenta del motivo que lo detenía. Gevigne no tenía confianza en él. No había cambiado desde que Flavieres le conoció, quince años antes, en la Facultad de Derecho: cordial, dispuesto a franquearse, pero, en el fondo, retraído, tímido y desdichado. Hacía un rato pese a su exclamación: «¡Querido Roger…! ¡Estoy encantado de volverte a ver!». Flavieres notó en seguida la ligera torpeza del ademán que acompañaba la frase, lo que tenía de forzado, de rígido. Gevigne se movía demasiado, reía demasiado. No conseguía borrar los quince años que acababan de transcurrir y que habían cambiado físicamente a ambos. Gevigne estaba casi calvo. Tenía papada. Las cejas se le habían vuelto rojizas, y junto a la nariz aparecían algunas pecas. Flavieres tampoco era el mismo. Sabía que había adelgazado, que se había encorvado desde que le ocurrió aquello, y las manos se le humedecían ante el pensamiento de que Gevigne tal vez le preguntara por qué ejercía la profesión de abogado, puesto que había estudiado Derecho para entrar en la policía.

—A decir verdad, no temo nada —contestó Gevigne.

Alargó a Flavieres un costoso estuche lleno de cigarros. También su corbata era de precio, y llevaba un traje de corte magnífico. Varios anillos brillaron en sus dedos cuando encendió una cerilla rosada en un estuche que exhibía el nombre de un famoso restaurante. Sus mejillas se hundieron antes de expirar un poco de humo azulado.

—Es algo que flota en el ambiente —dijo.

Sí, había cambiado mucho. Había gustado del poder. Detrás de él se adivinaban comités, sociedades, una tupida red de relaciones y de influencias. Y sin embargo, sus ojos eran tan huidizos como antes, tan propensos a atemorizarse y a ocultarse durante un segundo detrás de los espesos párpados.

—¿En el ambiente? —dijo Flavieres con ligerísima ironía.

—Creo que esa es la palabra —insistió Gevigne. Mi esposa es perfectamente feliz. Llevamos cuatro años de casados… Casi; dentro de dos meses se cumplirán… Nos sobran medios económicos. Mi fábrica de El Havre trabaja a pleno rendimiento desde la movilización. Por esta causa no me han llamado a filas. En resumen, dadas las circunstancias, somos unos privilegiados, hay que reconocerlo.

—¿No tenéis hijos? —inquirió Flavieres.

—No.

—Prosigue.

—Decía que Madeleine lo tiene todo para ser feliz. Pues bien, existe algo que no va bien. Siempre ha tenido un carácter bastante raro, con cambios de humor y períodos de depresión, pero desde hace algunos meses su estado se ha agravado bruscamente.

—¿La ha visitado algún médico?

—Desde luego. Incluso se han celebrado consultas. No tiene nada, absolutamente nada.

—Nada orgánico —admitió Flavieres—. Pero ¿y desde el punto de vista psíquico?

—Nada… Nada… ¡Ni tanto así!

Chasqueó los dedos y se sacudió un poco de ceniza que le había caído en el chaleco.

—¡Ah! Te juro que es todo un caso. Al principio, incluso yo creí que se trataba de alguna obsesión, de algún temor irrazonable provocado por la guerra. Caía en silencios repentinos. Se le hablaba, y apenas escuchaba. O bien se quedaba mirando fijamente… Te aseguro que era impresionante. Hubieses jurado que veía,… yo que sé… cosas invisibles. Y cuando reemprendía su vida normal, conservaba una especie de expresión extraviada, como si hubiese tenido quehacer un esfuerzo para reconocer su casa… para reconocerme a mí…

Gevigne había dejado apagar su cigarro, y él también miraba al vacío con aquel aire de fracasado que ya tenía quince años atrás.

—Si no está enferma, es que finge —dijo Flavieres, impaciente.

Gevigne levantó su mano rolliza, como para rechazar esta idea.

—Ya lo he pensado. La he vigilado discretamente. Un día, la seguí. Fue al Bois… se sentó junto al lago y permaneció allí, inmóvil durante más de dos horas… Contemplaba el agua.

—Eso no es muy grave.

—Sí… Contemplaba el agua, no sé como explicártelo, con atención, con gravedad. Como si tuviera una extraordinaria importancia… Por la noche me aseguró que no había salido de casa. No quise decirle que la había seguido, compréndelo.

Flavieres encontraba y perdía sucesivamente la antigua imagen de su condiscípulo, y el juego se hacía ya irritante.

—Escucha —dijo—. Seamos lógicos. O bien tu esposa te engaña, o bien está enferma, o bien, por una razón desconocida, está fingiendo. Tiene que tratarse de una de esas cosas.

Gevigne alargó el brazo hacia el cenicero que había sobre la mesa y con un golpecito del meñique hizo caer la blanquecina ceniza de su cigarro. Sonrió tristemente.

—Razonas exactamente como yo lo he hecho. Solo que estoy seguro por completo de que Madeleine no me engaña… y el profesor Lavarenne me ha asegurado que su estado mental es bueno… ¿Y por qué tendría que fingir?… ¿Qué obtendría con ello?… Porque no se finge como diversión. Uno no se pasa dos horas en el Bois por nada… y te cito sólo este detalle. Hay muchos otros.

—¿Has hablado con ella?

—Sí… desde luego… Le he preguntado que siente cuando se pone bruscamente a soñar.

—¿Y qué te ha contestado?

—Que hago mal en inquietarme. Que no sueña; pero que la situación le preocupa, como a todo el mundo.

—¿Pero no se ha sentido molesta?

—Sí… Molesta y sobre todo embarazada, violenta.

—¿Has tenido la impresión de que mentía?

—En absoluto. Por el contrario, he tenido la impresión de que estaba asustada… Voy a confesarte algo que tal vez te haga sonreír: ¿Recuerdas aquella película alemana que vimos en el año 23 ó 24, en el «Ursulinas»… Jacob Boehme,…?

—Sí.

—¿Recuerdas la expresión del protagonista cuando lo sorprendían durante una crisis de misticismo y trataba de negar, de disimular, de ocultar sus visiones? Pues bien, Madeleine tiene la misma expresión que aquel actor alemán… un rostro algo desencajado, algo ebrio; ojos desenfocados…

—¡Vamos! No pretenderás que tu esposa sufre crisis de misticismo…

—Sabía que reaccionarias de esta manera… ¡Exactamente como yo, mi pobre amigo! Yo también me he rebelado… Yo también me he negado a aceptar la evidencia.

—¿Es devota?

—Como todo el mundo… Va a misa los domingos… Es más bien una costumbre.

—¿No es como esas mujeres que predicen el futuro? ¿No se tratará de eso?

—No. Sencillamente, en su interior se produce un cambio repentino, y uno se da cuenta de que está muy lejos.

—¿Le sucede eso a su pesar?

—Sin duda. Con el tiempo que hace que la observo, imagínate si la habré estudiado. Siente que viene la crisis, se esfuerza por moverse, por hablar… Se levanta; a veces va a abrir la ventana como si le faltara aire, o bien pone la radio a la máxima potencia. Si en ese momento yo intervengo, bromeo, charlo de mil asuntos diversos, entonces su espíritu consigue fijarse, retenerse. Disculpa mis expresiones, pero no es fácil explicarlo coherentemente… Sí, por el contrario, yo hago como que estoy a mi vez preocupado, distraído, concentrado, no falla: Se queda inmóvil, sus ojos siguen por el espacio un punto misterioso que se desplaza… en fin; que supongo que se desplaza… y luego lanza un suspiro, se pasa por la frente el dorso de la mano, y durante cinco o diez, minutos, raramente más tiempo, parece una sonámbula.

—¿Se mueve a sacudidas?

—No. Por otra parte, a decir verdad, nunca ha visto a un sonámbulo. Pero no se tiene en absoluto la impresión de que duerme. Está distraída, como alguien que está ausente. Parece otra. ¡Sé bien que es una estupidez! Sin embargo, no sé describirlo de otra manera. Parece otra.

Había verdadera angustia en los ojos de Gevigne.

—Otra —murmuró Flavieres—. Eso no significa nada.

—¿No crees tú que pueden existir ciertas influencias?

Gevigne dejó en el borde del cenicero su cigarro mordido y se estrechó con fuerza las manos.

—Puesto que he empezado —prosiguió—, tanto da seguir hasta el final. En la familia de Madeleine ha habido una mujer extraña… Se llamaba Pauline Lagerlac… De hecho, se trataba de la bisabuela de Madeleine… Como ves, es una relación muy directa… Esa mujer, hacia los trece o catorce años —no sé bien como explicarte esto— cayó enferma; sufría extrañas convulsiones y las personas que la cuidaban oían en su habitación ruidos incomprensibles…

—¿Golpes en las paredes?

—Sí.

—¿Roces en el suelo, como si se desplazaran los muebles?

—Sí.

—Ya entiendo —dijo Flavieres—. Son fenómenos que ocurren bastante a menudo en las proximidades de muchachitas de tal edad. Por otra parte, no se les ha sabido encontrar explicación… En general, duran poco tiempo.

—No estoy muy enterado de estos asuntos —prosiguió Gevigne—. Lo cierto es que Pauline Lagerlac quedó un poco trastocada. Quiso entrar en un convento y luego renunció a tomar el hábito. Finalmente, se casó, y algunos años más tarde, sin ningún motivo, se mató.

—¿A qué edad?

Gevigne sacó un pañuelo y se secó los labios.

—A los veinticinco años —murmuró—… La edad de Madeleine.

—¡Diablo!

Los dos hombres guardaron silencio. Flavieres reflexionaba.

—Desde luego, tu mujer estará enterada de eso, ¿no? —preguntó.

—Yo me he enterado de todos estos detalles por mi suegra. Poco después de mi matrimonio me habló de Pauline Lagerlac… De momento, sólo presté a sus palabras una atención cortés. ¡Si hubiese sabido…! Pero mi suegra ha muerto, y nadie puede darme más detalles.

—Estas confidencias… ¿Tuviste la impresión de que te las hacía con un propósito determinado?

—No… En fin, no lo creo. La conversación surgió por casualidad. Pero recuerdo muy bien que me prohibió que hablara de ello con Madeleine. No estaba muy satisfecha de tener por antecesora una especie de loca. Prefería que su hija no lo supiera…

—De todos modos, esta Pauline Lagerlac debió suicidarse por un motivo concreto, ¿no?

—No. Según parece, no. Era feliz; tenía un hijito desde hacía unos meses y todos pensaban que la maternidad acabaría de restituirle la cordura. Y luego, bruscamente, un día…

—Sigo sin ver que relación tiene con tu esposa —observó Flavieres.

—¿Qué relación? —dijo Gevigne abrumado—. Vas a comprenderla. A la muerte de sus padres, Madeleine heredó cierto número de muñecos y de joyas que pertenecieron a su bisabuela. En especial, un collar de ámbar… Pues bien, no cesa de mirarlos, de tocarlos… con una especie de, ¿cómo decirlo?… de nostalgia, si te parece. Por ejemplo, en la casa hay un autorretrato de Pauline Lagerlac, porque ella también pintaba. Madeleine permanece horas enteras contemplando ese cuadro, como si estuviera fascinada. Pero aún hay más: hace algún tiempo la sorprendí cuando había colocado este cuadro sobre la mesa del salón, al lado de un espejo. Se había puesto el collar, y trataba de peinarse al estilo del retrato… Incluso ha conservado ese peinado —terminó Gevigne, visiblemente molesto—; Un grueso moño en la nuca.

—¿Es que se parece a Pauline?

—Tal vez… muy vagamente.

—Te repito la pregunta: ¿Qué temes, en realidad?

Gevigne suspiró y volvió a coger su cigarro, quizá examinó distraídamente.

—Ni siquiera me atrevo a confesarte todo lo que se me ocurre… Lo cierto es que Madeleine ha cambiado por completo. ¡Y aún más! He llegado hasta a pensar que la mujer que vive a mi lado no es Madeleine.

Flavieres se puso en pie y se echó a reír forzadamente.

—¡Vamos! ¿Y quién quieres que sea?… ¿Pauline Lagerlac?… Estás descarrilando, mí pobre Paul… ¿Qué prefieres? ¿Oporto, cinzano, coñac?

—Oporto.

Y mientras Flavieres se dirigía al comedor para preparar una bandeja y unos vasos, Gevigne preguntó en voz alta:

—¿Y tú? Ni siquiera te he preguntado si te habías casado.

—No —contestó la voz apagada de Flavieres—. Y no siento ningún deseo de hacerlo.

—Me enteré por casualidad de que habías abandonado la policía —continuó Gevigne.

Se produjo un instante de silencio.

—¿Quieres que te eche una mano?

Gevigne se levantó de la butaca y avanzó hacia la puerta abierta. Flavieres estaba descorchando una botella. Gevigne se apoyó contra el quicio de la puerta.

—Tienes la casa bien montada… Te ruego que me disculpes por molestarte con mis problemas. Estoy sinceramente contento de haber vuelto a verte. Hubiese debido telefonear anunciándote mi visita, pero estoy de tal modo ocupado con mis negocios…

Flavieres se incorporó y acabó de sacar calmosamente el tapón. El momento difícil había pasado.

—¿Me has hablado de construcciones navales? —inquirió mientras llenaba los vasos.

—Si. Actualmente fabricamos cascos de lanchas. Un pedido muy importante. A lo que parece, en el Ministerio, temen que haya jaleo.

—¡Caramba! Un día u otro tendrá que terminar esa extraña guerra. Ya casi llegamos a mayo. A tu salud, Paul.

—A la tuya, Roger.

Bebieron, mirándose fijamente. Gevigne era bajo y cuadrado. Estaba frente a la ventana, y la luz siluetaba su rostro romano, con las orejas carnosas y la frente llena de nobleza. Sin embargo, Gevigne no era un águila. Había bastado un poco de sangre provenzal para esculpir aquel engañoso perfil de procónsul. Después de la guerra, aquel tipo sería multimillonario… ¿Por ventura el mismo no se aprovechaba de la ausencia de los otros? Claro que él estaba exento del servicio de armas; pero tal vez eso no fuera una excusa. Dejó su vaso en la bandeja.

—Me doy cuenta de que este asunto va a quitarme la tranquilidad… ¿Tu esposa tiene algún familiar en el frente?

—Algunos primos lejanos, a los que no vemos nunca.

—¿Cómo la conociste?

—De una manera bastante curiosa.

Gevigne contemplaba su vaso mientras buscaba las palabras. Siempre aquel temor al ridículo que lo paralizaba, tiempo ha, y que le pegaba la lengua al paladar. Sin embargo, acabó por decidirse.

—La conocí en Roma, durante un viaje de negocios. Nos alojábamos en el mismo hotel.

—¿Qué hotel?

—El Continental.

—¿Qué hacia ella en Roma?

—Estudiaba pintura. Pinta notablemente, según parece. A mí, como sabes, la pintura…

—¿Trabajaba para enseñar para dar clases…?

—¡Ni hablar! Por gusto. Nunca ha tenido necesidad de ganarse la vida. Piensa que a los dieciocho años ya tenía su propio automóvil. Su padre era un gran industrial…

Gevigne dio media vuelta y regresó al despacho. Flavieres observó su pasó ágil y seguro. En otros tiempos tenía un andar irregular, una especie de tartamudeo de todo el cuerpo. La fortuna de su esposa lo había transformado.

—¿Sigue pintando?

—No. Poco a poco ha ido renunciando… Le falta tiempo. ¡Una parisina está siempre tan ocupada!

—Pero… los conflictos de que me hablas… han debido de tener una causa. ¿No hubo al principio un incidente concreto?… ¿Tal vez una disputa?… ¿Una mala noticia? Supongo que a ti ya se te habrá ocurrido.

—Si…, pero no he podido encontrar nada… Me paso en El Havre gran parte de la semana, no hay que olvidar eso.

—¿Es que estas distracciones, estas ausencias, han empezado mientras tú estabas en El Havre?

—No. Estaba aquí. Acababa de regresar. Era un sábado. Madeleine estaba alegre, como de costumbre. Fue por la tarde cuando la encontré extraña por primera vez. Pero de momento no le concedí ninguna importancia. Yo mismo estaba bastante cansado.

—¿Y antes?

—¿Antes?… A veces sufría ataques de mal humor; pero nada comparable a lo que ahora sucede.

—¿Y estás seguro de que aquel sábado no ocurrió nada anormal?

—Completamente. Por una razón muy sencilla: Pasamos todo el día juntos. Llegué por la mañana, hacia las diez. Madeleine acababa de levantarse. Charlamos No me preguntes acerca de qué… He olvidado los detalles, desde luego… ¿Por qué tendría que haberme fijado? Recuerdo que almorzamos en casa.

—¿Dónde vives?

—¿Cómo?… ¡Ah, es verdad! ¡Hace tanto tiempo que no nos veíamos…! Compré una casa en la Avenue Kléber, muy cerca de L’Etoile… Aquí tienes mi tarjeta.

—Gracias.

—Después de almorzar, salimos… Recuerdo que tenía que ver a alguien en el Ministerio… Luego anduvimos sin rumbo por el barrio de la Opera… Y después… Bueno, eso es todo. Una tarde como cualquier otra.

—¿Y la crisis?

—Tuvo lugar al final de la cena.

—¿Puedes precisarme la fecha?

—¡Diablo! ¿La fecha?

Gevigne cogió la agenda del abogado y se puso a hojearla.

—Recuerdo que era a fines de febrero —dijo—. A causa de mi cita… Veo que el veintiséis de febrero era un sábado. Sin duda se trata de ese día.

Flavieres se sentó en el brazo de un sillón, junto a Gevigne.

Gevigne se oprimió de nuevo las manos. Se había librado de todos sus tics, pero había conservado ésta. Cuando se sentía embarazado, se aferraba a si mismo.

—Siempre fuiste un buen amigo —murmuró—. Y recuerdo la curiosidad que en otro tiempo sentías por la psicología, el esoterismo… No querrás que me dirija a la policía.

Notó la fugaz contracción de los labios de Flavieres y agregó:

—He acudido a ti precisamente porque has dejado la policía.

—Sí; he dejado la policía —dijo Flavieres mientras acariciaba el cuero de la butaca. Levantó bruscamente la cabeza—: ¿Sabes por qué?

—No, pero…

—Acabarás por enterarte. Esas cosas… es imposible ocultarlas por mucho tiempo.

Hubiese querido sonreír, permanecer dueño de su confidencia; pero el rencor endurecía el tono de su voz.

—He pasado un mal trago… ¿Más Oporto?

—No, gracias.

…