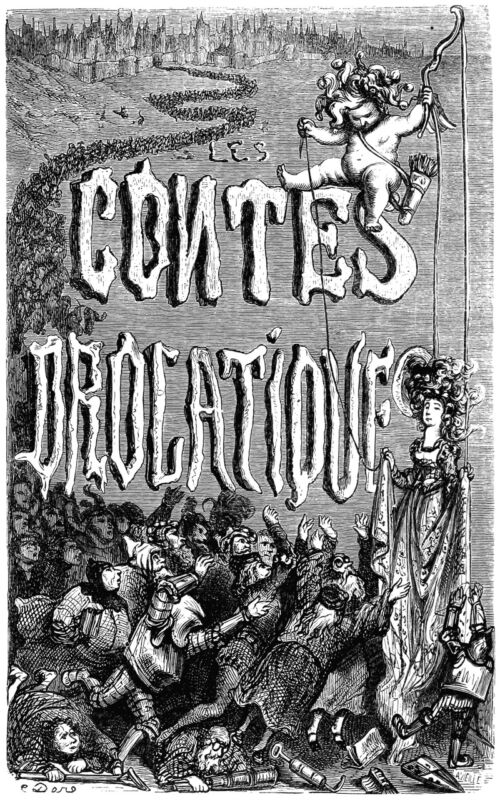

Resumen del libro:

En “Cuentos Libertinos”, Honoré de Balzac nos sumerge en un fascinante rincón de su genio literario. Buscando honrar su Turena natal, Balzac teje relatos drôlatiques en un francés tan peculiar que desafía incluso a los nativos de la lengua. En esta colección, el autor de La Comedia Humana busca deliberadamente la hermeticidad lingüística, creando un idioma propio impregnado de humor y maravilla.

La esencia de estos cuentos abarca todas las épocas, revelando una diversidad portentosa en la narrativa de Balzac. La selección cuidadosa de relatos que podrían denominarse “libertinos” destaca la maestría del autor en explorar temas provocativos con un toque único. La traducción al español, meticulosamente ejecutada, nos acerca a los juegos de palabras y la inventiva lingüística de Balzac, manteniendo la frescura festiva y desenfadada de su estilo.

En esta obra, Balzac nos invita a adentrarnos en un mundo literario donde la genialidad de su imaginación y estilo resplandece. Los cuentos seleccionados no solo revelan la habilidad del autor para desafiar convenciones, sino que también nos ofrecen una experiencia de lectura que trasciende el tiempo. Sumérgete en este compendio donde Balzac, en su afán de crear una lingua franca única, nos lleva por senderos literarios inexplorados, despertando el asombro y la admiración.

LA BELLA IMPERIA

Para ir al Concilio de Constanza el arzobispo de Burdeos había incluido en su séquito a un curita turenés bien apersonado, cuyos modales y discurso eran, cosa rara, exquisitos, tanto más cuanto que pasaba por ser hijo de la Soldée y del gobernador.

El arzobispo de Tours se lo había entregado gustosamente a su cofrade cuando aquél estuvo de paso en la ciudad, por aquello de que los arzobispos, sabiendo cuán agudos son los pruritos teológicos, se hacen regalos entre ellos.

Así pues, al concilio vino ese joven cura y fue alojado en casa de su prelado, hombre de buenas costumbres y de gran saber.

Philippe de Mala, que así se llamaba el cura, resolvió obrar bien y servir con dignidad al que le promovía, pero vio en aquel concilio mistigórico mucha gente de vida disoluta, sin que por eso obtuvieran menos, sino que por el contrario, poseían más indulgencias, escudos de oro y beneficios, que todos aquellos prudentes y comedidos.

Pero hete aquí que una noche, dura para su virtud, el diablo le susurró al oído y entendimiento que ya era hora de que hiciera su provisión a cestadas, ya que cada uno se nutría en el seno de nuestra Santa Madre la Iglesia, sin que jamás se agotara, milagro que demostraba con creces la presencia de Dios. Y el curita turenés no decepcionó al diablo. Se prometió, puesto que era pobre a más no poder, banquetear, arrojarse sobre los asados y otras salsas de Alemania, cuando le conviniera y sin pagar.

Pero, como seguía manteniendo continencia, ya que tomaba por modelo a su pobre y viejo arzobispo quien, por fuerza ya no pecaba y era tenido por santo, sufría frecuentemente ardores intolerables seguidos de melancolías, dado el número de bellas cortesanas de abundante pechera y de indiferencia glacial con la gente pobre, que vivían en Constanza para despejar el entendimiento de los padres del Concilio. Rabiaba por no saber cómo acometer a tan galantes urracas que zaherían a los cardenales, abades, comenderos, auditores de la Rota, legados, obispos, príncipes, duques y margraves, tal como lo hubieran podido hacer con simples clérigos desprovistos de dinero.

Por la noche, dichas sus oraciones, intentaba hablarles, aprendiendo a estos efectos el hermoso breviario del amor. Se hacía preguntas para poder contestar a cuantos casos pudieran presentársele… Y si, al día siguiente, hacia las completas, se encontraba con alguna de aquellas ufanas princesas, en buen punto, repantigada en su litera, escoltada por pajes bien armados, permanecía boquiabierto, como perro cazando moscas, viendo aquella fría figura que tanto le abrasaba.

Habiéndole demostrado claramente el secretario de Monseñor, gentilhombre del Perigord, que los padres, procuradores y auditores de la Rota compraban con muchos presentes, no con reliquias o indulgencias, sino con piedras preciosas y oro, el favor de tener entrada en casa de aquellas encopetadísimas gatas mimadas que vivían bajo la protección de los señores del Concilio, el pobre turenés, por ser tan inocente y pazguato, atesoraba en su jergón los escudos de oro que le había entregado el arzobispo a cambio de trabajos de escritura con la esperanza de que un día llegaría a tener lo suficiente para poder ver, tan sólo un momento, a la cortesana de un cardenal, poniéndose por lo demás en manos de Dios.

Iba desnudo de pies a cabeza y se parecía tanto a un hombre, como una cabra tocada de noche se parece a una damisela, y dando rienda suelta a sus pasiones, vagaba de noche por las calles de Constanza, sin preocuparse por su vida; y con gran peligro de que los soldados le atravesaran el cuerpo, espiaba a los cardenales que entraban en casa de sus amigas.

Veía entonces como se encendían las velas de cera en las casas y como de repente relucían puertas y ventanas. Oía luego como los benditos abades o demás personajes se reían, bebían y se lo pasaban en grande, enamorados, cantando el Aleluya secreto y rezando cortos sufragios a la música con la cual se les agasajaba. Las cocinas hacían milagros, y así se celebraban oficios con buenos pucheros grasientos y caldosos, maitines con lacones, vísperas con bocados exquisitos y Laus Deo con dulces… Entonces, terminadas las libaciones, aquellos buenos curas callaban. En las escalinatas sus pajes jugaban a los dados y en la calle peleaban las reacias mulas. ¡Qué bien iba todo! Y eso, porque había fe y religión… ¡He aquí cómo el bueno de Hus fue quemado!… ¿Y la causa…? Ponía la mano en el plato sin ser convidado. Y además ¿por qué se hizo hugonote antes que los otros?

Pero volviendo al gentil Philippe, muy a menudo recibió porrazos y fuertes golpes; pero el diablo le animaba, haciéndole creer que tarde o temprano le llegaría el turno de ser cardenal en casa de una de aquéllas.

Su ansia le enardeció como un ciervo en otoño; y tanto, que una noche se deslizó hasta la montera de una de las más hermosas casas de Constanza, en la cual había visto a menudo a oficiales, senescales, lacayos y pajes esperando con antorchas a sus amos, duques, reyes, cardenales y arzobispos.

«¡Ah! —pensó—, cuán bella y galante debe ser ésta…».

Un soldado, debidamente armado, le dejó pasar creyendo que pertenecía al elector de Baviera que acababa de salir de dicha morada, y que iba a traer un mensaje de dicho señor.

Philippe de Mala subió las escaleras, tan ligero como un lebrel, rabiosamente poseído por el mal de amor, y se dejó llevar por una deleitosa fragancia de perfume hasta la alcoba donde platicaba con sus mujeres la dueña de la casa, mientras desabrochaba sus atavíos.

Se quedó boquiabierto como un ladrón delante de los alguaciles.

Estaba la señora sin sayas ni caperuza. Las doncellas y sirvientas, ocupadas en descalzarla y desvestirla, dejaban su primoroso cuerpo al desnudo con tal destreza y llaneza que el cura enardecido soltó un ¡Ah! que desprendía amor.

—Bueno, ¿y qué deseáis, hijo mío?… —le dijo la señora.

—Entregaros mi alma… —contestó devorándola con la mirada.

—Podéis volver mañana —replicó burlándose abiertamente de él. A lo que Philippe, con el rostro encendido, gentilmente contestó:

—No faltaré.

Se puso a reír ella como una loca.

El tal Philippe, desconcertado, se quedó atónito y contento, clavando sobre ella unas miradas que flecheaban admirables primores de amor, tales como una bella cabellera que cubría una espalda de marfil pulido, dejando ver, por entre miles de bucles ensortijados, superficies deliciosas, blancas y resplandecientes. Llevaba en su frente de nieve un rubí menos feraz en olas de fuego que sus ojos negros humedecidos por su risa llana. Lanzó incluso su zapato de punta curva, dorado como un relicario, retorciéndose de tanto reír, y dejando ver al desnudo su pie, menudo como el pico de un cisne.

Aquella noche estaba de buen talante, de lo contrario ya hubiera mandado arrojar por la ventana al gentil tonsurado, sin hacerle más caso que a su primer obispo.

—¡Qué hermosos ojos tiene, señora!… —dijo una de las sirvientas.

—¿De dónde saldrá?… —preguntó otra.

—¡Pobre chiquillo!… —exclamó la señora—. Su madre andará buscándole… hay que encauzarle de nuevo por el buen camino.

El turenés, sin perder la cabeza, y mirando la cama de brocado de oro donde iba a posarse el lindo cuerpo de la meretriz, hizo un gesto de deleite.

Esta furtiva mirada, llena de jugo y amoroso entendimiento, despertó el antojo de la dama que, mitad bromeando y mitad prendada del lindo muchacho, le repitió:

—¡Mañana!…

Y le despidió con un ademán, al cual el propio papa Juan hubiera obedecido, tanto más cuanto que era como un caracol sin concha, ya que el Concilio acababa de «despapizarle».

—¡Ah! Señora, ¡ahí va otro voto de castidad trocado en deseo de amor…! —dijo una de las sirvientas.

Y las risas arreciaron como el granizo.

Philippe, aturdido por la visión de esa criatura más apetitosa que una sirena al salir del agua, y, dándose cabezazos contra la puerta, se fue, tan torpe como corneja encaperuzada.

Observó las siluetas de animales grabadas encima del portalón, volvió luego a casa de su buen arzobispo, el corazón atiborrado de diablos y sofisticadas las entrañas. Retirado a su cuartito, se pasó la noche contando los escudos de oro, y por mucho que contase, siempre salían cuatro. Y como aquello constituía todo su tesoro, pensaba poder satisfacer a la hermosa dama, entregándole todo lo que poseía en el mundo.

—¿Qué os ocurre, Philippe? —díjole el buen arzobispo, inquieto por el desasosiego y los ¡Ay! ¡Ay! de su clérigo.

—¡Ay…! ¡Monseñor! —contestó el pobre cura—, ¡me maravilla cuánto pesa en mi corazón una mujer tan ligera y tan dulce!

—¿Y cuál? —replicó el arzobispo, dejando el breviario que leía para los demás el santo hombre.

—¡Ay, Jesús!, vais a regañarme, mi buen amo y protector, pues la dama a la que he visto es por lo menos la de un cardenal… Me eché a llorar al ver que para ella me faltaría más de un inmundo escudo, aunque me otorgarais el favor de convertirla al bien…

El arzobispo, frunciendo el acento circunflejo que tenía encima de la nariz, no chistó.

Entonces el humildísimo y respetuoso cura sintió su cuerpo estremecerse por la confesión hecha a su superior.

Pero repentinamente, el santo hombre le dijo:

—¿De veras, tan cara es?

—¡Ah! —replicó—, ha hecho caer muchas mitras y se ha tragado muchos báculos…

—¡Pues bien, Philippe!, si quieres renunciar a ella te regalaré treinta monedas de oro del dinero para los pobres.

—¡Ah, Monseñor!, ¡cuánto perdería…! —contestó el muchacho, consumido por la rastrillada tan deseada.

—¡Oh, Philippe!… —dijo el buen bordelés—, ¿quieres pues, como todos nuestros cardenales, entregarte al demonio y desagradar a Dios?

Y el amo, afligido por el dolor, se puso a rezar para que Saint Gatien, patrono de los pazguatos, salvara a su criado.

Obligándole a arrodillarse, le dijo también que se encomendara a Saint Philippe; pero el condenado cura imploró en voz baja al santo que le impidiese flaquear, si, mañana, le recibiera la dama a merced y misericordia.

…